De la metafísica al concepto funcional del Derecho Natural

en Aranguren

El inicio del momento ético en la obra de Aranguren

La obra del filósofo y escritor español J.L.L. Aranguren (1909-1996) recorre diversos estadios, de los cuales el momento ético constituye, a mi modo de ver, el verdadero epicentro de su pensamiento. Esta etapa tuvo su comienzo en 1955, momento en el que accede a la cátedra de Ética y Sociología en la Universidad de Madrid, aun cuando su tesis doctoral en Filosofía El protestantismo y la moral, publicada un año antes, en 1954[1], se inscribiera ya dentro de esta tendencia en la que, poco a poco, se va distanciando de los primeros escritos con marcado carácter literario-religioso.

Es en esta segunda etapa de pensamiento en la que Aranguren desarrollará su interés por las más novedosas corrientes éticas (doctrina utilitarista, analítica o marxista), al tiempo que iniciará un periodo caracterizado por lo que él mismo denominó “la moral pensada y la moral vivida”, en el que sus estudios pasaron a centrarse más en la dimensión social de la moral individual, la consideración de la ética como fundamento último de las relaciones sociales con sus respectivas derivaciones hacia el campo de la política y de la cultura en general, y su permanente empeño por convertir la Ética y la Sociología en dos materias vivas, que estuvieran conectadas con la realidad concreta y actual.

Su libro principal: Ética (1958)

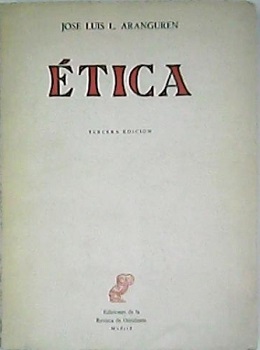

Tres años después de haber ganado la cátedra apareció su libro principal: Ética (1958)[2]. En esta obra contemporánea y personal, Aranguren incorpora un “talante” propiamente analítico, influido por el auge que en esos años tuvo el neopositivismo lógico anglosajón en España. Al mismo tiempo, este libro revela la huella del filósofo español Xavier Zubiri en su pensamiento, por ejemplo, cuando aborda la diferencia entre “moral como estructura” y “moral como contenido”, distinción que, partiendo de la idea orteguiana de la vida humana como “quehacer”, le permitió subrayar que el hombre había de hacerse una vida que nunca le viene dada. A juicio del filósofo abulense, si el hombre era constitutivamente moral, entonces no cabía la posibilidad de que fuera “amoral”, sino que más bien se encontraba obligado, lo quisiera o no, a tener que decidir si actuaba en términos morales o inmorales.

Interesa destacar aquí que Aranguren no dejó de reconocer que el ámbito de la moral como contenido debía estar abierto a la metafísica teniendo presente que esta nunca había de tomarse como punto de partida sino como justificación última[3] o, como él mismo declarara en numerosos textos, como una sistematización de preguntas últimas[4], lo cual conectaba de forma nítida con importantes tesis escolásticas defendidas en el ámbito iusfilosófico.

Ética y Metafísica

Creo que no se ha insistido suficiente en que el tema de la relación entre la Ética y la Metafísica fue un asunto que Aranguren trató ampliamente en su libro central Ética (1958), dedicándole expresamente los capítulos IX-XIV de la primera parte. Cuando el filósofo abulense se adentra en su estudio, comienza por esbozar críticamente la línea de pensamiento ético, que partiendo de Kant y prolongándose hasta nuestros días, rechazaba la subordinación de la filosofía moral a la metafísica y afirmaba la autonomía de aquélla, para ir entresacando de las diferentes corrientes filosóficas algunas ideas que vendrían, paulatinamente, a configurar su pensamiento ético-filosófico.

Aranguren no dudó en resaltar una y otra vez que la condición antigua de la moral, tanto la de la escolástica medieval como la moderna del racionalismo continental, consistía en hallarse subordinada a la metafísica. El escritor abulense no solo se mostró fuertemente reticente en cuanto a lo que podía dar de sí la fundamentación de la moral en la conciencia moral defendida por Kant[5], sino que insistió en que constituía un grave error pensar que Kant había renunciado a toda metafísica, puesto que en el fondo su sistema era también una suerte de metafísica: una metafísica del deber (“metafísica de las costumbres”) más que una metafísica del ser.

En oposición a Kant y a los pragmáticos

El filósofo español rechazó abiertamente la separación kantiana entre el orden del ser y el orden del deber ser. Es más, desde la concepción de nuestro autor basada en la subordinación de la ética a la metafísica, no se podía sostener que el deber fundara la moral, como afirmaba Kant, puesto que el deber se hallaba necesariamente siempre subordinado al ser[6]. A mi modo de ver, es aquí donde creo que se deja traslucir de forma más clara la huella de la escolástica en su primera y segunda etapa de pensamiento.

Lo verdaderamente original en el planteamiento de Aranguren es que este no solo se enfrentó a la ética kantiana, sino que también lo hizo a la ética pragmática, a pesar de reconocer que esta última había acertado al tener en cuenta los resultados de los actos, esto es, la dimensión exterior de los actos. De tal manera que si criticó la ética pragmática fue sobre todo porque en ella el éxito no se medía tanto pragmática como ontológicamente. En opinión del filósofo abulense, la implantación del hombre en el mundo era, lo quisiera o no, una implantación metafísica[7]. Aranguren criticó así la filosofía kantiana junto a la del pragmatismo en aras de alentar a una resurrección de la metafísica pues, como él mismo declaró:

En este tiempo, de espíritu positivo, científico, pragmático, es casi imposible ser metafísico. Y, sin embargo, querámoslo o no, sepámoslo o no, en algún sentido todos somos, seguimos siendo, seguiremos siendo metafísicos[8].

La subordinación de la ética a la metafísica

Tras posicionarse en contra de la desvinculación de la ética y la metafísica, que representaron Kant y el pragmatismo, y junto a éstos, la ética de los valores y Moore, y la postura que adoptó Sartre, Aranguren se centró en las tres concepciones más importantes que conformaban, a su juicio, modelos de subordinación de la Ética a la Metafísica: el de la Escolástica, el de Heidegger y el de Zubiri.

La escolástica

En lo que al modelo escolástico se refiere, Aranguren entendería que la escolástica subordinaba la Ética a la Metafísica, al considerar que la bondad es una propiedad trascendental del ser, que, como tal, no le añade nada real, sino, tan solo, una relación de razón, la adaptación o conveniencia al apetito, la deseabilidad. El bien y el ser son convertibles; de tal manera que el grado de bondad se medía en el modelo escolástico por el grado de ser.

El filósofo español recordaba que los griegos entendían por agathón, bien, la aptitud, propiedad o perfección propia de cada cosa, es decir, su bien, su haber. Este sentido entitativo de la palabra agathón es el que la escolástica conocería bajo el nombre de bien metafísico. El bien communiter sumptum sería la conveniencia del ser al apetito en general; es decir, el bien entitativo y metafísico es lo que, en el plano operativo, todos apetecen. Incluso quienes apetecen el mal, puesto que lo apetecen sub ratione boni, en cuanto que, como ser, es bueno.

Con ello, en mi opinión, parece incuestionable la influencia que sobre Aranguren ejercieron filósofos tan importantes como Aristóteles y Santo Tomás, encontrándose inmerso dentro de esta tradición filosófica, según reconoce en el mismo “Prólogo” de su libro Ética[9]. Ello indica que, aunque en el plano filosófico Aranguren mantuvo una explícita dependencia respecto de la metafísica de Zubiri, al sostener que la metafísica es la justificación última de la ética[10], también bebió de la fuente de grandes filósofos como Aristóteles y Santo Tomás a la hora de construir las bases metafísicas que iban a “justificar” su singular concepción ética defendida en la década de los cincuenta del siglo XX.

Heidegger

Partiendo de que lo que hay entre la metafísica y la moral es una especie de “círculo” objetivo-subjetivo (objetivo, en cuanto a la primacía de la metafísica; subjetivo, en cuanto a la influencia de la moral, del êthos del filósofo sobre su filosofía), rechazará los diferentes sistemas de Ética en los que esta se había presentado como autónoma frente a la Metafísica, al tiempo que ensalzaría los grandes sistemas clásicos, en los que la Ética se presenta más como “consecuencia” o “deducción” de la Metafísica, hasta el punto de hablarse –dice Aranguren- en la escolástica de “subordinación” de la Ética a la Metafísica.

El filósofo abulense insistirá en que lo característico de la filosofía contemporánea es, por una parte, el regreso a la Metafísica; pero, por otra, la elaboración de una metafísica ética, es decir, la fusión de la Ética y la Metafísica, que él reconoce en la filosofía de Heidegger, en la de Jaspers, en la de Ortega y el existencialismo, debido a que los conceptos de existencia y vida ocupan un lugar central en todos estos sistemas.

La metafísica de Ortega y Gasset

Ahora bien, si tuviéramos que decidirnos por la metafísica con la que más empatizó nuestro autor, creo que debería decirse que ésta fue la metafísica de Ortega porque, a su juicio, no era ontológica (metafísica del ser) sino metafísica de <<nuestra vida>>, de tal manera que es ésta y no el ser lo metafísicamente primario. Lo curioso es que su carácter <<antropológico>>, dice Aranguren, no le priva de apertura a la trascendencia, sino que es precisamente ese mismo carácter el que la determina como esencialmente ética, lo cual dejó expreso en el último capítulo de La ética de Ortega (cap. X).

Creo que con rotundidad se puede afirmar que Aranguren encuentra en Ortega un importante báculo sobre el que apoyar sus afirmaciones éticas. De hecho, ambos coinciden en que la Ética es esencialmente Metafísica. Porque, en primer lugar, la vida humana se define como “quehacer”; teniendo en cuenta que todos los hombres, en cuanto que tenemos que hacer inteligente y libremente nuestra vida, somos ya, por eso mismo, morales. Y, en segundo lugar, porque el auténtico “quehacer” consiste en ser lo que, en nuestro proyecto más hondo, somos ya, en cumplir nuestra vocación, en mantenernos fieles a nuestro destino, sin olvidar que la felicidad y la perfección son las dos caras de una misma realidad, la realidad plenaria de nuestro ser.

En definitiva, Aranguren viene a defender la necesidad de que la ética filosófica, aunque halla su punto de partida en la Antropología, tiene su fundamentación y justificación última en la Metafísica, para no caer en vicios tales como, entre otros, el <<subjetivismo>> de Kant, el <<relativismo moral>> del pragmatismo o el <<platonismo>> de la teoría de los valores.

El derecho natural

El profesor Aranguren quiso hacerse defensor de una ética docente, pero también vivida. Con ello, pretendía construir una ética abierta, por un lado, a la política -una política justa, que no deja de lado a los débiles-, pero, por otra, abierta también a la religión -a la religión de un Dios sin imposiciones ni sermones, de un Dios deseoso de hacer el regalo de la felicidad, en palabras de Adela Cortina-[11].

Sus fuertes y profundas convicciones religiosas y jurídico-políticas le llevaron a examinar el concepto y funcionamiento del derecho natural, el cual consideraba que se traducía en un orden que no estaba “dado” como “evidente” más que en unos principios comunes de carácter enteramente formal. A su juicio, en la medida en que de esos principios formales se fuera descendiendo a la realidad, todo se volvía cada vez más complicado[12].

Aquí Aranguren revelaba también su anclaje en el pensamiento filosófico de Santo Tomás, al considerar que el derecho natural debía ser descubierto, lenta, trabajosa, históricamente y que, en definitiva, dependía del proceso, constitutivamente histórico, de la razón práctica[13]. En el momento en que se intentase detener ese proceso dinámico, afirmando los resultados alcanzados por la razón práctica, el derecho natural se arriesgaba a quedar al servicio de los intereses del poder fáctico y del orden establecido que, por bueno que fuera, siempre podía ser mejorable. Con palabras suyas:

El derecho natural tiene que considerarse a sí mismo, para no ser unilateralmente reaccionario ni unilateralmente revolucionario, como un puro principio de significación y valor heurísticos, como un impulso hacia un bien siempre “buscado”, como un concepto más intencional y funcional que material, y, en fin, como dialéctico y esencialmente problemático, unlösbares, según lo ha llamado Erik Wolf, o invérifiable en el sentido de Gabriel Marcel[14].

Relación entre derecho natural y derecho positivo

Partiendo de que la auténtica actitud ética era de inconformidad y de búsqueda de una justicia dinámica, histórica, inventada y establecida por el hombre en un interminable proceso, Aranguren nunca aceptó que se concibiera el derecho natural como “ordo” ya trazado, al que solo cabía contemplar y aceptar categóricamente:

La verdad a que apunta el derecho natural, la verdad jurídico-política, la verdad de justicia, es una verdad histórica, ligada a situaciones concretas, condicionada por factores económico-sociales, y nunca <<dada>> en el sentido de intemporalmente disponible[15].

De ahí que se haya sostenido que Aranguren se encontraba lejos del iusnaturalismo ontológico y, en cambio, más cercano a la corriente del iusnaturalismo deontológico[16].

Aranguren advertía que el derecho natural, por muy justo que fuera, debía trasladarse al derecho vigente mediante su positivación[17]. Era esa desconexión del derecho positivo con respecto al derecho natural lo que convertía al primero en un derecho injusto, pero, al fin y al cabo, derecho, lo que, precisamente, nos exigía a los ciudadanos un esfuerzo permanente de búsqueda del vínculo perdido.

Es por ello por lo que, en su opinión, el Derecho debería ajustarse, en el más estricto sentido moral del término, a su época y su cultura, así como expresar el sentir mayoritario de la conciencia social de donde derivaría su propia legitimidad. El derecho positivo se debería a su Weltanschauung o way of life, a los que sirve y en los que encuentra su propia justificación. Estas aseveraciones creo que inducen a pensar que Aranguren confundió el concepto de legitimidad con el de legitimación, es decir, la aceptación social o la adhesión fáctica del Derecho.

Funciones iusnaturalistas del derecho

Es, según el profesor abulense, al constituirse formalmente el Derecho, esto es, como derecho positivo, escrito y promulgado, cuando se producen las condiciones para que surjan la pluralidad de las funciones iusnaturalistas. Pero ¿cuáles eran éstas?

Función hermenéutica

La primera función era hermenéutica, en el sentido restringido, “positivo” de esta palabra, y comprendía, fundamentalmente, aparte de la interpretación de los términos, a las “lagunas” del derecho, a lo no previsto por él. Se concebía, por tanto, como una función supletoria, de lógica jurídica, con aplicación, principalmente, de las reglas de la analogía, entre otras[18].

Ius gentium

La segunda función era la del ius gentium, que con razón fue considerado por los tratadistas fundadores de derecho internacional como una forma del derecho natural. De este modo, el derecho natural cumplía también una función supletoria, de relaciones jurídicas, en el ámbito internacional, llegando a formar un corpus que trascendía el ámbito inicialmente “positivo” o podríamos decir “local”, esto es, de cada pueblo concreto e individual[19].

Derecho como proyección de una cultura

La tercera función del derecho natural procedía de que el derecho positivo no era una realidad cerrada en sí misma, sino proyección de una Weltanschauung, de un way of life, de una “cultura”. Serían los “principios generales del derecho”, los principios metajurídicos de los que el derecho procede y en los que el derecho se funda.

Dirección reaccionaria y progresista del derecho

Respecto de la cuarta y quinta funciones, Aranguren explicaba que, desde su ley positiva, el derecho natural podía funcionar, bien en una dirección reaccionaria (cuarta función)[20], hacia el pasado y sus viejas leyes dadas, frente al nuevo derecho meramente impuesto[21], o bien (quinta función)[22], en dirección progresista, hacia el futuro, hacia una sociedad que orientase el dinamismo de la historia en un sentido más justo que el que estuviera vigente en cada momento.

Estas eran, por tanto, a juicio de Aranguren, las cinco funciones completamente distintas e independientes que había desempeñado el llamado derecho natural: la función lógica, la función inter-gentes, la función metajurídica junto con las funciones conservadora y progresista. La expresión “derecho natural” aludiría en este planteamiento a unos contenidos históricamente variables que desempeñaban funciones también condicionadas históricamente[23].

El concepto funcional de Derecho natural en Aranguren

Por consiguiente, el nombre de derecho natural cumplía una pluralidad de funciones que, prescindiendo de la primera, consistía, en definitiva, según Aranguren,

en mantener abierto el derecho a la totalidad de la cultura (en cuanto a sus fundamentos metajurídicos) y de la sociedad (las gentes, es decir, el mundo entero, por una intención de <<derecho universal>>, al menos incoactivamente), y a la historia, en su pasado (derecho natural como histórico, frente al racionalismo jurídico abstracto) y hacia el futuro (derecho natural como progresista y revolucionario en sentido político-social, frente a la perpetuación de situaciones recibidas de poder)[24].

Y esto hasta tal punto era así que, en la concepción del pensador abulense, lo importante del derecho natural no era tanto su contenido como las funciones que desempeñaba.

Esta función de apertura no sólo era lo esencial del derecho natural para el pensador español, sino también especialmente oportuna y urgente, ya que vivimos -decía el intelectual heterodoxo- prisioneros en parte de una concepción de separación del derecho (heterónomo y exterior) y la moral (autónoma e interior), propia del Kantismo y también del positivismo y el formalismo jurídicos, que terminan aislando al derecho de la realidad socio-cultural en la que vive.

El profesor Aranguren insistió en que el derecho natural era, en acto, más moral que jurídico; en potencia, en intencionalidad, era el derecho del porvenir inmediato, es decir, la prefiguración del orden jurídico futuro[25]. De ahí que la voluntad moral que lo animara no fuera la de un sujeto individual sino la de una fuerza social.

Una concepción estrictamente funcional del derecho natural ha de ver en este la exigencia ética en vías de la institucionalización jurídica, la pretensión moral o “candidatura”, anticipación y “apuesta” para que llegue a convertirse en Derecho[26]. Como señaló en otro lugar:

El derecho natural consiste, precisamente, en la pretensión de positividad (fundada, metapositivamente, en su carácter <<natural>>, es decir, indiscutible), en el movimiento de dirección hacia la positividad, y en la vigencia social, en cuanto preparatoria y anticipatoria de la vigencia jurídica. La culminación de su pretensión se lograría -en la línea de la función inter gentes- con el reconocimiento jurídico de todos los derechos <<naturales>> para todos los pueblos[27],

-lo que, a mi modo de ver, conecta al filósofo español con el cosmopolitismo universal de Kant-.

En suma, la lucha por el derecho en que, en definitiva, consiste la función del derecho natural no se limita en el pensamiento de Aranguren a ser lucha por el derecho positivo nacional, sino también a serlo de un derecho positivo internacional o universal, para que ambos encarnen, cada vez más, valores éticos, y realicen la aspiración humana de la justicia sobre la tierra.

Para ver la entrada anterior

Referencias bibliográficas

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética, Revista de Occidente, Madrid, 1958.

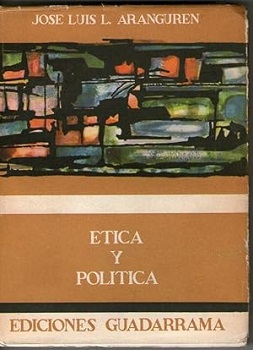

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, Guadarrama, Madrid, 1963.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: “Prólogo” a la versión castellana del libro de Toulmin. El puesto de la razón en la ética, Revista de Occidente, Madrid, 1964.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Obras, Plenitud, Madrid, 1965.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: La comunicación humana, Guadarrama, Madrid, 1965.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: La crisis del catolicismo, Alianza, Madrid, 1969.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L: El futuro de la Universidad y otras polémicas, Taurus, Madrid, 1973.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: La cultura española y la cultura establecida, Taurus, Madrid, 1975.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Talante, Juventud y Moral, compilación a cargo de Feliciano Blázquez, Paulinas, Madrid, 1975.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: La democracia establecida. Una crítica intelectual, Taurus, Madrid, 1979.

ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética de la felicidad y otros lenguajes, Tecnos, Madrid, 1988.

BLANCO GONZÁLEZ, ANTONIO: “De lo moral a lo jurídico en Aranguren”, Anales de la cátedra Francisco Suárez, 23, Granada, 2021, pp. 29–79. https://doi.org/10.30827/acfs.v23i.22069.

BONETE PERALES, ENRIQUE: La ética entre la religión y la política, Tecnos, Madrid, 1989.

CARPINTERO, HELIO: “La visión de un moralista: J.L. Aranguren”, en Cinco aventuras españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1967.

CORTINA, ADELA: “En la muerte de José Luis L. Aranguren. Cuatro historias”, ABC. 18-04-1996, p. 51.

GRACIA, FRANCISCO: “Recuerdo del Profesor Aranguren”, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1966.

NINO, CARLOS SANTIAGO: Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Barcelona, 1987.

NOTAS

[1] Recogida también en ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Obras, Plenitud, Madrid, 1965, pp. 234 y ss.

[2] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética, Revista de Occidente, Madrid, 1958.

[3] Aunque la moral como contenido debe abrirse no sólo a la metafísica y la teología natural, en las cuales se funda, sino también a la religión.

[4] Los textos más importantes de Aranguren en los que defiende su concepción de la metafísica como un “sistema de preguntas” más que de respuestas son los siguientes: La comunicación humana, Guadarrama, Madrid, 1965, pp. 84-87 y 225; La crisis del catolicismo, Alianza, Madrid, 1969, pp. 114-115 y 150; La democracia establecida. Una crítica intelectual, Taurus, Madrid, 1979, p. 169; La cultura española y la cultura establecida, Taurus, Madrid, 1975, pp. 122-123; la antología selectiva a cargo de Feliciano Blázquez Talante, Juventud y Moral, Paulinas, Madrid, 1975, p. 145; por último, vid. también su “Prólogo” a la versión castellana del libro de Toulmin. El puesto de la razón en la ética, Revista de Occidente, Madrid, 1964, pp. 9-12. De entre todos ellos quiero destacar el pasaje extraído del texto de J.L.L. Aranguren: “Esquizoanálisis frente a psicoanálisis” de la obra La cultura española y la cultura establecida, ibidem: “¿Qué quiere decir <<metafísica>>? Otras veces lo he dicho: en tanto que sobria, un sistema de preguntas, para las que no poseemos respuestas seguras. En tanto que ebria, las respuestas, todas las respuestas, delante de las preguntas, la desvelación del misterio, el saber inspirado y absoluto. Es decir, algo muy cercano a la literatura, a la poesía”, p. 122.

[5] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Recopilación selectiva de la obra de Aranguren, a cargo de Feliciano Blázquez, Talante, Juventud y Moral, op. cit., p. 145.

[6] Aranguren, en coherencia con su pensamiento, no aceptará tampoco la crítica que hace Kant a las éticas de la felicidad o éticas eudemonistas, ya que dicha crítica precisamente se fundamenta en el supuesto metafísico de que el orden del ser y el orden del deber ser están separados.

[7] Como afirmó Aranguren en cierta ocasión, siguiendo a Callahan en una crítica de Harvey Cox en la obra The new church, recogida en la antología selectiva de la obra de Aranguren realizada por Feliciano Blázquez y titulada Talante, Juventud y Moral, op. cit.:

También al hombre pragmático le llega un día en que, quiera o no, tiene que meter el pie en las oscuras aguas de la metafísica; y, cuando menos, hay que abordar urgentemente la cuestión filosófica, pp. 53-54.

[8] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: La comunicación humana, op. cit., p. 92.

[9] Así lo ha reconocido expresamente BONETE PERALES, ENRIQUE: Aranguren: la ética entre la religión y la política, Tecnos, Madrid, 1989, p. 65.

[10] CARPINTERO, HELIO: “La visión de un moralista: J.L. Aranguren”, en Cinco aventuras españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1967, pp. 131-136. Cfr. También BONETE PERALES, ENRIQUE: La ética entre la religión y la política, ibidem, pp. 65-66. Precisamente, este último autor sostiene en dicha obra que es Zubiri quien más instrumentos metafísicos ofrece a Aranguren para “justificar” su concepción ética, p. 64.

[11] CORTINA, ADELA: “En la muerte de José Luis L. Aranguren. Cuatro historias”, ABC. 18-04-1996, p. 51; BONETE PERALES, ENRIQUE: La ética entre la religión y la política, op. cit.

[12] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, Guadarrama, Madrid, 1963, p. 25. El profesor abulense pone de ejemplo, entre otros, la consideración de la propiedad privada como regla de derecho natural, que se vuelve problemática cuando se convierte en un instrumento político, al servicio del orden establecido.

[13] Sobre esta cuestión remito al artículo de GRACIA, FRANCISCO: “Recuerdo del Profesor Aranguren”, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1966, p. 29.

[14] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., p. 27.

[15] Ibidem, p. 27.

[16] NINO, CARLOS SANTIAGO: Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Barcelona, 1987.

[17] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Talante, Juventud y Moral, op. cit., pp. 164-165.

[18] Es en los siglos XVII y XVIII, época del racionalismo y del desarrollo de la matemática, cuando cobra gran importancia esta función de construcción lógico-matemática y de “cálculo” abstracto del derecho. Vid. ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., p. 33.

[19] El ius gentium alcanza su plenitud como derecho natural en la Edad Media y, sobre todo, en el siglo XVI y comienzos del XVII. Derecho natural, religión natural y derecho político cumplirán la función de abrir un ámbito minimalista de convivencia general. Vid. ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., pp. 32-33. Sobre la concepción del ius gentium remito también al libro de ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética de la felicidad y otros lenguajes, Tecnos, Madrid, 1988, p. 131.

[20] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., p. 34 y Talante, Juventud y Moral, op. cit., p. 283.

[21] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L: El futuro de la Universidad y otras polémicas, Taurus, Madrid, 1973, p. 148.

[22] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., p. 33.

[23] GRACIA, FRANCISCO: “Recuerdo del Profesor Aranguren”, Cuadernos para el diálogo, op. cit., p. 29.

[24] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., pp. 34-35.

[25] BLANCO GONZÁLEZ, ANTONIO: “De lo moral a lo jurídico en Aranguren”, Anales de la cátedra Francisco Suárez, 23, Granada, 2021, pp. 29–79, en especial, pp. 70-71. <https://doi.org/10.30827/acfs.v23i.22069>.

[26] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética de la felicidad y otros lenguajes, op. cit., p. 131. Según Aranguren, la denominación actual de esta instancia intermedia es la de los derechos humanos, que, ya estén reconocidos legalmente o no, constituyen un corpus de demandas morales que se presentan ya institucionalizadas o en vías de estarlo.

[27] ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.: Ética y Política, op. cit., p. 38.

About the author