El tiempo histórico en la otra (no) modernidad

Antecedentes

Mi anterior artículo en estas páginas trataba sobre la vivencia actual del tiempo. Quisiera ahora dar continuidad al mismo retomando una de las ideas que quedó en él simplemente insinuada y que tiene que ver con la interpretación moderna del tiempo histórico. Retomo aquí el hilo del argumento y el contexto en el cual aparecía esta cuestión.

La degradación del tiempo presente

Las vivencias temporales modernas –aceleración, asincronía, prisa- resultan patógenas. Intensifican la prevalencia de ciertas psicopatologías, como la ansiedad y la depresión; producen, además, sociopatologías, como el progresismo. En el fondo de dichas vivencias late un elemento común: la degradación del tiempo presente. Hans Jonas identifica como causa de esta degradación el dualismo moderno y sus secuelas monistas: en la actual

situación postdualista –afirma Jonas- el monismo tiene no una, sino dos posibilidades fundamentales, representadas por el materialismo moderno y por el idealismo moderno […] De esta manera tendríamos por un lado la fenomenología de la conciencia y por otro la física de la extensión (El principio vida, pp. 31-32).

Pero ambos enfoques fracasan ante la realidad del tiempo. Ambos conducen al mismo punto. La vía existencialista/idealista degrada la naturaleza. Nada digno de contemplación se hace presente ante el sujeto. El valor de su vida, si es que tiene alguno, viene de lo que desea y proyecta, no de lo que es. En la otra vía, materialista/naturalista, desaparece el sujeto y la naturaleza no tiene ante quien hacerse presente. De nuevo, el presente de la contemplación es reemplazado, esta vez por el presunto futuro de la predicción y el control.

El tiempo aristotélico

Recordemos que el tiempo aristotélico consiste, precisamente, en una relación de mutua presencia entre psyche y physis. La una numera, la otra es numerada (Aristóteles, Física, Gredos, Madrid, 1995, libro IV, caps. 10-14). La modernidad, en cambio, rompe esta relación. Primero, al separar de modo dualista ambos polos, los cuales quedan incomunicados en dos sustancias diferentes, literalmente impresentables. Después, al negar –esta vez al estilo monista- uno u otro polo. Negada la physis, solo nos resta un tiempo desnaturalizado. Negada la psyche, solo queda un tiempo desalmado (Jesús Conill, ¿Hay tiempo sin alma?, Pensamiento, 35 (1979): 195-222). En los dos casos resulta un tiempo sin presente, por quiebra de la presencia mutua de la naturaleza y el alma.

En la antropología aristotélica, en cambio, cada ser humano es solo una sustancia, con dos aspectos, actual y potencial, formal y material, cuerpo y alma. Repitamos la conocida comparación:

De ahí además que no quepa preguntarse si el alma y el cuerpo son una única realidad, como no cabe hacer tal pregunta acerca de la cera y la figura (Acerca del alma, Gredos, Madrid, 1978, libro II, cap. 1, p. 169 [412b 5 y ss.]).

En cada ser humano, y a través de cada ser humano, se presentan mutuamente psyche y physis, número numerante y número numerado. Queda así habilitado un genuino tiempo presente.

Una temporalidad sin presente

Si constatásemos que la consecuencia del planteamiento moderno es, por el contrario, la de una temporalidad sin presente, la cosa sería grave. Dice San Agustín:

Hay tres tiempos: presente de los hechos pasados, presente de los presentes y presente de los futuros […] memoria presente […] contemplación presente […] y espera presente (Confesiones, Gredos, Madrid, 2010, cap. XI, 20/26, p. 567).

Una temporalidad sin presente, por tanto, lo anula todo, también el pasado y el futuro, nos condena al nihilismo del tiempo y con ello al nihilismo del ser y del valor. Se cierne sobre nosotros –en expresión de Gadamer- “la sombra del nihilismo” (Gesammelte Werke, Mohr Siebeck, Tubinga, 1985-1999, vol. 9, p. 367).

Todo ello afecta, por supuesto, a la normatividad y al sentido. Ha sido típico de los tiempos modernos el intento de traer la norma y el sentido desde el futuro utópico. Con ello, el presente queda degradado e instrumentalizado, se convierte en filo adimensional, en un todavía-no, en mero instante del cual hay que salir cuanto antes hacia la utopía. Pero, con la anulación del presente queda anulado también el futuro, cuya única realidad constatable, como recuerda San Agustín, se halla en el presente. De modo que la normatividad que pretendíamos traer del futuro, dado que solo hay futuro en el presente, también queda aniquilada. Nos resta como guía única el capricho del instante. Y así fue el tránsito de la modernidad a la posmodernidad.

¿Cómo podríamos construir y habitar una temporalidad con presente? La respuesta a esta cuestión parece implicar un cambio en la teoría, en las prácticas y en las metáforas del tiempo, además de una diferente interpretación de la historia moderna. En lo que sigue me centraré tan solo en este último punto, para hacer simplemente algunas sugerencias al respecto.

La historia como presente de la familia humana

Parece recomendable una relectura de la modernidad para identificar en ella algunas sendas perdidas, o no suficientemente exploradas, veredas que han ido quedando al margen de las rutas hegemónicas. Son itinerarios que hoy tenemos que desbrozar y explorar. A través de ellos intuimos una salida del laberinto de la temporalidad moderna, una respuesta histórica, digna e integradora.

El humanismo iberoamericano de Ambrosio Velasco

De estos senderos nos habla la original obra del pensador mexicano Ambrosio Velasco, quien identifica un humanismo iberoamericano, fundante en principio de la modernidad, pero después orillado en favor de la versión anglosajona de la misma:

Iberoamérica –afirma Velasco- es un acontecimiento fundante de la época moderna (La persistencia del humanismo republicano en la conformación de la nación y el Estado en México, UNAM, CDMX, 2009, p. 17).

El humanismo hispanoamericano es una tradición viva e integradora, tributaria principalmente de un cierto espíritu aristotélico, distinta del dualismo y de los consecuentes monismos modernos, que nos habilita para pensar una temporalidad con presente, y que viene a ser la versión histórica de la misma.

¿La historia humana forma un presente?

Planteemos la cuestión aún en otros términos. ¿Podría la historia humana en su conjunto formar un presente? O sea, ¿podríamos interpretar la historia humana como el presente de la familia humana? Nos topamos aquí de nuevo con la cuestión de la modernidad. Hemos notado que es la modernidad la que nos aboca a una temporalidad sin presente, volcada hacia el inexistente futuro y, por lo tanto, hacia el nihilismo. Es la misma modernidad que ha inventado, para su uso y disfrute, una versión extraña de la historia humana. En dicha versión, de filiación hegeliana, las edades se cierran cada una sobre sí misma, quedan incomunicadas, fragmentadas, nombradas anacrónicamente y enristradas hacia un supuesto horizonte futuro.

Es obvio que nadie se consideró a sí mismo medieval o antiguo o premoderno. Nombramos de este modo a nuestros ancestros con retrospectiva displicencia. Estos anacronismos tienen, sin embargo, una función. Con ellos se mantiene, mal que bien, una visión lineal de la historia, con fases instrumentales y pasajeras, cada una de ellas imperfecta y en cierto modo desechable, puestas al servicio de un presunto futuro de perfección. Así, quien se considera a la vanguardia de la modernidad, ya casi frisando el futuro, se permite dictar el rumbo a sus coetáneos y mirar por encima del hombro a todos sus antepasados (cuando realmente está subido a hombros de estos). No en vano, la modernidad pensó el progreso como fruto de la mera Razón, y no de ninguna tradición o sabiduría viva, ni de un sentido común transmitido como un don entre generaciones.

La fragmentación del futuro de Yuk Hui

Yuk Hui entiende el problema, pero propone superar la periodización anacrónica de la historia mediante lo que él llama fragmentación del futuro:

Necesitamos una fragmentación que nos libere de la temporalidad histórica lineal (fragmentar el futuro, Caja Negra, Buenos Aires, 2020, p. 13).

Sucede que dicha fragmentación encapsularía las distintas cosmovisiones y dificultaría la formación de una comunidad humana. La propuesta que quiero hacer no consiste en fragmentar el futuro, sino en integrar la historia humana en un presente continuo, en el cual podamos hacernos, los unos ante los otros, presentes. La respuesta de Hui a la fragmentación secuencial de la historia, propia de los modernos, es otro tipo de fragmentación, una desintegración ramificada del futuro.

Contemplar la historia de la familia humana como un presente continuo, sin fragmentación en reductos inconmensurables ni altanero desprecio a lo otro, implica respeto hacia nuestros antecesores, agradecimiento por lo recibido, esfuerzo en la conversación con ellos –“vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos”- y entre los coetáneos, apertura hermenéutica y aceptación de las diferencias, tanto como reconocimiento de la naturaleza humana común que habilita cualquier género de comunicación, de comunidad, de integración.

Emancipados de la leyenda negra

La primera América y la modernidad

Y el caso es que lo que se ha dado en llamar modernidad debutó precisamente con este talante integrador. Necesitamos ahora perfilar este comienzo de la modernidad, al cual se ha prestado poca atención, para formar un genuino presente histórico. Podemos partir del recordatorio que nos hacía Ambrosio Velasco:

Iberoamérica es un acontecimiento fundante de la época moderna. Posteriormente se suma la construcción de la otra América, de América inglesa, que en el transcurso de tres siglos se convierte en la expresión paradigmática de la modernidad, orillando a Iberoamérica y especialmente a la parte hispana a un espacio pre o anti moderno. Así pues, a Hispanoamérica, no obstante de constituir la primera América y abrir el camino a la modernidad, la historiografía la ha convertido en la antítesis de la modernidad (La persistencia del humanismo republicano en la conformación de la nación y el Estado en México, UNAM, CDMX, 2009, p. 17).

En un sentido similar, afirma Miriam Fernández Calzada que

el Occidente actual es el resultado de una serie de cambios y movimientos que han llevado a imponer como occidental lo que sólo es una parte de ese todo, a saber, la cosmovisión anglosajona-protestante, una hegemonía hoy indiscutible en Occidente, que no siempre fue así, ya que se instaura progresivamente a partir del s. XVIII, tras desplazar el eje católico-mediterráneo (¿Occidente? ¿Qué Occidente? Reflexiones sobre Occidente desde la idea de la Hispanidad, Cuadernos Iberoamericanos, 4:15-35 2023, p. 19).

La leyenda negra

La operación de desplazamiento se realizó a través de la leyenda negra. Este tipo de historiografía hispanófoba, que sirvió en su momento a los intereses de diversas potencias europeas, fue traída a España por los primeros borbones y servilmente acatada a partir de ahí por una buena parte de las élites españolas de uno y otro lado del Atlántico.

Hoy día, esta leyenda negra está ya completamente desacreditada, gracias, en gran medida, a la obra admirable de numerosos historiadores, filósofos, divulgadores, cineastas, de muy diversos países hispanoamericanos. Hablo, entre otros muchos, de estudiosos y creadores como Elvira Roca, Marcelo Gullo, Pedro Insúa, Patricio Lons, Juan Miguel Zunzunegui, Rafael Aita, José Luis López-Linares, Stanley Payne, Mónica Nicoliello Ribeiro, Francisco Núñez de Arco… Un excelente epítome de todo ello lo encontramos en el documental ya imprescindible de José Luis López-Linares titulado “España, la primera globalización” (2021). Una vez rescatados de la fraudulenta leyenda negra, podemos mirar ya con entera libertad hacia esos primeros compases del mundo moderno, pongamos comienzos del siglo XVI. ¿Qué encontramos?

Perfiles de la primera modernidad. Modernidad integradora

El descubrimiento del planeta como lugar de la familia humana

Vemos que la familia humana se reencuentra entonces por primera vez desde hacía decenas de miles de años. Y quizá, simplemente, se encuentra por primera vez a sí misma desde que salieron las primeras poblaciones humanas del continente africano, ya que el contacto entre las que ocuparon zonas extremas del planeta fue seguramente desde el principio muy tenue. Hasta el momento del encuentro, la historia de la familia humana se desarrollaba de modo fraccionado, en diversos presentes inconexos, cada cual con su relato. No solo las poblaciones de América estaban desconectadas de las del viejo mundo, sino que en cada una de estas zonas habitaban comunidades mutuamente ignorantes.

La labor ibérica de exploración del planeta puso en contacto, quizá por primera vez, a toda la familia humana. Sentó, así, las bases para la construcción de un presente histórico común. Puso los cimientos para el reconocimiento de un espacio común y de una temporalidad compartida.

El llamado descubrimiento de América, junto con la vuelta al mundo de la expedición Magallanes-Elcano, constituyeron, en realidad, el descubrimiento del planeta como hogar común de la familia humana. Nadie sabe dónde radica si no es en relación con otros. Por eso, Europa, África o Asia, solo pudieron entender su posición geográfica cuando se encontraron con el resto del mundo, y lo mismo puede decirse de Tenochtitlán, el Caribe, Cuzco o la Tierra de Fuego.

El origen de un tiempo presente común

Respecto al tiempo histórico, que es la cuestión que aquí nos ocupa, 1492 supone un punto de inflexión crucial, con carácter claramente de kairós. A partir de aquí toda la familia humana sabe que habita un espacio común, que comparte historia natural, y comienza a trazar un presente histórico conjunto. La metáfora de los círculos concéntricos nos sirve para iluminar esta idea. Se genera un círculo temporal, un presente, que engloba en sí a todos los grupos de círculos concéntricos que crecían inconexos. Lo nuevo, ahora, integra lo viejo de acá y de allá, lo incorpora y diferencia, no lo anula, no lo cancela ni estigmatiza, como sucederá más tarde con el espíritu revolucionario.

La voluntad de integración se hizo evidente desde el primer momento. Las expediciones hicieron viajes y tornaviajes, llevando y trayendo noticias, palabras, mercancías, gentes y genes, músicas, costumbres, comidas, ideas… Por supuesto, las relaciones entre humanos, como tantas veces ha sucedido, fueron de amor, comercio y guerra. No es la clave moral la que aquí nos interesa, sino la descripción de un hecho histórico, en la medida en que promueve una nueva temporalidad, una temporalidad que engloba, asume, integra todas las precedentes y ofrece un presente compartido a la familia humana.

No hubo colonialismo español

Pero, si aun así se insiste en el sesgo moral de la cosa, sépase que la comparación ha de hacerse entre procesos históricos análogos, y no entre un proceso histórico real y una utopía buenista elucubrada. Este segundo modo de evaluación responde a lo que Gustavo Bueno calificó como “pensamiento Alicia” (Zapatero y el pensamiento Alicia, Temas de Hoy, Madrid, 2006). Es decir, no es justo comparar los virreinatos hispanoamericanos con el País de las Maravillas. Comparémoslos con la acción exterior ejercida por Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, URSS, China, USA o cualquier otra potencia colonial moderna. Los siglos de Pax Hispanica, con todos sus evidentes defectos, nos parecerán entonces un balneario de respeto y pluralismo.

De hecho, ni siquiera es correcto hablar de colonialismo en el caso español, pues las leyes fueron únicas para todo el territorio hispánico, a un lado y otro del charco, y las personas que en él residían estaban todas ellas en la misma relación con la corona, desde la cual se incentivó siempre el mestizaje. Como elemento de contraste podemos citar la constitución francesa de 1791, que explícitamente excluye a todas “las colonias y posesiones” (“Las colonias y posesiones francesas en África, Asia y América, aunque forman parte del imperio francés, no están comprendidas en la presente constitución”). Y no hará falta recordar la evolución de la población y cultura indígenas en la América anglosajona.

Arte y ciencia en América

No puedo entrar aquí en los datos históricos detallados. Además, están ya al alcance de todo el que se moleste en consultarlos. Pero recordaré, en términos generales, que se asentaron en América desde la llegada de los españoles muchas ciudades, se construyeron infraestructuras y templos, fueron fundadas numerosas universidades, la más antigua de ellas, establecida por los Dominicos en Santo Domingo, data de 1538, y funcionaban ya una decena en tierras de Hispanoamérica cuando apareció, un siglo más tarde, la de Harvard, primera de la América anglosajona (1636). Se produjo arte y ciencia de primer nivel.

Como caso significativo, permítaseme mencionar a mi paisano fray Bernardino de Sahagún (1499-1590). Se formó en la Universidad de Salamanca, viajó en su juventud a Nueva España, allá habitó y trabajó por el resto de sus días, hasta que falleció en Tlatelolco. Escribió en idioma náhuatl su magna obra Historia general de las cosas de Nueva España.

Se desarrollaron, como se ve, sistemas de escritura y gramáticas para las lenguas del nuevo continente, notación para sus músicas, así como un cuerpo de legislación (Leyes de Burgos, Leyes de Indias…) que aun hoy puede ser tomado como ejemplo de protección de la dignidad humana (prohibición del trabajo infantil, permisos de maternidad…). Los debates filosóficos sobre la común naturaleza humana y la universalidad consiguiente de los derechos humanos alcanzaron un altísimo nivel de rigor, de pluralismo y de autocrítica (Junta de Burgos, 1512, Controversia de Valladolid, 1550-51…). En el desarrollo de estas discusiones se fue girando desde posiciones preferentemente platónico-agustinianas, hasta otras de inspiración aristotélico-tomista, muy influidas por la Escuela de Salamanca y en especial por la obra señera de Francisco de Vitoria.

España volcó en América todo Occidente

Lo que España volcó en América no fue exactamente España, sino todo Occidente y mucho más que Occidente, pues llevó consigo la filosofía griega, el derecho romano, una lengua latina, la religión cristiana, sí, pero en ello van ya incluidos los ecos de Nazaret y de Jerusalén, de la medicina egipcia, de la astronomía mesopotámica, base aun de nuestra forma de contar el tiempo, del léxico árabe, así como todo el conocimiento que entonces se tenía del oriente persa y chino, de la India y de África.

España condujo hacia el Occidente extremo la noticia de toda la familia humana que había quedado de este lado, de occidentales, orientales y africanos, y se trajo de allá noticia complementaria. De paso, catalizó la comunicación panamericana y conectó este continente con Asia siguiendo la ruta del Pacífico. Manila y la Cuidad de México se convirtieron entonces en los centros de la conversación mundial, en nodos de un comercio de mercancías e ideas que se dio por primera vez en la historia a lo largo de todo el planeta. El Galeón de Manila, que surcó el Pacífico durante tres siglos, constituyó una de las rutas comerciales más longevas de que se tiene conocimiento, y, desde luego, una refutación empírica de cualquier tentación de eurocentrismo.

La historia como presente de la familia humana. Bases filosóficas

Todo ello nos habla de una decisión de permanencia, de duración, de institucionalización, de forja de un presente continuo para la entera familia humana. La empresa -lo sabemos- es quebradiza, pues depende de un difícil equilibrio entre igualdad y diferencia. Todos los miembros de la familia humana poseen la misma dignidad, todos han de ser iguales, por tanto, ante las leyes, pero esta equiparación no ha de anular las diferencias, las cuales han de resultar, en todo caso, reconocidas, integradas y no eliminadas. La España virreinal ensayó este juego complejo: unas leyes únicas para todo un inmenso territorio intercontinental, en coordinación con el respeto a las circunstancias, tradiciones e instituciones locales. El resultado no fue perfecto ni homogéneo, pero sí más que notable en comparación con cualquier otra empresa histórica análoga.

Bases filosóficas

Los logros –insisto, imperfectos y relativos, pero acreditados- se apoyaron en una cierta sabiduría filosófica, en una tradición explícita, continua y viva que arranca de Platón y Aristóteles, y atraviesa las aportaciones de Agustín y Tomás, para alcanzar la Escuela de Salamanca y la prolongación de esta en la América virreinal a través de pensadores como el citado Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas o Alonso de la Veracruz, y así otros muchos, hasta la genial sor Juana Inés de la Cruz.

Remito a la obra de Pedro Insúa (1492: España contra sus fantasmas, Ariel, Barcelona, 2018) a quien quiera hacerse con una visión rigurosa y sensata sobre las bases filosóficas de la acción de España en América. Particular interés tienen las páginas que dedica al pensamiento de Francisco de Vitoria, quien fuera el creador de un canon antropológico, ni dualista ni monista, en la estela de Aristóteles y de Santo Tomás, sobre el cual se pudo edificar el derecho de gentes[1].

Una racionalidad abierta

Resulta muy llamativo el carácter claramente racionalista que adopta toda esta tradición. Obviamente, no se trata de un racionalismo cartesiano que pretenda edificar la certeza desde cero, sino de una razón abierta, prudencial, atenta a las aportaciones de las muy diversas tradiciones sapienciales y al sentido común humano, tanto como a la ciencia y a la técnica.

Es este tipo de racionalidad la que sustentó el derecho de gentes y la legitimidad de la acción en los virreinatos. Por ser racional, tiene tintes de universalidad y afecta a toda la familia humana, por ser prudencial permite la adaptación a lo concreto, el respeto e integración sin anulación de las diferencias. Con ello tenemos guía suficiente para orientar la acción humana por valores ya presentes (igual dignidad, libertad en la diferencia), sin necesidad de excursiones futoroscópicas. En términos históricos, aparece la posibilidad de un presente común y continuo para toda la familia humana.

El papel de la ciencia y la técnica

Quiero remarcar la función que en esta tarea tuvieron, no solo la racionalidad abierta en general, sino específicamente la ciencia y la técnica. Toda la labor de exploración del planeta realizada por los portugueses y los españoles, con viajes oceánicos de ida y vuelta a través del Atlántico, el Pacífico y el Índico, no hubiera sido posible sin el mejor conocimiento astronómico y geográfico de la época, sin las más depuradas técnicas de navegación, de pilotaje y de construcción de embarcaciones. Esto es evidente.

Pero, además, de la misma empresa de exploración surgió un ingente caudal de conocimiento científico y técnico, sistematizado, compilado y difundido inmediatamente a través de diversas instituciones (como la Casa de Contratación de Sevilla). Gracias a esto, pronto tuvimos una idea clara de la forma y dimensiones del planeta, de la distribución en él de mares y continentes y de la interconexión existente entre todos ellos. Además, la primera vuelta al mundo, en la que se constató el desfase de un día por la navegación continua hacia el oeste, aportó indicio empírico del movimiento de rotación terrestre. El resultado fue, no solo una imagen más acabada de nuestra casa común, sino también un sentido más preciso del tiempo, que permitió por primera vez en la historia la sincronía de toda la familia humana.

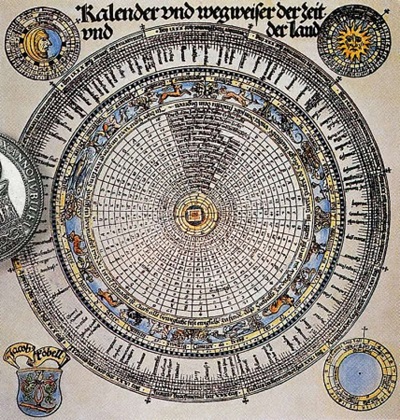

La conquista de la sincronía

La conquista de la sincronía, indispensable para la formación de un presente común, tuvo sus precedentes en la política científica emprendida ya en el siglo XIII por el rey Alfonso X, llamado El Sabio. Logró sincronizar la observación de eclipses desde tres latitudes muy distantes entre sí, Toledo, Maragha y Pekín. De este modo se pudo saber la diferencia en tiempo solar entre uno y otro extremo de Eurasia. A partir de ahí ya era posible conocer en tiempo real la hora de Pekín sin moverse de Toledo y viceversa.

La reforma del calendario

Pero hasta el siglo XVI la sincronía temporal no abarcó al conjunto de la familia humana. Un paso decisivo en este sentido se dio con la reforma del calendario. El calendario juliano, que incorporaba rasgos de los calendarios egipcios, hebreos, griegos y mesopotámicos, fue implantado inicialmente en tiempos de Julio César. Para el siglo XVI arrastraba ya muchas imprecisiones. La conexión entre todas las zonas del planeta requería una reforma de este instrumento clave para la sincronización humana. La reforma fue entonces impulsada desde la Universidad de Salamanca y dio origen al calendario gregoriano, en uso oficial hoy en todo el mundo.

Este calendario fue implantado primero en la Europa católica, en 1582. En los años inmediatamente posteriores se fue aplicando también en la América hispana y en Filipinas. Para 1586 ya había zonas de Asia, América, África y Europa viviendo en un tiempo común. El resto de los países católicos lo adoptaron con prontitud. Algunos del ámbito protestante tardaron más. Así, en los de influencia inglesa no se adoptó hasta 1752. Este calendario es el que facilita hoy, por ejemplo, el comercio global, la aviación o las reuniones sincrónicas online. Un tiempo global e integrador, en suma, que no nació de la nada el siglo XVI, sino que incorpora en sí una larguísima experiencia humana, que se remonta a las más antiguas civilizaciones.

Actualidad frente a modernidad fragmentadora

Con estos positivos antecedentes, resulta intrigante cómo la modernidad fue después derrotando hacia la fragmentación del tiempo histórico y hacia la obsesión futuroscópica. Si tuviese que investigarlo, creo que miraría primero a la idea protestante de predestinación, que rompe la koiné humana y focaliza la atención, no hacia las obras actuales, sino hacia un destino futuro escrito para cada quién. Me fijaría quizá después en la secuencia de revoluciones –francesa, soviética y sensentayochista- que han pretendido arrancar cada vez desde cero, formatear y reiniciar la historia humana a su capricho, con desprecio de la sabiduría del pasado, instrumentalización de la dignidad ya presente en cada persona y vista puesta –faltaría más- en el futuro utópico.

Y trataría, por último, de ingeniar un nombre alternativo que hiciese justicia conjuntamente a todas las fases heterogéneas de la llamada modernidad. Todas han de ser de algún modo salvadas e integradas en el conjunto de la historia humana, pues en todas hay algo aprovechable para la configuración del presente histórico común. La palabra “modernidad” está ya demodé, por demasiado próxima a “modo” y a “moda”. Buscaría algo más… subsistente, más sustancial. Tal vez actualidad fuese una buena denominación. Al menos si se toma en el sentido aristotélico, según el cual uno puede, en el mismo acto, “seguir viviendo bien cuando ya ha vivido bien y seguir sintiéndose feliz cuando ya se ha sentido feliz” (Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 1994, pp. 376-377 [1048b 5-34]).

*Artículo anterior publicado en esta web al que el autor alude al inicio:

Vivencia y dolencia del tiempo (pos)moderno (junio 2024)

Referencias bibliográficas

Aristóteles, Acerca del alma, Gredos, Madrid, 1978.

Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 1994.

Aristóteles, Física, Gredos, Madrid, 1995.

San Agustín, Confesiones, Gredos, Madrid, 2010.

- Bueno, Zapatero y el pensamiento Alicia, Temas de Hoy, Madrid, 2006.

- Conill, ¿Hay tiempo sin alma?, Pensamiento, 35 (1979): 195-222.

- Fernández Calzada, ¿Occidente? ¿Qué Occidente? Reflexiones sobre Occidente desde la idea de la Hispanidad, Cuadernos Iberoamericanos, 4: 15-35, 2023.

H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Mohr Siebeck, Tubinga, 1985-1999, vol. 9.

- Hui, fragmentar el futuro, Caja Negra, Buenos Aires, 2020.

- Insúa, 1492: España contra sus fantasmas, Ariel, Barcelona, 2018.

- Jonas, El principio vida, Trotta, Madrid, 2000.

- Velasco, La persistencia del humanismo republicano en la conformación de la nación y el Estado en México, UNAM, CDMX, 2009.

NOTAS

[1] Hay que decir que este canon, por su proximidad al sentido común y a la experiencia cotidiana de las gentes, pudo mantenerse abierto y en conversación con otras tradiciones culturales indígenas. De hecho, sería más que interesante un estudio contemporáneo de las analogías entre la idea aristotélica de eudaimonía y las visiones indígenas de la buena vida: sumak kawsay (quechua), suma qamaña (aimara), ñande reko (guaraní), utz k’aslemal (maya), jlekilaltik (tojolabal), lekil kuxlejal (tzeltal)…

About the author

Alfredo Marcos

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid.

Artículo que merece todas nuestras alabanzas, amparado con un buen trabajo de investigación.