A mitad de camino:

Claves personalistas en el primer cine silente de John Ford

1. Contextualización

La producción silente de John Ford abarca algo más de una década –desde 1917 hasta 1928– de su dilatada trayectoria, en torno a un veinte por ciento de su obra. De este fecundo periodo conservamos, como anunciamos en nuestra primera entrada, diecinueve metrajes: algunos, completos y en buenas condiciones gracias a labores de restauración que han permitido su comercialización –es el caso, entre otros, de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924) o 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926); de otros, en cambio, conservamos solo fragmentos –véanse, The Last Outlaw (El último forajido, 1919), By Indian Post (Por correo indio, 1919), The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) o Mother Machree (¡Madre mía!, 1926)–.

Además, no pocos trabajos de este periodo se creyeron perdidos durante muchos años y fueron redescubiertos accidentalmente en las décadas de los 60 y 70; o, como ocurre con The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), hace menos de un lustro. Lo cual lleva a pensar en la deseable oportunidad de que con el tiempo sigan siendo recuperadas más películas del mal llamado periodo de aprendizaje del genio de Maine.

Compartimos esta actualización del contexto que informa esta empresa investigadora porque, llegado este punto, hemos abordado ya en nuestras anteriores entradas siete de los diez años del periodo; concretamente, los años 1917 a 1923. Lo cual nos ha llevado a cubrir el estudio de ocho filmes[1] e implica que debemos todavía ocuparnos del análisis de otros nueve. Con otras palabras, se da la circunstancia de que hemos alcanzado una suerte de ecuador de la muestra de estudio, aunque resten únicamente cuatro años de este periodo, a saber, 1924 a 1928.

La cuestión es que a este hecho se añade la circunstancia no menor de que el siguiente filme sobre el que nos corresponde reflexionar se trata de la gran obra silente de Ford en términos de magnitud y repercusión. Y es que, si ya en nuestra lectura de Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) advertíamos que se trataba de una gran producción en la que Ford contó con un presupuesto muy superior al que había dispuesto en trabajos anteriores, la extensa producción que relata la construcción del ferrocarril que habría de unir el país de Este a Oeste la superó con creces. Hasta el punto de que cabe pensar en un Ford antes y después de The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924) en muchos sentidos que tendremos ocasión de explorar en una entrada posterior.

Antes, y por las razones hasta aquí expuestas, queremos en la presente practicar un alto a mitad del camino, no para ensayar una digresión, sino con el objetivo de dedicar esta entrada a una suerte de “avituallamiento”. Concretamente, creemos que puede resultar de utilidad al lector que, una vez compartidos nuestros textos filosófico-fílmicos en torno a las primeras películas de Ford, en las que hemos ido identificando elementos propios del personalismo fordiano, expliquemos ahora de qué manera cabe identificar ya una “lógica” personalista específica y reconocible en el lenguaje fílmico del realizador.

Con otras palabras, en esta entrada proponemos un decantado de los rasgos personalistas observables en los primeros trabajos de Ford y que podremos seguir identificando no solo en el resto de su producción silente, sino también en su obra de madurez. Lo cual es tanto como afirmar que, aunque asistiremos a una paulatina y lógica evolución y maduración técnica del lenguaje fílmico de Ford, las claves antropológicas personalistas que inspiran la forma fílmica (Bordwell y Thompson, 1995) de su cine están ya presentes en este primer puñado de trabajos.

2. Forma fílmica y centralidad de la persona

Hace escasas fechas, con ocasión de su participación como ponente en el VII Congreso Internacional de Filosofía y Cine que organiza y acoge esta casa, el catedrático de narrativa audiovisual de la Universitat Jaime I, Aarón Rodríguez Serrano, invocaba que, si Dios existe y se manifiesta en el cine, lo hace a través de la forma fílmica[2].

Una sentencia de calado con la que convenimos en su teleología y que queremos traer ahora a colación para completarla en relación con nuestra mirada en torno al cine de realizadores personalistas. Y es que, en los filmes de realizadores como Leisen, Capra, McCarey o Ford, observamos que esa referida forma fílmica es una que necesariamente revela a la persona en toda su riqueza dimensional. De esto es, en última instancia, de lo que tratan todas estas entradas y, en suma, nuestra tarea investigadora: de aclarar los modos en los que la forma fílmica propia de los grandes realizadores preocupados por reflejar a la persona en todas sus dimensiones logra hacerla visible, en el sentido de accesible a la experiencia integral.

Con otras palabras, y siguiendo la noción de atención de Simone Weil, el método de aproximación cavelliano a los filmes que proponemos, ese al que venimos llamando de “buen encuentro”, aspira a una obediencia a lo real recogido en la pantalla y renovado en cada acceso. De ahí que una ética de la atención demande una estética de la mirada y que esta sea sólo viable a través del tratamiento que de la imagen en movimiento han hecho los realizadores personalistas.

Por eso defendemos la importancia de volver a ellos, a su propuesta del mirar bellamente, en un tiempo que el reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras, el afamado filósofo Byung-Chul Han, ha denunciado como uno de la pornografía de la imagen. En este sentido, desde el personalismo fílmico creemos que nunca ha sido más necesario que ahora una educación de la mirada en torno a la imagen que permita adentrarse en lo profano para salvar lo divino; en lo humano para invocar lo trascendente.

Practicada esta fugaz aclaración acerca de la relación que hallamos entre la forma fílmica y la centralidad estructural de la persona en el caso de los realizadores personalistas, nuestra intención en lo que sigue es describir la manera en la que observamos que el lenguaje cinematográfico de Ford ofrece, ya desde sus primeras producciones, un andamiaje sólido de esa forma fílmica que se caracteriza por su capacidad de alumbra a la persona desde el retrato de su entramado relacional ordinario.

3. Las claves del personalismo fílmico de John Ford, ya en sus primeros trabajos

Como hemos tenido ocasión de argumentar en trabajos anteriores en la materia (Carreño Aguado, 2022, 2023, 2024, 2025a, 2025b), no es fácil identificar las líneas maestras de la forma fílmica de un realizador como John Ford; el director más laureado de la historia del cine en su faceta de realizador, cuya carrera abarca más de cuatro décadas y que comprende una filmografía que supera las ciento veinte producciones. A lo cual hay que añadir el escollo que supone el hecho de que un porcentaje importante de la etapa inicial de esta obra no se conserva y que estamos ante un autor conocido por sus evasivas a pronunciarse sobre su trabajo.

Quién sabe si, en los próximos años, se recuperarán trabajos perdidos. Lo que no parece viable es que sea descubierto un ensayo estético autógrafo del cineasta como el que puedan habernos legado Capra o Tarkovsky; como tampoco creemos que la recuperación eventual de algún filme de la etapa silente pueda venir a contradecir lo que hasta ahora conocemos del autor, como tal vez sí ocurra cuando sean editadas algunas de las cuarenta y cinco mil páginas de Husserl custodiadas en Lovaina.

Lo que tratamos de expresar es que, aun no siendo pocas las dificultades que entraña una labor de decantado (que no de síntesis) de las claves personalistas en el cine de un realizador tan descomunal como Ford, creemos estar en situación de proponer una guía fiable para el lector y espectador que se aventure en el aprendizaje de la “forma fílmica personalista” fordiana, de ese lenguaje cinematográfico cuya gramática básica está ya en el primer puñado de trabajos sobre los que venimos reflexionando.

4. Clave de bóveda para una lectura personalista del cine de John Ford

Nuestro objetivo en este espacio es el de aclarar al lector cuáles son los cimientos del personalismo fordiano y cómo identificar en sus filmes los pilares que lo elevan para hacerlo visible y accesible desde un lenguaje visual que demanda el método cavelliano de regreso atento a la experiencia fílmica, ese “buen encuentro” al que nos hemos referido tantas veces en estas entradas.

Para ello es crucial salir “fuera de la caja” y no agotar la mirada en el ofrecimiento de las clasificaciones tradicionales, que a menudo extrapolan y aplican, de un autor a otro, segmentos estandarizados que enclaustran los filmes en función de criterios a veces meramente técnicos y casi siempre vacíos en lo que interesa a nuestro enfoque: la dicotomía cine mudo-cine sonoro, la diferenciación pedagógica entre periodo de aprendizaje, de madurez y crepuscular, etc. Junto a esta tendencia, útil y necesaria pero parcial porque no atiende a la perspectiva filosófica-antropológica, sino que se centra en aspectos técnicos y biográficos, proponemos tener en cuenta otra serie de elementos de relevancia decisiva en el complejo caso que encarna Ford.

a) En primer lugar, y por seguir la cronología del proceso creativo, es oportuno destacar la relevancia de la inspiración literaria, pues es sabido que Ford era un ávido lector que en un altísimo porcentaje de su producción partía de un cuento, un relato, una pieza teatral, un poema o una novela sobre la que después construía su propia obra.

En este sentido, son conocidos los ejemplos que brindan obras de madurez como 7 Women (Siete mujeres, 1966), The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962), The Fugitive (El fugitivo, 1947), The Informer (El delator, 1935), The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940), How Green Was My Valey! (¡Qué verde era mi valle!, 1941), Los tres padrinos (3 Godfathers, 1948), El hombre tranquilo (The Quiet Man, 1951) o las películas que componen la conocida como “trilogía de la caballería”, entre tantas otras.

Sin embargo, ya en los primeros trabajos de Ford se hace presente este rasgo. Recordemos cómo el filme The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) está inspirado en el poema homónimo del gran Henry Wadsworth Longfellow, que Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) parte de la obra de teatro de Harry Leon Wilson y Booth Tarkington y que, como veremos en entradas sucesivas, películas como 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), Mother Machree! (¡Madre mía!, 1928), Four Sons (Cuatro hijos, 1928) o Hangman’s House (El legado trágico, 1928) están basadas en una novela de Herman Whitaker, una canción de Rida Johnson Young, una historia de I.A.R. Wylie y una novela de Brian Oswald Donn-Byrne, respectivamente.

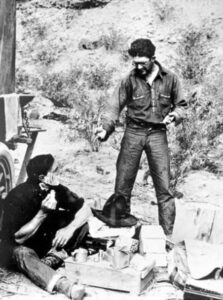

b) En segundo lugar, y en relación con lo anterior –es decir, sin abandonar todavía la fase de preproducción acompañada del negro sobre blanco–, es preciso tener en cuenta la participación del realizador en el guion, pues, si el Ford de las primeras producciones es uno que esquematiza un rápido boceto junto con su amigo Harry Carey (figura 1) a partir del cual terminan improvisando, es este el germen de algo que, en lo sucesivo, se traducirá en la participación activa del realizador en los guiones, informando decisivamente el trabajo de guionistas de altura como Dudley Nichols o Frank Nugent (o que, incluso incluirá en las labores del guion al literato inspirador del filme).

Figura 1.

Nota: John Ford y Harry Carey en el rodaje de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917).

c) Dejando a un lado lo estrictamente literario, no podemos obviar al leer los filmes del realizador las condiciones de producción que los informan, pues muchos de los trabajos de Ford fueron encargos de grandes compañías y, por tanto, estuvieron condicionados económica y publicitariamente, además de sometidos a una supervisión que resultó determinante, hasta el extremo de alterar el resultado final del trabajo del director.

Así ocurre, por ejemplo y entre otras, en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), en la que el realizador se vio obligado a incluir una serie de primeros planos no previstos del personaje de Olive Borden en detrimento de la centralidad de Priscilla Bonner para cumplir con las expectativas contractuales de la primera; o en The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940), en la que Nunnally Johnson y Darryl Zanuck alteraron el final del filme con el fin de ofrecer un final optimista en tiempos políticamente convulsos. En este sentido, los filmes de Ford que se corresponden con su primera etapa en la Universal, así como los que produjera desde Argosy, ofrecen un mayor margen de acción por parte del realizador.

d) A pesar de lo anterior, y adentrándonos paulatinamente en lo que afecta a la forma fílmica (lo anterior pueden tenerse como consideraciones circunstanciales), es una nota constante en la filmografía de Ford su capacidad de imprimir en cada pieza una marca de agua netamente personalista; algo que el director realizaba a través del empleo recurrente de una serie de motivos temáticos y visuales: entre los primeros, Abraham Lincoln, la integración social, el marginado como pensador y hombre de acción, el sacrificio o la religión; entre los segundos, la comida, la música y el baile, el alcohol y las peleas, las tumbas, las puertas y las vallas, los irlandeses (Eyman y Duncan, 2004, pp. 14-17); a los cuales añadimos los trenes, las casas o las flores y los elementos vegetales.

Por ello invitamos a tener también en consideración la presencia de estos elementos a la hora de procurar una clasificación u ordenación que sirva para guiarnos en la mejor lectura de la totalidad de la obra del director, pues Ford los hace comparecer dotados de un sentido único que apunta a la expresión de alguna clave antropológica. Muchos de esos elementos, como puedan ser las casas, las flores, los trenes o las tumbas, se funden en la significación particularísima de encuentros personales y constituyen auténticos grafemas de la forma fílmica fordiana.

En este sentido, y por descender la cuestión a algunos ejemplos extraídos de los filmes hasta ahora comentados, pensemos el significado que adquieren las casas, el hogar, en los filmes a los que hemos dedicado entradas anteriores: la humilde casa de los Sims, que acoge oraciones y banquetes familiares, y su antítesis en la casa-refugio de los hombres de Flint, en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917); la casa de los Clayton, la estancia compartida de los vaqueros y el hotel en Nueva York en Bucking Broadway (A galope por Briadway, 1917), o la mansión de los Calvert y la casita de Kaintuck y su madre en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1917), todos ellos ejemplos en los que las casas se alzan en auténticos significantes visuales del conflicto relacional que aqueja a los personajes, como tantas veces seguirá ocurriendo en los filmes de Ford (figura 2).

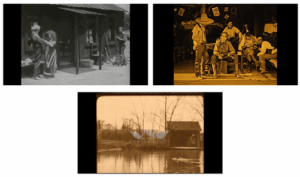

Figura 2.

Nota: arriba, a la izquierda, fotograma de la casa de los Sims en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917); arriba, a la derecha, la habitación compartida de los vaqueros en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917); abajo, la casa de Kaintuck Harry y su madre en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918).

A este lenguaje colaboran motivos adyacentes como el de las vallas, especialmente presente en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) o en Just Pals (Buenos amigos, 1920) y al que Ford volverá una y otra vez para retratar el decalaje entre los mundos de personajes que aspiran al encuentro, hallando a nuestro ver su culminación en términos de forma fílmica en Stagecoach (La diligencia, 1939), en la escena en la que, tras asistir al parto, Dallas es seguida por Ringo, que ofrece una de las más tiernas y ridículas declaraciones de amor de la historia del cine (figura 3).

Figura 3.

Nota: arriba, fotogramas de Just Pals (Buenos amigos, 1920); en medio, fotogramas de Hell Bent (El barranco del diablo, 1918); abajo, fotogramas de Stagecoach (La diligencia, 1939).

Dejando a un lado las casas y las vallas, y sin ánimo de extendernos más de lo necesario, recordemos también cómo el resto de los motivos apuntados más arriba han comparecido ya en los primeros metrajes de Ford. Así, por ejemplo el tren y, en su extensión semántica, las referencias a los avances tecnológicos, son óbice para que el realizador aborde el tratamiento del tiempo y la deslocalización de personajes a la deriva, sumidos en civilizaciones en tránsito.

Lo hemos visto en Just Pals (Buenos amigos, 1920) y antes, de manera destacada, en The Last Outlaw (El último forajido, 1919), pero seguiremos asistiendo a esta tematización del antihéroe en multitud de trabajos posteriores, siendo tal vez 3 Godfahers (Los tres padrinos, 1948), The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952) y The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962) las obras en la que mayor carga de sentido adquiere la presencia del tren como elemento constituyente de la forma fílmica en cuanto reveladora de un aspecto de la relacionalidad personalista, de suerte que en cada uno de los tres ejemplos anteriores adquiere un matiz diferente, ajustado a su correspondencia analógica con la acción de Robert Marmaduke, Sean Thornton y Ransom Stoddard, respectivamente (figura 4).

Figura 4.

Nota: arriba, a la izquierda, fotograma de la escena final de The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962); arriba, a la derecha, fotograma de la escena final de 3 Godfahers (Los tres padrinos, 1948); abajo, fotograma de la escena inicial de The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952).

Otros motivos del lenguaje visual fordiano están igualmente presentes en los trabajos sobre los que nos hemos pronunciado ya: el alcohol y las peleas, las tumbas, la religión o la música y el baile han comparecido en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), los fragmentos de The Last Outlaw (El último forajido, 1919), By Indian Post (Por correo indio, 1919) y The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) o Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923). Y, lo que es si cabe más importante, el motivo del marginado como pensador y hombre de acción (no creemos que sean estos motivos separables) ha sido el centro estructural de la trama en todas ellas.

Llegado este punto, queremos en lo que sigue abordar dos objetivos: el primero, la identificación y descripción de los elementos que permiten realizar una lectura del personalismo fílmico fordiano; el segundo, la elaboración de una guía de lectura de la filmografía del realizador a la luz de aquellos elementos.

5. Rasgos longitudinales del personalismo fílmico fordiano

Como de alguna manera hemos anunciado, no podemos hablar de una evolución cronológica en las preocupaciones personalistas de Ford, de manera que su obra de madurez se corresponda con idéntica consideración en términos personalistas. Lo que tratamos de expresar es que nuestra investigación en torno a Ford y a su obra nos permiten afirmar que no hay una etapa en concreto en la producción del realizador que constituya en sí misma una suerte de plenitud personalista, ni un solo tema que aúne las preocupaciones del realizador.

En este sentido, es importante tener presente que hay películas profundamente personalistas ya en sus primeros filmes silentes, como hemos tenido ocasión de comprobar en las entradas anteriores, y una presencia de sus rasgos en producciones de diferente temática, técnica y éxito comercial: la mirada preocupada por el retrato de la persona perdida que anhela la participación y el encuentro y que lo alcanza mediante la acción de entrega y sacrificio inspirada por la intervención de la gracia late con idéntica intensidad narrativa y dramática en filmes tan aparentemente alejados como Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Just Pals (Buenos amigos, 1920), The Informer (El delator, 1935), Mr. Lincoln (El joven Lincoln, 1939), The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940), The Were Expendable (No eran imprescindibles, 1945) o 7 Women (Siete mujeres, 1966).

Podría parecer que ello dificulta aún más, si cabe, nuestra labor de extracción y síntesis para el lector en la presente; sin embargo, creemos que la clave reside en adoptar una mirada distinta, que apunte más al decantado que a la síntesis, que nos permita orientarnos con una brújula que apunte a la intrahistoria relacional sobre la que Ford descansa igualmente un relato de amor en la Irlanda de los Black and Tans que un western en la Arizona del siglo XIX o una road trip sobre los okies de la Gran Depresión.

Desde la mirada propuesta, el punto de partida y rasgo esencial del personalismo fordiano no es otro que la familia. Ella alumbra la totalidad del personalismo fordiano –como si de la linterna de Frege se tratase–, hasta el punto de que nos atrevemos a afirmar que sólo el lector que ha comprendido el lugar y la significación de la familia en el cine de Ford puede acceder al mensaje personalista del cineasta, superando críticas populares que no han sabido hacerlo, a nuestro ver, porque no han seguido el método que proponemos.

En este sentido, hallará el lector que a menudo se han practicado lecturas retrospectivas en clave sociológica, arquetípica o desde un psicologicismo individualista que caen en una equivocada e injusta lectura existencialista y pesimista, muy alejada del mensaje de esperanza fordiano. Nos atreveríamos incluso a sostener, a este respecto, que las películas de las que venimos hablando en estas entradas, y tantas otras de la obra posterior del realizador, son ahora textos antropológicos tan necesarios y urgentes como en su tiempo, pues las lecturas incompletas y torcidas que se les dirige desde una mirada posmoderna evidencia idéntica enfermedad a aquella que en su concepción aspiraban a combatir: el individualismo y los totalitarismos.

Lo que queremos decir es que leer racismo o machismo en Ford es sintomático de una mirada enferma en la atención –entendido aquí el término en su acepción weiliana (Weil, 2024)– y llevada por la voracidad y el atracón, cuando no por el consumismo que denuncia Han y al que nos referimos al comienzo de este escrito; por la deglución, antes que por la contemplación.

Volviendo a Ford, creemos que la familia, en toda la amplitud y complejidad que el director le otorga, es el rasgo en particular al que se debe prestar especial atención. Precisamente porque, como acabamos de sugerir, comprender la familia en Ford demanda, a su vez, y nos lleva indefectiblemente, a hacer otro tanto con el resto de los rasgos y sus elementos consortes y con las derivadas, en última instancia, de aquella: el matrimonio, la maternidad y el ejército (más concretamente, las relaciones castrenses de camaradería y magisterio) como estructuras relacionales familiares.

Sólo cuando hemos asumido el lenguaje propio de este rasgo y sus derivadas, podemos acceder a la comprensión del segundo gran rasgo del personalismo fordiano en su plenitud dimensional antropológica, así como la concreción más reconocible del rasgo: nos referimos al particular retrato fordiano de la justicia, que apunta a la visualización del oprimido mediante su rehabilitación redentora en los esquemas de la participación en sus dos niveles, el del “yo-tú” y el del “nosotros” y a su concreción accional, el sacrificio articulado como renuncia y gloria en la derrota cuyo germen radica en la llamada a la acción del marginado pensador.

Todo ello alumbrado y regado por un tercer rasgo crucial, como es la fe cristiana. Una fe simple y a menudo emocional, alejada de dogmas, que en no pocas ocasiones comparece explícitamente y en el contexto de una crítica de los modelos que, en la rigidez formal de su institucionalización, desatienden precisamente al fiel de a pie y al descarriado; y que, otras veces, y estas son las más importantes, encarna en la acción agraciada de esos personajes perdidos, excluidos, pecadores, alienados, aunque en pantalla no veamos cruces o iglesias, pues son ellos mismos la Cruz y el Templo.

Estas advertencias mínimas nos han de permitir, en lo que sigue, abordar lo que sin duda interesa más al lector, pues aterriza lo hasta aquí argumentado a una verdadera invitación a la acción y la participación. Y es que el mayor éxito al que aspira este texto es el de inspirar en el lector un visionado repetido y atento de los filmes aquí estudiados y propuestos que le permita elaborar su propio juicio.

6. Una nueva avenida filmográfica a la luz del personalismo fílmico

Como venimos anunciando, son incontables los intentos de sistematización de la extensa obra del realizador por parte de sus estudiosos. Si bien queremos aclarar que el personalismo fílmico renuncia a abrazar con orejeras ninguno de ellos por una sencilla razón: aun proviniendo la mayoría de ellos de estudiosos de autoridad como Sarris, Gallagher (2009), Eyman (2006) o McBride (2021), el criterio que emplean es biográfico, técnico o estético, de suerte que las agrupaciones y las fases propuestas, a pesar de ser rigurosas y útiles, no obedecer a criterios antropológicos.

Con otras palabras, nos sirven, pero no nos bastan. Lo que vamos a proponer aquí es un viaje distinto a aquel sugerido por los estudios de los mencionados autores, que lleva a acometer una aproximación clasificatoria de la obra de Ford de manera que sus filmes quedan alojados irremediablemente en la “caja” del aprendizaje en el medio silente, la “caja” del periodo de búsqueda, experimentación e introspección, la “caja” de su producción madura y la “caja” crepuscular o decadente. Eso lo han hecho ya antes y con sobrado éxito los estudiosos citados más arriba.

Lo que queremos ahora es sugerir algunas líneas de fuerza que permiten dibujar lo que creemos constituyen constelaciones personalistas fordianas; es decir, vamos a proponer enlaces entre películas cuya lectura desde nuestro método hace aflorar alguno de los rasgos personalistas esenciales a los que hemos hecho mención en el apartado anterior, de manera que cada línea hace la vez de avenida o arteria que hace circular un rasgo personalista fordiano.

En concreto, proponemos una organización estelar de los filmes silentes de Ford a partir de dos avenidas, líneas de fuerza o arterias principales que hemos anunciado en la sección anterior. O, si se nos permite extender la metáfora del último caso, sugerimos considerar una arteria (la “aorta” de la familia) y una vena (la “cava” del sacrificio), pues de alguna manera y como hemos dejado entrever con anterioridad la familia en Ford es origen y vehículo –grueso y de alta presión– de la identidad personalista, al tiempo que la aspiración al bien común como radical de la justicia encarna en la expresión elástica que devuelve a quien actúa a su principio –al reencuentro en el mandato del amor– mediante el sacrificio, en un proceso circulatorio de renuncia y gloria en la derrota, de llamada a la acción del marginado pensador.

Todo ello informado por una suerte de tercera avenida que incluye y riega las anteriores, casi a modo de muñeca rusa: eso a lo que Gallagher se refiere como el “misterio capital del cristianismo” (2002, p. 8). Y es que, como es pacífico entre los comentaristas (por todos, además del anterior, McBride y Willmington, 1996, p. 11) y el propio nieto del realizador, Dan, nos reconoció en una entrevista que hemos publicado en este sitio web[3], el cristianismo era central en la vida y en el cine de Ford; un cristianismo encarnado en una fe sencilla en Jesucristo que lo acompañó hasta sus últimos días y que informó su producción tanto de manera explícita como a través de las acciones amorosas entre familiares, amantes o compañeros, así como de las sacrificiales por parte de unos y otros: madres, cónyuges, amigos, religiosos, soldados.

Estos, los soldados, son tal vez los que menos explícitamente han comparecido en los primeros metrajes, lo cual responde a que en estos filmes Ford no ha comenzado todavía a retratar el ejército como tal, o como lo hará posteriormente, siendo su equivalente los colectivos de rancheros, ganaderos o cuatreros que vemos en no pocos de estos episodios, como en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) o The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918)–.

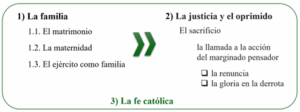

De acuerdo con lo anterior, haremos dos cosas: en primer lugar, ofreceremos al lector nuestra guía atravesada por los siguientes rasgos (figura 5), en la que incluiremos una selección propia que consideramos mínima y paradigmática; en segundo lugar, ofreceremos una filmografía de la etapa silente del realizador a la que acompañaremos la enumeración relativa a los rasgos anteriores, de suerte que estos funcionen a modo de “etiquetas” para la mejor orientación del lector y espectador.

Figura 5.

Elaboración propia

6. 1. La propuesta filmográfica silente del personalismo fílmico de John Ford

En relación con cada uno de los rasgos destacados más arriba, queremos en este subapartado poner a disposición una relación de películas, convencidos de que estos son los filmes del periodo silente que, respecto a cada elemento vertebral del personalismo fordiano, permiten hacerse cargo del lenguaje visual, desde el que cabe leer posteriormente otros filmes en los que aquellos son también abordados por el realizador.

1) La familia

Como expresamos en un apartado anterior, la familia constituye el rasgo central del personalismo fordiano. Se trata, sin embargo, de un rasgo amplio y complejo, pues adquiere diferentes derivadas que responden a la concepción relacional la institución que el cineasta hacía suya. En este sentido, resulta de ayuda conocer que Ford era un hombre familiar, pero que en su comprensión de la familia incluía relaciones de amistad como la que le uniera con compañeros como Harry Carey o con los miembros de su “Stock Company” o elenco de actores y trabajadores de confianza (John Wayne, Victor McLaglen, Francis Ford, Ronald Jack Pennick, Henry Fonda, James Stewart, Vera Miles, Mildred Natwick, Ward Bond, Thomas Mitchell, Mae Marsh, Will Rogers, John Carradine, Maureen O’Hara, Jane Darwell y tantos otros…).

Respecto al periodo silente, hemos podido ya comprobar cómo esta primera “Stock Company” venía conformada por actores como Harry Carey, Vester Pegg, Molly Malone, George O’Brien, Russell Simpson o J. Farrell MacDonald, así como por guionistas como George Lively. Al mismo tiempo que profesaba cuidados y fidelidad para con sus colaboradores, Ford podía mostrarse descuidado respecto a deberes conyugales y paternofiliales elementales, lo cual no le impidió disfrutar de un matrimonio longevo.

Con todo, lo que aquí interesa es que en las tramas relacionales que informan todos los filmes de Ford late, cuando no se apunta directamente, una cuestión familiar y su consecuente tratamiento fílmico. Y que la manera de trabajarlo del cineasta es a través de tres expresiones: el matrimonio, la maternidad (y, en ocasiones, la paternidad) y el análogo que representan las relaciones castrenses, que colaboran en el mensaje fordiano subrayando como propias de lo familiar las notas relacionales de la formación, la camaradería, la fidelidad y el compromiso.

1.1. El matrimonio

Hay en la producción de Ford una serie de filmes que abordan de manera central la unión conyugal desde diferentes contextos y perspectivas, si bien imprimiendo en todos ellos una óptica personalista. Se trata de filmes de madurez en los que el espectador puede hacerse cargo de la concepción fordiana del matrimonio en cuanto germen de la familia y, por extensión, de la relacionalidad en su proyectividad bidimensional: primero, en el plano del reconocimiento del otro y el compromiso en la consecución de un bien común y, segundo, en el nivel de la participación en la comunidad de los prójimos.

Los filmes en cuestión, que proponemos ver en el siguiente orden y desde la lectura coadyuvante de la filosofía de la acción personalista wojtyliana (sobre todo, desde Wojtyla, 2017 y 2021), son The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952), sobre la donatividad en la entrega amorosa; The Long Grey Line (Cuna de héroes, 1955), sobre el matrimonio en la entrega fecunda a la comunidad; She Wore a Yellow Ribbon (La legión invencible, 1949), sobre la pérdida del otro y la esperanza en la comunicación trascendente; The Wings of Eagles (Escrito bajo el Sol, 1957), sobre la dificultad y la renuncia en el matrimonio; y Rio Grande (Río Grande, 1950), sobre la reconciliación y la renovación.

Pues bien, aunque creemos hallar en estos filmes una carta fundamental sobre el matrimonio fordiano, no es menos cierto que, ya en los filmes que hemos trabajado, así como en los que restan por analizar en el periodo silente, es fácil encontrar el tratamiento de esta expresión de la relacionalidad familiar por parte de Ford. Así, la unión conyugal ha supuesto el final feliz de Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), By Indian Post (Por correo indio, 1919) o The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922), presumimos que lo será en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) y en Bucking Broadway, 1917), comparece a modo de horizonte de realización en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) y como renuncia en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923).

Asimismo, y apuntando hacia los filmes silentes de los que nos ocuparemos en sucesivas entradas, el matrimonio seguirá ocupando un lugar central en las tramas de The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924), 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), The Shamrock Handicap (La hoja de trébol, 1926) o Hangman’s House (Legado trágico, 1928). Lo que queremos poner ahora de relieve es que no se trata de un mero accidente o una preferencia de orden narratológico o temático, sino un elemento de la forma fílmica fordiana, de esa gramática que habilita una sintaxis de la imagen desde la que Ford significa una dimensión esencial de la relacionalidad humana.

Cuando Ford retrata al enamorado, al pretendiente, a los esposos, revela la acción participante de personas que se han encontrado en la entrega. Por eso la sensualidad será retratada en la mirada y en manos que acarician con delicadeza o que no saben dónde posarse; los amantes de Ford no son lascivos, pueden incluso resultar, la mayoría de las veces, tiernamente torpes en los juegos propios de la galantería.

La segunda de las expresiones del rasgo de la familia, que trae causa del anterior porque supone su consecuencia natural en la antropología fordiana, es la maternidad. Un rasgo que apunta directamente a uno de los cónyuges y que resulta crucial en Ford, como ha explicado magistralmente la profesora Lanuza Avello (2011).

1.2. La maternidad

Si en las anteriores películas Ford abordaba un retrato de la mujer como amante –con matices en cada caso–, merecen ser destacados una serie de filmes en los que el realizador encarna la centralidad estructural de la persona en madres o análogos de la maternidad en cuanto fenómenos protectores amorosos de la dignidad de los suyos.

Una vez más, invitamos al lector a ver las siguientes películas en el orden en el que aquí las listamos: How Green Was My Valley (¡Qué verde era mi valle!, 1941), el tratado personalista por antonomasia sobre la familia en Ford; The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940), sobre el sacrificio y la renuncia de la madre como aglutinante del germen de una sociedad. –un filme que, además, demanda la lectura de la obra homónima de Steinbeck–; Fours Sons (Cuatro hijos, 1928), sobre la espera entregada, la pérdida y la perseverancia en la fe y el sentido; Stagecoach (La diligencia, 1939), sobre la maternidad conceptual y simbólica que acontece a modo de encargo y revierte en una experiencia epifánica en quien la recibe; y Young Mr. Lincoln (El joven Lincoln, 1939), sobre la esperanza humilde y discreta en la maternidad doliente que inspira la acción de quien la reconoce como un bien –lectura que aconsejamos acompañar con los escritos de Gabriel Marcel–.

Como habrá podido comprobar el lector, en este caso incluimos entre los trabajos esenciales del realizador en torno a una expresión del rasgo una película del periodo silente. Concretamente, una sobre la que todavía no hemos tenido ocasión de detenernos, pues corresponde al último año que comprende la ventana temporal de esta investigación. Con todo, queremos subrayar el hecho de que este elemento expresivo de la gramática personalista familiar fordiana nos ha regalado ya su fundamento en obras que sí hemos podido analizar. La maternidad está presente, aunque en su homólogo, en el Sr. Sims de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), ese anciano presumiblemente viudo que mantiene unida a la familia en torno al hogar, el trabajo y la mesa, o en el Sr. Clayton de Buckins Broadway (A galope por Broadway, 1917), otro viudo también a cargo de una hija, si bien en este caso al frente de un rancho.

El espectador podría pensar que es una nota común a los filmes de este periodo el que la familia se halle presidida por un padre viudo. Sin embargo, es precisamente el último filme recuperado de Ford, The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), el que ofrece el primer gran retrato de la maternidad fordiana a través de la madre de Kaintuck Harry, esa anciana paciente, serena y humilde que, casi como una bienaventuranza encarnada, consuela al hijo y que, con su muerte, inspirará un despertar epifánico en él y un giro radical en su vida.

Seguiremos viendo madres fordianas en este periodo, como la Ellen McHugh de Mother Machree! (¡Madre mía!, 1928), pero a nuestro ver The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) nos ha ofrecido ya la forma fílmica de la maternidad fordiana; sabemos gracias a ella cómo engarza el elemento de la maternidad en el sistema de la relacionalidad personalista del realizador: a nivel del subsistema narrativo, es mostrada como contrapunto de la soberbia, la autosuficiencia y la ocultación, un retrato de la candidez y la entrega amorosa al hijo; en el nivel del subsistema estilístico, Ford la muestra sentada, en el interior de la casa, con la mirada perdida en el exterior en clara actitud de espera (figura 6)… pues será un rasgo estilístico típicamente fordiano el que las madres sean retratadas a la espera; mas, no en la espera pasiva de la que a nivel superficial cabría deducir una lectura machista, como a menudo a sucedido, sino en la enhiesta fortaleza de quien espera porque carga sobre sus hombros la el temor y la esperanza respecto a la suerte de un ser amado. De ahí que las madres de Ford sean tantas veces, desde una perspectiva formal, un signo de la gracia que salva al antihéroe.

Figura 6.

Nota: fotograma de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918).

Dicho esto, y aunque el elemento de la maternidad merece un desarrollo ajustado a cada uno de los filmes, como procuraremos hacer en lo sucesivo, resta aún practicar una aclaración en relación con una variante narrativa y estilística de la familia como rasgo propio de la forma fílmica personalista fordiana: el ejército.

1.3. El ejército como familia

Las categorías anteriores hacían referencia a elementos reconocibles como propios del campo semántico del término familia. En cambio, en la lectura de la obra de Ford es necesario que el espectador haga suyo que la concepción de la familia, en lo que se refiere a los lazos y las relaciones que la informan, se hace extensible a una realidad íntimamente biográfica, como es el ejército o, en sentido amplio, el ámbito castrense, que el realizador elabora a modo de locus analógico al familiar.

Es este un aspecto tremendamente conflictivo y delicado, pues es fácil caer en una interpretación simplista del mal considerado cine bélico de Ford. Lo que aquí queremos es invitar al lector a prestar atención a estos filmes no como películas sobre el ejército o como trabajos propagandísticos –es conocida la ambigüedad de Ford en sus fidelidades políticas y sería un error caer en una reproducción vacua de la discusión–, sino como tratados sobre la afectividad familiar que el realizador ubica temáticamente en el ámbito castrense por tratarse este de un aspecto de interés personal, pero en los que sitúa el centro estructural en las relaciones personales que se establecen entre soldados o entre los superiores y los hombres a su cargo.

En este caso proponemos un orden de visionado anti intuitivo, dejando para el final la conocida como “trilogía de la caballería” –Fort Apache (Fort Apache, 1948), She Wore a Yellow Ribbon (La legión invencible, 1949) y Rio Grande (Río Grande, 1950)– para comenzar por un análisis profundo de personajes como el teniente Rusty de They Were Expendable (No eran imprescindibles, 1945), el teniente Doug de Mister Roberts (Escala en Hawai, 1955), el contingente de soldados perdidos en el desierto en The Lost Patrol (La patrulla perdida, 1934) o el grupo de amigos que viajan con Olsen en el carguero de The Long Voyage Home (Hombres intrépidos, 1940).

Con todo, y volviendo la vista sobre los filmes de la etapa que ahora nos ocupa, es oportuno aclarar que este rasgo expresivo adquiere matices temáticos en los filmes de la etapa que nos ocupa, pues su análogo residirá en las pequeñas comunidades y los gremios que Ford retrata en sus primeros filmes: la comunidad de colonos que asisten a los Sims ante el asedio de los ganaderos en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) –en una escena muy similar a la que veremos más tarde, en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), si bien en este caso será la comunidad de feligreses la que se verá atrincherada en la iglesia–; las cuadrillas de vaqueros: la que lidera Cheyenne Harry en el fuerte de Wyoming y que asistirá a su compañero para provocar una estampida inaudita por las calles de la ciudad y una pelea dantesca en el hotel de Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), y la cuadrilla de la que forma parte Jode en By Indian Post (Por correo indio, 1922); el tándem que forman Cheyenne y Cimarron Bill en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), que pasa del enfrentamiento a la hermandad hasta el extremo de que el segundo termina ejerciendo de testigo y/o padrino en la boda del primero. En suma, invitamos al lector y espectador a ver en estas formas comunitarias un germen de la expresión castrense del rasgo formal y estilístico relativo a la familia.

Llegado este punto creemos que el lector habrá hecho suyo el lenguaje fordiano acerca de la familia en toda su complejidad, lo que le permitirá ubicar casi en cualquier producción del director el núcleo de las relaciones en torno a las cuales construye sus filmes. Con estas alforjas, puede ya aventurar en el visionado de filmes cardinales en la lectura de un segundo rasgo que puede solo ser abordado desde el primero. Nos referimos ahora a la preocupación de Ford por el desvalido, el excluido, el descastado, desde una concepción de la justicia que le lleva a plantear el tema del sacrificio en las formas de la renuncia y la gloria en la derrota.

2) La justicia y el oprimido

Si el rasgo anterior recogía la relacionalidad fordiana en su dimensión interpersonal, esa en la que se fundan los amores y en la que acontece el reconocimiento del otro como prójimo y la entrega donativa, es natural que el rasgo subsiguiente haga referencia a la dimensión social o del nosotros, en la que las relaciones anteriores deben realizarse a un nivel de perfección relacional si no se quiere caer en fenómenos de alienación –ya sea, siguiendo a Wojtyla (2017), por evasión o por conformismo–. Por eso en la forma fílmica fordiana es factor común la continuidad entre la expresión del rasgo anterior y la comparecencia de un segundo que hace referencia a la preocupación del realizador por la justicia y su interés por contemplar su problemática desde la mirada misericordiosa al oprimido.

De ahí que este segundo rasgo se concrete en lo que Sanmartín Esplugues y Peris-Cancio (2020, pp. 182-183) identificaban como la lógica de la entrega y el sacrificio. Mas no uno al servicio de lecturas que se agoten en un nivel iconográfico, maleable en función de intereses extraños al espíritu de la forma fílmica fordiana, sino uno que ha de leerse a la luz del rasgo primero para poder ser comprendido en su merecida plenitud como llamada a la acción del marginado pensador que adquiere la forma de una renuncia personal y de la gloria en la derrota.

Los héroes fordianos disfrutan de un sentido de la justicia que se revela ante las formas del positivismo, la apariencia y la ortodoxia moral para hacer eso que a todo jurista le enseñan –o deben hacerlo– tan pronto como hace entrada en la facultad de derecho, a saber, que las instituciones y los conflictos se han de contemplar desde la perspectiva del más débil; y que, en contra de lo que pudiera parecer y de lo que es práctica habitual en los tiempos que corren, es responsabilidad de quien se halla asistido por la razón en un asunto alcanzar un acuerdo con quien no disfruta dicha posición.

En este sentido, es esencial prestar atención a los jueces, abogados, médicos o justicieros fordianos, pues late en ellos una sabiduría misericordiosa netamente personalista; por eso su derrota es solo aparente y no amarga al espectador capaz de leer que, más allá de los efectos observables, sus acciones son en sí mismas victorias porque logran revelar su persona de manera auténtica, es decir, fiel a sus amores.

Los filmes que siguen recogen una muestra representativa mínima que organizamos en dos categorías, (i) los garantes de la ley y (ii) los “fuera” de la ley. A la primera pertenecerían los filmes Young Mr. Lincoln (El joven Lincoln, 1939), Judge Priest (El juez Priest, 1934), The Sun Shines Bright (El sol siempre brilla en Kentucky, 1953), Sergeant Rutledge (El sargento negro, 1960) y The Last Hurray (El último hurra, 1958), siendo merecedores de una subsección temática Doctor Bull (Doctor Bull, 1933) y 7 Women (Siete mujeres, 1966).

De la segunda categoría creemos que son representativos los filmes The Searchers (Centauros del desierto, 1956), Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), My Darling Clementine (Pasión de los fuertes, 1946), 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948) y The Informer (El delator, 1935). Además, consideramos que The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962) habita ambas orillas.

Aunque hemos incluido en la selección anterior dos filmes de la etapa silente, queremos aclarar que esta lista es una propuesta viva y se refiere únicamente a una guía que aspira a recoger aquellos trabajos en los que el rasgo comparece en su culmen expresivo; si bien, y esto es lo importante, el rasgo en cuestión es observable en todas y cada una de las películas de la etapa silente de John Ford, siendo tal vez los ejemplos más destacables, de entre los filmes que hemos analizado ya, los que ofrecen los Sims en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Kaintuck y su madre en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), Bates en The Last Outlaw (El último forajido, 1919), los Bim y Bill, vagabundo y huérfano, en Just Pals (Buenos amigos, 1920) o el lisiado Hammond de The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922).

Llegado este punto, sobre el que volveremos con ocasión de las entradas posteriores con el fin de concretarlo en los filmes restantes de la etapa silente, merece especial mención un subtema fordiano que ha dado lugar a ríos de tinta y que ha acogido no pocas acusaciones de un eventual racismo en el cine de Ford, quien acostumbraba a incluir en sus trabajos el retrato de minorías raciales desde un humor crítico malinterpretado como irrespetuoso.

Es el caso de los afroamericanos que a menudo interpretaba Stepin Fetchit y que caricaturizaban a los sirvientes de los adinerados sureños, el de los “ho-bo”s que vemos retratados en películas como The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940) o Tobacco Road (La ruta del tabaco, 1941) y, tal vez el colectivo más señalado, el de los nativos americanos, debido a que Ford los hace comparecer en el lado oscuro de la trama en tantos westerns, entre los que cabe destacar The Searchers (Centauros del desierto, 1956), Wagon Master (Caravana de paz, 1950) o Cheyenne Autumn (El gran combate, 1964).

En las películas que hemos analizado en entradas anteriores comparecen algunos de estos colectivos, si bien en sus paralelos histórico-geográficos: hay un antecedente de los sirvientes y músicos afroamericanos en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) o en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), si bien en el caso de los “ho-bo”s lo que el primer Ford retrata es un fenómeno social anterior, pues no podemos perder de vista que nos hallamos aún en el final de los años ‘10 y la década de los ’20. En este sentido, las minorías sociales que Ford retrata en su cine silente, a veces desde el humor, otras desde la crítica manifiesta, apuntan directamente “hacia arriba”, a los estamentos políticos y mercantiles que ejercían un poder coercitivo alienante respecto a las clases obreras de origen extranjero, a menudo empujadas a una “mala vida”.

Lo hemos visto en cada uno de los filmes analizados en entradas anteriores, en los que las cuadrillas de vaqueros y los colonos son retratados como nobles analfabetos oprimidos, y lo veremos en The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924), un tratado de ecumenismo personalista fordiano (figura 7), o en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926). En todo caso, es crucial tener presente que las acusaciones a Ford respecto al retrato de estas minorías responden a la lógica de interpretaciones en un nivel iconográfico –siguiendo una vez más la terminología empleada por Panofsky (1971)– parcial, extemporáneo y polarizado políticamente.

Cualquiera que preste atención al trasfondo social que informa los entramados relacionales en los filmes de Ford percibe que el realizador fue más crítico con la nobleza aristocrática, los altos dirigentes políticos, los altos cargos del ejército estadounidense o, incluso, con una minoría a la que el realizador “atiza” desde un humor a la altura de pocos: los inmigrantes irlandeses.

Ese es, con seguridad, el colectivo racial tratado con más dureza por parte de un hijo de inmigrantes como Ford, cuyo magisterio personalista siempre pasó por una habilidad única para retratar sin juzgar a personajes complejos, capaces de lo mejor y de lo peor… justamente el tipo de persona a la que los Evangelios cuentan que llamaba Jesucristo. De hecho, es precisamente el tercer rasgo que proponemos el que, tan pronto como descendemos a la particularidad de cada filme, ofrece una explicación catártica.

Figura 7.

Nota: fotograma de The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924)

3) Una fe católica ecuménica

Como hemos anticipado, este rasgo es en realidad uno que impregna los anteriores a través de la acción de los personajes, de manera que no debe el lector dejarse llevar por la mera comparecencia en pantalla de elementos explícitamente religiosos, pues bien pudiera ocurrir que no desempeñaran el papel de rasgo antropológico en una lectura personalista.

De hecho, y aunque en el apartado siguiente destacaremos aquellas películas en las que cabe advertir referencias religiosas explícitas –habitualmente templos que acogen un servicio, crucifijos, bodas, funerales y la figura de sacerdotes y pastores–, creemos que los filmes que mejor recogen el catolicismo ecuménico fordiano como elemento de la forma fílmica a la que nos venimos refiriendo son los que siguen –véanse, una vez más, en el orden aquí propuesto–: Stagecoach (La diligencia, 1939), prestando especial atención al personaje “mariano” de Dallas; 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948), obra con un mensaje explícitamente cristiano en la que sugerimos la lectura del relato homónimo de P.B. Kyne; 7 Women (Siete mujeres, 1966), obra merecedora de una lectura en clave cristológica que subyace a la crítica explícita del fariseísmo, la ortodoxia y el falso cristianismo; The Informer (El delator, 1935), un filme sobre la culpa y el perdón en la que Ford supera con creces la novela homónima de O’Flaherty; The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952), poniendo atención en las escenas de la iglesia y el agua bendita, el cementerio gaélico y, sobre todo, las figuras del reverendo Playfair y el padre Lonergan, encarnación de un mensaje ecuménico sin precedente; o, siguiendo en la línea del ecumenismo, especial atención merecen la celebración navideña y la oración de encuentro de la pequeña Lelani en Donovan’s Reef (La taberna del irlandés, 1963).

En lo que se refiere a los filmes correspondientes a la etapa silente, hallamos elementos formalmente representativos de la religiosidad fordiana en no pocos casos: en la escena en la que Cheyenne Harry “se transforma” al acudir al entierro del hijo de los Sims en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), una secuencia clave que Ford trata desde una combinación de planos y un encuadre al que nos referimos ya en nuestra primera entrada; en la escena en la que Helen Clayton acaricia el corazón tallado en madera que le regalada Cheyenne, ante el espejo en el hotel neoyorkino, en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917); en la escena en la que la madre de Kaintuck consuela a su hijo, arrodillado ante ella y echado sobre su regazo, o en la que este se arrastra en el albero a las puertas del juzgado ante la mofa del pueblo, en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918); en la escena en la que Cheyenne le regala a Jess un cachorro a las puertas de su casa, en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918); o en la escena final de Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), en la que los amantes comparecen ante el pozo en su despedida.

Serían muchos otros los ejemplos, lo que ahora nos interesa es únicamente –y no es poco– advertir al lector y espectador de que no ha de buscar este rasgo en la explicitud del objeto de significado religioso, sino que el catolicismo ecuménico fordiano es uno netamente encarnado que, en la forma fílmica, halla expresión visual en esos hombres y mujeres agrietados que dejan pasar la luz.

Concluido este repaso esencial, ponemos a disposición del lector, a modo de síntesis en relación con los filmes ya estudiados, así como de preámbulo de los que nos resta abordar en sucesivas entradas, un etiquetado de los rasgos propios de la forma fílmica personalista fordiana en los filmes silentes del realizador.

6.2. Filmografía silente pautada de acuerdo con los rasgos propios de la forma fílmica personalista fordiana

A modo de recapitulación y conclusión, una vez ofrecida una selección de películas que ha de servir a modo de guía introductoria para el estudio del personalismo fílmico de John Ford, queremos dar por concluida esta entrada compartiendo un listado de la filmografía silente disponible del realizador, pautada de acuerdo con los rasgos señalados con anterioridad. Con ello pretendemos conceder al lector y espectador un segundo nivel de profundización, casi a modo de muro de Jericó, para que él mismo pueda ir avanzando en su “cerco” a la primera etapa de la obra fordiana.

Película: Rasgo personalista:

1917

Straight Shooting (A prueba de balas) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

Bucking Broadway (A galope por Broadway) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1918

The Scarlet Drop (La gota escarlata) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

Hell Bent (El barranco del diablo) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1919

The Last Outlaw (El último forajido) 1.1. / 1.2. / 2

By Indian Post (Por correo indio) 1.1. / 1.2. / 2

1920

Just Pals (Buenos amigos) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1922

The Village Blacksmith (El herrero del pueblo) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1923

Cameo Kirby (Sota, caballo y rey) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1924

The Iron Horse (El caballo de hierro) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1925

Lightnin’ (Don Pancho) 1.1. / 1.2. / 2

Kentucky Pride (Sangre de pista) 1.1. / 2

1926

The Shamrock Handicap (La hoja de trébol) 1.1. / 1.2. / 2

3 Bad Men (Tres hombres malos) 1.1. / 1.2. / 2 / 3

1928

Mother Machree (¡Madre mía!) 1.2. / 2 / 3

Four Sons (Cuatro hijos) 1.2. / 2 / 3

Hangman’s House (Legado trágico) 1 / 2

Riley the Cop (Policías sin esposas) 1 / 2

7. Referencias

Bordwell, D. y Thompson, D. (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Madrid: Paidós.

Carreño Aguado, J. (2022). Centauros del desierto: apuntes para una lectura desde el Personalismo Integral. Quién. Revista de filosofía personalista, 16, 87-114.

- (2023). Fundamentos personalistas en el cine ‘mudo’ de John Ford: reflexiones desde Straight Shooting (1917), Just Pals (1920), The Iron Horse (1924), 3 Bad Men (1926), Hangman’s House (1928) y Four Sons (1928)”. AYLLU-SIAF, 5 (2), 73-111.

- (2024). Una ‘caja de personas’: La Diligencia (1939) como Carta del Personalismo Fordiano. El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (Esteve Martín, A., coord.). Madrid: Dykinson, 163-194.

- (2025a). “La relacionalidad en el cine de John Ford: una mirada a El hombre tranquilo (The Quiet Man, 1952), con referencias a Tú y yo (Love Affair, 1939), de Leo McCarey”. En La relacionalidad en el cine a propósito de Ich und du (Yo y tú), de Martin Buber, coordinado por Alfredo Esteve Martín, 93-136. Madrid: Dykinson.

- (2025b). El personalismo fílmico de John Ford: una antropología de la relacionalidad. Valencia: Tirant Humanidades.

Eyman, S. (2006). John Ford. Print the Legend. Madrid: T&B Editores.

Gallagher, T. (2009). John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Akal.

Lanuza Avello, A. (2011). El hombre intranquilo. Mujer y maternidad en el cine clásico americano. Madrid: Ediciones Encuentro.

McBride, J. (2021). Tras la pista de John Ford. Madrid: Cult Books.

- y Wilmington, M. (1996). John Ford. Madrid: Ediciones JC.

Rodríguez Serrano, A. (2025). “Líneas maestras del pensamiento de Simone Weil en la forma fílmica”, conferencia pronunciada el 23 de octubre de 2025 en el marco del VII Congreso Internacional de Filosofía y Cine: La mirada trascendente en Ozu, Bresson, Dreyer, Wenders y el nuevo cine español, en diálogo con A la espera de Dios y La persona y lo sagrado, de Simone Weil. Inédito.

Sanmartín Esplugues, J. y Peris-Cancio, J-A. (2020). Personalismo integral y personalismo fílmico: una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista, 12, 177-198.

Weil, S. (2024). A la espera de Dios. Madrid: Trotta.

Wojtyla, K. (2017). Persona y acción. Madrid: Palabra.

NOTAS

[1] A los que habría que añadir el de Just Pals (Buenos amigos, 1920), que hemos obviado en estas entradas debido a que nos hemos ocupado del filme en cuestión en profundidad en el capítulo 4 de nuestro libro, El personalismo fílmico de John Ford: una antropología de la relacionalidad (2025).

[2] Lo hizo el jueves 23, en la sesión matinal de la jornada de apertura del congreso, en el marco de su ponencia titulada “Líneas maestras del pensamiento de Simone Weil en la forma fílmica”.

[3] Entrevista completa disponible en: https://proyectoscio.ucv.es/articulos-filosoficos/articulos_fondo/a-spicy-ad-lib-una-entrevista-a-dan-ford/.

About the author

Licenciado en Derecho y en Humanidades, y graduado en Educación Primaria y en Filosofía; Máster en Neuropsicología y Educación; Doctor en Derecho, y en Filosofía y Cine con una tesis sobre el personalismo fílmico de John Ford (bajo la dirección del Prof. Dr. José Alfredo Peris-Cancio). Profesor de la UCV en las facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y Teología, así como en el Study Abroad Program.