Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923):

renuncia y redención en un western del Mississippi[1]

1. Prolegómenos: por fin, John Ford, si bien uno parcialmente recordado

En nuestra anterior entrada compartimos una reflexión en torno a los fragmentos conservados de los filmes The Last Outlaw (El último forajido, 1919), By Indian Post (Por correo indio, 1919) y The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922). Ya entonces advertimos, en la introducción de nuestro escrito, que dedicaríamos la presente al estudio de Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), ese “western del Mississippi” conocido por tratarse del primer trabajo en el que nuestro realizador firma en los créditos como John Ford. Precisamente esta anécdota es una de las cuestiones previas en las que queremos incidir a título introductorio y con la intención de situar al lector de cara a su propio texto fílmico[2] en torno y a partir de la experiencia de buen encuentro con la película que nos emplaza.

Y es que el aficionado a Ford advertirá, tan pronto como acuda a los trabajos de los principales comentaristas de la obra del director de Maine, que, si bien es habitual hallar la mención de Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), no lo es menos encontrar que la referencia al filme se agota en la anécdota anunciada más arriba. Lo cual, a nuestro ver, presenta un riesgo no menor al que con este escrito queremos comenzar a poner remedio.

Nos referimos al hecho de terminar omitiendo el análisis del filme, de prescindir de actualizar su visionado. Algo que ocurre de manera casi generalizada con los trabajos del periodo silente del realizador, pero sobre todo con los relativos a los primeros años de esta etapa –esos que van desde 1917 hasta la concepción de The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924), esa obra descomunal e insoslayable en la que nos detendremos con ocasión de nuestra próxima entrada–. En este sentido, basta volver a los trabajos de Gallagher (2009, p. 50), Eyman (2006), McBride (2021) o Sarris (1975, pp. 25-26), entre otros, para advertir las escuetas referencias dedicadas a Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923). Así, por ejemplo, según McBride,

la película fue una señal de advertencia sobre las aspiraciones aburguesadas de un Ford que se mostró bastante confundido durante este periodo tan desigual de su carrera (2021, p. 170).

Para Eyman, se trata de un filme del que solo cabe salvar una fotografía “sugerente”, por lo demás “dirigida con piloto automático” (2006, p. 72). Y, como consecuencia de lo anterior, otro tanto cabe hallar en nuestra literatura, como atestigua la visita a los comentarios de Urkijo (2010, p. 182), Casas (1989, pp. 37-38)[2] o Iglesias (2023), entre otros. Este último añade, a la anécdota de que sea el primer filme que Ford firma como John, el hecho de que constituya

la primera producción con un presupuesto de serie A de la que se hizo cargo como director (p. 19).

Lo cual no es, en efecto, una cuestión menor si tenemos en cuenta que escenas como la relativa a la carrera fluvial requirieron una importante inversión económica.

La circunstancia anterior, que elevamos a título de mera advertencia, puede fácilmente traer causa de la dificultad que entraña el visionado y análisis de Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), habida cuenta que la copia conservada del filme es de muy escasa calidad visual –Eyman apunta directamente que “está hecha añicos” (2006, p. 72)– y se conserva únicamente en su versión en portugués, siendo especialmente complejo el descifrado de unos subtítulos borrosos. Más aún teniendo en cuenta que la película, por exigencias de la trama, incluye una cantidad inhabitual de intertítulos extensos y explicativos; en concreto, ciento dos intertítulos y tres planos de detalle de cartas explicativas redactadas por los personajes en un total de siete rollos de metraje. Lo cual equivale a una media de 1,5 intertítulos por minuto, es decir, a un intertítulo cada cuarenta segundos, aproximadamente[3].

Los dos obstáculos anteriores (el “etiquetado” del filme como el primero en el que John Ford firma como tal y la dificultad que entraña el acceso al material objeto de estudio) constituyen, a nuestro ver, una oportunidad única para volver sobre una obra en la que, como comprobaremos, cabe hallar no pocos ejemplos del particular lenguaje visual fordiano, de sus inquietudes y de la perspectiva personalista que adopta el realizador en el tratamiento del trasfondo antropológico de sus tramas.

Esquemáticamente y a partir de un primer visionado es fácilmente observable que Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) recoge al menos cuatro elementos fordianos ya presentes en filmes anteriores, pero sobre los que el cineasta volverá una y otra vez a lo largo de su obra hasta el punto de que se antojan identitarios:

En primer lugar, es de destacar que el protagonista del filme que ahora nos ocupa es, como tantas veces en el cine de Ford, un outlaw; o, como hemos preferido denominarlo en nuestros análisis desde el personalismo integral, y con base en terminología wojtyliana, un ciudadano alienado por algún motivo; es decir, una persona desubicada socialmente, herida en la dimensión social de su relacionalidad, porque no ha fundado sus relaciones en la dimensión yo-tú en la participación que permite ver al otro como prójimo. En este caso, Ford ofrece en Kirby un antecedente del Hatfield de Stagecoach (La diligencia, 1939): es un tahúr, si bien uno que no se desenvuelve en los bares del oeste, sino en los cruceros fluviales del Mississippi.

He aquí el segundo elemento que permite a vuelapluma reconocer una película firmada por el huraño genial de Cape Elizabeth: una localización geográfica significativa que permite, acudiendo a la nomenclatura propuesta por Panofsky (1980), situar el nivel de lectura iconográfico, si bien para trazar desde él avenidas de doble sentido hacia los niveles pre-iconográfico e iconológico[4].

Con otras palabras, será característico de Ford el hecho de elaborar el entorno como elemento activo en la comprensión del conflicto relacional que acoge, de suerte que ni Monument Valley sea solo un desierto, aunque lo sea, ni el bosque irlandés sea solo un bosque, aunque lo sea. También en este caso, el Mississippi es, como veremos, un río en toda la hondura de su significado físico (plano pre-iconográfico), pero además es en concreto el Mississippi, y lo es en un momento histórico concreto; es decir, es el wi-fi y el Wall Street de la época, un canal de intercambio informativo y económico (plano iconográfico). Además, el río es también alegoría y trasunto espiritual de los personajes (iconológico). Todo esto hace Ford en la construcción del entorno: una poética de la relacionalidad fecunda que propone al autor una experiencia antropológica integral.

En tercer lugar, una vez más nos hallamos ante un relato fundado en un conflicto familiar. En este caso, el fallecimiento del padre de la mujer amada, que pertenece a una familia de clase alta –un empresario que viaja a Nueva Orleans para vender la cosecha de su plantación de azúcar– desencadena una trama casi policial basada en el malentendido, como es habitual en Ford –no solo en él, sino en no pocos de los filmes de la etapa silente, como atestiguan los dramas de Chaplin–. Esto volverá a pasar poco después, sin ir más lejos y por apuntar un esquema próximo, en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926).

Por último, si bien este elemento se halla directamente relacionado con el anterior, es una nota característica de la narrativa fordiana que el héroe, aun hallándose envuelto inocentemente en un entuerto, deba expiar su mala praxis y limpiar su nombre si aspira a un amor auténtico; es decir, a una relacionalidad fundada en el encuentro donativo, en la entrega y el sacrificio por la otra persona.

En este caso, a pesar de su mejor intención, el héroe se ve envuelto en una injusta inculpación. Y tendrá que lavar su nombre antes de poder declarar sus intenciones a su amada, algo que había constituido el cierre de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), al menos sobre el guion, y que seguiremos viendo en el cine crepuscular del director a través, entre otros, de personajes paradigmáticos como el de Wyatt Earp de My Darling Clementine (Pasión de los fuertes, 1943), el del Ethan Edwards de The Searchers (Centauros del desierto, 1956), el del Tom Doniphon de The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962) o el de la Dra. Cartwright de 7 Women (Siete mujeres, 1966).

Veamos, en las líneas que siguen y desde nuestro particular texto fílmico, cómo se articulan estos y otros elementos del personalismo fordiano en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), una película en la que tanto el título original como el adoptado en castellano (el mismo que en portugués) ofrecen pistas acerca de aspectos centrales de la trama, como son los camafeos que conceden a Kirby su apodo y las cartas de la baraja; a pesar de que las figuras en concreto a las que refiere la traducción hagan referencia a la baraja española y no sean, por tanto, las del juego favorito del protagonista: el póker.

Por no mencionar que el título original admite una mayor profundidad en la lectura, pues apunta, como también es típico en Ford, al objeto sobre el que recae una cierta maldición desde una óptica antropológica que apunta al análisis de la acción –como si del recurso literario del alma externa se tratase–.

2. El Mississippi, el otro “Oeste” de Ford

Un intertítulo inicial sitúa la acción en el río Mississippi,

Meca de los jugadores

en un tiempo en el que la arteria fluvial de la nación en ciernes era conocida no solo como autopista comercial y migratoria, sino también como una especie de “Avenida de la Suerte”. Al rótulo sigue un plano general en leve picado del río en el que los árboles y la frondosidad de sus copas enmarcan un encuadre altamente sugerente (figura 1): Tal vez alguien se asome desde las orillas salvajes a la caudalosa avenida en la que advertimos un único elemento, seguramente una embarcación, que comparece como un punto negro en contraste con el rielar del amanecer sobre unas aguas que llegan doradas a nuestros ojos; y/o tal vez simplemente Ford haya querido subrayar, desde un primer momento y como el realizador gusta y acostumbra, la importancia que revisten los escenarios dicotómicos representativos de una civilización en ciernes en la acogida de sus tramas relacionales.

Figura 1.

Un cierre de iris da lugar entonces a un nuevo intertítulo en el que leemos

Me voy muy lejos, muy lejos de ti,

al que sigue otro plano del río, si bien no es ya un picado distante e impersonal: aunque la vegetación sigue enmarcando la escena, en esta ocasión Ford nos sitúa en la orilla misma del río; presumiblemente el punto negro que advertíamos en el plano anterior es ahora un barco de vapor que protagoniza el plano y la secuencia en su avance y dos mujeres agitan sendos pañuelos en saludos de despedida (figura 2).

Figura 2.

Un nuevo intertítulo completa al anterior:

Me llevaré mi guitarra, en recuerdo de lo que perdí.

Y a este acompañan secuencias netamente fordianas, en las que desde la orilla y en una perspectiva casi bidimensional, con la profundidad de un lienzo, vemos al vapor cruzar el plano de derecha a izquierda y a las gentes despedir a quienes parten, ya sea agitando sus pañuelos blancos al aire, ya entonando cantos a la guitarra (figura 3). En pocos segundos, y a pesar de la sencillez de la composición, así como de la baja calidad de la versión disponible, ya en un filme tan temprano Ford logra elaborar una atmósfera cargada de melancolía, en la que el espectador casi puede reconstruir la poética ecoica que evoca el concierto de las tripas metálicas del barco, el movimiento de las aguas, el alborozo de las mujeres y alguna vieja canción popular propia del folklore del lugar.

Si quiere el espectador hacerse una idea de cómo sonarían las secuencias en cuestión, no tiene más que acudir a Steamboat Round the Bend (Barco a la deriva, 1935), filme en el que, algo más de una década después, Ford estructura las primeras secuencias desde planos muy similares. Y, si todavía desea el espectador una mayor ambientación, bastará con asistir a los primeros quince minutos de metraje de The Sun Shines Bright (El sol siempre brilla en Kentucky, 1953); quién sabe si eso que canta el músico al que vemos en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) no se parecerá a aquello otro que el vago sobrino de “Tío Plez” Woodford interpreta al banjo ante el juez Priest.

Figura 3.

En Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) el Mississippi constituye un elemento clave de la estructura antropológica de la relacionalidad, el entorno monumental cargado de connotaciones en diferentes niveles de lectura: físico-natural, sociológico y espiritual

En algo más de un minuto de metraje Ford se ha hecho ya reconocible en el planteamiento de su historia, una suerte de western del Mississippi. Como hará tantas veces a lo largo de su filmografía, un templo natural conocido por su simbolismo en el desarrollo de una civilización en construcción hace de tablero en el que el realizador sitúa un conflicto personal; conflicto en el que alguien parte, otro alguien lo despide y la tecnología industrial avanza inexorable abriendo brechas entre mundos.

En este sentido, aunque el director de Maine es conocido popularmente por que dicho templo adquiera la forma de Monument Valley, los avances industriales vengan significados por los trenes y los conflictos afecten a los diferentes agentes de la conquista del Oeste, es de justicia reconocer que el río Mississippi, en el que los barcos de vapor hacen de trenes y el discurrir inexorable de las se alza en homólogo de las sempiternas formaciones rocosas, no queda a la zaga en la inspiración fordiana. Basten los dos ejemplos fílmicos traídos a colación más arriba para advertir cómo Ford volverá a situar sus tramas en dicho emplazamiento en diferentes etapas de su producción.

Si bien Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) difiere de filmes posteriores como los aquí referenciados en que aquellos testimonian una preocupación jurídica y social que no recoge la pieza a la que dedicamos este escrito; la cual, además, adolece del característico humor fordiano, para agotarse en una trama policial con trasfondo amoroso a la que, con todo, Ford confiere su mirada personalista. Lo cual queda de manifiesto en el retrato del personaje central, Kirby, y en quienes habrán de colaborar con él en la progresiva comprensión de sus amores para que sea capaz de orientar su acción hacia la autodeterminación entregada.

3. El tahúr y el amigo, antihéroes fordianos

Los primeros retratos que Ford ofrece son los del Dante y el Virgilio de la obra, sus antihéroes, el outlaw y el amigo, motivos temáticos tícpicamente fordianos

Retratado el entorno, Ford nos presenta a los personajes centrales de la trama. Primero, al “héroe”, otro fuerza de la ley o, en palabras de Eyman y Duncan (2004, pp. 14-17), el motivo temático tantas veces trabajado por el realizador del marginado como hombre de acción. Lo hace mediante una secuencia altamente significativa en su composición, en la que lo primero que vemos no es el rostro del personaje, sino que Ford ofrece un plano de detalle que nos muestra unas ágiles manos en el ejercicio de barajar unas cartas de poker, y solo después comparece la cara; y es que, como veremos, lo que define a Kirby, aquello que le confiere esta inicial identidad alienada, es una habilidad en el juego escamente virtuosa desde la mirada antropológica fordiana, como de hecho confirma la flagrante desconfianza que inspira el rostro del tahúr (figura 4).

Figura 4.

Tal y como Ford lo presenta, Kirby no es ningún ludópata; peor aún, es el astuto oportunista que obtiene lucro del vicio que aqueja a otros. Tal vez por ello el realizador le ofrece la compañía de un amigo que actúa a modo de medidor de conciencia, aunque también él sea un jugador

Será –una vez más– un extenso intertítulo el que nos diga algo más sobre Kirby:

apodado ‘Camafeo’, galante y audaz, era el jugador de cartas más extraordinario a bordo de los barcos de quienes coqueteaban con la fortuna.

Seguidamente, Ford nos presenta al coronel Moreau, “jugador también y renegado social y un amigo incondicional de Kirby”. Un personaje que actuará a lo largo de la película como una suerte de conciencia del propio Kirby, aunque también él sea un jugador y un renegado; algo propio de Ford, a quien hemos visto ya estructurar de manera similar las relaciones protagónicas, sin ir más lejos, en Just Pals (Buenos amigos, 1920), donde también son dos vencidos y alienados, un vago y un huérfano vagabundo, los personajes rectores de la trama. Como apunta la profesora Gutiérrez Delgado, es importante tener presente que la propia manera en la que Ford crea la estructura protagónica en sus obras es ya una declaración de intenciones acerca de la centralidad de las relaciones en sus historias. Y es que

junto al protagonista, es habitual que Ford presente a un compañero que contrasta con él, mostrándose a través de una mente limitada, de una vida viciada o corrompida por la desgracia, la suerte, el estigma social o racial. El personaje fracasado de Ford no responde siempre a la figura del “desvalido” y, por ello, no es el sujeto de la misión heroica. Sin embargo, sí despierta la ternura en los protagonistas de voluntad heroica. Estos últimos pelean contra sus pasiones y reconducen constantemente su conciencia para ser justos, pese a las dificultades que encuentran en su camino. (2024, p. 128).

Lo poco que conocemos acerca del origen de Kirby nos es dado a través de su nombre y de un relato que recogen una situación de alienación en un sentido wojtyliano: el tahúr no es solo un jugador, es también alguien que sufre un desorden en sus amores y que, por tanto, encomienda su vida antes al azar que al sentido

En el salón del barco, un hombre pregunta a otro acerca del origen del apodo de Kirby y el relato del interlocutor, que sirve a Ford para introducir un breve flashback, nos pone en antecedentes: algunos años atrás, en una taberna de Nueva Orleans, el jugador habría estado a punto de morir en una trifulca en la que con mucha suerte se libró de la daga de su adversario, que fue a clavarse en un camafeo que portaba el galán (figura 5). Desde entonces, ha sido el hijo predilecto de la Fortuna, siempre lleva camafeos de todas las clases (intertítulo).

Figura 5.

He aquí la explicación del apodo del protagonista, así como del título del filme, que no hace referencia a la aparición breve y estelar de un personaje conocido, como pudiera pensar en un primer momento el espectador español, sino que apunta a un objeto que es signo de la herida relacional de Kirby, como explicita el plano de detalle que muestra, en el suelo, el camafeo atravesado por la daga. Este es Kirby, más allá de su profesión: un adonis que cuenta trofeos por conquistas amorosas. Si bien podemos intuir ya a estas alturas del filme, y a tenor de los subtítulos iniciales –esos en los que abandonaba un lugar para embarcarse, junto con su guitarra, tras haber perdido algo–, que tal vez esa vida sea la que se ha visto obligado a llevar por despecho y ante la imposibilidad de tener algo más, un amor verdadero.

En cualquier caso, en el cine de Ford es habitual que el azar dicte la deriva de personajes dados a una mala vida o sencillamente apartados de los usos y costumbres socialmente aceptados. En este caso, Ford no duda en presentar a Kirby desde sus vicios: es un timador, mujeriego, bebedor y justiciero. Si bien lo hace contemplando delicadamente un matiz no menor desde una lectura antropológica personalista que apunta a la misericordia: es también una víctima que merece la oportunidad de la redención. En este sentido, tanto Kirby como los innumerables héroes fordianos parecen actualizar la conocida máxima del escritor y guionista vietnamita Yvan Audouard: bienaventurados los fracturados, porque ellos dejan pasar la luz. Ese es, casi siempre, el punto de partida en las películas de Ford: el retrato de una herida relacional que ha permitir el paso de una luz habilitante del reencuentro.

Esa luz es, a menudo, un amigo. Pero también un amor de aspiración conyugal que presenta en sus inicios un escoyo a causa de las diferencias sociales que aquejan a los amantes. Lo cual permite a Ford dar entrada a otro elemento esencial tanto de sus tramas como de su preocupación personalista: la familia.

4. Los Randall: la amada, el pretendiente, el hermano y un pasado oscuro

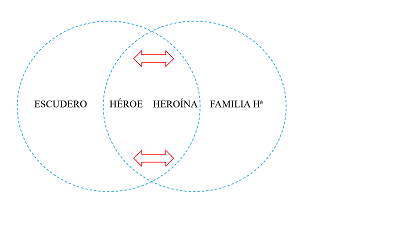

En el planteamiento del conflicto relacional, Ford acostumbra a presentarnos primero al héroe y su Sancho Panza para después retratar otro amor, encarnado en la mujer, incardinado a su vez en un conflicto familiar, de suerte que el complejo total adquiere la forma de dos círculos secantes que irán oscilando entre la separación y el solapamiento

Será una constante en la filmografía de Ford la de presentar la posibilidad de que el Forajido y la Nueva Mujer –esa que es percibida en la plenitud de una dignidad que le era negada por los representantes de la sociedad instituida– funden una comunidad fronteriza ideal frente a los abusos totalitarios y el prejuicio. Lo habíamos visto ya en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) en la relación entre Cheyenne y Joan, y volveremos a verlo de forma paradigmática y en su máxima expresión en Stagecoach (La diligencia, 1939) a través de la unión entre Ringo Kid y Dallas. También en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) asistimos a una construcción similar.

Establecidas las presentaciones en relación con el personaje central, como en tantas ocasiones antes Ford va a presentarnos el otro lado de la “moneda relacional”, que recoge tres notas características:

- la irrupción en escena de una joven de la que el héroe se enamorará,

- la pertenencia de esta a una clase superior a la de aquel y

- la figura de un padre que trae consigo el germen de algún conflicto que terminará implicando al héroe.

Se trata de un esquema que hemos visto en todos los filmes del realizador que hemos analizado en entradas anteriores. En este sentido, ayuda a comprender la construcción fordiana de la dinámica de los complejos relacionales imaginarla como el movimiento sístole-diástole de dos círculos secantes: uno, el que recoge la relación del héroe con su escudero; y, otro, el que encarna en la relación de la heroína con su familia, de suerte que la relación héroe-heroína constituye una secante en constante ejercicio respiratorio dependiente de los encuentros –entiéndase el término en un sentido personalista–, a veces tendente a la separación y otras al solapamiento (figura 6).

Figura 6.

Un intertítulo nos prepara para la presentación del resto de personajes:

El barco ‘Relámpago’ zarpa cerca de las bastas y fértiles tierras de la familia Randall.

Ford nos muestra un plano perfectamente reconocible: frente a la verja de una casa, alguien (un personaje de clase alta) trata de cortejar a la mujer amada por el héroe del filme; se trata de una composición típicamente fordiana –la hemos visto ya, entre otros filmes de esta etapa, en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) o Just Pals (Buenos amigos, 1920)– en la que la vegetación sirve de encuadre y donde algún elemento arbóreo se inmiscuye en la lectura colaborando en un cierto sentido.

Así, en este caso, un árbol que se yergue en oblicuo tras los personajes, rompiendo con el equilibrio cuadriculado que ofrecen las vigas del pórtico de la casa y la valla; el árbol, vencido hacia la posición de la dama, parece advertir acerca de la desigualdad en la relación y nos invita a pensar en que una de las figuras se cierne amenazante sobre la otra, que recula (figura 7, arriba a la izquierda). La composición del plano posterior al siguiente intertítulo confirma esta lectura, al mostrar al pretendiente en un ademán sensual y tentador, casi maligno, que envuelve angustiosamente la figura de una joven retratada en una evidente apariencia virginal (figura 7, arriba a la derecha).

Figura 7.

Un nuevo intertítulo nos explica quiénes son: él es Anatole Veaudry, quien pretende el amor de Adele Randall,

hija del dueño de aquellas propiedades y la mujer más bella de la parroquia de Santa Rosa.

Ella no le corresponde, como leemos en los rostros de ambos en los primeros planos siguientes (figura 7, abajo, a izquierda y derecha). En este sentido, como ya ocurriera en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) o en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), en el complejo relacional que más arriba hemos explicado a través del esquema de los círculos secantes, se da la circunstancia de que el círculo que representa la relación de la heroína con su familia comprende no solo las figuras del padre, la madre o los hermanos, sino también la de las amistades de la familia, que incluye a socios y/o pretendientes.

Precisamente otro intertítulo anuncia al hermano de la joven, y amigo del pretendiente de esta, a través de su respectiva relación amorosa: se trata de Tom Randall, heredero del coronel, de quien se dice que “tiene mejor suerte que su amigo y conquista el corazón de Anna”. En este caso, los amantes no se nos muestran frente a la casa, sino que es el Mississippi lo que Ford emplea como fondo y entorno para acoger la conversación y el beso de la pareja, justamente para reforzar la idea de que es la naturaleza, y no el conflicto o el interés social, la que inspira el encuentro (figura 8).

Figura 8.

Nuevamente es un intertítulo el que hace de bisagra entre escenas. En este caso, nos lleva al interior de una mansión en la que se nos presenta al adinerado comerciante[5]:

El coronel John Randall, padre de Adele y de Tom, un caballero del viejo sur con las mismas cualidades e iguales gustos que caracterizan a los de esa región, se dirige a Nueva Orleans para vender su rica cosecha de azúcar.

El empresario se nos muestra acompañado de otro hombre a quien un nuevo intertítulo nos presenta como

Aaron Randall, primo del coronel, un amigo generoso… y leal enemigo.

Una presentación muy fordiana que destila el reconocible cinismo del realizador en relación con la naturaleza de las relaciones sociales en el ambiente cultural descrito, en el que las fronteras entre lo familiar y lo empresarial son, cuanto menos, difusas –cuando no inexistentes–, hasta el punto de que el cortejo y las relaciones conyugales constituyen apenas las fases de un negocio más. Seguidamente, Ford nos lleva al exterior de la casa para mostrarnos a un niño que avanza leyendo entre los árboles (figura 9). Un intertítulo se refiere a él como el General –curiosamente, un cargo superior al de coronel, que ostentan los grandes señores feudales del azúcar; quien sabe si porque el nombramiento obedece a la sabiduría que destila el portador–, que vive en un mundo de fantasía.

Figura 9.

La primera vez que Kirby y Adele comparten escena lo hacen en un entorno cargado de misterio y simbolismo: el reflejo del otro en el agua del pozo, la enigmática sorpresa y una huida a través de un vallado

Hasta este punto, transcurridos algo más de diez minutos de metraje, Ford ha llevado a cabo las presentaciones y ha planteado la trama, haciendo las secuencias del niño de misterioso y sugerente cierre de una primera parte del relato. En lo que sigue, el realizador dejará entrever cómo el itinerario del tahúr, Kirby, se cruza con el del empresario, el coronel Randall, pues el segundo va a embarcarse en el vapor en el que viaja el primero. Sin embargo, también se deja entrever un nexo entre el apuesto jugador y la hija del empresario, en este caso menos azaroso y más sugerente. Y es que, tras despedir a su padre, Adele se asoma al pozo de la casa, donde de pronto vemos reflejado a un extraño que declara haberse perdido (figura 10). Es Kirby.

Figura 10.

Para sorpresa del espectador, parece que ambos se conocen, pues la reacción de la joven es no solo de sorpresa, sino casi de terror:

¡Está vivo!,

exclama, y sale de escena para huir del lugar atravesando el vallado –una vez más, Ford recurre al motivo visual de las vallas (Eyman y Duncan, 2004, pp. 14-17)– seguida por él (figura 11).

En este sentido, no es casual que, en el tratamiento de la puesta en escena del primer encuentro, que es en propiedad un desencuentro, Ford proponga un imaginario visual cargado de elementos significativos en la perspectiva del lenguaje fílmico que seguirá desarrollando en su dilatada trayectoria. Así, resulta sumamente sugerente que la primera vez que Kirby y Adele compartan plano el primero sea tan solo una imagen reflejada en el agua de un pozo y que, a un primer instante de sorpresa y horror, siga una huida en la que la composición de la secuencia sitúa en el eje del encuadre una valla; es decir, un accidente físico no natural.

Todo ello nos permite presumir que, de alguna manera, Kirby participó del pasado de Adele, si bien algún obstáculo entre ambos llevó a la desaparición del primero. Empiezan así a encajar las piezas en un lenguaje netamente fordiano que nos hace pensar en ejemplos posteriores en los que los elementos visuales han adquirido una significación análoga; pensamos en The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952) y la escena en la que Sean, recién llegado a su hogar en Irlanda tras un largo exilio, ve por primera vez a Mary Kate pastoreando en la campiña.

Figura 11.

Presentado el contexto familiar y anunciado un conflicto relacional que hunde sus raíces en un pasado misterioso, en lo que sigue Ford sitúa la acción dramática acompasándola con el retrato de un suceso histórico, como es habitual en su cine.

5. Fiesta y tragedia: la carrera de barcos de vapor y el final del coronel Randall

El salvaje Mississippi: Ford se sirve del acontecimiento histórico de las carreras navales de vapores en la construcción del escenario del hecho desencadenante de la tragedia

Un nuevo intertítulo anuncia que algunas semanas después el coronel Randall, tras haber vendido la cosecha de azúcar, compra un pasaje de regreso en la víspera de una carrera naval histórica –presumiblemente, Ford hace referencia aquí a la conocida como Gran Carrera de Barcos de Vapor que tuvo lugar en el río Misisipi el 4 de julio de 1870, entre las ciudades de Nueva Orleans (Luisiana) y San Luis (Misuri)–.

En este sentido, siguen secuencias de alto valor estético y honda significación en lo que se refiere al lenguaje visual fordiano; y es que, si es habitual hablar del salvaje desierto y los megalitos atravesados por diligencias y trenes en el marco de una poética fordiana de tintes emersonianos que aloja los conflictos humanos en el correlato simbólico de la lucha entre la naturaleza y la civilización con un cierto trasfondo histórico, hay que hablar también de un homólogo del entorno en cuestión en filmes en los que el director de Maine sitúa a sus personajes en la arteria fluvial de los Estados Unidos, en un tiempo en el que el barco de vapor encarnó la transición industrial hacia el tren.

De este modo, resulta tan típicamente fordiano el relato de una carrera de vapores como pueda serlo el de una de caballos, ambas retratadas repetidamente en la filmografía del director ya desde su etapa de producción silente; por no mencionar el paralelismo de las carreras de vapores con la Gold Rush que poco después el director de Cape Elizabeth hará comparecer en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926).

En lo que afecta a la presente, Ford articula magistralmente desde un punto de vista narrativo el doble pistoletazo de salida, que anuncia tanto la carrera de barcos como esa otra que lleva al coronel a su perdición. La carrera de barcos de vapor en el Mississippi será, como adelantamos más arriba, el contexto que acogerá más de dos décadas después la trama en Steamboat Round the Bend (Barco a la deriva, 1935), en la que, una vez más, tanto la carrera como el vehículo desempeñarán un papel narrativo simbólico de evidente impacto visual (figura 12).

Figura 12.

El ambiente lúdico-festivo que envuelve la cara conocida de las carreras de vapores –más bien, la dada a conocer públicamente por los beneficiarios del sistema– contrasta con la visión que Ford ofrece de lo que se mueve entre bambalinas, en las sentinas del evento: la corrupción y el crimen.

El coronel ha entrado con contacto el círculo de mafiosos que viaja en el barco y pronto vemos cómo se aventura en apuestas con estos. Siguen tomas análogas a las que veremos en Steamboat Round the Bend (Barco a la deriva, 1935), en las que Ford alterna planos que recogen a una multitud que se despide desde el puerto, con otros en los que asistimos al avance de las embarcaciones sin presencia humana y, en tercer lugar, planos que ofrecen a algunos seguidores de la carrera desde las frondosidades de los bosques de la ribera (figura 13).

Figura 13.

La embarcación “Relámpago” pierde la carrera, de la que resulta ganador el vapor “Memphis”, perdiendo así el coronel Randall su apuesta con Moreau. Sin embargo, este le ofrece la oportunidad de recuperar sus finanzas mediante una suerte de “doble o nada” al póker, a lo que el empresario accede. Es entonces cuando Kirby entra en escena. Al tanto de las malas artes del mafioso y sus secuaces, que pretenden engañar a Randall para arrebatarle su dinero, decide –con ayuda de su compañero (el escudero al que nos referimos más arriba), que retiene a punta de pistola a uno de los compinches de Moreau– entrar en la partida para ser él quien se haga con los bienes del padre de su pretendida, con el fin de evitar que caigan en manos de los defraudadores y poder devolvérselos después (figura 14).

Figura 14.

Tras una partida a la que Ford dedica cerca de cinco minutos de metraje, Randall pierde todas sus posesiones: tanto el dinero que traía tras la venta de las cosechas, como sus plantaciones de azúcar. Pero la intención de Kirby, que rebela al propio Moreau, es la de devolver sus bienes a Randall para demostrarle que hay jugadores honrados.

Por desgracia, justo antes de que pueda hacerlo, el coronel se quita la vida disparándose en uno de los salones del barco, tras cambiar el nombre del titular en las escrituras de sus tierras. Alertados por el disparo, los mafiosos acuden en tropel a la estancia y, al descubrir en ella a Kirby, le acusan de la muerte del empresario; este, por su parte, acusa a Moreau y, abandonando la estancia para subir a cubierta, rompe el documento de traspaso que Randall había firmado (figura 15). No es un detalle menor el hecho de que en toda la escena haya dos planos de detalle contrapuestos: el que mostraba el juego de las manos ocupadas en las cartas (figura 14, abajo) y el que recoge la acción que pretende destruir los afectos de aquel juego (figura 15, abajo).

Figura 15.

El escudero del héroe acompaña a este hasta las últimas consecuencias: si es preciso, salta al vacío para seguir en su suerte al amigo que ha actuado de acuerdo con su conciencia

Moreau, entonces, sube también a la cubierta y dispara por la espalda a Kirby, que cae del barco y desaparece en las aguas del Mississippi (figura 16). Tras él salta su amigo, mientras el resto de los tripulantes asisten a una falsa explicación de Moreau y el capitán resuelve que el vehículo siga su marcha.

Figura 16.

Es el final de otro episodio del filme; el que relata el trágico malentendido que concluye con la desaparición tanto del coronel Randall como de Kirby y su fiel amigo.

6. La marcha del hogar y un ajuste de cuentas

A menudo en los fimes de Ford, como en la vida misma, los ajustes de cuentas las desajustan aún más. Así, mientras Adele se ve obligada a abandonar su hogar, si bien se mantiene firme en sus amores ante la tentación, Kirby empeora las cosas

Un intertítulo nos anuncia que, ajeno a estos hechos, Tom Randall aguarda en puerto la llegada de su padre. Allí, los compinches de Moreau le explican que el coronel se suicidó tras perder toda su fortuna jugando a las cartas con un estafador:

Kirby, el de los camafeos.

Asimismo, cuentan al hijo de Randall que no tiene que preocuparse por vengar a su padre, pues el coronel Moreau lo abatió en duelo.

Tras una breve secuencia que muestra a un Tom agradecido a sus informantes y dolido por la pérdida de su padre, un nuevo intertítulo nos explica que los Randall se han visto obligados por el suceso a abandonar su hogar y marcharse a la casa de su prima, la Sra. Daveza, en Nueva Orleans. Allí volvemos a encontrarnos con Anatole, pretendiente de Adele, en una escena en la que la joven vuelve a rechazarle. Él le pregunta si ama a otro y, entonces, ella se sienta y, perdiendo la mirada fuera de plano, evoca las imágenes en las que el rostro de Kirby se reflejaba en el agua del pozo (figura 17).

Figura 17.

El espectador se pregunta entonces qué habrá sido realmente de Kirby y Ford nos lo cuenta en las secuencias que siguen, en las que nos lleva a la mansión de Moreau, donde vemos irrumpir al camarada de Kirby, dispuesto a hacer de mediador de un encuentro entre su amigo y el señor de la casa.

¿Quiere hablar conmigo?,

pregunta el mafioso, a lo que el inesperado visitante responde con un elocuente

Hombre, yo no, pero un amigo mío sí.

Ante la sorpresa de Moreau, el colega de Kirby le emplaza a encontrarse con su amigo en el Bosque de los Duelos a la mañana siguiente. El coronel acepta el desafío y vuelve al salón en el que departía con dos invitados, uno de ellos Tom Randall, quien, enterado del duelo, regala a Moreau la pistola con la que su padre se quitó la vida, para que la use en su duelo con Kirby.

Otro extenso intertítulo nos anuncia el encuentro entre Moreau y Kirby en el Bosque de los Duelos, al que Ford se refiere como unos verdes terrenos manchados con la sangre más azul de Louisiana. Allí vemos a Moreau llegar, bajarse de su caballo y atravesar la espesura hasta dar con su oponente. El duelo se finiquita en un solo intercambio de disparos en el que resulta abatido Moreau (figura 18). Sin embargo, Tom Randall, que había seguido a Moreau y estaba escondido entre los árboles, se acerca al cadáver tras la huida de Kirby, recoge la pistola de su padre y da la alarma a un grupo de caballeros que paseaban apaciblemente por el lugar (según reza un nuevo intertítulo).

Figura 18.

Se suceden entonces secuencias típicamente fordianas de persecuciones a caballo en las que vemos a unos y otros atravesar bosques y praderas al galope saltando vallas (figura 19), con una composición similar a la que habíamos visto en By Indian Post (Por correo indio, 1919) y anticipando planos que veremos en The Shamrock Handicap (La hoja de trébol, 1926).

Figura 19.

La tensión entre naturaleza y civilización que anunciaban las primeras secuencias del filme son coherentes con el desarrollo de la trama argumental: aunque las persecuciones y los tiroteos tienen lugar en exteriores, un conflicto relacional puede solo desanudarse bajo un techo, en el interior de la casa

7. El hogar: encuentro y renuncia

En su huida, Kirby termina ocultándose, como relata otro intertítulo, en el lugar menos idóneo para él –si bien perfectamente coherente a efecto narrativos–: la casa en la que viven ahora los Randall. Allí, Kirby se hace pasar por el coronel Moreau y sube a un coche de caballos junto a la viuda para dirigirse a ver las plantaciones de la familia. Un extenso intertítulo nos relata cómo el tahúr aprovecha el largo viaje para contarle a su acompañante toda la verdad de lo ocurrido.

A la vuelta, entre los varones de la casa se ciernen sospechas acerca de la verdadera identidad de Kirby; y, entre tanto, este se presenta ante Adele junto con su amigo, a quien por fin presenta como el señor Bunce, su secretario, quien se empeña en sacar de allí a Kirby antes de que se descubra quién es. Un intertítulo nos informa de que, entre tanto, Tom regresa de su infructuosa persecución de Kirby junto con los caballeros a quienes pidió auxilio tras el duelo del tahúr con Moureau.

Siguen secuencias en las que asistimos a un encuentro entre Adele y Kirby. Ya a solas, conversan en un salón de la casa y la composición traslada lo que no alcanza a hacer el diálogo. Él se sienta junto a la chimenea y ella se encamina hacia el otro extremo de la estancia, hacia la escalera, de suerte que Ford alterna planos americanos y primeros planos que refuerzan la elevación de la dama sobre el pretendiente –recuérdese que pertenecen a diferentes clases sociales, aunque en la práctica las cosas hayan cambiado fruto de los terribles acontecimientos–, si bien los gestos de ella delatan su interés.

Como hará en el misterioso final de The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952), en el que se nos veta la frase que Mary Kate dirige a Sean frente a White O’Morning, el hogar familiar de él que ahora ha de acoger al matrimonio, también ahora Ford nos impide participar de la conversación entre Adele y Kirby. Sabemos que él le espeta un misterioso

¿le ofende que le diga algo, señora?

Pero entonces podemos ver cómo los labios de él se mueven, si bien no les sigue intertítulo alguno; tan solo observamos que ella responde ocultando una sonrisa avergonzada y empezando a subir las escaleras (figura 20). Mas, no en un gesto altivo, sino en una reacción llena de júbilo contenido.

Figura 20.

Ford opone al encuentro amoroso de Kirby y Adele el que implica al primero con su conciencia, en este caso encarnada en su amigo y escudero, Bunce, quien recordará al nuevo pretendiente que, a falta de redención, tal vez su acto de amor haya de consistir en una renuncia por el bien de la amada

Finalmente, él formula una pregunta que ella contesta con un sí para acto seguido desaparecer de la escena escaleras arriba. Sin embargo, de inmediato el señor Bunce se acerca a Kirby para aguarle el momento de satisfacción y ofrecer al espectador un diálogo netamente fordiano…

Kirby, ¿desde cuándo somos amigos?,

(a lo que el tahúr contesta): Desde que me olvidé de que tenía un nombre honrado y me perdí;

(y el compañero replica): Sí, son muchos años, los suficientes para saber lo que ocurre en tu alma.

Pero no se quedará ahí, pues, dando un paso más, se elevará en conciencia de Kirby –incluso la composición de los planos, en los que Bunce viste de blanco y Kirby de negro, y en los que los gestos y las posturas corporales de uno y otro transmiten seguridad y firmeza, en el caso del primero, e intranquilidad y culpa, en el segundo– al advertirle acerca de las implicaciones éticas de su empresa:

En otro tiempo, no habría habido nada de particular en que amaras a una joven como ella, pero ahora no tienes ese derecho.

No es cuestión baladí el que Bunce pronuncie la palabra derecho, pues con ello hace referencia a que la acción decisional de Kirby debe atender, no solo a sus sentimientos, sino antes al deber que ha de guiar el sacrificio y la entrega por el ser amado. Sin embargo, Kirby se revuelve; no quiere escuchar a su amigo. Y este se ve obligado a concluir:

Si realmente la amas, esa es una razón para que te vayas. Ella es una señora y tú un jugador, Kirby el de los camafeos. Tendrías que hacerla descender a tu nivel… Juega honestamente (figura 21).

Figura 21.

Se trata de una conversación a la altura de tantos héroes y antihéroes fordianos que han de renunciar al paraíso del amor convencional debido a que son portadores de una tacha social o relacionada con actos pasados que trae causa de una vida cuestionable: así, por ejemplo y entre tantos otros, el Cheyenne Harry de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) o el Kaintuck de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), entre los filmes a los que hemos dedicado ya entradas anteriores; o, ya en la producción del Ford maduro y por todos, el Ringo Kid de Stagecoach (La diligencia, 1939), el Tom Doniphon de The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962) o la Dra. Cartwright de 7 Women (Siete mujeres, 1966).

En este caso, lo vemos en el marco de una secuencia que sirve a la construcción de una narración en torno a la identidad y en la que la acción que revela a la persona alcanza sentido únicamente en la imbricación relacional que implica a los prójimos; en este caso, y como es habitual en Ford, al amigo y a la amante. Porque, a fin de cuentas, son siempre los amores los que habilitan la irrupción de la gracia en el encuentro.

Aunque Kirby entra en razón y decide hacer caso del consejo de su amigo, es interrumpido por su pretendida y finalmente accede a quedarse. Al poco ese mismo día, es invitado a entrar en una partida de cartas, a lo que accede a regañadientes, si bien haciendo que sea su amigo quien finalmente ocupe su lugar en la mesa mientras él sale al jardín en busca de Adele. Allí, junto al río, ambos viven un nuevo encuentro: ella se ha quitado su ropa de luto y él se ofrece a abrirle su corazón; pero todo se ve interrumpido por la llegada de un grupo de hombres a caballo que, al parecer, han tendido una trampa a Kirby para capturarlo. Lo anuncia el criado negro en un tono propio del humor fordiano (y en una de las escasas muestras de este en el filme):

¡La casa está rodeada por blancos, negros… perros… y todos armados!

La escena, teatral y fiel a aquello de que Ford es capaz de incluir verdaderas multitudes en sus planos, congrega a todos en el vestíbulo de la casa, donde Adele pide explicaciones a Kirby y a Anatole, quien al parecer ha orquestado la persecución. Los recién llegados acusan a Kirby del asesinato de Moreau, quien, según cuentan, estaba desarmado cuando fue abatido. Un intertítulo nos cuenta que, tras horas de acalorada discusión, Kirby finalmente adopta una decisión.

Como tantas veces en el cine de Ford, una renuncia es el presupuesto de un final abierto, lo cual constituye una muestra más de su comprensión personalista de la relacionalidad como instancia antropológica en constante construcción, pues se funda en la acción reveladora de la persona a través de encuentros que son amores

Un plano exterior de la casa muestra a Kirby caminando por el porche, alejándose del edificio; seguidamente, otro vuelve al interior, donde Bunce entrega a Tom Randall una carta que su amigo ha dirigido a Adele con la indicación de que esta la lea a la mayor brevedad (figura 22). En ella explica todo lo ocurrido desde el fatídico día en el que trató de proteger a su padre con ocasión de la partida de cartas en el barco.

Figura 22.

Tom lee la carta y permanece pensativo; como tantas otras veces, sin ir más lejos en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), el realizador deja abierta la posibilidad de redención de los miembros familiares que, en un momento dado, desviaron su acción. Seguidamente, Ford nos devuelve al paseo exterior de Kirby. La composición no tiene desperdicio: dos árboles y la valla que viéramos en el primer encuentro entre Kirby y Adele hacen de encuadre y centran la atención del espectador en el pozo, que aparece justamente donde la valla queda interrumpida y en un claro del bosque. Y es que, a veces, paradójicamente, la visión es más clara cuando nos asomamos con franqueza a nuestros abismos. Cuando Kirby se aproxima al pozo, cuatro palomas blancas echan a volar desde su interior; primero una, dos después y, finalmente, a los pocos segundos, una cuarta (figura 23).

Figura 23.

En el salón de la casa, todo parece quedar resuelto cuando el contenido de la carta le es revelado a Adele en el momento en el que la joven baja las escaleras, acompañada del niño que viéramos al comienzo –presumiblemente, uno de sus primos–, quien sigue sosteniendo un libro entre sus brazos y ofrece el broche definitivo al malentendido: “Entonces, después de todo, él era el Príncipe Bueno” (figura 24). He aquí el halo de cuento de hadas que Ford imprime al relato, a nuestro ver, en un punto medio entre el cinismo y la ternura del que solo el realizador de origen irlandés es capaz.

Figura 24.

Hay en la composición de los planos que vemos en la secuencia final del filme una poética visual de la reciprocidad de conciencias netamente personalista y que Ford ha empleado como recurso narrativo y expresivo en más ocasiones

De vuelta en el pozo, Kirby se dispone a arrojar su anillo al agua –la composición casi invita a pensar que va a arrojarse él mismo, o tal vez a colgarse del brocal–, renunciando a su amor para evitar la vergüenza de Adele ante la posibilidad de que la relacionen con él. Pero, entonces, de igual manera que al comienzo las aguas habían devuelto a Adele la imagen de Kirby, ahora es el jugador quien ve la imagen de su amada en ellas (figura 25). Un recurso que habíamos visto antes de manera análoga en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) –si bien entonces era él quien se reflejaba y lo hacía en un anillo de ella– y que constituye un ejemplo de la poética propia del lenguaje visual fordiano que apunta al retrato de la reciprocidad de conciencias que informa el encuentro en términos personalistas.

Figura 25.

Adele no quiere que Kirby se marche sin que sepa que comprende todo lo ocurrido y que le está agradecida. Se trata de la última secuencia del filme, que concluye tras el intertítulo en el que Adele expresa su gratitud. Como tantas otras veces, el héroe no puede quedarse y ha de renunciar al amor en una de sus formas, aquella más evidentemente autocomplaciente, para ahondar justamente en él en su aspecto donativo, en cuanto entrega y don de sí.

He aquí la manera en la que Ford hilvana el juego de significantes y significados: el apuesto tahúr cuyo sobrenombre trae causa de sus múltiples conquistas amorosas, se ve a pesar de su acción redentora –¡y gracias a ella!– conminado a renunciar a su única relación auténtica, en la que su participación adopta la forma sacrificial de la donación. Esta es, en suma, la historia de cómo el afamado jugador de los camafeos, de esos trofeos amorosos reconvertidos en amuletos, reorienta su acción para salvarse a sí mismo y a la persona a la que ama, mediante el acto agraciado de renuncia en el que resulta crucial la participación del gran amigo y guía.

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, L. (2001). Sobre John Ford. Escritos y conversaciones. Paidós.

Bogdanovich, P. (2018). John Ford. Hatari Books.

Casas, Q. (1989). John Ford. El arte y la leyenda. Dirigido por…, S.A.

Cowie, P. (2004). John Ford and the American West. Harry N. Abrams, Inc.

Eyman, S. (2006). John Ford. Print the Legend. T&B Editores.

- y Duncan, P. (2004). John Ford. Las dos caras de un pionero. Taschen.

Gallagher, T. (2009). John Ford. El hombre y su cine. Akal.

Gutiérrez Delgado, R. (2023). Los héroes de John Ford. Melancolía en tiempos de egoísmo. FilaSiete. Monográfico nº5: John Ford, 213, 38-40.

Iglesias, J. (2023). El caballero jugador. El universo de John Ford. Notorious, p. 19.

McBride, J. (2021). Tras la pista de John Ford. Cult Books.

Peris-Cancio, J-A. (2019). La lectura de películas del cine clásico de Hollywood como fuente de conocimiento filosófico. Comparación de la obra de Stanley Cavell con la de Robert B. Pippin. Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, 14, 207-221.

Sarris, A. (1975). The John Ford Movie Mystery. Indiana University Press.

Urkijo, F-J. (2010). John Ford. Cátedra.

NOTAS

[1] Película disponible en: https://youtu.be/gWPyEmH6IcY?si=p7Dc0-Si7Oa2p9Iw.

[2] Recuérdese, esa categoría epistemológica –y metodológica– propuesta por Peris-Cancio (2019) que ha de ayudarnos a comprender la manera en la que se articula y encarna la relación entre filosofía y cine en el vivir y preguntar del cinéfilo. En palabras del autor y padre del personalismo fílmico:

La distinción entre un filme y un texto fílmico es sencilla: un texto fílmico es el reflejo de un filme que se quiere leer con atención, al que se dedican varios visionados y del que finalmente se acaba escribiendo algo. Pero no es lo que se ha escrito sobre el filme lo que constituye “el texto fílmico”, sino la lectura atenta que se ha hecho del mismo que permite escribir sobre él. (p. 213).

[3] Según el autor, el resultado de un filme que Ford acometió sin agrado es el siguiente:

planificación académica, ritmo encorsetado y monocorde, iluminación demasiado presente –un hermoso juego de postales sin vida–, interpretación sobreactuada y ausencia del sentido del humor indisociable a Ford. Sólo hay dos momentos curiosos en esta película importante y, al mismo tiempo, olvidable: la planificación fría y tensa con que Ford recoge la secuencia del duelo a pistola en el frondoso bosque, y la carrera de barcos de vapor por el Mississippi (p. 38).

[4] Todos los intertítulos que se referencian en este escrito han sido traducidos por el autor de estas líneas a partir de los originales en portugués.

[5] Sobre el tema siempre controvertido del tratamiento de los hechos históricos por parte de Ford se ha referido Gutiérrez Delgado –si bien desde un análisis de My Darling Clementine (Pasión de los Fuertes, 1946)–, quien, haciendo suya la categorización de Panofsky, y ahondando en su reflexión en una perspectiva iconológica, reivindica el interés último del realizador de Maine por ir en sus filmes más allá de lo diegético, e incluso de lo iconográfico, para abordar la dinámica de la acción práctica que “revela cierta manera de entender el mundo personal”, el sentido de la obra más allá de lecturas ideológicas o culturales (2007, p. 540).

[6] Nótese cómo estamos ante el mismo orden de aparición de los personajes de la familia de ella que en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918): en primer lugar, la joven y su pretendiente; después, el hermano (entonces eran los hermanos) y, en último término, el cabeza de familia.

About the author

Licenciado en Derecho y en Humanidades, y graduado en Educación Primaria y en Filosofía; Máster en Neuropsicología y Educación; Doctor en Derecho, y en Filosofía y Cine con una tesis sobre el personalismo fílmico de John Ford (bajo la dirección del Prof. Dr. José Alfredo Peris-Cancio). Profesor de la UCV en las facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y Teología, así como en el Study Abroad Program.