La voz en los fragmentos:

elementos del personalismo fordiano en The Last Outlaw (El último forajido, 1919), By Indian Post (Por correo indio, 1919) y The Village Blacksmith (El herrero del pueblo,1922)

1. Prolegómenos

Tras haber dedicado nuestra última entrada a Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), en la presente queremos aventurarnos en un ejercicio diferente y, a un tiempo y por ello, sumamente enriquecedor de cara a los que seguirán en esta serie de estudios en torno a los fundamentos personalistas observables en la etapa de la producción de John Ford que incluye sus trabajos silentes.

Y es que, dejando a un lado ahora Just Pals (Buenos amigos, 1920), filme al que proponemos volver más adelante debido a que de él nos ocupamos en profundidad en nuestra tesis doctoral, pendiente de publicación, nos corresponde abordar no ya el estudio de una nueva pieza en el descomunal mosaico fordiano, sino la labor arqueológica de interpretación de hasta tres filmes que conservamos de manera incompleta. Obras que, además, son las últimas en cuyos créditos Ford comparecerá como Jack, pues será en Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), a la que dedicaremos nuestra próxima entrada, cuando el realizador firmará por vez primera como John Ford.

Hay razones de peso para no pasar por alto los filmes de Ford que conservamos de manera incompleta, pues albergan elementos valiosos sobre los que generalmente los estudiosos no han podido pronunciarse debido a su redescubrimiento tardío

El lector podría preguntarse por las razones para detenernos en el análisis de tres películas, The Last Outlaw (El último forajido, 1919), By Indian Post (1919) y The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922), de las que apenas conservamos diez, catorce y once minutos, respectivamente[1]. Sobran las razones.

Desde un punto de vista artístico, porque –huelga decirlo– ni un solo plano de Ford es un retal, no hay en su obra material sobrante; desde uno estrictamente histórico-documental, porque es nuestro deber investigador el de procurar que nada de lo alumbrado por quien bien podría ser considerado uno de los “Sócrates” del medio fílmico –si se nos permite el símil filosófico– se pierda para las futuras generaciones; y, desde la perspectiva del investigador fordiano, porque a menudo se tiende a poner el punto de partida en los trabajos realizados por autoridades como Gallagher (2009) –a nuestro ver, el mejor conocedor del primer Ford[2]–, Bogdanovich (2018)[3], McBride (2021), Anderson (2001), Sarris (1975), Eyman (2006), Cowie y otros tantos, sin tener en cuenta que no pocas veces estos grandes estudiosos de la obra del cineasta no tuvieron acceso a algunos de los trabajos de la etapa silente[4] –recuérdese que la mayoría de estos trabajos fueron recuperados durante la segunda mitad de la década de los años sesenta y que, hace algo más de dos años, hemos tenido la suerte de descubrir uno más: The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), al que hemos dedicado ya una entrada monográfica anterior–. Así, por ejemplo, Cowie recoge By Indian Post (Por correo indio, 1919) y The Last Outlaw (El último forajido, 1919) en John Ford and American West (2004), pero solo para incluirlos en una “cheklist” final (p. 217), sin que aparezcan mencionados a lo largo de la obra.

En nuestra literatura, y a título meramente ilustrativo, en la extensa publicación colectiva John Ford (1988), que la Filmoteca Española dedica al cineasta, ningún autor hace referencia a estos filmes; en el mismo sentido, en el número 40 de la revista Nosferatu (2002), titulado «El joven Ford» y dedicado en su integridad a los primeros trabajos del director, los colaboradores no hacen mención de ninguna de las películas a las que aquí nos referimos; y, en la obra compilatoria El universo de John Ford (2023), Jaime Iglesias no referencia las películas de 1919 que aquí abordamos y dedica a The Village Blacksmith (El herrero de la aldea, 1922) unas escuetas líneas en las que explica que el filme

narra la historia de una familia que se une en la defensa de su propia reputación (puesta en entredicho por una sucesión de acusaciones infundadas), sobre el telón de fondo de la Guerra de la Independencia;

volviendo a abordar, como es ya propio de él aun en un momento tan temprano de su producción, la conversión de

un conflicto individual (el del individuo denigrado por un delito que no ha cometido) en una radiografía social (Iglesias, 2023, p. 24).

Lo que, en última instancia, tratamos de argumentar es que, como con sabiduría nos recomienda nuestro querido maestro, el profesor Peris-Cancio, no podemos dejar de volver sobre un estudio repetido y atento de estas primeras piezas en las que tanto cabe hallar del personalismo fordiano. Y es que, como afirma Urkijo (2010),

Ford, con unas u otras historias, está defendiendo con uñas y dientes una perspectiva personal de la vida y de las relaciones humanas basada en los valores tradicionales de la familia, la vida comunitaria y la necesidad de conocimiento del otro para evitar horrores, errores y fanatismos (p. 56).

A desgranar todo ello en los filmes de referencia proponemos dedicar las líneas que siguen.

2. The Last Outlaw (El último forajido, 1919)[5]

Hay mucho de Ford y de su concepción del heroísmo en esta historia: el marginado pensador, maduro y descastado; la entrega redentora en el contexto de una trama familiar, el alcohol –de contrabando– y un mal concebido progreso que repercute negativamente en las relaciones personales

Disponemos del primero de los dos rollos de los que consta el cortometraje cuyo título de rodaje fue A Man of Peace y cuya trama Gallagher resume en los siguientes términos:

Bud vuelve a casa tras pasar diez años en la cárcel. Se encuentra con una ciudad «civilizada y seca» y con su hija en las garras de un contrabandista de licores. Así que el antiguo forajido recupera a su hija y resulta herido al salvarla (Gallagher, 2009, p. 660).

Curiosamente, y como recoge McBride (2021, pp. 147-148), la prohibición de vender alcohol entraría en vigor en el país el 16 de enero de 1920, dos meses después de que Ford conociera a su mujer, Mary, con quien durante ese tiempo acostumbraba a pasear en su Stutz Speedster descapotable y a acudir a restaurantes en los que disfrutar de alcohol de contrabando. La pareja contraería matrimonio –civil, pues Mary estaba divorciada– poco después, el 3 de julio de 1920.

Traemos a colación este detalle para subrayar la circunstancia no menor de que los años en los que Ford realiza los tres filmes a los que ahora nos referimos son también aquellos en los que, no solo contrae matrimonio, sino que tiene a sus hijos, Patrick (el 3 de abril de 1921) y Bárbara (el 16 de diciembre de 1922). Un detalle no menor si tenemos en cuenta que tanto en The Last Outlaw (El último forajido, 1919) como en The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) el nudo relacional implica a una figura paterna y a sus hijos: en el primer caso, encarna en un exconvicto que regresa a su pueblo, donde habrá de reencontrarse con su hija y rescatarla de las manos equivocadas; en el segundo, adquiere la forma de un conflicto intergeneracional y entre familias que el herrero y padre de los directamente implicados resuelve a favor de su hijo menor.

En The Last Outlaw (El último forajido, 1919) está presente el Ford de los años cuarenta y cincuenta

En lo que se refiere específicamente a The Last Outlaw (El último forajido, 1919), Gallagher (2009) defiende que esta es “la película más notable dirigida por Ford durante el periodo mudo”; según el autor,

El John Ford de los años cincuenta ya está presente aquí, en la fascinante reflexividad de un maduro ex convicto que, tras pasar muchos años en prisión, se encuentra, al salir de ella, con un mundo completamente distinto del que había conocido (p. 39).

No podemos confesarnos tan entusiastas como Gallagher en su valoración, principalmente porque apenas hemos podido acceder a la mitad del metraje, pero también porque a nuestro ver la etapa silente de Ford alberga piezas capaces de competir con obras de madurez, como es el caso de The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924) o 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926). Con todo, no es menos cierto que en The Last Outlaw (El último forajido, 1919) cabe hallar elementos visuales y narratológicos sintomáticos del personalismo que el director irá elaborando a lo largo de su extensa obra; formas expresivas características de un lenguaje propio desde el que el cineasta de Cape Elizabeth aborda el retrato de las relaciones de personas envuelvas en situaciones conflictivas que reflejan alguna suerte de alienación. Procuraremos desgranarlos en lo que sigue a partir de nuestra lectura atenta del fragmento conservado.

2.1. El héroe marginado: un exconvicto vuelve a “casa”

Las primeras secuencias del filme muestran cómo un vaquero entrado en la madurez baja de un tren y pregunta a unos distinguidos caballeros, que lo miran con sorna, por la mejor manera para llegar a Sprague. Se le ve fuera de lugar, confundido. Más aún cuando los hombres le indican que puede alquilar un taxi (jitney bus), si lo desea (figura 1).

Figura 1.

El recién llegado rechaza la opción y observa extrañado cómo el coche se pierde en el camino. Permanece pensativo, mientras un intertítulo nos indica que la estampa le trae recuerdos del pasado (Memories of the past coming back to him) y Ford aprovecha para anteponer al plano que muestra el coche alejarse otro en el que vemos una diligencia acercarse (en la memoria) (figura 2).

Figura 2.

Se trata de una secuencia significativa mediante la cual el realizador nos comparte la desubicación y el conflicto interior que afecta al personaje, atrapado entre dos tiempos: el de las máquinas y el que habita en su recuerdo. Un conflicto que no es sino el de la dicotomía tradición-progreso, al que el director dedicará un lustro más tarde la monumental producción The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924).

Recuperado de su ensimismamiento, el hombre opta por caminar y lo vemos alejarse por un camino seguido de sus interlocutores, unos modernos vecinos que lo aproximan y adelantan en sus bicicletas (figura 3).

Figura 3.

The Last Outlaw (El último forajido, 1919) presenta un comienzo típicamente fordiano: un personaje de quien nada sabemos llega desde un lugar remoto, representado en este y otros muchos filmes a través de un viaje que enfrenta tradición y progreso, pasado y presente, a través del motivo visual del tren; y se halla en tierra de nadie. Tal vez los casos más próximos al de este comienzo vengan dados, estructuralmente, por las primeras secuencias de The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940) y The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952), en las que vemos, respectivamente, a Tom Joad en un cruce de caminos y a Sean Thornton apearse del tren que lo ha traído hasta Castletown, desde donde también él deberá preguntar a los lugareños por el camino a Innisfree, un lugar en el destiempo y la fantasía que solo existe en la forma un recuerdo remoto.

Pero el lugar al que se encamina el protagonista de The Last Outlaw (El último forajido, 1919) poco tiene que ver con el edén irlandés y solo comparte con el hogar de la familia Joad en la Oklahoma de la crisis del New Deal la desubicación y el desconcierto del caminante; en cualquier caso, los tres regresan a una población –y, por ende, a una comunidad– a la que en algún tiempo pasado pertenecieron pero que, como ellos mismos, ha cambiado hasta el extremo de haberse despersonalizado a su mirada (figura 4).

Figura 4.

Sprague recoge elementos de otros tantos núcleos poblacionales en los que a lo largo de décadas Ford hará descansar elementos visuales y narratológicos característicos de la alienación: el carácter fronterizo y la apariencia

De hecho, un intertítulo nos presenta Sprague como tantas otras imperfectas civilizaciones del incipiente oeste americano conquistado por los colonos que Ford retrataría durante décadas:

una ciudad fronteriza disfrazada bajo el manto de la respetabilidad.

La descripción no es una cuestión menor, pues destaca dos elementos sintomáticos de la alienación en su expresión en la dimensión social, como son la del carácter fronterizo y la apariencia (en un sentido negativo, en cuanto a actitudes de indefinición tendentes al conformismo y la evasión), que Ford criticará, entre otros, en el Buckhorn de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), el Rawhide de Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), el Norwalk de Just Pals (Buenos amigos, 1920), el Custer de 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), el Tonto de Stagecoach (La diligencia, 1939), el Tombstone de My Darling Clementine (Pasión de los fuertes, 1946), el Nueva Jerusalén de 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948), el Tascosa de Two Rode Together (Dos cabalgan juntos, 1962), o el Shinbone de The Man Who Shot Libertty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962).

2.2. El progreso y la civilización, en entredicho desde el motivo del marginado y la centralidad de la familia

En la ciudad, pronto caemos en la cuenta de que el recién llegado lleva fuera mucho tiempo, pues se asusta de los coches en una secuencia chaplinesca en las que los esquiva torpemente en un cruce, se sorprende al ver a los indios comportarse y vestirse como colonos y, sentado a las puertas del teatro, evoca en su memoria el tiempo en el que aquel local era una taberna a la que se entraba en tropel e, incluso, sin desmontar y al galope (figura 5). Definitivamente, todo ha cambiado.

Figura 5.

Esta desubicación es típica del retrato del héroe fordiano en aquello a lo que Eyman y Duncan (2004, pp. 14-17) se refieren como los motivos del marginado como hombre de acción y el marginado como pensador. En este caso, nuestro protagonista reúne ambas notas, si bien predominando la segunda; al menos en el fragmento del filme que conservamos, el cual, al recoger la primera mitad del relato, no nos permite asistir a las secuencias de acción. El vaquero se nos muestra, en los minutos de metraje a los que tenemos acceso, como un hombre maduro y reflexivo a quien la construcción de los planos muestra siempre pensativo.

Una vez más, y a pesar de que el filme retrata una sociedad receptiva a los avances de la industrialización, es en el bar, en la taberna o, en este caso, en el restaurante, donde Ford aloja el retrato del nudo relacional de la trama: el forajido, el apuesto vendedor de licores clandestino y la camarera, hija del primero y pretendida del segundo.

En la taberna Chile, el recién llegado hace migas con un lugareño que coquetea con la camarera, Idaleen Cobum. Al oír el nombre, nuestro protagonista se queda pensativo –una vez más– y termina agachando la mirada… conoce a la joven y el gesto, que oculta el rostro, nos traslada que no está orgulloso de algún hecho relacionado con lo que sea que los une (figura 6).

Figura 6.

Por fin, en el curso de la conversación, el recién llegado se presenta a su nuevo amigo como Bates, del sur de Texas. Entonces, el local le invita a acompañarle fuera del establecimiento, a un establo en el que trata de venderle licor clandestino (esa noche ha quedado con la camarera del restaurante y necesita dinero). Bates accede, a regañadientes, paga por la botella y, acto seguido, una vez que el vendedor ha abandonado la escena, sale del establo y, en una trasera en la que Ford enmarca el tendido eléctrico contra el cielo que clarea sobre las montañas, lanza al aire el envase aún sin abrir y, desenfundando su pistola, dispara contra él antes de que vuelva a caer (figura 7).

Figura 7.

El disparo al licor contra el cielo atravesado por el tendido eléctrico culmina una descripción visual del complejo relacional ejemplar y madura que remite a héroes fordianos de décadas posteriores, como Wyatt Earp, Ethan Edwards o Tom Doniphon

Se trata de una secuencia de alto contenido semántico que, a nuestro ver, refleja un salto de madurez estilística por una razón fácilmente observable: Ford no se sirve, como ha hecho en filmes anteriores –por ejemplo, ya en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917)– y volverá a hacer en posteriores –sin ir más lejos, en Just Pals (Buenos amigos, 1920) o en los otros a los que nos referimos en este escrito–, de intertítulos que nos describen a los personajes. Prescinde de la palabra y se basta con la imagen, en su tratamiento desde un lenguaje visual propio, en el que juegan un papel central las elipsis, para contarnos quién es Bates.

Así, de igual manera que no describirá ni narrará el pasado de Wyatt Earp en My Darling Clementine (Pasión de los fuertes, 1946), el de Ethan Edwards en The Searchers (Centauros del desierto, 1956) o el de Tom Doniphon en The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962), Ford no explicita los antecedentes de Bates, pero en este punto del filme sabemos ya más que de sobra para hacernos cargo de su contexto accional: no solo regresa a un hogar que ya no lo es, sino que se siente extraño ante las convenciones sociales de los nuevos tiempos; por si fuera poco, perdió a alguien a quien ahora busca y con quien tal vez se haya reencontrado, pero está mal rodeada –de alguna manera, por sujetos como él, que juegan en las lindes de la legalidad– y ha de ser cauto si quiere recatarla y, de esa manera, redimirse.

La secuencia en cuestión sella el estado de cosas descrito: por el momento, Bates no tiene inconveniente en moverse en la ilegalidad y compra el licor para no descubrir sus intenciones, pero en ese hacerlo estallar de un disparo contra un cielo atravesado por los tendidos eléctricos leemos con claridad que enfrentará sus armas tradicionales frente a las tentaciones del progreso, que no se deleitará en los frutos del delito y que intervendrá antes de que el mal “veneno” toque la tierra; es decir, antes de que el mal alcance a los suyos.

En el momento clave, Ford ofrece una composición del plano desde la que nos sitúa junto al marginado, a quien ofrece una posibilidad de redención frente a poderosos y corruptos

En este sentido, aunque ese licor es simbólico del “veneno” que atraviesa a Bates en forma de deseo de venganza y que habrá de ser capaz de dejar a un lado. Y es que, en la secuencia que sigue vemos cómo el viejo vaquero aguarda al atardecer para acometer su esperado ajuste de cuentas frente al sheriff Hodges (presumimos que Bates ha cumplido injusta condena durante años), razón por la que ha regresado al pueblo. Sin embargo, cuando se dispone a asaltar a su víctima, Bates ve al hombre que le ha vendido licor y a la joven camarera (su hija) saludando a la autoridad, lo que hace que finalmente se retracte y desista en sus intenciones.

Lo vemos entonces agazapado, pensativo, en el claroscuro de las escaleras traseras de un edificio, en una postura que será propia de los antihéroes fordianos, excluidos de la primera plana en la que transcurre la acción social. Sin embargo, Ford tiene claro su lugar y nos lo traslada en la composición del plano; está con Bates, a quien sitúa en el primer nivel de lectura, y no con los poderosos y corruptos, a quienes reserva el segundo plano (figura 8).

Figura 8.

Como hemos resaltado en entradas anteriores, el motivo del marginado pensador –recogido por Eyman y Duncan (2004, pp. 14-17)– es constante en el lenguaje visual y narrativo fordiano y se halla presente desde sus primeras producciones. The Last Outlaw (El último forajido, 1919) no es una excepción; al contrario, resulta sumamente interesante que, en apenas seis minutos de metraje, el héroe fordiano haya sido representado sumido en la tribulación y en actitud reflexiva en todo momento, a pesar de que presumimos que estamos ante un hombre de acción. En este sentido, y como hemos adelantado más arriba, en el viejo Bates de The Last Outlaw (El último forajido, 1919) hay mucho del Ethan Edwards de The Searchers (Centauros del desierto, 1956) y del Tom Doniphon de The Man Who Shot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance, 1962).

Las últimas secuencias del filme ofrecen una interesante conversación entre Bates y Idaleen que permite presumir la familiaridad entre ambos

A la mañana siguiente, Bates acude a desayunar al restaurante Chile. Saluda a la camarera, Idaleen, se sienta a la barra y entabla conversación con la joven (figura 9):

BATES. – Él [refiriéndose a su pretendiente, el vendedor de licores] dijo que tu nombre es Cobum.

Idaleen. – (Asiente con la cabeza y se explica) Mi madre se casó con un tipo llamado Stone en Healdtown, pero el nombre de Cobum me va bien–.

Cuenta, entonces, que, en cualquier caso, Chad (sabemos ahora que así se llama su pretendiente) ha prometido llevarla a Tulsa, una ciudad llena de vida.

Bates aprovecha para preguntarle si está casada, a lo que ella responde, en una muestra de carácter:

Idaleen. – ¿Tengo que estar casada para viajar en el mismo tren con un hombre?

BATES. – Depende del compañero. ¿Sabe tu padre que vas?

Idaleen. – ¡Mi padre, dice! Si no han disparado a Bud Cobum por robar caballos, le habrán ahorcado por robo de ganado.

Bates, entonces, como sintiéndose apelado y herido en su orgullo, pues ella no sabe que habla con su propio padre, da un brinco y, lanzando el vaso por encima de la barra en una reacción muy propia del humor fordiano, exclama:

BATES. – ¿Acaso no sabes la diferencia entre el robo de un caballo y el de ganado?

Figura 9.

Se trata de una escena inusualmente paternalista en su ejecución en el contexto de los westerns fordianos de la época –de ahí que en el apartado introductorio de este escrito insistiéramos en traer a colación el contexto vital y familiar que atravesaba el director en la fecha–, si bien revelador a un tiempo de uno de los principales rasgos personalistas del director: la centralidad de la familia desde el retrato de las relaciones personales en lo ordinario. De esta manera, si bien esto es todo cuanto conservamos del filme, es más que suficiente para hallar no pocos elementos característicos del Ford de la época, así como para reconocer el valor de los once minutos de metraje casi como un cortometraje en sí mismo de interés no menor.

Y es que, volviendo al comienzo de este apartado, en el que compartíamos el resumen que recoge Gallagher, presumimos que el segundo rollo relataría cómo

el antiguo forajido recupera a su hija y resulta herido al salvarla (Gallagher, 2009, p. 660).

Algo que confirma cómo el retrato de las relaciones familiares al que acabamos de referirnos es abordado por Ford en la mayoría de sus trabajos desde la figura heroica del marginado como hombre (léase, en este sentido, hombre o mujer) de acción y pensador que alcanza la redención precisamente mediante la superación de la alienación gracias a su entrega amorosa. Algo que, desde otras coordenadas temáticas, hallamos en el segundo de los tres filmes a los que dedicamos este escrito, By Indian Post (Por correo indio, 1919).

3. By Indian Post (Por correo indio, 1919)[6]

Las cartas constituyen un motivo visual característico de las producciones silentes de Ford, de las que el realizador se sirve para aterrizar materialmente la decisión de los personajes en cuanto a elemento accional central de la relacionalidad; de ahí que Ford acuda a planos de detalle que envuelvan al espectador en su lectura

Disponemos de trece de los veinte minutos (algo más de un rollo de los dos de los que se compone el filme) de este cortometraje silente cuyo título de rodaje, Love Letter, parece más revelador y ajustado que el escogido finalmente, pues es una carta de amor la que hace de ese objeto que acostumbra a servir a Ford para enmarcar sus primeros relatos. Y es que, como tuvimos ocasión de ver en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) o Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), y veremos, por ejemplo, en Four Sons (Cuatro hijos, 1928), es habitual que los primeros personajes de Ford envíen y reciban cartas que contienen declaraciones amorosas, renuncias, confesiones o noticias que centran la acción en su dimensión decisional y materializan la autodeterminación de sus autores y, por ende, de sus receptores. De ahí que Ford comparta prolongados planos de detalle que implican al espectador en una experiencia integral del complejo relacional mediante su lectura personal.

En el caso que ahora nos ocupa, By Indian Post (Por correo indio, 1919) relata una clásica historia de amor imposible entre un joven vaquero y la hija del dueño del rancho en el que aquel desempeña sus labores. En este sentido, el tema y la estructura se asemejan a los antes abordados por Ford en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), si bien entonces el vaquero contaba con la anuencia de su jefe y era un magnate de la ciudad quien confundía a la familia de la joven, mientras que, en este caso, la figura paterna es tratada por Ford con hostilidad; lo cual es, en cierto modo, novedoso, pues en los filmes anteriores la figura del padre de la mujer anhelada por el héroe ha sido retratada en otras formas: el mayor Sim de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) es un pobre ganadero que comparte bonhomía y profesión con el mejor avenido económicamente Ben Clayton, de Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917); sin embargo, el mayor Calvert de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) resulta ser un personaje ambiguo y caracterizado por claroscuros que no afecta directamente a la relación entre su hija y Kaintuck, si bien presumimos por sus secretos y estatus que, de no fallecer en los primeras secuencias, se habría negado a consentir la relación; y, finalmente, nada sabemos del padre de Bess en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918).

Nos detenemos en este matiz porque una de nuestras principales tesis en relación con el personalismo fordiano es que el realizador, lejos del machismo que a menudo –e injustamente– se le achaca, concede un lugar central a la mujer en el complejo de las relaciones personales en las que sitúa el centro estructural de sus relatos; en este sentido, creemos que resulta interesante, al menos, dejar constancia de la manera en la que, ya desde sus primeros filmes, Ford arroja diferentes modelos de relación paterno filial en lo que afecta a sus heroínas. Joan y Helen adoran a sus padres, presumiblemente viudos, en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) y Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), respectivamente; Paulina es la niña de los ojos del mayor Calvert en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) y la Mary de Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) parece solo contar con su hermano entre sus familiares. Como veremos, el padre de la Peg de By Indian Post (Por correo indio, 1919), el Sr. Owens, ofrece un caso diferente: es, como algunos de los anteriores, un propietario adinerado; si bien presenta como novedad, desde una lectura personalista y acudiendo, como acostumbramos, a terminología wojtyliana, una actitud accional diferente, negativa y promotora de una situación alienante en lo que afecta a la relacionalidad de su hija.

3.1. El amor y la diferencia de clases

No es la primera vez que Ford aborda la conflictividad de clases desde una historia de amor, pero sí la primera en la que el padre de la pretendida encarna el escoyo

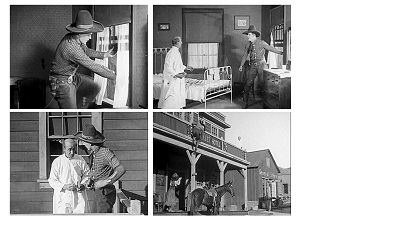

Un intertítulo de apertura nos pone en situación: “Jode Mc Williams, capataz del Círculo O, amaba a Peg Owens, y consigue dar con el truco para conseguir dicho amor”. Las primeras secuencias sirven para presentar, desde una composición teatral, a los protagonistas de la relación, el vaquero y la hija del propietario, en una simpática escena en la que el primero pide a su caballo que levante la pata para saludar a la señorita (figura 10).

Figura 10.

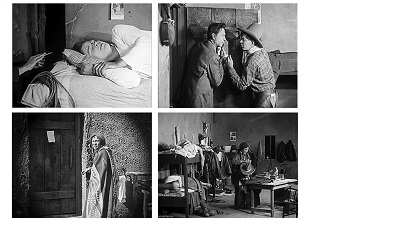

La conversación se ve entonces interrumpida por la irrupción a caballo del padre de Peg, que se interpone entre ambos e impide el flirteo con vehemencia, obligando a su hija a entrar en la casa y al vaquero a saltar una valla para salir huyendo (figura 11). He aquí, una vez más, el motivo fordiano que ya desde los inicios sirve al director para reforzar visualmente la idea de que dos personajes pertenecen a mundos distintos, como hemos tenido ocasión de observar en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) y en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), veremos poco después en Just Pals (Buenos amigos, 1920) y, más tarde, si bien todavía en la etapa silente, en The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924) o 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926).

Figura 11.

Desde los primeros compases del filme Ford nos permite hacernos cargo de que Jode y Peg ansían una relación obstaculizada en su dimensión social desde estructuras alienantes que niegan su coparticipación en el bien común. Por eso la siguiente escena está cargada de un humor netamente fordiano. Vemos a Jode dictar una carta, presumiblemente una declaración de amor, que redacta “Beany”, el mozo bobalicón y borrachín que aplaudía al Sr. Owens en la escena anterior.

By Indian Post incluye reconocibles elementos de comicidad fordiana, a través de malentendidos y juegos de palabras en los que la inocencia entra en diálogo con una ternura visual que Ford encarna en las figuras del pretendiente y el bobalicón

Cuando Jode repasa la carta, le espeta a su escribiente: “Con razón te llaman Beany: tienes cerebro de verdad”. En la traducción al castellano se pierde el chiste, que radica en un juego de palabras: Jode interpreta que el sobrenombre de su colega guarda relación con la palabra “brainy”, cuyo equivalente es el de “sesudo”; sin embargo, la traducción de “beany” es “frijol” y, evidentemente, el apelativo apunta más bien a la simpleza y limitación intelectual de su depositario (figura 12). La escena destila una teatralidad chaplinesca en la que los movimientos y las expresiones de los dos personajes recuerda poderosamente a otras secuencias cómicas ya vistas en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918). Por no hablar de que el personaje del bobalicón será, en adelante y a lo largo de décadas, una constante en las tramas de Ford.

Figura 12.

3.2. El error comunicativo comunicación y la estructura relacional en el encuentro amoroso

Lo que resulta innovador es cómo, en este caso, Ford articula la totalidad de la trama en torno a la dificultad comunicativa que implica dicha diferencia de clases. Y lo hace acudiendo a una serie de motivos visuales altamente simbólicos del complejo relacional: la imposibilidad de los pretendientes de hablar y encontrarse lleva a uno de ellos a acudir a la palabra escrita, mas una palabra que ni siquiera es capaz de redactar por sí mismo; además, como veremos, es una broma entre colegas la que provoca un malentendido acentuado por la intervención de un extraño, el indio, que paradójicamente termina haciendo llegar la misiva a su destino; y, finalmente, el religioso que, a falta del consentimiento paterno, bendice la unión de los jóvenes.

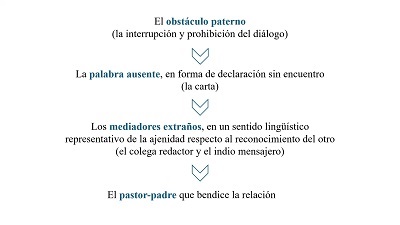

He aquí la secuencia que reproduce las dificultades y el circuito de la estructura relacional hacia el encuentro, malograda en sus inicios y encumbrada al final (figura 13):

Figura 13.

Como acabamos de anticipar, esa noche, mientras Jode duerme, dos de sus compañeros en el rancho roban la carta de debajo de su almohada y deciden clavarla a la puerta para gastarle una broma y dejarle expuesto ante el jefe, el Sr. Owens. Entonces, un intertítulo nos prepara para un nuevo acontecimiento: “En el tenue gris del amanecer…”, el indio Dos Cuernos, que había acudido al barracón en el que duermen los vaqueros para rapiñar, arranca la carta y se la lleva junto con otros bienes: unas botas y un sombrero (figura 14).

Figura 14.

Cuando los vaqueros despiertan, Jode comprueba con horror que su carta de amor ha desaparecido. Enfurecido, desenfunda el revolver y amenaza a sus compañeros, sacudiendo sábanas y volcando literas (figura 15). Todos empiezan entonces a darse cuenta de que les faltan diferentes objetos… incluso se han llevado un caballo.

Figura 15.

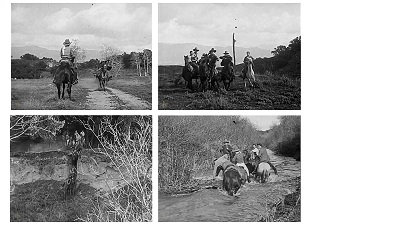

Los vaqueros encuentran un rastro de naipes que el indio ha robado y está dejando caer, así que deciden seguirlo; las secuencias que siguen muestral al ladrón en la huida y al grupo de vaqueros tras él y nos regalan un nuevo momento cómico cuando estos se cruzan con otro vaquero a quien preguntan si ha visto a alguien pasar por allí, a lo que el viajero responde, con humor:

Me he cruzado con un árbol de Navidad, botas y chaparreras colgando sobre un indio[7].

Como es característico de los westerns de Ford de la época, los vaqueros descienden acantilados, atraviesan llanos y vadean ríos (figura 16).

Figura 16.

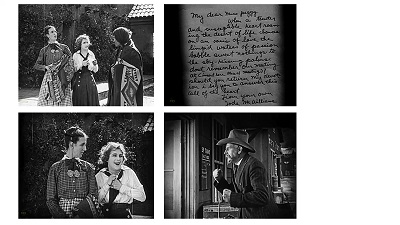

Entre tanto, Dos Cuernos parece haber hecho de inesperado cartero y ha entregado la misiva de Jode a Peg –es a este punto al que, a nuestro ver, corresponden los minutos del metraje que no han sido conservados–. Como es costumbre en los filmes silentes de Ford, el realizador nos muestra un plano de detalle de la carta que nos permite leerla en su integridad (una carta sobre cuya importancia nos hemos pronunciado más arriba). La jovial y entusiasta reacción de Peggy contrasta con la de su padre, a quien el plano que sigue muestra enojado (figura 17).

Figura 17.

En el marco de la relacionalidad personalista fordiana las peleas son, a menudo, un locus del encuentro, generalmente cuando acontecen entre iguales; no es este el caso, como arroja el hecho de que Jode termina siendo amordazado

En la secuencia que abre el plano en cuestión descubrimos que no es la escena descrita la que observa el Sr. Owen, sino que este está mirando a Jode, a quien ha descubierto en la oficina de mensajería –también a este punto podrían corresponder algunos de los metros de cinta perdidos–. El propietario propina una patada al joven, a quien acusa de escribir carta de amor a su hija y sobornar a indios para hacer de celestinos. A lo que el agredido responde que no le importa lo que él piense, sino lo que piense su hija, y que esa carta fue robada por el indio. Los dos se enzarzan entonces en una pelea que acaba con Jode maniatado y llevado a una habitación del piso superior del local (figura 18).

Figura 18.

3.3. El colega “bromista” y el pastor: el héroe fordiano nunca actúa solo

El compañero que había gastado a Jode la broma con la carta acude entonces en su ayuda –curiosamente, y como se verá, el personaje en cuestión resulta ser esencial en el arranque y en el desenlace de la trama, al ser él quien airea la carta y quien, al final, evitará la captura de su amigo por parte del padre de su pretendida–. Para ello, cabalga hasta el rancho y avisa a Jode de lo que está ocurriendo. Sin perder un momento, esta monta en su caballo y ambos se encaminan hacia el lugar de los hechos. Allí aguarda Jode, escoltado por uno de los hombres del Sr. Owen a quien el compañero del detenido intentará burlar para liberar a su amigo (figura 19).

Figura 19.

La colegialidad es una máxima del heroísmo fordiano desde sus primeros trabajos y hasta los últimos. El realizador es consciente de que el héroe no puede culminar el camino de autodeterminación personal si no es a través de una confirmación de sus relaciones interpersonales de reconocimiento en un segundo plano que abarca la dimensión social de dichas relaciones. El héroe no es él ni es héroe sin los otros.

Pero, cuando se disponen a escapar, al otro lado de la puerta Owen regresa junto con su escolta y ambos quedan atrapados en la habitación. A lo que sigue otro típico recurso de las persecuciones fordianas en interiores: las entradas y salidas por las ventanas, como las vistas antes en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), en The Scarlet Drop (A prueba de balas, 1918) o en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), en este caso con guiño cómico incluido. Y es que Jode se ve obligado a salir por la ventana de su habitación para después volver a entrar en el edificio por la de la estancia contigua, donde se topa con un pastor en camisón a quien le pide ayuda (figura 20).

Figura 20.

En un desenlace tan inesperado como típicamente fordiano, Jode saca al religioso al balcón y se descuelga hasta su caballo, donde toma entre sus brazos a Peg para situarse justo bajo el pastor. Este, entonces, abre la Biblia y procede a casar a los jóvenes, que esperan la bendición desde su montura (figura 21).

Figura 21.

Cuando el Sr. Owen y su escolta logran irrumpir en la habitación, cuya puerta había estado conteniendo el compañero de Jode, ya es tarde: el pastor ha casado a los jóvenes y los azuza desde el balcón con los brazos en alto para que huyan, en otro típico guiño de Ford para con las figuras religiosas que empatizan con el amor sincero frente a las rigideces institucionales, como veremos de manera paradigmática en retrato ecuménico y hondamente humano que el realizador acoge en The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952).

La tercera película a la que queremos referirnos en esta entrada difiere de las dos anteriores en varios aspectos. En primer lugar, hay una brecha temporal de tres años entre aquellas y esta; lapso en el que Ford acomete la realización de un filme –Just Pals (Buenos amigos, 1920)– que conservamos, pero al que, como adelantamos en la introducción de este escrito, no vamos a referirnos en esta serie monográficamente, más allá de referencias tangenciales.

En segundo lugar, si The Last Oultaw (El último forajido, 1919) y By Indian Post (Por correo indio, 1919) pertenecen al género western, The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) es un drama familiar.

En tercer lugar, no está de más recordar que, si los dos primeros filmes constituyen cortometrajes de los que conservamos un porcentaje superior al cincuenta por ciento, la obra en la que nos detenemos en lo que sigue se trata de un extenso largometraje del que solo hemos recibido fragmentos en un porcentaje menor. Con todo, y como argumentamos al inicio de estas líneas, un plano de Ford basta para merecer nuestra mirada.

4. The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922)[8]

Como ocurrirá en The Quiet Man (El hombre tranquilo, 1952), a cuyo Innisfree dará nombre el poema de Yeats, ya en este temprano trabajo Ford se deja inspirar por la poesía, en este caso la de su convecino Wadsworth

El 24 de mayo de 1880 el poeta de Maine, Henry Wadsworth Longfellow, firmaba el conocido poema «The Village Blacksmith» («El herrero del pueblo»), una oda a la dignidad del trabajo manual y la importancia de la perseverancia y la dedicación al servicio de la comunidad desde la figura de un simbólico herrero viudo y padre de familia. Un retrato de esos que gustaban al poeta y comediante enamorado de la caballería y la Armada que era Ford, que abordaba los grandes conflictos humanos desde una perspectiva de cristiana esperanza fundamentada en las vidas ejemplares de personas ordinarias; en palabras de Gutiérrez Delgado, de esos nadies y cualquieras a quienes el realizador sitúa en un momento «histórico-narrativo» concreto “para hacerles actuar, aparecer en el relato” participando “de una especial conciencia heroica que acaba arrastrando toda la acción fílmica, el relato, hacia un mismo punto narrativo: el del sacrificio asombroso” (2013, p. 111).

Cuarenta y dos años después de que el poema de Wadsworth viera la luz, el 2 de noviembre de 1922, nuestro cineasta de Cape Elizabeth estrenaba el filme silente homónimo, claramente inspirado en la literatura del poeta romántico de su tierra. Sin abandonar el anecdotario biográfico que sirve de contexto a la obra en cuestión, una vez más conviene tener presente que 1922 es un año importante en la carrera de Ford, en el que el director firma un nuevo contrato con la Fox en el marco de un proyecto de expansión de la productora para equipararse a Paramount. En este contexto dirige este filme, segundo y último del año.

4.1. Elementos narratológicos típicamente fordianos

Aunque disponemos de un porcentaje menor de la película, es suficiente para reconocer en los fragmentos accesibles no pocos rasgos característicos del lenguaje visual fordiano

Como adelantamos más arriba, conservamos solo fragmentos en un total de catorce minutos de un filme que, según Gallagher (2009, p. 668), constaba de 2.298 metros; es decir, apenas algo más de un rollo de los ocho totales. Sin embargo, esta obra aúna elementos representativos del lenguaje visual fordiano dignos de mención y consideración en aras de comprender la evolución de la lógica personalista de la entrega y el sacrificio que informará la longitudinal de la obra del realizador. Inspirado en el poema de Wadsworth, el filme incluye elementos narratológicos reconocibles en Ford:

- la enfermedad o invalidez de un personaje por un accidente, como le ocurre, todavía en la etapa muda, al jockey de The Shamrock Handicap (La hoja de trébol, 1926) y, ya en la madurez de la obra del realizador, al joven Huw Morgan en How Green Was My Valley! (¡Qué verde era mi valle!, 1941) o al piloto Frank “Spig” Wead en The Wings of Eagles (Escrito bajo el sol, 1957);

- el conflicto que enfrenta a dos clases sociales, en este caso a través de los hijos del herrero y un terrateniente, elemento omnipresente en el cine fordiano;

- la pérdida del ser amado, en este caso en la figura de la mujer del herrero, como en el poema de Wadsworth, algo que volverá a ocurrir en infinidad de filmes entre los que cabe destacar She Wore a Yellow Ribbon (La legión invencible, 1949), The Long Grey Line (Cuna de héroes, 1955) o The Last Hurray (El último hurra, 1958);

- los malentendidos amorosos, en los que un personaje engatusa y engaña a la pretendida de otro –como ya ocurriera en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) y volverá a ocurrir, por ejemplo, en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926)–;

- el motivo del tren, si bien en este caso no como metáfora del progreso, sino para provocar un segundo accidente (si el primero fue al caer de un árbol, el segundo vendrá informado por un atropello ferroviario; es decir, uno lo dará la naturaleza y otro lo causará el progreso);

- el robo de un bien común, si bien en este caso no será un banco, como en otras ocasiones –Just Pals (Buenos amigos, 1920) es el ejemplo más reciente–, sino el dinero de la parroquia; además, en relación con dicho robo,

- como ocurre con la maestra en Just Pals (Buenos amigos, 1920), también en The Village Blacksmith (El herrero del pueblo, 1922) la joven envuelta en el triángulo amoroso, Alice, es acusada del robo e intenta suicidarse –si en Just Pals (Buenos amigos, 1920) era echándose al río, ahora es durante una tormenta –próxima a esa otra con la que Murnau abrirá Sunrise: A Song of Two Souls (Amanecer, 1927)–.

4.2. Fatalidades, familias rotas y esperanza en la derrota: el camino del héroe fordiano

Es este un filme en el que, como espectadores, debemos ayudarnos de la trama recogida por los comentaristas para dar un sentido holístico al relato, pues el fragmento disponible constituye una suerte de collage de diferentes partes de la historia, principalmente de la segunda

En la introducción, de la que no disponemos, Johnnie Hammond, uno de los hijos del herrero, queda inválido al caer de un árbol al que el niño Anson Brigham lo ha desafiado a trepar. Anson es el hijo del terrateniente, que odia al herrero por haberse casado con la mujer que él amaba. Ella muere.

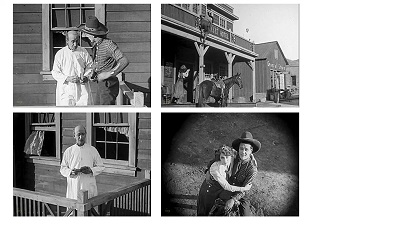

Diez años después (alrededor de 1923), el hijo, Bill Hammond, se marcha para continuar con sus estudios de medicina (con la intención de curar a Johnnie), y Anson, que ya ha vuelto de la universidad, engatusa a la hija de Hammond, Alice, provocando el chismorreo del pueblo. Bill resulta herido en un accidente de tren, y Alice, acusada de robar el dinero de la parroquia (hurtado en realidad por Anson), intenta suicidarse durante una tormenta. Es justo en este momento cuando da comienzo el fragmento conservado: vemos a los hermanos Hammond reunidos, uno en cama y otro en su silla de ruedas, maldiciendo a Anson mientras un plano intercalado muestra a Alice caminando bajo la tormenta. Johnnie, entonces, se arroja al suelo desde su silla y abandona la casa a rastras, bajo el diluvio, para socorrer a Alice (figura 22).

Figura 22.

Las secuencias en las que vemos al lisiado Hammond arrastrarse bajo la tormenta hasta la casa de los Brigham para acusarles y pedirles que confiesen por el robo son crudas y penosas, especialmente cuando este logra entrar en la casa de sus enemigos y es apaleado por su osadía por el mayor Brigham ante la morbosa mirada de su hijo. Entre tanto, Alice huye por el bosque y, en un momento dado, un rayo cae sobre un árbol y ella se desvanece desmayada (figura 22). Pero entonces, un hombre robusto la rescata; hasta este punto no teníamos noticia suya, pues no hemos podido ver el comienzo del filme, pero presumimos que se trata del herrero.

Figura 23.

El escarnio y la confesión pública forma parte del tratamiento de la relacionalidad fordiana, lo cual está en sintonía con su concepción personalista del encuentro y la realización: el bien y el mal han de ser conocidos por la comunidad de personas, sobre todo cuando el segundo encarna en representantes de la moral instituida

En la casa de los Brigham, el anciano terrateniente apalea al joven Hammond hasta que irrumpe, precisamente, el herrero, quien abate de un puñetazo al agresor de su hijo y amenaza con hacer otro tanto con Anson si no van de inmediato a la iglesia a confesar que fue él quien robó el dinero. Hammond se lleva a los Brigham bajo la lluvia hasta la iglesia: al mayor, caminando; a Anson, en cambio, literalmente a rastras, igual que llegó hasta él su valiente hijo lisiado –las secuencias ofrecen un claro paralelismo visual entre un caso y otro mediante algunos primeros planos del hijo del terrateniente que hacen de negativo de aquellos otros en los que veíamos a Johnnie arrastrarse– (figura 23).

Figura 24.

En la iglesia, ante los feligreses allí congregados, el mayor Brigham confiesa; si bien, en un último ejemplo de mezquindad, intenta hacer descansar la responsabilidad sobre su propio hijo:

¡Y pensar que propia carne y sangre traería la desgracia sobre mi honorable nombre! (intertítulo).

Otro intertítulo recoge el desenlace:

Así, la tormenta se disipa y, a su debido tiempo, llega el día que ha estado tan cerca del corazón de Bill. El destino de Johnnie está en las manos amorosas de su hermano.

La escena que sigue nos sitúa en un quirófano donde el hermano de Johnnie, ya recuperado de su accidente ferroviario, está interviniendo a este para que pueda volver a caminar (figura 24). Otro ejemplo narratológico de la manera en la que Ford reconoce en la familia su naturaleza sanadora: es el padre el que salva y el hermano el que cura.

Figura 25.

4.3. La centralidad de la acción amorosa reveladora de la persona: una original articulación de inspiración literaria

El cierre del poema de Wadsworth es también la moraleja –explícitamente wojtyliana– del relato de Ford: es en cada una de nuestras acciones donde nos realizamos en la vida

Ford comparte entonces un nuevo intertítulo de claros tintes personalistas; y, más concretamente wojtylianos, al invocar el poema de Wadsworth para apelar a la centralidad de la acción en la revelación de la identidad personal:

¡Así, en la fragua llameante de la vida, deben forjarse nuestras fortunas!; ¡así, en su yunque resonante, se moldea cada acto y pensamiento ardiente!

Se trata de los cuatro últimos versos del poema de Wadsworth que inspira el filme:

Thus at the flaming forge of life

Our fortunes must be wrought;

Thus on its sounding anvil shaped

Each burning deed and thought.

No queremos dejar de advertir la originalidad en la expresión de una concepción de la acción claramente personalista por parte de Ford en un filme tan temprano, acudiendo a su formulación a través de la cita de un conocido poema de Wadsworth. Y es que, en adelante, será habitual que Ford halle en la literatura la mejor definición de sus convicciones antropológicas.

Ford reúne a la comunidad para hacer a los prójimos conocedores de la falsedad, pero también –y sobre todo– partícipes de la verdad, que casi siempre adopta la forma del amor-compromiso, y a la que siempre acompaña una dosis de humor

Las secuencias finales vuelven a arrojar un saldo personalista reconocible en el lenguaje visual fordiano. Aquellos que se habían reunido en la iglesia para escuchar la confesión de los Brigham lo hacen ahora para asistir a un enlace matrimonial: el de Johnnie y Alice (figura 25).

Figura 26.

No puede faltar un guiño de humor fordiano. En un momento dado, durante la ceremonia, el realizador pone el foco en dos asistentes al enlace; se trata de dos “paletos”, presumiblemente vecinos del pueblo. El primero expresa, emocionado:

Elmer, esto me recuerda al día que me casé… por eso estoy llorando,

a lo que el otro responde con una expresión cuya traducción pierde la gracia, como tantas veces en el humor fordiano, basado en los juegos de palabras y los dobles sentidos. Y es que, el amigo dice:

What’s the matter, is she out of work?,

que bien pudiera ser traducido como “¿Cuál es el problema, no tiene trabajo?”; pero también, y he aquí el gesto humorístico, pues claramente el personaje se refiere a ello, como “¿Cuál es el problema, no funciona?” (figura 26).

Figura 27.

El filme concluye con la secuencia en la que la pareja recién casada abandona la iglesia; no sin que antes Alice se acerque a Bill, su nuevo cuñado, para regalarle el ramo de flores. Porque la alegría cristiana y la esperanza adquieren sentido en la entrega.

Para ver la entrada anterior

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, L. (2001). Sobre John Ford. Escritos y conversaciones. Paidós.

Bogdanovich, P. (2018). John Ford. Hatari Books.

Cowie, P. (2004). John Ford and the American West. Harry N. Abrams, Inc.

Eyman, S. (2006). John Ford. Print the Legend. T&B Editores.

- y Duncan, P. (2004). John Ford. Las dos caras de un pionero. Taschen.

Gallagher, T. (2009). John Ford. El hombre y su cine. Akal.

Gutiérrez Delgado, R. (2023). Los héroes de John Ford. Melancolía en tiempos de egoísmo. FilaSiete. Monográfico nº5: John Ford, 213, 38-40.

McBride, J. (2021). Tras la pista de John Ford. Cult Books.

Sarris, A. (1975). The John Ford Movie Mystery. Indiana University Press.

Urkijo, F-J. (2010). John Ford. Cátedra.

NOTAS

[1] En una entrada ulterior que seguirá a la dedicada a Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923) pretendemos ocuparnos de otro filme incompleto, del que conservamos treinta y nueve minutos (falta solo uno de los cinco rollos): North of Hudson Bay (La jornada de la muerte, 1923).

[2] Como recoge Urkijo (2010, p. 159), a Gallagher debemos la organización del ciclo «El John Ford desconocido», que en 1990 permitió la exhibición, en el Museo Americano de las Imágenes en Movimiento de Nueva York, de tres películas mudas del realizador entre las que se encontraba, precisamente, The Last Outlaw (El último forajido, 1919).

[3] Lo más interesante de lo poco que el autor recoge en torno a estos filmes, ya en el apartado final de su obra, relativo a la filmografía del director, es que este planeó volver a rodar The Last Outlaw (El último forajido, 1919) cuando terminó la II Guerra Mundial:

trabajó en el guion, añadiendo personajes y cambiando el final, y se empezaron las negociaciones preliminares con Herbert J. Yates, de Republic Pictures. La película debía ser protagonizada por el viejo amigo de Ford, Harry Carey (p. 231).

Sin embargo, abandonó el proyecto para dedicarse a la preparación de una película sobre los juicios de Nuremberg que, finalmente, también se vio malogrado a raíz del traslado del general Donovan. Este episodio lo recoge también Eyman (2006, pp. 175-176; 299); según el autor,

la primera película de Argosy sería un viejo film favorito de Ford de los días de la Universal, The Last Outlaw. United Artists compró los derechos de la historia por 25.000 dólares e iba a distribuirla si John Wayne y Harry Carey accedían a protagonizarla […]. Por desgracia, el trato fracasó, probablemente porque Cooper creía que un trato de varias películas sería más ventajoso que una sucesión de contratos de una sola película (p. 299).

[4] Para muestra, un botón: Cuando, en 1981, Lindsay Anderson publicaba Sobre John Ford. Escritos y conversaciones, que aquí citamos en la edición española de 2001, el autor hacía referencia a Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) y declaraba que

la siguiente película de Ford que se conserva data de tres años después, cuando había pasado de la Universal a la Fox y su colaboración con Carey había concluido (p. 65).

Se refiere a Just Pals (Buenos amigos, 1921), lo que significa que uno de los máximos especialistas en la obra del cineasta de Maine no había tenido acceso ni a Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), ni a Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), ni –por supuesto– a The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), ni a los filmes a los que dedicamos esta reflexión. Otro tanto le ocurre a Sarris; quien, en su conocida obra The John Ford Movie Mystery (1975, p. 25) declara expresamente que, de las obras de Ford anteriores a 1930, solo ha visto Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Just Pals (Buenos amigos, 1920), Cameo Kirby (Sota, caballo y rey, 1923), The Iron Horse (El caballo de hierro, 1924), 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926) Four Sons (Cuatro hijos, 1928) y Hangman’s House (Legado trágico, 1928).

[5] Primer rollo (aprox. 11’) disponible en: https://youtu.be/Qu7yrriMBC0?si=P6bli56OlhgLByUy.

[6] Disponible en: https://youtu.be/bySg3zQ4-GM?si=nm0uRIP1pNONQNwj.

[7] Es curioso como Ford emplea en el intertítulo el vocablo “Injun”, transcripción fonética de cómo sonaría la pronunciación de Indian.

[8] Disponible en: https://youtu.be/LmhTrLTBX7A?si=awMKfhTW0FC8anr9.

About the author

Licenciado en Derecho y en Humanidades, y graduado en Educación Primaria y en Filosofía; Máster en Neuropsicología y Educación; Doctor en Derecho, y en Filosofía y Cine con una tesis sobre el personalismo fílmico de John Ford (bajo la dirección del Prof. Dr. José Alfredo Peris-Cancio). Profesor de la UCV en las facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y Teología, así como en el Study Abroad Program.