Plenificación y diferencia: a propósito del bien común

en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918)[1]

1. Contextualización

En nuestra primera entrada hicimos referencia a Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) con ocasión de nuestro estudio de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917). Concretamente, mencionamos el paralelismo entre planos de uno y otro filme en el que un personaje hacía entrada en un bar. En el caso de la película que nos ocupa el plano en cuestión corresponde a una de las primeras escenas, en la que un cuadro de Remington, A Misdeal, “toma vida” para sumergirnos en el relato de Ford, que es a su vez el del escritor-narrador en una fórmula de autor tras el autor.

Dice Jaime Iglesias, respecto al guiño fordiano al pintor, que “este hecho denota un talante abiertamente subversivo en el cineasta, capaz de vincular narrativamente un ejemplo de alta cultura con los rigores de un relato abiertamente pulp” (2023p. 12). Aunque la influencia del pintor resulta palpable y ha sido reconocida por el propio Ford en relación con She Wore a Yellow Ribbon (La legión invencible, 1949) (Bogdanovich, 2018, p. 135; Eyman, 2006, p. 342), no es menos cierto que, como apunta McBride (2021, p. 506), el director recoge referencias explícitas al pintor ya en encuadres, planos e incluso argumentos de obras tan tempranas como la que ahora nos ocupa.

Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) ha sido mencionada ya en nuestras entradas anteriores para hacer referencia a elementos típicamente fordianos presentes en el filme: la influencia pictórica de Remington, la tendencia del realizador a rodearse de actores de confianza, o el recurso a un lenguaje cinematográfico propio en la construcción de planos y secuencias

En nuestra tercera entrada[2], en torno a Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917), volvimos a mencionar la película a la que dedicamos estas líneas. Lo hicimos para subrayar un rasgo fordiano que se proyecta a la longitudinal de la obra del realizador, como es la tendencia a rodearse de un elenco de actores de confianza popularmente conocido como la “John Ford Stock Company”, que en los primeros trabajos del cineasta de Cape Elizabeth vino conformada –entre otros, aunque principalmente– por el triángulo protagónico Harry Carey, Molly Malone y Vester Pegg (McBride, 2021, pp. 127-128). También en aquella entrada nos referimos a Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) para practicar una comparativa en el recurso a planos de detalle en los que leemos cartas escritas a los protagonistas o por estos, así como al tratamiento del modelo de conversión del pistolero en héroe.

Finalmente, en nuestra cuarta entrada, en la que practicamos una lectura del filme recientemente redescubierto The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), también nos pronunciamos acerca de similitudes no menores con la película que acoge esta reflexión. Concretamente, nos referíamos entonces a los exteriores que Ford rueda en desfiladeros, acantilados y ríos acudiendo a planos prácticamente idénticos. Mencionábamos también el recurso al bar o la taberna que acoge, en sentido amplio, el locus narrativo de una socialidad desestructurada en esos incipientes núcleos urbanos que acogen los westerns fordianos. Y es que, en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), un intertítulo expresa explícitamente cómo “el centro vital de Rawhide era un salón de baile y hotel”.

Es necesario prestar especial atención, desde los primeros filmes de Ford, al tratamiento que el director brinda de un elemento central de la relacionalidad personalista, como es el bien común y su doble caracterización en la analogía proporcional (diferencia) y la superordenación (plenificación)

Establecido este fugaz recordatorio a modo de contextualización de la película que nos convoca en el marco de las entradas realizadas, en lo que sigue queremos ocuparnos de compartir una lectura en torno al filme en cuestión, haciendo hincapié en un elemento del personalismo fordiano crucial para comprender en su merecida hondura el tratamiento de la relacionalidad por parte del director.

Nos referimos al bien común al que tantas veces han hecho referencia los comentaristas y críticos como connatural a los protagonistas de las obras del realizador de Maine. El cual, a nuestro ver, corre el riesgo de ser interpretado de manera superficial y oportunista desde aproximaciones que se agotan en un plano iconográfico, coyuntural y más atento al sentir sociológico que a la verdadera preocupación antropológica del director. En concreto, y como trataremos de reflejar desde nuestra lectura, creemos que una comprensión justa de las nociones personalistas –de inspiración wojtyliana– de comunidad, actitudes auténticas e inauténticas del actuar junto con otros o bien común, en la doble caracterización de este en sus propiedades de analogía proporcional (diferencia) y superordenación (plenificación), habilita el acceso al esquema relacional fordiano que permite entender la acción personal en su contexto experiencial.

Por ello, en estas líneas nos proponemos volver a Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) en un ejercicio como el que Gabriel Marcel propusiera al referirse a su método filosófico, en el que el pensador y dramaturgo francés acostumbrara a servirse de sus propios personajes teatrales:

Quisiera decir que, en una filosofía concreta como esta, el método implica el recurso al ejemplo no como un simple procedimiento auxiliar sino, por el contrario, como un paso absolutamente esencial. El ejemplo no se limita a ilustrar una idea que estuviera ya de antemano plenamente constituida. Yo compararía la idea preexistente con una semilla: tengo que plantarla en la tierra favorable constituida por el ejemplo para ver verdaderamente lo que es; lo veré según la manera en que se desarrolle. (2012, p. 242).

Traemos a colación la cita anterior para insistir en que, en nuestra argumentación, no es el cine el campo de la ilustración de ideas preconcebidas, sino, en el marco de un método personalista de inspiración cavelliana informado por la repetida y atenta lectura en clave de experiencia integral, esa “tierra favorable” a la que Marcel se refiere y en la que intuimos el potencial desarrollo de una visión de la persona en todas sus dimensiones.

2. En el comienzo, un fugitivo

Apenas dos meses después del estreno de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) el joven director que firma aún como Jack Ford hace pública, un 29 de junio, Hell Bent (El barranco del diablo, 1918)[3] –son los únicos filmes de 1918 que conservamos de los siete que Ford rodó aquel año–. Uno más de esos veinticinco westerns que informan la estrecha y prolija colaboración entre Ford y su amigo Harry Carey[4] de los que, como recuerda Gallagher (2009, p. 34), en 1966 no conservábamos ninguno; a lo largo de las décadas siguientes, y casi siempre accidentalmente, se irían recuperando no pocos de los primeros trabajaos del realizador. Concretamente, y como recoge Urkijo (2010, pp. 147-148), Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) fue descubierta durante los preparativos para la jornada de cine mudo en la Filmoteca de Praga el 30 de agosto de 1988.

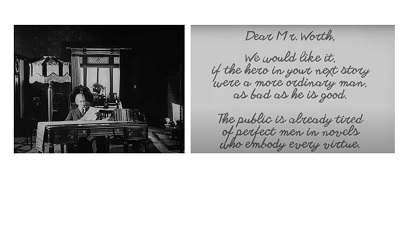

Remington y una original fórmula de autor tras el autor sirven a Ford para situar el inicio del filme

La película comienza cuando Fred Worth, autor de novelas western, recibe una carta en la que los editores rechazan su último trabajo por considerar a sus personajes demasiado perfectos y poco realistas, invitando al escritor a reconsiderar la posibilidad de elaborar personajes ordinarios con claroscuros (figura 1), como esos héroes que gustan a Ford:

En términos fordianos, el buen hombre malo era el forajido de alma noble que se convierte en el salvador de una sociedad hipócrita que tiene problemas a la hora de aceptar su forma de comportarse. Los primeros westerns de Ford giran alrededor de la redención espiritual del fuera de la ley hasta que este revela su innata nobleza. Durante el proceso, el personaje se enfrenta a los prejuicios clasistas y permite que la sociedad se comporte de una forma más humana. (McBride, 2021, p. 124).

Continúa advirtiendo McBride que “la fascinación de Ford por los forajidos de alma noble iría mucho más allá de la serie de westerns que rodó con Carey”, si bien en esta ocasión, como en nuestras entradas anteriores, volvemos a centrarnos en uno de esos papeles en los que el íntimo colaborador del director interpreta al fuera de la ley Cheyenne Harry –un nombre que sufre variaciones en algunos filmes, como aquel al que dedicamos nuestra última entrada–.

Figura 1.

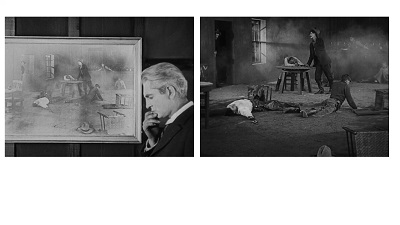

El escritor, se levanta de su escritorio y camina, contrariado, hasta una estancia de la casa en la que se aposta frente a un cuadro, pensativo. El cuadro es The Misdeal (1897), un óleo sobre lienzo de Remington que arroja el interior de un bar en los instantes que siguen a una pelea. La cámara, entonces, abandona al escritor en sus tribulaciones mediante un zoom de aproximación que, haciéndonos partícipes de la historia que ronda en la cabeza del autor, nos sumerge en el interior del cuadro, que cobra vida con la irrupción en el local del personaje que en el lienzo asoma tímidamente a la puerta (figura 2)[5].

Figura 2.

Harry Cheyenne Carey, un fugitivo perseguido por delitos menores

Tomando como punto de partida la taberna ilustrada por Remington, Ford sitúa el comienzo del relato en la huida de un pistolero que, al parecer, ha hecho trampas jugando a las cartas y ha escapado adentrándose en el desierto. No es un mercenario como el Cheyenne de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) ni un honesto ganadero como el de Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917); tampoco el marginado devenido en guerrillero Kaintuck, de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918).

En esta ocasión, y aunque cabe presumir que sus antecedentes no se agotan en los que se nos presentan, el Cheyenne de Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) es un jugador de cartas y estafador. En todo caso, una vez más, un fuera de la ley, uno de tantos personajes fordianos que son presentados por el realizador en los comienzos del filme en el negativo de la participación; es decir, heridos de una u otra forma en su relacionalidad y víctimas de alguna de las formas de alienación que describe Wojtyla: la evasión o el conformismo.

El sheriff y los suyos han llegado tarde al escenario y, sin perder un minuto, organizan una batida para ir en busca de Cheyenne antes de que este logre cruzar el río y salir de su jurisdicción. Un concepto, el de la frontera y las cuestiones jurisdiccionales, que seguiremos viendo en westerns de Ford como Stagecoach (La diligencia, 1939), 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948) o Río Grande (Río Grande, 1950), entre otros. Concepto que adquiere relevancia en la comprensión y en la reflexión crítica en torno a la relacionalidad en su dimensión social, precisamente a raíz de que el realizador aborde su tratamiento de manera crítica: subrayando, a menudo con cinismo, la aleatoriedad de la autoridad moral en estructuras alienantes, así como invitando al espectador a acompañar al perseguido en un proceso de reconocimiento que sitúan la atención primera en la dimensión interpersonal de la relacionalidad.

Los forajidos de Ford han de refundar su participación social desde la donatividad y el compromiso en la esfera de sus relaciones «yo-tú». Y esa esfera casi siempre implica, en Ford, el amor familiar en sus expresiones conyugal y filial

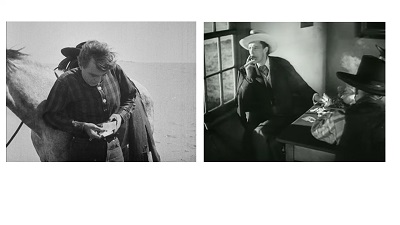

El bandido que huye, Harry Carey, logra finalmente cruzar el río y, ya a salvo, lo vemos recobrar el aliento junto a un charco en el que se refresca y saca de sus bolsillos varias cartas con las que hace juegos de manos antes de arrojarlas al suelo (figura 3, izquierda). En efecto, es un estafador y no será la única vez que Ford retrate a un tahúr, siendo tal vez la más conocida la del Hatfield de Stagecoach (La diligencia, 1939) (figura 3, derecha).

Figura 3.

Un intertítulo nos advierte de que la banda de Beau Ross aterroriza a los ciudadanos de Rawhide; lo hacen asaltando a los viajeros en los caminos. Se trata de una de tantas asociaciones criminales que Ford retrató, a título ejemplificativo y en su etapa de producción silente, en filmes como Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) o 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926). Agrupaciones que, desde la perspectiva analítica que adoptamos en la presente, representan el negativo de la participación a modo de mal común o acción encaminada a la consecución de un bien común solo aparente o percibido como tal por error, si bien en el que no se actualizan sus dos propiedades esenciales, tal y como las describe Wojtyla.

Y es que, dejando a un lado la dimensión interpersonal de la comunidad, la segunda de las dimensiones de la relacionalidad personalista, la social, apunta no ya –no, al menos, directamente– a los pronombres «yo-tú», sino al de «nosotros», que refiere una colectividad compuesta de hombres. La cual, en palabras de Wojtyla,

no posee en sí un ser sustancial, sin embargo […], lo que deriva de la accidentalidad, de las relaciones entre los hombres-personas, se presenta como en un primer plano, suministrando la base de un juicio, en primer lugar, sobre todos, y, en segundo lugar, sobre cada uno en esta colectividad. Esto es cuanto está contenido en el pronombre «nosotros». (2014, p. 90)[6].

Las bandas de forajidos y criminales de los primeros westerns de Ford encarnan el negativo de la participación social en los opuestos de sus propiedades constitutivas: la analogía proporcional y la superordenación

La dimensión del «nosotros» remite a una multiplicidad de acciones «en común» que, como explica Burgos, reflejan la manera en la que los participantes “comparten ilusiones, recuerdos, tradiciones y costumbres” (2023, p. 10)[7]; es decir, acciones acontecidas en relación con un cierto valor que merece la consideración de bien común, de suerte que, en última instancia, el núcleo de la comunidad en la dimensión del «nosotros» viene constituido por una igual relación de muchos «yo» con un bien. Con otras palabras, cabe hablar de comunidad allí donde una pluralidad de hombres actúa de igual manera (en «común unidad») respecto a un bien. De lo cual se sigue que la comunidad se alza, como explica Wojtyla poco después en el citado escrito, en “expresión particular de la trascendencia propia del hombre en cuanto persona” (p. 94)[8].

Pues bien, en relación con el bien común al que se refiere Wojtyla queremos practicar una aclaración que consideramos necesaria antes de seguir adelante en nuestro estudio. Y es que, como adelantábamos más arriba, el concepto en cuestión es portador de dos propiedades identificativas o elementos de significación esenciales: su analogía proporcional y su superordenación.

La primera implica algo tan sencillo y evidente como que la realidad del bien común se halla informada por la diferencia, en el sentido de que el bien común adquirirá tantas formas como expresiones del «nosotros», siendo diferente el que inspira al matrimonio del que informa a la nación, por traer a colación ejemplos empleados por el propio Wojtyla (2014, p. 95); en cuanto al «carácter superordenado» del bien común, hace referencia a la necesidad de que dicho bien sea plenificador en lo individual, hasta el punto de que no cabe tener por bien común aquel que demanda una claudicación del bien personal[9]; lo cual alza la noción en garantía frente al utilitarismo como forma de alienación[10]. Wojtyla se refiere a ello con claridad rayana cuando advierte que

el «nosotros» por naturaleza no significa ninguna disminución ni una deformación del «yo». Si sucede esto a veces […], la causa hay que buscarla en el plano de la relación con el bien común. Esta relación puede ser defectuosa de distintos modos tanto por parte de un «yo» humano (o de muchos), como por parte de lo que se considera como bien común para muchos «yo». (2014, p. 93).

A menudo, el comienzo de los westerns fordianos plantean una colisión de bienes malinterpretados como bienes comunes por diferentes «nosotros», y se sugiere que es labor del marginado o no partícipe en ninguna de dichas formas sociales la de identificar y hacer suyo un bien específico mediante la acción de compromiso que permita reinaugurar la participación

En suma, lo que ahora interesa es que ambas propiedades, la analogía proporcional y la superordenación, pueden entenderse en términos de diferencia y plenificación: el bien común difiere en cada «nosotros» y apunta a la realización de cada «yo». De ahí que la realidad del bien común resulte –como advierte el propio Wojtyla en algunos apartados del capítulo séptimo de Persona y acción (2017)[11]– en múltiples colisiones; precisamente porque el «nosotros» es asignado a cada hombre como una llamada personalísima a la acción:

Lo que cuenta al configurarse los distintos «nosotros» en toda la riqueza de la analogía que le es propia, es el claro reflejo del «yo» humano, de la subjetividad personal del hombre, y no al contrario. Y si fuese al contrario, el hombre en cuanto sujeto debería introducir correctivos. La comunidad social del «nosotros» le es no sólo donada, sino que se le es asignada como tarea. Todo eso no hace más que confirmar la tesis del peculiar primado del sujeto-persona respecto a la comunidad. (Wojtyla, 2014, p. 100)[12].

Esta cuestión reviste especial calado en lo que afecta a nuestra actual lectura, pues en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918), como en tantos otros filmes de Ford, el punto de partida del director no es otro que el retrato de expresiones relacionales heridas en la dimensión del nosotros a partir de la inobservancia de alguna de las propiedades inherentes al bien común.

Este apunte no es, a nuestro ver, cuestión baladí, pues supone tanto como sustituir el superficial esquema “buenos vs malos” por otro que permite al espectador distinguir el origen y las razones por las que un determinado grupo de personas colabora en lo que considera equivocadamente un bien común, que no es tal sino un motivo de alienación. Por eso el héroe fordiano que se adentra en estas estructuras, como en nuestra última entrada vimos que sucede a Kaintuck Harry en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) cuando se alista en las guerrillas, sufre en el marco de dichas estructuras las formas de alienación de la evasión o del conformismo.

3. El pueblo, el bar, las diferencias sociales y la camaradería

En los primeros westerns de Ford, el saloon constituye un paréntesis sociológico heterogéneo en el contexto geográfico del desierto; algo que el realizador matizará en sus westerns de madurez, en los que dejará de poner el énfasis narrativo en la hostilidad de este entorno para concederle un significado espiritual

De vuelta en Rawhide, Ford nos concede una serie de secuencias de gran interés en relación con una lectura de la relacionalidad a nivel social como la que proponemos. Nos sumerge directamente en el salón de baile y hotel del lugar. Allí, indios, mexicanos y colonos comparten el salón en el que las mujeres bailan y los hombres beben y juegan a las cartas, como es habitual en los westerns de Ford, en los que el saloon es un paréntesis sociológico heterogéneo en el contexto geográfico del desierto –en sus westerns de madurez, Ford dejará de poner el énfasis narrativo en la hostilidad de este entorno para concederle un significado espiritual en el que los accidentes geográficos son antes un templo[13] que un no-lugar destinado al pillaje y la ocultación para formas de vida marginales–.

Cheyenne irrumpe en el local a caballo pidiendo al posadero una habitación, a lo que este replica que están todas ocupadas por dos inquilinos, a excepción de la de Cimarrón Bill, que no desea compañía y a quien un intertítulo define como “un hombre malo con un corazón suave, pero solo en algunos lugares”. Harry insiste y, tras subir las escaleras aún montado en su caballo, irrumpe en la habitación en la que Cimarrón duerme y entabla conversación con él mientras el equino comienza a comerse la paja que hace de colchón (figura 4, izquierda)[14].

Ante la negativa de Cimarrón a compartir su alcoba, Cheyenne lo invita revolver en mano a abandonar la estancia, cosa que hace su interlocutor, aún en ropa interior, saltando por la ventana. He aquí otro motivo reconocible en los westerns de Ford; basta pensar en el duelo en el bar en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) o en la escena final de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918); en ambos casos, alguien entra y/o sale del bar o del hotel empleando la ventana. En este caso, la escena reviste especial comicidad pues, además del papel del caballo, vemos cómo Cimarrón regresa a la habitación para hacer otro tanto con Cheyenne, a quien toca ahora saltar –teatralmente– por la ventana para caer sobre un montón de forraje en el que se despacha un burro a quien el forajido saluda.

Para colmo, un intertítulo al que sigue un plano de Cimarrón alzando la voz nos indica que este está cantando el famoso tema fordiano Sweet Genevieve, de John McCormack, que oiremos, años más tarde, en Fort Apache (Fort Apache, 1948). Los dos, Cheyenne y Cimarrón, acabarán cantando juntos la canción, en una fraternal comunión típicamente fordiana (figura 4, derecha); tantas veces los personajes del realizador se relacionan y sufren auténticos encuentros desde la paradójica expresión de la música, el alcohol y la pelea.

Figura 4.

A menudo, Ford presenta una instantánea primera del anverso y el reverso de la participación en su dimensión social contraponiendo a un «nosotros» estructuralmente corrompido e impersonal, otro naturalmente imperfecto pero informado por lazos de afectividad

4. Los tres «nosotros» del primer Ford

Pero, como advertimos en nuestra última entrada con ocasión del estudio de The Scarlet Drop (La gota de sangre, 1918), en las primeras tramas de Ford el esquema relacional acostumbra a venir configurado por tres tipos de «nosotros»: el de los grupos o las asociaciones criminales, el de una familia y los lazos entre sus miembros, y el que informa la relación entre marginados, extranjeros y forajidos entre sí y con los otros dos grupos.

Pues bien, como ocurría en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918) con los hermanos Calvert, también en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) es central la relación entre los hermanos Thurston, Bess y Jack. En esta ocasión, y como es habitual en los primeros filmes de Ford, él tiene problemas financieros y es ella la que paga por los errores y la codicia de su hermano; circunstancia que en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918) lleva a la joven a tener que trabajar en el salón de baile. Cheyenne intercede por ella cuando la muchedumbre la acosa, pero es rechazado por la joven tras intentar besarla impulsivamente.

En cambio, su oponente por el amor de Bess, el líder de la banda de asaltantes Bean Ross, es presentado por un intertítulo como un extranjero como Cheyenne, si bien capaz de ejercer dominio sobre los otros mediante “su correcta oratoria, su rifle y su desprecio por la sociedad de Rawhide”. He aquí el ejemplo de alienación social al que nos hemos referido más arriba al traer a colación las nociones de comunidad, bien común (en sus expresiones de planificación y diferencia) y, por consiguiente, las formas de alienación de las que es manifiesto perpetuador Ross, cuya relacionalidad se fundamenta en el ejercicio de dominación sobre los otros considerados como medios.

Como ocurriera en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), el nuevo pretendiente trata de hacer negocios con el hermano de su pretendida para ganar el favor de esta, mientras –esto no ocurre en el filme anterior, pero sí en otros de Ford– el marginado, Cheyenne, se emborracha y canta en la barra junto a su nuevo amigo, Cimarrón Bill (figura 5). Así, y como ocurre siempre en los westerns fordianos, llegado este punto cada afectado por el complejo relacional ocupa su lugar en el microcosmos de la sociedad-taberna que se gobierna, en mitad del desierto, de acuerdo con una concepción hobbesiana de la justicia informadora de contextos totalitarios.

Figura 5.

Cheyenne no se arrepiente de hacer trampas en el juego, pero pide perdón con la cabeza gacha para retirarse en la humildad cuando ofende a Bess. La conciencia y el arrepentimiento del forajido fordiano responden a una lógica de la moral autónoma, no a una de tipo heterónoma

Al final de la noche, cuando Mary se dispone a abandonar el local, Cheyenne aprovecha para acercarse a ella junto a la puerta. El tahúr se disculpa por su conducta anterior y tiende su mano a la joven para despedirse, pues se dispone a abandonar el pueblo, a lo que ella responde invitándolo a acompañarla a su casa para hablar de lo sucedido.

La secuencia puede pasar inadvertida desde una lectura que se agote en el buenismo o la inocencia de Cheyenne, pero en ella late un mensaje de alcance moral. Harry no se arrepiente de hacer trampas en el juego, pero pide perdón con la cabeza gacha para ofrecer una sincera y humilde retirada cuando ofende a Bess… Y es que, la conciencia y el arrepentimiento del forajido fordiano responden a una lógica de la moral autónoma, no a una de tipo heterónoma, constituyendo las cartas una perfecta ejemplificación de la aleatoriedad de tantas normas impuestas en un contexto que carece de una autoridad moral y política reales. Frente a ello, Ford se encarga de dejar claro, como hará a lo largo de toda su filmografía, que en la actualización de las normas morales juega un papel central una experiencia integral informada por la afectividad amorosa.

Curiosamente, como si de un simbólico bautizo se tratase, bajo un aguacero como el que ya había rodado –también a la salida del bar– en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917), Ford construye la escena que sigue mostrando cómo Harry arropa a Mary y la toma entre sus brazos para llevarla hasta su casa. Allí, la joven ofrece un té a su invitado y volvemos a situarnos ante una secuencia que Ford compone desde una comicidad tierna, en la que vemos a Cheyenne fuera de lugar, extraño a los modales presupuestos en el encuentro y respecto a los que es un recién nacido o “bautizado” (figura 6, arriba a la izquierda).

Un intertítulo informa de que finalmente Harry ha decidido no abandonar la ciudad y, de hecho, la siguiente escena nos muestra al fugitivo en el umbral de la verja de la casa de Mary –he aquí otro de los motivos visuales fordianos advertidos por Eyman y Duncan (2004, p. 17): el de las vallas, que volveremos a ver en Just Pals (Buenos amigos, 1920) o en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926), entre otros–. Lleva algo oculto bajo el sombrero, seguramente algún obsequio para su pretendida, lo cual confirma el hecho de que no avanza con la seguridad del pistolero, sino titubeante, inseguro… la puerta de la verja está –simbólicamente– abierta, pero no entra (figura 6, arriba a la derecha); da media vuelta, se vuelve nuevamente y aguarda a que Mary salga a recibirlo. Entonces él retira su sombrero y le regala un cachorro, para que lo recuerde cuando se haya ido (figura 6, abajo).

Como los bares y los hoteles, también las vallas y verjas que delimitan los hogares particulares constituyen fronteras en la narrativa heroica fordiana; motivos visuales a los que cabe añadir, como veremos en entradas posteriores, el del tren y las vías

Figura 6.

La escena se ve interrumpida por unas secuencias dramáticas en las que vemos a la banda de Ross, que hasta el momento se presentaba casi a modo de «enemigo invisible» similar al que representan los apaches en la primera parte de Stagecoach (La diligencia, 1939), cabalgando entre riscos y desfiladeros, de camino a Rawhide, donde planean el atraco al banco. Como hará Bim en Just Pals (Buenos amigos, 1920), Cheyenne logra interceptar el atraco enfrentándose a los asaltantes (figura 7); si bien se ve obligado a permitir su huida cuando Ross descubre entre sus secuaces al hermano de Mary. Y es que la fundación del encuentro «yo-tú» entre Cheyenne y Mary ha influido la vertical de la participación también en la dimensión social o del «nosotros», cuya expresión inmediata viene dada por la familiaridad.

Figura 7.

5. Las propiedades del bien común, actualizadas en el encuentro y la redención

Cuando Cheyenne vuelve junto a la joven, declara haber dejado escapar a los bandidos por miedo, pues no quiere delatar al hermano de su amada, a lo que la joven responde negativamente llamándole cobarde. He aquí un acto sacrificial que lo es en la medida en que afirma un compromiso de Cheyenne con un bien que ha identificado como bien común en el que colaborar: el particular y único «nosotros» al que aspira con Mary a raíz de su encuentro se ve informado por la necesidad de la fidelidad familiar, hasta el punto de que lo que dañe a su amada lo daña también a él.

Con otras palabras, y volviendo sobre las propiedades del bien común que dan título a esta entrada, el bien que Cheyenne comparte con Mary se ha hecho diferente (analogía proporcional o exclusividad en su expresión) en la relación entre ambos y revierte en que ha de plenificar a cada amante en su singularidad. El problema es que, en este punto del relato, esta última propiedad del bien común se halla aún incompleta, pues la ocultación por parte de Cheyenne impide una comunicación real entre los amantes que habilite la superordenación del bien; es decir, su perfección en cada uno. De ahí que la última parte del filme venga dedicada casi exclusivamente al salvamento de uno y otro en este extremo; el cual adopta la particular expresión de un via crucis redentor típicamente fordiano, en el que ella es secuestrada y él ha de atravesar literalmente un desierto.

En la última parte del filme Ford retrata la vía de redención de los amantes, que pasa por actualizar y perfeccionar la segunda de las propiedades del bien común al que consagran su encuentro, la planificación en cuanto a mejor expresión del bien en cada uno

Mientras Cheyenne se prepara junto a su amigo Cimarrón para hacer frente a un nuevo ataque de los hombres de Ross, que ha jurado volver al día siguiente, la banda se presenta de improvisto en el pueblo y secuestra a Mary. Cheyenne, entonces, no duda en salir a su encuentro –como hiciera su homónimo en Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917)–, decisión a la que siguen las escenas en el conocido desfiladero al que nos referimos al comienzo de este escrito y alojara escenas de acción en otros filmes coetáneos del realizador.

Mary es llevada a la guarida de los bandidos en las montañas, donde encuentra a su hermano y comprende todo. Son secuencias en las que Ford nos obsequia un empleo de la iluminación que se basta para recoger la decepción y el desasosiego de la joven al conocer la traición de su hermano (figura 8); quien, como le ocurriera a Marley Calvert en The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), se arrepiente y trata de enfrentarse a los bandidos tan pronto como experimenta el peso de la culpa.

Figura 8.

Cuando Harry llega al barranco, es apresado por los hombres de Ross. Este se dispone a huir hacia la frontera que demarca Río Grande tomando a Mary como acompañante y encarga a sus secuaces que se encarguen de Cheyenne, a quien atan a un caballo al que hacen partir el galope, espoleado. A cambio, presumiblemente, Mary se ha ofrecido a realizar su particular sacrificio, aceptando acompañar al líder de los bandidos. El acto de la joven clausura así el diálogo sacrificial y donativo que iniciara Cheyenne, ratificando el fundamento estructural del encuentro. Entre tanto, Cimarrón Bill sale en la ayuda de su amigo, a la vista de que este no ha regresado transcurridas las seis horas que se había concedido.

Llegado este punto del relato, los «yo-tú» que encarnan las respectivas relaciones de Cheyenne con la amada, Mary, y el amigo, Bill, confirman los pilares sobre los que se ha de sustentar la acción redentora última del primero, que habrá de acontecer con ayuda de uno y otro pues, como dijimos ya en entradas anteriores, el héroe fordiano no actúa solo

Cuando Cimarrón y los suyos llegan a la guarida de los hombres de Ross, estos están contando los sacos de dinero robado. Entre ambos bandos tiene lugar un enfrentamiento y siguen secuencias de tiroteos y persecuciones como las que viéramos en Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) y veremos en 3 Bad Men (Tres hombres malos, 1926). Secuencias que concluyen cuando el carruaje de los hombres de Ross se precipita ladera abajo por un desfiladero.

Por su parte, Harry, quien ha logrado zafarse de sus ataduras tras una caída del caballo, vuelve a por el suyo y se adentra en el desierto al rescate de Mary. Son secuencias en las que Ford ofrece planos estéticamente cercanos a los que veremos en 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948) (figura 9), en los que Ford alterna planos generales con planos de conjunto que enfatizan la radicalidad del entorno y la pequeñez de los personajes, con el fin de trasladar la gravedad de la empresa a la que se enfrentan.

Figura 9.

Por su fuera poco, tras un duelo en tablas, Cheyenne y Ross se enfrentan a un último dilema. Un solo caballo no puede llevarlos a los tres de vuelta a la civilización. Cheyenne propone entonces que Mary vuelva a caballo y ellos a pie, a lo que su contrincante accede a regañadientes. Vemos entonces partir a Mary y a Cheyenne y Ross arrastrarse literalmente por el desierto, igual que harán los tres hombres malos de 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948). Ambos sufren visiones y se hallan próximos a desfallecer ante la inminencia de una tormenta de arena que lleva a Ross a la desesperación y la rendición.

En un momento clave en el que los hombres han de enfrentar sus respectivas conciencias ante el tormento que simboliza la fiereza de los elementos naturales, el bandido enloquece y se abandona, mientras que el héroe fordiano adopta las medidas a su alcance y aguarda

Cuando el vendaval amaina, Ross ha fallecido. El desierto, que desempeña en el filme un papel simbólico de tintes bíblicos en el marco de una lectura de la relacionalidad, devora al bandido e indulta al héroe; si bien mediante la intermediación de la gracia, que en Ford adopta una forma personal que forma parte del esquema relacional del héroe. Y es que Cheyenne no sale por sí mismo del atolladero, sino que es hallado aún con vida por Cimarrón Bill, a quien acompaña uno de sus rastreadores indios.

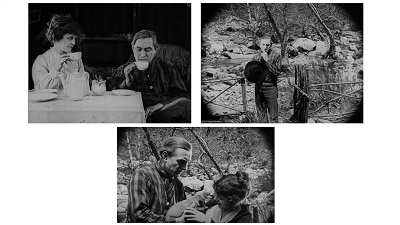

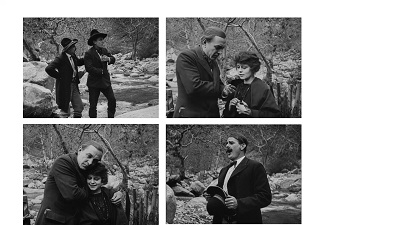

La escena final recoge varios elementos típicamente fordianos en un filme tan temprano como Hell Bent (El barranco del diablo, 1918): el compromiso en la frontera simbólica del hogar, la fraternidad en la forma de la camaradería y la música o el canto como elevación litúrgica del encuentro comunitario. Todo ello en apenas un minuto de metraje en el que asistimos a la petición en matrimonio de Cheyenne y Mary, a la que Cimarrón Bill acompaña al primero (figura 10, arriba a la izquierda) y que tiene lugar junto a la verja de la casa de la joven (figura 10, arriba a la derecha y abajo a la izquierda). El filme concluye, como no podía ser de otra manera en un trabajo de Ford, con un plano del “padrino” o “testigo” en el que, una vez más, canta, visiblemente emocionado, Sweet Genoveve (figura 10, abajo a la derecha).

Figura 10.

Es este un final que cabría calificar de optimista, más próximo al de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) –en su versión comercial, que no en la original– y al de Bucking Broadway (A galope por Broadway, 1917) que al de The Scarlet Drop (La gota escarlata, 1918), en el sentido de que Ford subraya la viabilidad de la refundación en la participación comunitaria por parte del marginado.

A pesar de que, como arroja la escena, dicha comunidad sea aún una en ciernes y por construir; es decir, un camino a recorrer, como refleja el detalle no menor de que el compromiso no tiene lugar ni en el pueblo, ni en el interior del hogar, ni en compañía del hermano de Mary o de otros vecinos, sino a las puertas de la casa, al abrigo de los árboles y junto al río que corre como ese otro en el que, una década más tarde, tantas veces perderá su mirada un reflexivo y emersoniano Abraham Lincoln[15].

Porque, ante todo, si algo caracterizó a Ford ya desde sus inicios, y tal vez por ello sus filmes no pierden vigencia, fue el retrato de personas concretas envueltas en la sana imperfección de relaciones vivas y en constante reconstrucción, en el proceso de eso a lo que el personalismo wojtyliano se refiere como la objetivación de la subjetividad a través de la acción de autodeterminación y en el marco de una experiencia integral que habilita el reconocimiento del otro como prójimo.

Para ver la entrada anterior

BIBLIOGRAFÍA

Bogdanovich, P. (2018). John Ford. Hatari Books.

Burgos, J-M. (2023). La filosofía social de Karol Wojtyla. II. Nosotros. Comunidad, sociedad y communio personarum. El bien común. Quién. Revista de Filosofía Personalista (18), 7-32.

Buscombre, E. (2001). Painting the Legend. Frederic Remington and the Western. John Ford Made Westerns. Filming the Legend in the Sound Era (Studlar, G. y Bernstein, M., eds.). Indiana University Press, 154-168.

Casas, Q. (1989). John Ford. El arte y la leyenda. Dirigido por…

Eyman, S. (2006). John Ford. Print the Legend. T&B Editores.

Eyman, S. y Duncan, P. (2004). John Ford. Las dos caras de un pionero 1894-1973. Taschen.

Gallagher, T. (2009). John Ford. El hombre y su cine. Akal.

Iglesias, J. (2023). El barranco del diablo. El universo de John Ford. Notorious.

McBride, J. (2021). Tras la pista de John Ford. Cult Books.

Rivero Taravillo, A. (2022). Ford Apache. Cien momentos de un genio del cine. Sílex.

Urkijo, F-J. (2010). John Ford. Cátedra.

Wojtyla, K. (2014). Trilogía inédita. II. El hombre y su destino. Ensayos de antropología. Palabra.

- (2017). Persona y acción. Palabra.

NOTAS de Plenificación y diferencia: a propósito del bien común en Hell Bent (El barranco del diablo, 1918)

[1] Película disponible en: https://youtu.be/kc1YucoZAEI?si=g073t1L9akHsVtFt.

[2] Recuérdese cómo en la segunda practicamos una justificada digresión para ocuparnos del estudio de 3 Godfathers (Los tres padrinos, 1948) en su comparativa con las otras dos versiones cinematográficas de las que disponemos (de las seis que llegaron a rodarse por parte de cinco directores), así como con las obras literarias que sirvieran de inspiración al relato, de Harte y Kyne.

[3] Como recoge el nieto del realizador, tras el éxito de Straight Shooting (A prueba de balas, 1917) Universal invirtió en una serie de colaboraciones entre ambos y enfocadas en el protagonismo de Harry Carey, en el marco de la cual director y actor rodaban un filme cada seis semanas (Dan Ford, 1998, p. 18). En el mismo sentido, Casas afirma que estos primeros filmes de metraje oscilatorio eran rodados

generalmente en cinco o seis días a lo sumo –los que no sobrepasaban de tres rollos de duración– y tres semanas –los largometrajes–,

y añade que

Ford, Carey y el equipo pertinente se desplazaban al lugar de rodaje a caballo, se instalaban allí, filmaban desde la salida del sol hasta su ocaso, dormían en el mismo terreno para no perder tiempo en los desplazamientos, no veían casi nunca un copión, y una vez finalizado el rodaje volvían a montar en sus caballos para dirigirse al estudio y empalmar la película (1989, p. 31).

[4] Según Eyman,

Ollie Carey [mujer de Harry] siempre insistía en que muchas de las historias de las películas de Ford y Carey se fraguaban alrededor de la estufa de carbón de la cocina. Jack y Harry filmaban su película sobre la marcha y luego George Hively escribía un guion posterior para contentar a la oficina principal (pp. 53-54).

[5] Eyman (2006, p. 57) hace referencia a esta anécdota. Los cuadros de Remington inspiraron no sólo She Wore a Yellow Ribbon (La legión invencible, 1949), sino la totalidad de las películas de la «trilogía de la caballería». De hecho, como relata Eyman (2006, p. 349), el interés de Ford por el pintor excedía lo meramente pictórico, pues Merian Cooper llegó a consultar los derechos de su vida de cara a un hipotético biopic que no llegó a término. En cualquier caso, como matiza Buscombe (2001, p. 163), lo que diferencia a Remington de Ford, como se ejemplifica en “The Last Stand” en relación con Fort Apache (Fort Apache, 1948) es que en Ford la gloria militar pertenece a aquellos que no se benefician públicamente de ella.

[6] Más adelante en el mismo texto insistirá Wojtyla en que el «nosotros»

no designa sólo el hecho puro y simple de la plurisubjetividad humana, no indica solamente muchos «yo» humanos, sino que indica también la particular subjetividad de esta multiplicidad. (2014, p. 98).

[7] Concretamente, Burgos explica que

una ciudad, incluso una nación, considerada abstractamente, solo posee de manera muy difusa un carácter personal;

si bien da lugar a un «nosotros» cuando

esa agrupación va más allá de la cercanía física y constituye una comunidad de vida en la que se comparten ilusiones, recuerdos, tradiciones y costumbres (2023, p. 10).

[8] En el primer apartado del ensayo en cuestión el autor explicaba que “en la conciencia se realiza la auténtica trascendencia de la persona en el acto, gracias a ella el actus humanus se configura como voluntad y elección del «verdadero bien»”, de suerte que “el momento de la conciencia manifiesta en el acto, y también en el sujeto que lo realiza, la trascendencia de la verdad y la libertad”, pues “la verdad se realiza a través de una voluntad y una elección del verdadero bien.” (p. 68).

[9] Como explica Wojtyla,

el bien común como base objetiva de esta dimensión [la social] constituye una mayor plenitud del bien individual de cada «yo» de modo individual en una sociedad determinada”, de suerte que “a través del bien común, el «yo» humano se encuentra a sí mismo de manera más plena y radical en el «nosotros» humano. (2014, p. 96).

[10] Así, explica Burgos que

cuando la persona se enfrenta a un auténtico bien común, este no se opone a su bien personal, al contrario, ambos se superponen y potencian, porque la persona, al trabajar en favor de ese bien común, también trabaja en favor de sí misma. (2023, p. 25).

[11] Nos referimos, principalmente, a los apartados 4, 7 y 8 de dicho capítulo, en los que el autor se refiere al individualismo y el totalitarismo, en el primero, y a las actitudes auténticas e inauténticas, respectivamente, en el segundo y el tercero.

[12] Las cursivas son propias.

[13] Son buenos ejemplos My Darling Clementine (Pasión de los fuertes, 1946), los filmes de la «trilogía de la caballería», The Searchers (Centauros del desierto, 1956) o Sergeant Rutledge (El sargento negro, 1960).

[14] Como recuerda Rivero Taravillo,

las escenas de animales fuera de lugar eran una especialidad de Ford, que luego sacará a una cabra en El juez Priest comiéndose la menta que el magistrado tiene en el jardín para sus julepes, una cebra como mascota de un equipo de béisbol en Río arriba o un tití sobre los hombros del organillero que le consigue vino al sacerdote en El fugitivo en una escena dramática, porque el cura no se ha metido en ese berenjenal por alcohólico, sino para poder celebrar (clandestinamente) la eucaristía. (2022, p. 31).

[15] Nos referimos, como es evidente, al filme Young Mr. Lincoln (El joven Lincoln, 1939).

About the author

Licenciado en Derecho y en Humanidades, y graduado en Educación Primaria y en Filosofía; Máster en Neuropsicología y Educación; Doctor en Derecho, y en Filosofía y Cine con una tesis sobre el personalismo fílmico de John Ford (bajo la dirección del Prof. Dr. José Alfredo Peris-Cancio). Profesor de la UCV en las facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y Teología, así como en el Study Abroad Program.