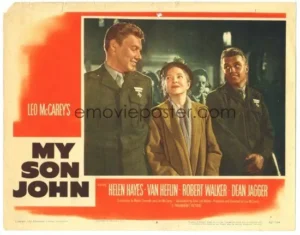

Confianza y desconfianza en el seno de la familia en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen

En esta sexta contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey comenzamos situando My Son John en las coordenadas personalistas sobre la familia como “obra de amor” tal y como la presenta Paul Archambault en su obra en francés con ese título. En el primer apartado nos detenemos en profundizar en esta visión de la familia que le da una mayor solidez que otras propuestas que la miden por sus aspectos exclusivamente individuales o por sus funcionalidades políticas.

En el siguiente apartado seguimos recogiendo las aportaciones de Archambault por medio de la estructura de la obra. Destacamos que se tratado de un libro que nace de la propia experiencia y que se encuentra especialmente atento a las invasiones totalitarias que pueden afectar a la familia, particularmente cuando se la somete al poder del Estado por medio de la tecnología, asuntos de fácil relación con My Son John.

A partir del apartado tercero y hasta el décimo nos fijamos en la obra de Simone Weil, que nos ayudan a comprender el personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John. En ese apartado tercero recogemos la propuesta crítica de la pensadora francesa de origen juicio sobre una concepto de persona abstracta que se olvidase que la dignidad la tienen cada ser humano en su singularidad de carne y hueso.

En el cuarto describimos la comprensión de Weil sobre el valor del ser humano concreto cuando afirma que “en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal”. y la desarrollamos.

En el quinto entendemos como para Weil el valor de cada ser humano conduce hacia lo impersonal, no hacia el subjetivismo particularista. Captar lo impersonal requiere un ejercicio de atención a la altura de cada ser concreto que en ningún caso debe subordinarse a la colectividad.

En el sexto rastreamos el camino que Simone Weil sigue para localizar el valor más profundo del ser humano y este es el del acercamiento a los oprimidos por la desgracias.

En el séptimo encontramos las razones de la pensadora que permiten comprender la misteriosa alianza entre la desgracia y la verdad, que sólo se alcanza cuando se escucha a los oprimidos por la desgracia poniéndose en su lugar.

En el octavo atendemos a las razones que Weil expone para considerar que justicia, verdad y belleza estás hermanadas, son aliadas y esa es la esperanza más firme para los aplastados por el sufrimiento.

En el noveno volvemos a reflexionar sobre el amplio reflejo de todos estos aspectos en My Son John y la importancia que tiene el sentido del castigo en Simone Weil para entender el final de la película.

En el décimo avanzamos en el texto filosófico fílmico apuntando el sufrimiento de Lucille Jefferson ante el enfrentamiento entre su marido Dan (Dean Jagger) y su hijo John (Robert Walker).

En la conclusión, recogemos que en esta contribución hemos podido comprobar cómo el amor familiar y la propia debilidad de la madre, de Lucille Jefferson, es el dique que contiene la confianza frente a los embates del pensamiento estratégico. Especialmente Simone Weil nos lo ha permitido comprobar y nos ha impulsado a una creatividad que no se rinda ante el auténtico bien. Con sus palabras terminamos.

Ese orden impersonal y divino del universo tiene como imagen entre nosotros la justicia, la verdad, la belleza. Nada inferior a esas cosas es digno de servir de inspiración a los hombres que aceptan morir.

Por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, hay que inventar otras destinadas a discernir y a abolir todo lo que, en la vida contemporánea, aplasta a las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad.

Hay que inventarlas, pues son desconocidas, y es imposible dudar acerca de si son indispensables. (Weil 2020b: 40)

Palabras clave:

Simone Weil, Paul Archambault, persona, sagrado, sufrimiento, desgracia, verdad, belleza, justicia, “familia, obra de amor”.

Abstract:

In this sixth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we begin We begin by placing My Son John within the personalist coordinates of the family as a “work of love,” as presented by Paul Archambault in his French work of the same title. In the first section, we delve deeper into this vision of the family, which gives it greater solidity than other proposals that measure it exclusively by its individual aspects or political functions.

In the next section, we continue to draw on Archambault’s contributions through the structure of the work. We emphasize that this is a book born of personal experience and that it is particularly attentive to the totalitarian invasions that can affect the family, particularly when it is subjected to the power of the state through technology, issues that are easily related to My Son John.

From the third to the tenth section, we look at the work of Simone Weil, which helps us understand the character of Lucille Jefferson (Helen Hayes) in My Son John. In the third section, we examine the French thinker’s critical proposal regarding a concept of the abstract person that forgets that dignity belongs to each human being in their uniqueness of flesh and blood.

In the fourth section, we describe Weil’s understanding of the value of the concrete human being when she states that “deep in the heart of every human being, something that, despite all the experience of crimes committed, suffered, and observed, invincibly hopes that good will be done to them and not evil”. We then develop this idea further.

In the fifth chapter, we understand how, for Weil, the value of each human being leads toward impersonal, not toward particularistic subjectivism. Grasping the impersonal requires an exercise of attention at the level of each concrete being, which in no case should be subordinated to the collective.

In the sixth chapter, we trace the path that Simone Weil follows to locate the deepest value of human beings, which is that of drawing close to those oppressed by misfortune.

In the seventh, we find the thinker’s reasons for understanding the mysterious alliance between misfortune and truth, which can only be achieved by listening to those oppressed by misfortune and putting ourselves in their place.

In the eighth, we look at the reasons Weil gives for considering that justice, truth, and beauty are linked, that they are allies, and that this is the strongest hope for those crushed by suffering.

In the ninth, we reflect again on the broad reflection of all these aspects in My Son John and the importance of the meaning of punishment in Simone Weil for understanding the ending of the film.

In the tenth, we move forward in the philosophical film text, noting the suffering of Lucille Jefferson in the confrontation between her husband Dan (Dean Jagger) and her son John (Robert Walker).

In the conclusion, we note that in this contribution we have been able to see how family love and the weakness of the mother, Lucille Jefferson, is the dam that holds back confidence in the face of the onslaught of strategic thinking. Simone Weil in particular has allowed us to see this and has inspired us to a creativity that does not give up on the true good. We conclude with her words.

That impersonal and divine order of the universe is reflected among us in justice, truth, and beauty. Nothing less than these things is worthy of inspiring men who accept death.

Above and beyond the institutions designed to protect rights, individuals, and democratic freedoms, we must invent others designed to discern and abolish everything in contemporary life that crushes souls under injustice, lies, and ugliness.

They must be invented, for they are unknown, and there can be no doubt that they are indispensable. (Weil 2020b: 40)

Keywords:

Simone Weil, Paul Archambault, person, sacred, suffering, misfortune, truth, beauty, justice, “family, work of love”.

1. LA FAMILLE OEUVRE D’AMOUR (1950) DE PAUL ARCHAMBAULT Y MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY (I): EL MENSAJE

La centralidad de la visión antropológica y del papel de la familia

La perspectiva propia de nuestra investigación sobre el personalismo fílmico nos ha llevado a ser muy sensibles a poner nuestra mirada en la centralidad de la familia para comprender bien My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey. En la tercera contribución dedicada al estudio de la película[1], explícitamente titulada “La apelación a una antropología de la familia para comprender My Son John (1952) de Leo McCarey, comenzamos ya a incidir de una manera muy directa en esta consideración acudiendo a la lectura de obras de Francesco D’Agostino (D’Agostino, 1991) y Gabriel Marcel (Marcel, 2022d). En la cuarta, “Fuerza y debilidades de la familia Jefferson en My Son John (1952) de Leo McCarey”[2], fue la obra de Jean Lacroix (Lacroix, 1993), y ella nos permitió introducir las aportaciones de Gabriel Madinier (Madinier, 1961)[3] y Paul Archambault (Archambault, 1950), así como las iluminadoras reflexiones sobre estas aportaciones de Augusto Sarmiento (Sarmiento, 1999). En la quinta, inmediatamente anterior a esta, “Apología de la vida privada y de la mujer en My Son John (1952) de Leo McCarey”[4] sobre todo nos hemos centrado en la obra capital de Emmanuel Mounier (Mounier, 1976).

La familia como obra de amor, según Paul Archambault

Ahora nos parece oportuno volver sobre la obra de Paul Archambault por dos razones. Primera, por su proximidad (1950) al estreno de My Son John (1952), lo que resulta indiciario de estar compartiendo el clima cultural de la posguerra a la segunda guerra mundial. Segunda, porque hay en ella una reflexión muy explícita sobre la contraposición entre la misión propia de la familia y los afanes totalitarios, que ya se vislumbraban en la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El propio autor sintetiza hacia el final de La famille, oeuvre d’amour sus ideas principales.

Al término de nuestros estudio, tenemos aquí de nuevo sus ideas inspiradoras.

La familia es la obra misma del amor.

El amor es la vez el principio, el medio y el fin. El principio, porque ella solo puede nacer dignamente, humanamente, de un gesto de amor. El medio, porque el amor es necesario para su duración, su cohesión, su virtud educativa, purificadora, liberadora, unificadora. El fin, porque su razón de ser es asegurar la presencia y el camino del amor en el mundo.

Es por esto que ella es el lugar de nuestras más grandes alegrías. Pero por esto también que ella pueda ser el lugar nuestros más grandes dolores. Amar es entregarse a la alegría, pero al mismo tiempo exponerse al dolor. Ser amado es adquirir el doble poder de dar alegría y causar sufrimiento. El privilegio y el maleficio son inseparables.

En todo caso, para nuestra alegría y para nuestro dolor, las dos causas están indisolublemente vinculadas. Nosotros vamos a tener que volverlo a decir una vez más. (Archambault, 1950: 109).[5]

Ella es la madre que ha intentado formar una familia desde esa alegría desde ese dolor, desde el amor por su marido y sus hijos

Esta es la perspectiva adecuada para leer My Son John, y para hacerlo desde la perspectiva del personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes). Ella es la madre que ha intentado formar una familia desde esa alegría y desde ese dolor, desde el amor por su marido y sus hijos. La película no nos muestra esos años felices en los que los hijos crecieron dando alegrías. Hay alusiones parciales, como hemos comprobado en el texto filosófico fílmico de la contribución anterior[6]. Los hijos pequeños, Ben (James Young) y Chuck (Richard Jaeckel), parecen haber sido unos jóvenes poco problemáticos. Al contrario sus éxitos como jugadores de fútbol americano los han hecho muy populares. En cambio el mayor, John (Robert Walker), es descrito como su madre como el quejica, pero también el más brillante, que pudo llegar más lejos en sus estudios.

Ahora todas esas referencias han cambiado como de golpe. Ben y Chuck han sido movilizados al frente de la guerra de Corea, dejando en la madre el dolor de la separación y de la incertidumbre, y, como veremos en esta contribución, la rebeldía íntima contra un mundo que entiende la guerra como una necesidad. John lleva una trayectoria nada transparente que inquieta a sus padres. Especialmente la madre sufre el enfrentamiento antagónico que John tiene con su padre, Dan (Dean Jagger) y sus ideas ultra reaccionarias.

2. LA FAMILLE OEUVRE D’AMOUR (1950) DE PAUL ARCHAMBAULT Y MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY (II): LA ESTRUCTURA

Un libro experimentado, vivido, porque es en la vida donde está la más profunda verdad

La estructura del libro de Archambault es perfectamente armónica. La introducción, “En la vida…” (pp. 5-6) el autor refleja el carácter optimista de la obra, sin sonrojos ni excusas, como un acto de fe en las posibilidades del destino humano (p. 5). Un libro experimentado, vivido, porque es en la vida donde está la más profunda verdad. (p. 6).

El capítulo primero, “Amar y ser amado” (pp. 7-16) es una cara exposición del ser humano desde la antropología del amor[7], sin orillar quienes son los enemigos intelectuales de su propuesta. Los identifica tanto en el aspecto práctico (puritanos, libertinos, quiméricos desencantados), como en el teórico (teologías maniqueas, Freud y sus discípulos, nietzscheanos y existencialistas como Sartre, algunos románticos… (p. 7, n.1). Al finalizar este primer capítulo se desarrolla un primer Excursus sobre Eros y Ágape, mostrando la actualidad de esta vieja contraposición[8].

De amor a la familia, la necesidad antropológica de amor por parte del hombre se realiza y se expresa en una familia, en la medida en que la familia nace del amor y se revitaliza por él

En el Capítulo segundo “Del amor a la familia” (pp. 20-27), justifica cómo la necesidad antropológica de amor por parte del hombre se realiza y se expresa en una familia, en la medida en que la familia nace del amor y se revitaliza por él (p. 26). Lo acompaña un segundo Excursus que bajo el título “Recordatorio de algunos hechos” (pp. 28-30) repasa las diversas expresiones de la familia, para situar el ideal que hoy supone la familia frente a la lógica del Estado totalitario: “un centro de derechos y de deberes, de libertades y de responsabilidades, distinto de cualquier otro y anterior en derecho a cualquier otro” (pp. 29-30), En el Excursus 3, “La cuádruple misión de la familia” (pp. 31-33), la concreta en estos cuatro aspectos, biológico (por medio de la función procreadora), educativo (a través de su propia tarea educativa), social (papel social, frente a la disgregación individualista y la absorción totalitaria) y espiritual (vocación espiritual que permita el pleno desarrollo de la persona humana).

El amor ennoblece la comprensión de la sexualidad humana, sin hedonismos ni puritanismos

El capítulo tercero está dedicado a “Trampas y recursos de la sexualidad” (pp. 34-40), y en él se justifica cómo el amor ennoblece la comprensión de la sexualidad humana, sin hedonismos ni puritanismos. El capítulo cuarto incide en “Un hombre y una mujer” (pp. 41-45), como la realidad antropológica que justifica la ley del amor y el fundamento de la familia. El capítulo quinto continúa justificando las propiedades del matrimonio como la relación que define la familia y lo rotula con un significativo “Para siempre…”. (pp. 46-52).

Un amor voluntariamente estéril no es un verdadero amor. Una familia donde el niño es excluido deliberadamente no es verdaderamente una verdadera familia

El capítulo sexto entra en uno de los temas cruciales en la comprensión de la familia de Paul Archambault. Bajo el epígrafe “Familia numerosa o « Family Planning[9] » (pp. 53-61). Una tema que en los años cincuenta del siglo pasado se concebía como muy relevante, porque en definitiva planteaba dos intromisiones en la soberanía familiar. Por un lado, la del poder político a través de sus políticas de regulación de natalidad. Por otro lado, una intervención de la técnica en la creciente sofisticación de los medios anticonceptivos.[10] Archambault sostiene la tesis fuerte de la familia numerosa —en el sentido de familia abierta a la vida—, y la ancla en la lógica del amor.

Un amor voluntariamente estéril no es un verdadero amor. Una familia donde el niño es excluido deliberadamente no es verdaderamente una verdadera familia. […] La familia normal es la familia fecunda, la familia numerosa. (p. 53).

Por otra parte, la familia numerosa constituye un medio educativo muy superior a la familia restringida , donde el niño es a veces dedicado al egoísmo, a veces forzado en su desarrollo. (Archambault, 1950: 54).

Es una posición humanista y personalista, esforzándose por definir un estilo de vida conyugal que tendría en cuenta todos los dones y todas las solicitudes de la condición humana

Archambault justifica que su defensa de la familia numerosa no es por motivos moralistas, sino antropológicos, por una posición humanista y personalista.

La posición que nosotros hemos querido definir en estas páginas no es una posición moralista, si se entiende por moral un un conjunto de tabús y de imperativos incondicionados ante los cuales habría que inclinarse sin discusión. Es una posición humanista y personalista, esforzándose por definir un estilo de vida conyugal que tendría en cuenta todos los dones y todas las solicitudes de la condición humana.

Pero ella integra un cierto ideal moral, una cierta aspiración moral que resumiremos con mucho gusto en las tres posturas siguientes:

-

primado de la creación sobre la posesión, del ser sobre el tener;

-

primado del esfuerzo sobre la facilidad, del riesgos obre la seguridad;

-

primado de la libertad disciplinada y de la restricción inteligente sobre el capricho y el dejar hacer. (Archambault, 1950: 54).

En qué consiste la visión de la familia como una comunidad de amor abierta a la vida, lo que puede ser considerado como una precedente sólido del modelo que se deriva de la Carta de los Derechos de la Familia

Nos hemos detenido en este capítulo más que en el resto porque creemos que refleja con claridad en qué consiste la visión de la familia como una comunidad de amor abierta a la vida, lo que puede ser considerado como una precedente sólido del modelo que se deriva de la Carta de los Derechos de la Familia (Pontificio-Consejo-para-la-familia, 1983); (Peris-Cancio, 2002). En el Excursus cuatro, Archambault plantea “EL punto de vista demográfico” (pp. 62-63), en el que no niega las tesis de Malthus, sino que considera que invitan no a una reducción de la población sino a una aplicación de la inteligencia para solucionar los problemas de producción.

En el capítulo séptimo, “Amor y matrimonio” (pp. 64-70), el autor insiste en su tesis de que “el matrimonio es el amor encarnado, el amor dentro del mundo”, lo que responde a que “el hombre es un ser encarnado, un ser dentro del mundo” (p. 70) sobre todo frente a las demandas individualistas que lo consideran meramente un contrato. En el octavo apuesta por la transición “De la familia cerrada a la familia abierta” (pp. 71-79), una manera de desarrollar lo que planteaba Emmanuel Mounier (Mounier, 1976) acerca de que la intimidad de la familia no la convierte en un reducto cerrado, sino en un agente de transformación desde los valores espirituales más profundos.

Los peligros que amenazan a la familia se encuentran siempre en una misma posición, a saber, el delirio de querer configurar la familia desde el dictado del poder con la ayuda de la técnica

En el Excursus quinto Archambault plantea el reto de “La familia y los regímenes totalitarios”. A raíz de una obra del René Savatier insiste en que los peligros que amenazan a la familia se encuentran siempre en una misma posición, a saber, el delirio de querer configurar la familia desde el dictado del poder con la ayuda de la técnica. Esa amenaza se vivió con toda virulencia en el nazismo y se sigue viviendo en los regímenes marxistas. Pero podrá continuar estando presente en otras aspiraciones tecnocráticas, que pretenden “sustituir en el conjunto complejo de tradiciones, de sentimientos y de reglas sobre las que reposa todavía una parte importante de la vida social, por el juego de un aparato administrativo en manos de un Estado omnipresente y omnicompetente, en nombre de una ciencia positiva puesta en obra por un cuerpo de ingenieros sociales, demógrafos, eugenistas o pedagogos” (p. 81).

En el Excursus 6 sobre “El movimiento familiar francés” presenta ese ejercicio de asociacionismo familiar que puede poner freno a las pretensiones totalitarias del Estado Moderno contra la familia, que Archambault concentra en la siguiente propuesta: “representación de las familias; defensa de los derechos e intereses de la familia; ayuda material a las familias; educación mutua de las familias: tales son los cuatro grandes tareas que se presentan a un ‘cuerpo familiar’”. (p. 83).

Frente a una visión de la autoridad jerárquica, Archambault aboga por una autoridad atemperada por la práctica de las concesiones recíprocas

El capítulo noveno trata de “La comunión conyugal” (pp. 85-99), del tipo de relación que tiene que cultivarse entre los esposos y el reparto de tareas que debe afrontarse en consecuencia. Frente a una visión de la autoridad jerárquica, Archambault aboga por una autoridad atemperada por la práctica de las concesiones recíprocas (p. 92). Lo veremos refleja en My Son John, específicamente en el texto filosófico fímico de esta contribución. La dificultad de la vida común es la de hacerse dos y uno, uno y dos. (p. 97).

El Excursus 7 que viene a continuación Archambault lo dedica a “La condición femenina” (pp. 100-101). El autor con acierto destaca que no bata una igualdad formal para que la mujer goce de los mismos derechos que el hombre, porque en realidad, especialmente en las familias pobres, sus cargas son muy superiores. Y la solución tampoco lo ve en la crispación de un resentimiento de revancha como se lee en Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. La verdadera solución apunta mejor a profundizar en la ayuda mutua entre el hombre y la mujer.

Una revisión de la explicación habitual de la autoridad de los padres sobre los hijos, abogando por insistir en el elemento afectivo del amor por los hijos

El capítulo décimo aborda “La comunidad familiar” (pp. 102-113), una revisión de la explicación habitual de la autoridad de los padres sobre los hijos, abogando por insistir en el elemento afectivo del amor por los hijos. El Excursus 8 se centra en “La preparación a la vida familiar” (pp. 110-113). Coherente con la visión que el autor ha desarrollado con respecto a las misiones de la familia son cuatro los aspectos que propone cuidar: 1º) Iniciación y educación sexual; 2º) Enseñanza del cuidado; 3º) Preparación psicológica; 4º) experiencia pedagógica.

El capítulo undécimo se plantea “El más allá del amor” (pp. 114-121), es decir la dimensión trascendente del amor conyugal, particularmente presente en el matrimonio cristiano, pero abierta a toda filosofía que aspire a un Tú absoluto, citando para ilustrar este punto la obra de Marcel, De la negación a la invocación (Marcel, 2004).

Responder a las cuestiones que la familia plantea es responder a las distintas preguntas sobre el amor

La conclusión de la obra se presenta con el rótulo “Las opciones del amor” (pp. 122-126) porque en síntesis lo que el autor ha planteado es que una civilización como la del siglo XX, con su estado de la conciencia humana, el amor y la familia son un mismo problema. Tanto en lo personal como en lo social y lo doctrinal. Responder a las cuestiones que la familia plantea es responder a las distintas preguntas sobre el amor.

El recorrido que hemos hecho sobre la obra de Paul Archambault nos permite enriquecer el contexto en el que se desarrolla My Son John, algo que necesitamos recuperar y no dar por supuesto. Toda la obra de McCarey anteriormente desarrollada había puesto su énfasis en la fuerza de la relación que culmina en el amor y se desarrolla en la familia. Lo hemos venido comprobando a lo largo de nuestra investigación, con especial intensidad en lo que se ha venido llamando sus comedias cristianas —Going My Way, 1944; The Bells of St. Mary´s, 1945 y Good Sam, 1948—. Ahora la novedad puede surgir del personaje de Lucille Jefferson (Halen Hayes). Es ella la que sostiene la visión de amor en la familia, sustentada por su sinceridad religiosa, frente a los deslizamientos hacia lo ideológico que experimentan su esposo Dan (Dean Jagger) con respecto a la Legión, y su hijo John (Robert Walker) en lo que finalmente se revela como su afiliación comunista. Vamos a profundizar en esta perspectiva con la ayuda de textos de Simone Weil.

3. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (I): LA DEFENSA DEL SER HUMANO SIN ABSTRACCIONES

La defensa de la persona, ¿es una abstracción o algo que tiene que ver con el ser humano concreto de carne y hueso?

Simone Weil (1909-1943) presenta un pensamiento difícil de clasificar, pero profundamente genuino. En algunos de sus planteamientos es capaz de llevar el personalismo a su más radical necesidad de esclarecimiento. La defensa de la persona, ¿es una abstracción o algo que tiene que ver con el ser humano concreto de carne y hueso?. “La persona y lo sagrado” (Weil, 2000b) es un texto tardío suyo, que se publicó en una obra que recoge otras obras de la misma época, los llamados Escritos de Londres (2000a).

Allí presenta un texto en el que aboga por el ser humano concreto en lugar de por su consideración de persona. Eso le hacía dudar sobre el acierto del personalismo, especialmente el cultivado por Jacques Maritain. Carmen Herrando ha matizado acertadamente esta posible polémica (Herrando, 2023: 57-62). Y creemos que personalismos como el de Gabriel Marcel (Marcel, 2022b), Julián Marías (1996) o Juan Manuel Burgos (2017) no tendrían ningún problema en sostener que la persona no es una abstracción, sino siempre algo único e irrepetible.

En cada hombre hay algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco es la persona humana. Es él, ese hombre, simplemente

Sin embargo, sostener con la fuerza que sostienen Weil donde reside el valor de la persona permite que lo pongamos en relación con la actuación del personaje de Lucille Jefferson en My Son John y la expresividad con la que muestra el amor por su familia y cada uno de sus miembros por ellos mismo. Hagamos un recorrido por el texto de Weil antes de regresar al personaje de Lucille.

«Usted no me interesa». Esta es una frase que un hombre no puede dirigir a otro hombre sin cometer crueldad y herir a la justicia.

«Su persona no me interesa». Esta frase puede tener lugar en una conversación afectuosa entre amigos próximos, sin herir lo que de más delicadamente receloso hay en la amistad.

Por lo mismo diremos sin rebajarnos: «Mi persona no cuenta», pero no: «Yo no cuento».

Es la prueba de que el vocabulario de la moderna corriente de pensamiento llamada personalismo es erróneo. Y en este dominio, donde hay un error grave de vocabulario, es difícil que no haya un error grave de pensamiento.

En cada hombre hay algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco es la persona humana. Es él, ese hombre, simplemente.

Ahí va un transeúnte por la calle, tiene los brazos largos, los ojos azules, un espíritu por el que pasan pensamientos que ignoro, pero que quizá sean mediocres.

Ni su persona, ni la persona humana en él, es lo que para mí es sagrado. Es él. Él por entero. Los brazos, los ojos, los pensamientos, todo. No atentaré contra ninguna de esas cosas sin escrúpulos infinitos. (Weil 2020b: 17).

Es imposible definir el respeto a la persona humana. No solo es imposible de definir con palabras… tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento

¿Dónde reside lo sagrado de la persona? Weil comienza considerando donde no se puede encontrar. Las palabras se ven en la necesidad de remitirse a algo que está más allá de ellas. Por eso quererlo atrapara a través del lenguaje resulta un gran error. Y sólo si se reconoce esta falacia estaremos en condiciones de ir a buscar en la dirección correcta.

Es imposible definir el respeto a la persona humana. No solo es imposible de definir con palabras. Muchas nociones luminosas están en el mismo caso. Pero esta noción tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento.

Tomar como regla de la moral pública una noción imposible de definir y de concebir es dar paso a toda clase de tiranía

La noción de derecho, lanzada a través del mundo en 1789, ha sido, a causa de su insuficiencia interna, impotente para ejercer la función que se le confiaba. (Weil 2020b: 17-18).

4. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (II): LA APELACIÓN AL FONDO DEL CORAZÓN HUMANO QUE EMERGE EN LA PREGUNTA «¿POR QUÉ SE ME HACE DAÑO?»

En el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal

Esa otra dirección consiste en apelar al corazón humano, a su continua esperanza en el bien. Esa es la verdadera fuente del respeto por cada persona humana. Pero el punto de partida es la experiencia del dolor. Precisamente es esa negatividad la que muestra que no tiene la última palabra, pues siempre está unida a una esperanza.

Desde la más tierna infancia y hasta la tumba hay, en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Ante todo es eso lo que sagrado en cualquier ser humano.

El bien es la única fuente de lo sagrado. Únicamente es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien. […].

Cada vez que surge, desde el fondo del corazón humano, el lamento infantil que Cristo mismo no pudo contener: «¿Por qué se me hace daño?», hay ciertamente injusticia. Pues si, tal como sucede a menudo, tan solo es el efecto de un error, entonces la injusticia consiste en la insuficiencia de la explicación.

Los que infligen los golpes que provocan ese grito ceden a móviles diferentes según caracteres y momentos. Algunos encuentran, en algunos momentos, voluptuosidad en ese grito. Muchos ignoran que ha sido proferido. Pues se trata de un grito silencioso que suena solamente en el secreto del corazón. (Weil 2020b: 18-19).

En los que han sufrido demasiados golpes, como los esclavos, esa parte del corazón a la que el mal infligido hace gritar de sorpresa parece muerta. Pero jamás lo está del todo

De lo que se trata, por tanto, es de no endurecerse, de no hacerse sordos a esos gritos, sino de escucharlos verdaderamente. No desde posicionamientos ideológicos, ni desde credos políticos, sino desde el encuentro con la persona de carne y hueso que los sufren, aunque sean precisamente ellos los que se encuentren más tentados de silenciar su propia voz.

En los que han sufrido demasiados golpes, como los esclavos, esa parte del corazón a la que el mal infligido hace gritar de sorpresa parece muerta. Pero jamás lo está del todo. Tan solo ya no puede gritar. Se mantiene en un estado de gemido sordo e ininterrumpido.

Pero incluso en quienes el poder del grito está intacto, ese grito no consigue expresarse hacia dentro ni hacia afuera con palabras seguidas. Lo que sucede a menudo es que las palabras que intentan traducirlo suenan completamente falsas.

Ello es tanto más inevitable cuanto que aquellos que más a menudo tienen ocasión de sentir que se les hace un daño son los que menos saben hablar. Nada más horroroso, por ejemplo, que ver en un tribunal a un desgraciado balbucear ante un magistrado que lanza ocurrencias graciosas en un lenguaje elegante. (Weil 2020b: 19).

La única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal

La imagen del magistrado ante el desgraciado (tiene el sentido del profundamente herido) creemos que resulta muy eficaz para mostrar hasta qué punto se puede se sordo ante el verdadero dolor humano. Y que resulta imposible respetar la dignidad humana si se ha producido se ejercicio de cerrazón. Por eso la propuesta de Simone Weil arranca precisamente de esa primera y primigenia atención hacia lo que hace sufrir a nuestro prójimo.

A excepción de la inteligencia, la única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal. Pero como no sabe expresarse, la libertad es poca cosa para ella. Primero se requiere que la educación pública sea tal que le proporcione, en la mayor medida posible, medios de expresión. Después se requiere un régimen, para la expresión pública de las opiniones, que esté menos definido por la libertad que por una atmósfera de silencio y de atención en la que ese grito débil y torpe pueda hacerse oír. Finalmente se requiere un sistema de instituciones que, en la mayor medida posible, ponga en las funciones de mando a los hombres capaces y deseosos de oírlo y entenderlo. (Ibidem).

Está claro que un partido ocupado en la conquista o la conservación del poder del gobierno tan solo discierne, en esos gritos ruido. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta el de su propia propaganda o por el contrario lo refuerza

El planteamiento de Weil es radical, pero no desencarnado. No pide nada que no pueda estar al alcance de nuestra humanidad vivida en su verdad. Lo que denuncia son esos modos de actuar que han hecho de los oídos sordos al sufrimiento humano su norma de conducta. Algo gravemente corroborado por la sociedad mediática de nuestros días, que tanta barbarie es capaz de consumir a modo de imágenes.

Está claro que un partido ocupado en la conquista o la conservación del poder del gobierno tan solo discierne, en esos gritos ruido. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta el de su propia propaganda o por el contrario lo refuerza. Pero en ningún caso es capaz de una atención tierna y adivinadora que pudiera discernir su significado.

Lo mismo puede decirse, aunque en grado menor, de las organizaciones que por contagio imitan a los partidos, esto es, en la vida pública dominada por el juego de los partidos, de todas las organizaciones, incluidos, por ejemplo, los sindicatos y también las iglesias.

Por supuesto que los partidos y organizaciones similares son igualmente ajenos a los escrúpulos de la inteligencia. (Weil 2020b: 20).

5. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (III): LA REFERENCIA A LO IMPERSONAL

La persona no es lo que proporciona este criterio. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacerlo brotar

El siguiente paso que Simone Weil da para alejarse de un personalismo malentendido es la referencia a lo impersonal. Quizás lo podamos entender mejor si en lugar de esa expresión literal de la autora nos refiriéramos a lo “meramente subjetivo”. Porque lo que Simone Weil denuncia es algo muy propio de la modernidad y de la Ilustración, en las que la dimensión subjetiva ha quedado desconectada del contecto con la realidad. Y poco consuela en el caso de Kant que a esa subjetividad se le otorgue un carácter trascendental y una facultad normativa, si desconoce de modo directo lo impersonal que sustenta el valor de cada persona. En My Son John cada vez que John, con sus estudios universitarios, humilla con su retórica a sus padres, está expresando esa subjetividad que se siente superior.

La persona no es lo que proporciona este criterio. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacerlo brotar. Brota siempre a causa de la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor. Constituye siempre, tanto en el último de los hombres como en Cristo, una protesta impersonal.

Muy a menudo también se alzan gritos de protesta personal, pero estos no tienen importancia; se puede provocar tantos como se quiera sin violar nada sagrado.

Lo que es sagrado, lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano es impersonal.

Todo lo que en un hombre es impersonal es sagrado, y solo eso. (Ibidem).

Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente

Sólo saliendo de un subjetivismo (con frecuencia expresado en el modo de hacer de los escritores, los artistas e incluso los científicos) se accede a lo sagrado. Y la verdad y la belleza marcan la indicación de cómo llegar a ese ámbito. De lo que se trata es de tener confianza en el aprendizaje de las formas que nos suministra la educación, en expresión actual de Josep Maria Esquirol (Esquirol, 2024).

La verdad y la belleza habitan ese dominio de las cosas impersonales y anónimas. Es él el que es sagrado. El otro no lo es, o si lo es, es solo como podría serlo una mancha de color que, en un cuadro, representara una hostia.

Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente.

Si un niño hace una suma, y si se equivoca, el error lleva la marca de su persona. Si procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de toda la operación.

La perfección es impersonal. La persona en nosotros es la parte del error y del pecado en nosotros. Todo el esfuerzo de los místicos se ha dirigido siempre a obtener que deje de existir en su alma alguna parte que diga «yo». (Weil 2020b: 21).

El tránsito a lo impersonal sólo se opera mediante una atención de una cualidad rara y que solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral

Lo impersonal se opone también al colectivismo. Por lo tanto, a lo que en otros contextos se puede presentar como “despersonalización”, que si bien no es la expresión propiamente empleada por Simone Weil, manifiesta el mismo contenido de que la presión social vacíe de contenido a las personas concretas.

Pero la parte del alma que dice «nosotros» es aun más peligrosa.

El tránsito a lo impersonal sólo se opera mediante una atención de una cualidad rara y que solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral. No se lleva a cabo jamás en quien se piensa a sí mismo como miembro de una colectividad, como parte de un «nosotros».

Los hombres en colectividad no tienen acceso a lo impersonal, ni siquiera en sus formas inferiores. Un grupo de seres humanos ni siquiera puede hacer una suma. Una suma se opera en un espíritu que olvida momentáneamente que existe algún otro espíritu.

Lo personal se opone a lo impersonal, pero existe un tránsito de lo uno a lo otro. No hay tránsito de lo colectivo a lo impersonal. Es preciso que primero se disuelva una colectividad en personas separadas para que la entrada en lo impersonal sea posible.

Solamente en este sentido la persona participa algo más de lo sagrado que la colectividad.

No solo la colectividad es ajena a lo sagrado, sino que desorienta proporcionando una falsa imitación.

El error que atribuye a la colectividad un carácter sagrado es idolatría; en cualquier tiempo, en cualquier país, es el crimen más extendido. (Weil 2020b: 21-22).

Una colectividad es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental, que solo se llevan a cabo en un espíritu en estado de soledad

Simone Weil advertía con claridad acerca de la que una falsa comprensión de dónde reside el valor de la persona humana tienen los mismos efectos que el desconocimiento verbal de su dignidad. Sólo entendiendo lo que está más allá de la persona (lo impersonal) se acierta en atisbar el valor de cada uno de los sres humanos.

El ser humano no escapa a lo colectivo más que elevándose por encima de lo personal para penetrar en lo impersonal. En ese momento hay algo en él, una parcela de su alma, sobre la que nada de lo colectivo puede ejercer su influencia. Si puede enraizarse en el bien impersonal, es decir, si puede llegar a ser capaz de extraer de ello una energía, entonces todas las veces que piense que es su obligación, podrá dirigir contra cualquier colectividad una fuerza ciertamente pequeña pero real, sin apoyarse en ninguna otra.

Hay ocasiones en las que una fuerza casi infinitesimal es decisiva. Una colectividad es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental, que solo se llevan a cabo en un espíritu en estado de soledad.

Esta necesidad hace posible una influencia de lo impersonal sobre lo colectivo, si tan solo se supiera estudiar un método para usarla.

Cada uno de los que han penetrado en el dominio de lo impersonal encuentra allí una responsabilidad respecto a todos los seres humanos. La de proteger en ellos no la persona, sino todo lo que de frágiles posibilidades de tránsito a lo impersonal encierra la persona. (Weil 2020b: 23).

Además, el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo. O quizá el primer peligro no es sino el aspecto aparente y engañoso del segundo

Hay que destacar esta declaración en profundidad que realiza Simone Weil a favor de la persona concreta pobre y desvalida, pero con capacidad de centrarse ella misma y entrar en lo impersonal con fuerza creadora de su ser más auténtico. Puede ser objeto de discusión, pero difícilmente se encuentra una ponderación tan positiva de la kénosis de Cristo como fuerza social (Flp 2: 8). Y al mismo tiempo rompe con unas de las contradicciones más propias de la mentalidad moderna: la considerar que hay una escisión entre teoría y práctica (Kant, 2006). No hay tal: simplemente lo que hace falta es acceder a lo impersonal que impregne la convicción sobre el carácter sagrado del ser humano,

Es a esos, en primer lugar, a los que debe dirigirse la llamada al respeto hacia el carácter sagrado de los seres humanos. Pues para que una llamada tal exista, es preciso que se dirija a seres susceptibles de oírla.

Resulta inútil explicarle a una colectividad que en cada una de las unidades que la componen hay algo que no debe violar. En primer lugar una colectividad no es alguien a no ser por ficción; no tiene existencia a no ser abstracta; hablarle es una operación ficticia. Y después, si fuera alguien, sería alguien que solo está dispuesto a respetarse a sí mismo.

Además, el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo. O quizá el primer peligro no es sino el aspecto aparente y engañoso del segundo.

Si es inútil decirle a la colectividad que la persona es sagrada, igualmente es inútil decirle a la persona que ella misma es sagrada. No puede creerlo. No se siente sagrada. La causa que impide que la persona se sienta sagrada es que, efectivamente, no lo es. (Weil 2020b: 22-23).

6. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (IV): EL ACERCAMIENTO A LOS OPRIMIDOS POR LA DESGRACIA

El camino es otro

¿Por qué no lo es? Porque el carácter sagrado no le viene a la persona por un proceso de reconocimiento generalizado. Apuntarse a esa estrategia que copia la filosofía ilustrada puede ser el error de la filosofía personalista que es incapaz de acercarse a la suerte de los más desvalidos. El camino es otro.

En el hombre, la persona es algo desamparado, que tiene frío, que corre buscando refugio y calor.

Eso lo ignoran aquellos para quienes está —o espera estar— cálidamente envuelta de consideración social.

Esa es la razón de que la filosofía personalista haya nacido y se haya extendido no en medios populares sino entre los escritores que, debido a su profesión, poseen o esperan adquirir un nombre y una reputación.

Las relaciones entre la colectividad y la persona deben ser establecidas con el único objetivo de apartar lo que es susceptible de impedir el crecimiento y la germinación misteriosa de la parte impersonal del alma.

Para ello, es preciso que alrededor de cada persona haya espacio, un grado de libre disposición del tiempo, posibilidades para el tránsito hacia grados de atención cada vez más elevados, soledad, silencio. Igualmente, es preciso que esté en ambiente cálido, para que el desamparo no la constriña a ahogarse en lo colectivo.

Si tal es el bien, parece difícil ir mucho más lejos, en el sentido del mal, de lo que ya ha ido la sociedad moderna, democrática. Sobre todo, una fábrica moderna no está quizá tan lejos del límite del horror. Allí a todo ser humano se le hostiga continuamente, voluntades ajenas lo molestan, y al mismo tiempo el alma está en el frío, el desamparo y el abandono. El hombre precisa un silencio cálido, y se le da un tumulto glacial. (Weil 2020b: 24).

Una y otra aguijonean al pueblo para que corra por la vía del mal

El camino, por tanto, pasa por acercarse a las personas que sufren en su propio ser la desgracia, la herida profunda que parece hacer de su vida dolor y fracaso. Pero no como a veces se ha pensado desde la órbita marxista porque encierren en sí mismas un potencial revolucionario. No, lo que ofrecen son enormes posibilidades de resistencia frente a otros señuelos que distraen e impiden su verdadero bien.

En una sociedad inestable los privilegiados tienen mala conciencia. Unos la esconden con aire desafiante y dicen a las masas: «Es del todo conveniente que no tengáis privilegios y yo sí». Otros les dicen con benevolencia: «Reclamo para todos vosotros una parte igual en los privilegios que poseo».

La primera actitud es odiosa. La segunda carece de sentido común. También es demasiado fácil.

Una y otra aguijonean al pueblo para que corra por la vía del mal, para que se aleje de su único y verdadero bien, que no está en sus manos, pero que, en cierto sentido, le es muy próximo. Se encuentra mucho más cerca de un bien auténtico, que sería fuente de belleza, de verdad, de gozo y de plenitud, que aquellos que le conceden su piedad. Pero no encontrándose en ello y no sabiendo cómo llegar, todo ocurre como si estuviera infinitamente lejos. Los que hablan en su lugar, o le hablan, son igualmente incapaces de comprender tanto el desamparo en el que está como la plenitud de bien que casi está a su alcance. Y a él le resulta indispensable ser comprendido. (Weil 2020b: 29).

En todos los problemas punzantes de la existencia humana, solo hay elección entre el bien sobrenatural y el mal

Recordemos aquellos pasajes de su biografía en los que Simone Weil optó por estar cerca de los que experimentan la malheur, la desgracia. No habla desde la lejanía. Es la proximidad hacia la realidad de los que sufren la que le permite hablar con autoridad. Y la que le sitúa en las antípodas de un discurso de la moderación, de corte aristotélico.

La desgracia[11] en sí misma es inarticulada. Los desgraciados suplican silenciosamente que se les proporcione palabras para expresarse. Hay épocas en las que no se les concede. Hay otras en las que se les proporciona palabras, pero mal escogidas, ya que quienes las escogen son ajenos a la desgracia que interpretan.

Al pensamiento le repugna pensar la desgracia tanto como a la carne viva le repugna la muerte.[…].

Lo que, siendo indispensable para el bien, es imposible por naturaleza, siempre es posible sobrenaturalmente.

El bien sobrenatural no es una especie de suplemento del bien natural, de lo que algunos, con la ayuda de Aristóteles, querrían persuadirnos para nuestra mayor comodidad. Sería agradable que así fuera, pero no lo es. En todos los problemas punzantes de la existencia humana, solo hay elección entre el bien sobrenatural y el mal.

Poner en boca de los desgraciados palabras que pertenecen a la región mediana de los valores, tales como democracia, derecho o persona, es hacerles un presente que no es susceptible de aportarles ningún bien y que les hace inevitablemente mucho mal.

Esas nociones no tienen su lugar en el cielo, están suspendidas en el aire y, por esta misma razón, son incapaces de morder la tierra. (Weil 2020b: 29-30).

El criterio para la elección de las palabras es fácil de reconocer y de emplear. Los desgraciados, inundados por el mal, aspiran al bien. Solo hay que darles palabras que expresan únicamente el bien, el bien en estado puro

La insistencia de Weil con respecto a encontrar otro lenguaje para los que sufren la desgracia es ya una toma de posición desde las catástrofes del siglo XX: la Primera Guerra Mundial, la fallida Revolución Proletaria en Rusia, la Segunda Guerra Mundial… En todos estos desastres no hay palabras que puedan suministrar criterios para el bien. Pero la pensadora francesa no deja de marcar la senda de por dónde se tiene que construir este lenguaje.

Solo la luz que cae continuamente del cielo le proporciona a un árbol la energía que hunde profundamente en la tierra las poderosas raíces. En verdad, el árbol está enraizado en el cielo.

Solo lo que viene del cielo es susceptible de imprimir realmente una marca sobre la tierra.

Si se quiere armar eficazmente a los desgraciados, solo hay que poner en sus bocas palabras cuya morada propia se encuentra en el cielo, por encima del cielo, en el otro mundo. No hay que temer que sea imposible. La desgracia dispone al alma a recibir ávidamente, a beber todo lo que venga de aquel lugar. Son los proveedores y no los consumidores los que faltan para este tipo de productos.

El criterio para la elección de las palabras es fácil de reconocer y de emplear. Los desgraciados, inundados por el mal, aspiran al bien. Solo hay que darles palabras que expresan únicamente el bien, el bien en estado puro. Diferenciarlas es fácil. Las palabras a las que se les puede añadir algo que designe un mal son ajenas al bien puro. (Weil 2020b: 30).

Un idiota de pueblo, en el sentido literal de la palabra, que ama realmente la verdad, aun cuando tan solo emitiera balbuceos, es en cuanto al pensamiento infinitamente superior a Aristóteles

Simone Weil emplea entonces la diferencia entre genio (unido a captar la verdad) y talento (unido a dar explicaciones convincentes no necesariamente verdaderas) a las figuras, respectivamente, de Platón y de Aristóteles. No se trata, por tanto, de igualar a los desgraciados y los intelectuales. Lo que ella busca es encontrar ese punto de sabiduría que se ha podido perder tanto en Aristóteles como la Ilustración y otros pensadores o literatos que no han entrado en los bienes impersonales.

Para estar seguro de decir lo que hay que decir, basta ceñirse, cuando se trata de las aspiraciones de los desgraciados, a las palabras y a las frases que expresan siempre, en todas partes, en todas las circunstancias, únicamente el bien.

Es uno de los dos únicos servicios que se les puede hacer con las palabras. El otro consiste en encontrar palabras que expresen la verdad de su desgracia; que, a través de circunstancias exteriores, hagan perceptible el grito lanzado siempre en silencio: «¿Por qué se me hace daño?».

Un idiota de pueblo, en el sentido literal de la palabra, que ama realmente la verdad, aun cuando tan solo emitiera balbuceos, es en cuanto al pensamiento infinitamente superior a Aristóteles. Está infinitamente más próximo a Platón de lo que Aristóteles lo haya estado nunca. Es un genio, mientras que a Aristóteles solo le conviene la palabra talento. (Weil 2020b: 31).

7. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (V): LA ALIANZA ENTRE VERDAD Y DESGRACIA

Hay alianza natural entre la verdad y la desgracia, porque una y otra son suplicantes mudos, eternamente condenados a permanecer sin voz ante nosotros

Eso no quiere decir que el hombre simple de pueblo pueda estar satisfecho con su situación. Habitualmente no lo estará por lo que necesitará que se le diga. Hay una alianza eterna, piensa Weil, entre verdad y desgracia.

Si un hada le propusiera [al hombre simple, al idiota de pueblo] cambiar su suerte por un destino análogo al de Aristóteles, lo sabio, por su parte, sería rechazarlo sin dudar.

Pero de todo eso no sabe nada. Nadie se lo ha dicho. Todo el mundo le dice lo contrario. Hay que decírselo. Hay que alentar a los idiotas, a la gente sin talento, a la gente de talento mediocre o apenas superior a la media y que son genios. No hay que temer que se vuelvan orgullosos. El amor a la verdad siempre está acompañado de humildad. El genio real no es más que la virtud sobrenatural de la humildad en el dominio del pensamiento.

[…] Hay alianza natural entre la verdad y la desgracia, porque una y otra son suplicantes mudos, eternamente condenados a permanecer sin voz ante nosotros.

Del mismo modo que un vagabundo, acusado ante el tribunal por haber cogido una zanahoria de un campo, está plantado ante el juez que, cómodamente sentado, desgrana elegantemente preguntas, comentarios y bromas, mientras que el otro consigue apenas balbucear, así también está plantada la verdad ante una inteligencia ocupada en establecer elegantemente opiniones. (Weil 2020b: 31-32).

Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma

La desgracia tiene la capacidad de liberar el lenguaje, pero a precio de experimentar un desgarro en el alma. Para Simone Weil es un grado más profundo de sufrimiento, que con frecuencia espanta.

Del mismo modo que la verdad es algo distinto de la opinión, así la desgracia es algo distinto del sufrimiento. La desgracia es un mecanismo para triturar el alma; el hombre que se encuentra así capturado es como un obrero atrapado por los dientes de una máquina. No es más que una cosa desgarrada y sanguinolenta.

[…] La desgracia, cuando la distancia material o moral permite verla solo de una manera vaga, confusa, sin distinguirla del simple sufrimiento, inspira a las almas generosas una tierna piedad. Pero cuando un juego cualquiera de circunstancias hace que repentinamente en algún lugar se revele desnuda, como si fuera algo que destruye, una mutilación o una lepra del alma, nos estremecemos y retrocedemos. Y los propios desgraciados experimentan el mismo estremecimiento de horror ante sí mismos.

Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma. Es más difícil de lo que el suicidio lo sería para un niño contento de vivir. Por ello a los desgraciados no se les escucha. Están en el estado en el que se encontraría alguien a quien se le hubiera cortado la lengua y hubiera olvidado momentáneamente su lesión. Sus labios se agitan y ningún sonido llega a nuestros oídos. De ellos mismos se apodera rápidamente la impotencia en el uso del lenguaje, a causa de la certeza de no ser oídos. (Weil 2020b: 34-35).

Es una atención intensa, pura, sin móvil, gratuita, generosa. Y esa atención es amor

¿No hay esperanza para los aplastados por la desgracias? No la hay de manera superficial o con fórmulas que no impliquen compromiso. Lo que se requiere es infinitamente más exigente. En expresión de Simone Weil “puro amor”.

Por este motivo no hay esperanza para el vagabundo en pie ante el magistrado. Si a través de sus balbuceos sale algo desgarrador, que taladra el alma, no será oído por el magistrado ni por el público. Es un grito mudo. Y los desgraciados entre sí son casi siempre igual de sordos unos con otros. Y cada desgraciado, bajo la coacción dela indiferencia general, intenta por medio de la mentira o la inconsciencia volverse sordo consigo mismo.

Solo la operación sobrenatural de la gracia hace que el alma pase a través de su propio anonadamiento hasta el lugar en el que se cosecha esa especie de atención que es la única que permite estar atento a la verdad y a la desgracia. Es la misma para los dos objetos. Es una atención intensa, pura, sin móvil, gratuita, generosa. Y esa atención es amor.

En la medida en que la desgracia y la verdad tienen necesidad, para ser oídas, de la misma atención, el espíritu de la justicia y el espíritu de la verdad son una misma cosa. El espíritu de la justicia y de la verdad no es más que una cierta especie de atención, que es puro amor. (Weil 2020b: 31-32).

8. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (VI): JUSTICIA, VERDAD Y BELLEZA COMO HERMANA Y ALIADAS

Todo lo que procede del amor puro está iluminado por la belleza resplandeciente… Justicia, verdad, belleza son hermanas y aliadas. Con estas tres palabras tan hermosas no hace falta buscar otras

La justicia y la verdad tienen, por tanto, una lógica común que reclama asimismo a la belleza. Para Simone Weil no hacen falta más palabras para alentar al desgraciado, al herido por la desgracia.

Debido a una disposición eterna de la Providencia, todo lo que un hombre produce en cualquier ámbito, cuando el espíritu de la justicia y de la verdad lo domina, está revestido de una belleza resplandeciente.

La belleza es el misterio supremo aquí abajo. Es algo resplandeciente que solicita la atención, pero no le proporciona ningún móvil para perdurar. La belleza promete siempre y no da jamás nada; suscita un hambre, pero en ella no hay alimento para la parte del alma que intenta aquí abajo saciarse; solo tiene alimento para la parte del alma que mira. Suscita el deseo, y hace sentir claramente que en ella no hay nada que desear, ya que se quiere ante todo que nada en ella cambie. Si no se buscan recursos para salir del delicioso tormento que inflige, el deseo poco a poco se transforma en amor, y se forma un germen de la facultad de atención gratuita y pura.

Cuanto más repelente es la desgracia, más soberanamente hermosa es la expresión de la desgracia. (p. 35).

[…] Todo lo que procede del amor puro está iluminado por la belleza resplandeciente. (p. 36).

[…] Justicia, verdad, belleza son hermanas y aliadas. Con estas tres palabras tan hermosas no hace falta buscar otras. (Weil 2020b: 36).

La justicia consiste en vigilar para que no se haga daño a los hombres. Se le está haciendo daño a un ser humano cuando grita interiormente: «¿Por qué se me hace daño?»

Simone Weil sabe concretar con pleno acierto en qué consiste la justicia de un modo que difícilmente sea refutable o deje fuera alguna situación. Descender a la desgracia (una postración que sin duda se encuentra próxima a Cristo crucificado en aljuma medida) incluye a toda persona que sufre, especialmente de manera desgarradora.

La justicia consiste en vigilar para que no se haga daño a los hombres. Se le está haciendo daño a un ser humano cuando grita interiormente: «¿Por qué se me hace daño?». Se equivoca a menudo en cuanto intenta darse cuenta de qué mal sufre, quién se lo inflige, por qué se le inflige. Pero el grito es infalible.

El otro grito que se oye a menudo: «¿Por qué el otro tiene más que yo?», se refiere al derecho. Hay que aprender a distinguir los dos gritos y hacer que se acalle el segundo tanto cuanto se pueda, con la menor brutalidad posible, echando mano de un código, de tribunales ordinarios y de la policía. Para formar espíritus capaces de resolver los problemas pertenecientes a ese ámbito, basta la Escuela de Derecho.

Pero el grito «¿Por qué se me hace daño?» plantea problemas muy diferentes, para los que es indispensable el espíritu de la verdad, de la justicia y del amor. (Ibidem).

Son los hombres los que tienen que vigilar que no se les haga daño a los hombres. Si se le hace daño a alguien, el mal penetra verdaderamente en él; no solo el dolor, el sufrimiento, sino el horror mismo del mal

Resulta necesario destacar esta hábil diferenciación que realiza Simone Weil entre lo que sería la práctica necesaria del Derecho para resolver problemas de convivencia, con respecto a aquello en lo que consiste dar respuesta al verdadero sufrimiento humano. Es algo misterioso, pero que no deja de convocar a la acción. Es responsabilidad de los hombres evitar hacerse daño unos a otros.

En toda alma humana asciende continuamente la petición de que no se le haga daño. El texto del Pater dirige esta petición a Dios. Pero Dios sólo tiene el poder de preservar del mal a la parte eterna de un alma que ha entrado en contacto real y directo con él. El resto del alma, y el alma entera para cualquiera que no ha recibido la gracia del contacto real y directo con Dios, está abandonada a los quereres de los hombres y al azar de las circunstancias.

Por eso, son los hombres los que tienen que vigilar que no se les haga daño a los hombres. Si se le hace daño a alguien, el mal penetra verdaderamente en él; no solo el dolor, el sufrimiento, sino el horror mismo del mal. Del mismo modo que los hombres tienen el poder de transmitirse el bien unos a otros, también tienen el poder de transmitirse el mal. Se le puede transmitir el mal a un ser humano adulándolo, proporcionándole bienestar, placeres; pero lo más corriente es que los hombres transmitan el mal a los hombres haciéndoles daño. (Weil 2020b: 37).

El mal infligido desde fuera a un ser humano, bajo forma de herida, exaspera el deseo de bien y suscita automáticamente la posibilidad de un remedio. Cuando la herida ha penetrado profundamente, el bien deseado es el bien perfectamente puro

Quien leyendo estas frases alguien estuviera tentado de pensar que Simone Weil practica un culto al dolor sin esperanza erraría completamente. Todo lo fía al crecimiento del deseo de bien.

La Sabiduría eterna, sin embargo, no deja al alma humana enteramente a merced del azar de los acontecimientos y del querer de los hombres. El mal infligido desde fuera a un ser humano, bajo forma de herida, exaspera el deseo de bien y suscita automáticamente la posibilidad de un remedio. Cuando la herida ha penetrado profundamente, el bien deseado es el bien perfectamente puro. La parte del alma que pregunta «¿Por qué se me hace daño?» es la parte profunda que en todo ser humano, incluso el más envilecido, ha permanecido desde la primera infancia perfectamente intacta y perfectamente inocente.

Preservar la justicia, proteger a los hombres de todo mal, es ante todo impedir que se les haga daño. Para aquellos a quienes se ha hecho daño, es borrar las consecuencias materiales, poner a las víctimas en una situación en que la herida, si no se ha hecho muy profunda, sea curada naturalmente gracias al bienestar. Pero para aquellos a quienes la herida ha desgarrado toda el alma, es además y ante todo calmar la sed dándoles de beber el bien perfectamente puro.(Ibidem)

9. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (VII): EL AMPLIO REFLEJO EN LA PELÍCULA Y EL SENTIDO DEL CASTIGO

Pero ahora el recorrido que hace con Lucille Jefferson (Helen Hayes) posee un arco más amplio. Regresemos por los pasajes que van marcando su fragilidad y su sufrimiento

McCarey ha presentado en la pantalla modos de expresión de la inocencia y de la debilidad que encontraban un excelente contexto interpretativo en la obra de Simone Weil. Lo pudimos comprobar en The Kid from Spain (Torero a la fuerza) (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2022: 440-444). Pero ahora el recorrido que hace con Lucille Jefferson (Helen Hayes) posee un arco más amplio. Regresemos por los pasajes que van marcando su fragilidad y su sufrimiento. En la primera escena la vemos Asomarse en rompa interior, mostrándose en una púdica desnudez, a la vez emblema de su fragilidad. Luego la vemos rezando muy hacia dentro ante la mirada atenta de sus dos hijos que parten hacia el frente. La comida de despedida se ve todavía más apesadumbrada por la ausencia del hijo mayor.

Ante las tribulaciones propias de la edad y las terribles circunstancia de los hijos movilizados, la solución que le ofrece el doctor es medicalizarla: se la tiene por una mujer que desvaría en lugar de por alguien que sufre la locura de la guerra; acoge de todo corazón y busca recuperar a su hijos John, quien se encuentra en unas coordenadas ideológicas que le hacen mirarla con superioridad, y no duda en engañarla; padece igualmente que la tosquedad patriotera de su marido sea rápida en descalificar a su hijo como enemigo; se asfixia literalmente ante los desencuentros que ambos experimentan.

Esta parte inocente del alma del criminal tiene que recibir alimento y tiene que crecer, hasta que ella misma se constituya en tribunal en el interior del alma

Cuando hacia el final de la película descubra el doble juego de su hijo con pruebas evidentes del FBI, entiende el discurso del hijo grabado para la Universidad como un castigo necesario para quien no detectó a tiempo que se le estaba utilizando para actuar contra los vínculos de confianza propios de la familia y de la comunidad. Ella, que creyó en su rectitud de intención y en su idealismo a la hora de defender principios humanitarios, se encuentra con la dimensión de engaño y de la necesaria reparación. De nuevo Simone Weil nos suministra pistas interpretativas muy iluminadoras.

Puede existir la obligación de infligir el mal para suscitar esa sed y así colmarla. En eso consiste el castigo. Los que se han vuelto ajenos al bien, hasta el punto de que intentan extender el mal a su alrededor, solo pueden ser reintegrados al bien infligiéndoles un mal. Hay que infligírselo hasta que en el fondo de ellos mismos se despierte la voz perfectamente inocente que dice con asombro: «¿Por qué se me hace daño?». Esta parte inocente del alma del criminal tiene que recibir alimento y tiene que crecer, hasta que ella misma se constituya en tribunal en el interior del alma, para juzgar los crímenes pasados, para condenarlos y, después, con el socorro de la gracia, para perdonarlos. Entonces, la operación del castigo ha culminado; el culpable está reintegrado en el bien y debe ser pública y solemnemente reintegrado en la sociedad.

El castigo no es más que eso: … el procedimiento para proporcionar el bien puro a los hombres que no lo desean. (Weil 2020b: 37-38).[12]

Sin esa visión de profundidad sobre el personaje de Lucille no se puede entender My Son John en toda su interpelación antropológica

A modo de síntesis Leo McCarey dibuja el personaje de la ladre de Lucille Jefferson como una encarnación del deseo del bien, que resiste frente a prácticas cada vez más oscuras en el ambiente que le rodea. La lógica de la guerra convencional que le arrebata a sus hijos menores y los lleva al frente; las artimañas de la guerra fría que alteran la paz familiar; el fanatismo del padre que ve en su hijo en un enemigo; la búsqueda abstracta del bien humano que lleva al hijo a sumir un lenguaje de la solidaridad que comienza por negar las relaciones que la constituyen.

Sin esa visión de profundidad sobre el personaje de Lucille no se puede entender My Son John en toda su interpelación antropológica.

10. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VIII): EL SUFRIMIENTO DE LUCILLE JEFFERSON ANTE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SU MARIDO DAN (DEAN JAGGER) Y SU HIJO JOHN (ROBERT WALKER)

«Mi día ha sido un poco… Un poco solitario. Lo siento madre. Prometo prestarte más atención”

En la contribución anterior dejábamos a Stedman (Van Heflin) que rompía la factura de la reparación de su guardabarros en presencia de Lucille Jefferson (recordamos, Helen Hayes). En el momento anterior había señalado que él también tenía una madre maravillosa. Si tenemos en cuenta que Stedman es un agente del FBI rastreando información sobre John Jefferson (Robert Walker) nos resulta fácil deducir que el elogio ha formado parte de su técnica de manipulación. La rectitud en el bien de Lucille se ve rodeada de turbias estrategias. Ahora, tras el fundido, vemos a John que entra rápidamente en la casa de sus padres. Se le con sombrero y abrigo.

John Jefferson (En adelante, JJ, mientras pasa rápidamente el umbral de la puerta): “¿Madre?”. (Sigue caminando y se ve al fondo el comedor de la casa).

Lucille Jefferson (En adelante LJ, sólo su voz): “¿Sí, John?. (Se la escucha desde arriba de las escaleras. Él pasa por el lado de éstas y se quita el sombrero. Lleva un libro en la mano. Se ve a la madre que baja alegre por las escaleras, dando saltitos). Me dijiste que llegarías a casa temprano. (Se acerca a John y le abraza. Cuando se separan se le queda mirando). ¿Has tenido un buen día”.

John (Positivo): “Estupendo”.

LJ (Con la manos atrás): “Mi día ha sido un poco…”.

JJ (Adelantándose): “Un poco solitario. Lo siento madre. Prometo prestarte más atención”. (Ella le ayuda a quitarse el abrigo).

LJ (Resignada): “Así lo espero, John… (Mientras estira el abrigo). Has tenido una conferencia desde Washington…”.

«Probablemente era una llamada rutinaria de mi oficina… No, fue desde una cabina. Oí como caían un montón de monedas…”

Lucille con el breve diálogo muestra una vez más su posición marginal, lo atenta que está hacia aquellos que le guardan la misma atención. La alusión a la conferencia va a comenzar a desenmascarar la situación real de John, algo que su madre no percibirá inmediatamente, aunque no le dejará de sembrar alguna inquietud.

JJ (Mientras toma el abrigo para colgarlo): “¿Quién era?”.

LJ (Circunspecta): “No dejaron ningún nombre”.

JJ (Con una ligera inquietud): “Hm… ¿Dejaron algún mensaje?”.

LJ (Con algo de intención en su sonrisa): “Era una chica, John”. (Se da un golpecito en la mano y vuelve a uno de sus temas de preocupación con respecto a su hijo).

JJ (Despejando cualquier duda): “¡Oh, no, madre!. (Dando apariencia de normalidad). Probablemente era una llamada rutinaria de mi oficina”.

LJ (Mostrando su capacidad de atención). “No, fue desde una cabina. (Hace el gesto de que unas cosas bajan). Oí como caían un montón de monedas…”.

JJ (Insistiendo ante ello): “Ningún mensaje”.

LJ (Segura): “No. Ella dijo que volvería a llamar más tarde”.

JJ (Cambiando de tema, con los brazos cruzados): “¿Dónde está padre?”.

LJ (Señalando con un gesto hacia el piso superior): “Está arriba con sus notas“.

JJ (Expectante): “Oh, espero que le hayan servido de ayuda para su discurso”.

LJ (Juntando las manos con algo de vacilación): “Buen, dijo…”. (En este instante se ve al padre que baja por las escaleras).

Dan Jefferson (Dean Jagger, en adelante DJ): “¿John?”. (Va leyendo unas notas en el papel).

JJ (atento): “¿Padre?”.

“Bueno, siento no haber estado contigo esta mañana… La culpa ha sido tanto tuya como mía. Comí rápido porque tenía que marcharme”

La presencia del padre va a ser una auténtica irrupción. Tiene bien definido lo que quiere hacer: enfrentarse con su hijo. Para ello el primer paso es apartar a la madre de la conversación, lo que hace de manera poco delicada, remitiendo a su obligación de tener la cena preparada con cierto autoritarismo. En consonancia con lo que llevamos reflexionado sobre Lucille, McCarey muestra este geste de confinamiento de ella en la cocina como una deliberada postergación del amor familiar que ella encarna.

DJ (Acaba de bajar las escaleras, se quita el lápiz que tenía en los labios y se detiene justo delante de su esposa): “¿Está ya la cena?”.

LJ (Captando que quiere dejarle fuera de su conversación con John): “Ahora mismo”. (Dan seguido de John caminan hacia el salón. Dan con las gafas puestas va leyendo las hojas de su discurso, con un gesto de mal disimulada contención por medio de apretar los labios).

JJ (Detrás de su padre, disculpándose como antes hiciera con Lucille): “Bueno, siento no haber estado contigo esta mañana”.

DJ (Que ya la dejado los papeles sobre la mesa de trabajo que hay en el salón, haciendo innecesaria la disculpa): “La culpa ha sido tanto tuya como mía. Comí rápido porque tenía que marcharme”. (Ambos se sienta, Dan en una silla junto a la mesa, John en el sillón).

JJ (Con las manos en las rodillas, un gesto un tanto amanerado que repite con frecuencia): “¿Encontraste útiles mis notas?”.

«Entonces quiero que sepas que soy tan consciente como tú de que la legión es una gran fuerza al servicio del bien… y que ha de ser cuidadosa evitando el peligro de utilizar mal su poder… ¿No crees que los que luchan puedan pensar? ¿O que, según tú, sólo sirven para desangrase?”

Es notoria la diferencia de la relación de John con su padre si la comparamos con que mantiene con su madre. Aquí ya no hay esos gestos de afecto, de deseos de estar juntos. La barrera de las ideas diferentes supone también un distanciamiento entre sus personas.

DJ (En primer plano, mientras se quita las gafas de leer): “Francamente , sobre esto te quería hablar, John…”.

JJ (Anticipándose, pues ya temía esa reacción mala, en primer plano Dan de espaldas y enfrente John en el gesto ya indicado): “Espero que compartas mis puntos de vista, padre, porque no quisiera que dijeras cosas que no sientes. Entonces quiero que sepas que soy tan consciente como tú de que la legión es una gran fuerza al servicio del bien… (Hace un gesto de levantar el dedo y de inclinarse hacia adelante, lo que dota a su expresión de un elemento teatral, forzado, de escasa autenticidad)… y que ha de ser cuidadosa evitando el peligro de utilizar mal su poder”.

DJ (En el plano, reaccionando con suspicacia ante estas palabras, mirando a su hijo con la cabeza ligeramente ladeada): “¿No crees que los que luchan puedan pensar?. ¿O que, según tú, sólo sirven para desangrase?”.

JJ (Acusando el golpe de haber sido interpretado del pero modo posible): “¡Oh, padre!”.

«Nosotros los legionarios debemos luchar para que el poder siga en manos del Pueblo. Y si permitimos que sea el estado quien nos dé la libertad también el Poder podrá quitárnosla»

La reacción de dan venía sobre todo de haber leído las sugerencias de su hijo. Su esposa había sugerido que John le ayudase a redactar un escrito más brillante, dada la formación universitaria del joven. Pero la falta de sintonía entre padre e hijo había quedado todavía más en evidencia.

DJ (Poniéndose las gafas de leer, a la defensiva): “Entonces, ¿dónde está mi primera frase?: ‘Nosotros los legionarios debemos luchar para que el poder siga en manos del Pueblo. Y si permitimos que sea el estado quien nos dé la libertad también el Poder podrá quitárnosla’. Oh, tú no has reescrito esto… sólo lo has tachado todo con un bolígrafo azul”. (En ese punto Dan no ha hecho sino reflejar la escritura constitucional americana, el gobierno de pueblo, por el pueblo y para el pueblo[13]. Sin embargo el tono con el que lo hace suena a enfrentamiento y exclusión, como si solo unos pudieran ser los intérpretes del pueblo y los que no pensaran como ellos sus enemigos. Se trata de una transmutación totalitaria de un discurso liberal».

JJ (Concesivo, abriendo los brazo y arqueando las cejas, para restar importancia a la diferencia de opiniones): “¡Pon la frase otra vez!”.

DJ (En el plano, muy firme): “Seguro que lo hará”.

JJ (Sólo su voz, porque en el plano aparece Lucille en la cocina que remueve el contenido de un puchero mientras no puede evitar escuchar): “¡Pon todo el discurso como estaba!. ¡A mí no me importa!”.

«Cuando el Estado deniega los derechos otorgados por Dios… se rige como fuente de libertad… la libertad está condenada…»

La confrontación ideológica está servida y Lucille asiste con sufrimiento a un debate en el que se olvida el efecto entre padres e hijos, entre hijos y padres.

DJ (Se escucha sólo su voz): “”Es lo que tengo intención de hacer. (Ahora de nuevo en el plano con John). Escribí: ‘Cuando el Estado deniega los derechos otorgados por Dios… (Con John en el plan escuchando) y se rige como fuente de libertad… (Dan en el plano moviendo significativamente las manos) … la libertad está condenada…”. (Con John en el plano).

JJ (Despectivo): “Eso ni siquiera es idea tuya, ¿verdad?”.

DJ (En el plano, tomado desde abajo): “No, la copié. ¿Qué importa eso?”.

JJ (En el plano con los brazos cruzados en el mismo tono de superioridad): “Copiarla no la hace buena”. (Pero sabemos[14] que la idea de que los derechos son otorgados por Dios es algo que introdujo Jefferson en la Declaración de Independencia por lo que el argumento de autoridad no está errado. Lo que confunde a Dan es hacer de esto un argumento de imposición de sus ideas y no de verdadero respeto al otro).

DJ (La cámara toma un plano más abierto, en el que John se encuentra en primer término sentado con su habitual gesto de poner las manos en las rodillas y Dan de pie, con las gafas en la mano derecha con la que gesticula. Defendiendo su posición): “La copié y es buena”.

“Como tu padre que soy, tú y yo vamos a tener una conversación, una buena conversación sin tu madre, y es sobre ti, hijo… Bueno, si te apetece, padre”

Dan está dispuesto a acorralar a su hijo, a verlo como un adversario a batir, sin concederle ningún crédito. Sabe que eso no es lo que desea su esposa que haga, por lo que para evitarle lo que él considera un disgusto procura mantenerla al margen.

DJ (Camina por delante de su hijo hacia el primer término y dice a John): “Espera aquí. (Sigue caminando hasta llegar a la cocina y así mirar cómo su esposa sigue guisando. Ella a continuación se mueve y lo mira sin decir nada. Dan regresa hacia el lugar donde se encuentra su hijo, mientras suena una música suave y nostalgia). John…”.

JJ (Temiendo por donde va a ir Dan, se escucha su voz): “¡Padre!. No volvamos otra vez sobre eso”.