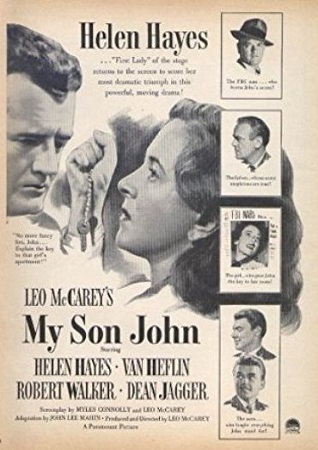

La fragilidad de Lucille, la única que dice la verdad,

en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen

En esta novena contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey nos dedicamos a continuar con el texto filosófico fílmico, con la mirada puesta en el horizonte de Lucille, cuya fragilidad, como los locos de Shakespeare o de Velázquez, en expresión de Simone Weil, es la única que dice la verdad.

En el primer apartado continuamos con la visita de Lucille Jefferson a Washington, y ahora comprobamos cómo el agente Stedman le revela a Lucille que su hijo John es un espía, al tiempo que busca persuadirla para que colabore denunciándole. Para ello le exhorta al patriotismo en alineación con sus hijos en el frente.

En el segundo apartado se nos muestra la filmación que el FBI ha hecho de los movimientos de Lucille por la capital, para conseguir pruebas que incriminen a su hijo John. Reflexionamos acerca de cómo McCarey denuncia estos modos de proceder como genuinamente totalitarios.

En el tercer apartado comprobamos que al regresar a su casa y encontrarse con Dan, aprecia más la nobleza de su marido, alejado de las mentiras de John y de las manipulaciones del FBI.

En el cuarto apartado vemos cómo John aparece por la casa de sus padres de modo siniestro. Intenta convencer a su madre de que es inocente, pero ella ya está cansada de sus mentiras, por más que intente hacer un último esfuerzo por creerle.

En el quinto apartado, Lucille ya es consciente de que no se trata de una contraposición de ideas con respecto a su hijo, sino que él forma parte de una acción organizada para cambiar los valores de los jóvenes americanos. Ante ello se ve obligada a ponerle freno. Y él se resiste de modo crecientemente agresivo.

En el sexto apartado, ante los intentos de John de desautorizar a Lucille haciendo que todo el mundo la considere una enferma mental, acudimos a Simone Weil, quien nos transmite su experiencia de que sólo los locos dicen la verdad, en una cata que dirigió a sus padres y que figura publicada en sus Escritos de Londres y últimas cartas. La desgracia de Lucille se radicaliza pero se hace asimismo más pura.

En el séptimo apartado, la irrupción del agente del FBI Stedman sirve para parar el avasallamiento que John estaba ejerciendo sobre su madre. Ante los intentos de su hijo de expulsar al agente, Lucille recuerda que ella es la dueña de la casa, pero empieza a delirar.

En el octavo episodio asistimos al intento desesperado de Lucille por conmover la conciencia de John y que esté dispuesto a rectificar. Ante su negativa, su madre no ve más solución que el joven reciba un castigo que le pueda restaurar en una vida en comunión con el resto de sus conciudadanos que aceptan la Constitución. De nuevo Simone Weil esta vez en su obra Echar raíces nos enseña las claves para comprender mejor ese sentido salutífero del castigo.

En el noveno apartado recogemos la victoria de Lucille desde su fragilidad, pues no le sirve de testigo para los manejos del FBI y de Stedman, y su hijo John va a poder recibir el impacto de hasta qué punto la fragilidad de su madre sigue respirando amor por él.

En la conclusión volvemos a pasajes de Simone Weil en La gravedad y la gracia para considerar que cada uno de estos pensamientos, a modo de caras de un poliedro, nos ayudan a representarnos de nuevo el papel de la desgracia (la malheur) en Lucille Jefferson. Y al finalizar esta contribución podemos hacer una proyección hacia lo que va a venir y entender su potencia sanadora.

Palabras clave:

Simone Weil, filosofía y cine, persona, sagrado, sufrimiento, desgracia, verdad, belleza, justicia, reserva mental, rigidez.

Abstract:

In this nineth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we continue with the philosophical film text, focusing on Lucille’s horizon, whose fragility, like the madmen of Shakespeare or Velázquez, in Simone Weil’s words, is the only thing that tells the truth.

In the first section, we continue with Lucille Jefferson’s visit to Washington, and now we see how Agent Stedman reveals to Lucille that her son John is a spy, while trying to persuade her to collaborate by denouncing him. To this end, he exhorts her to patriotism in alignment with her sons on the front lines.

In the second section, we are shown the FBI’s footage of Lucille’s movements around the capital, in order to obtain evidence to incriminate her son John. We reflect on how McCarey denounces these methods as genuinely totalitarian.

In the third section, we see that when she returns home and meets Dan, she appreciates her husband’s nobility more, far removed from John’s lies and the FBI’s manipulations.

In the fourth section, we see John show up at his parents’ house in a sinister way. He tries to convince his mother that he is innocent, but she is tired of his lies, even though she makes one last effort to believe him.

In the fifth section, Lucille realizes that this is not a matter of conflicting ideas about her son, but that he is part of an organized effort to change the values of young Americans. Faced with this, she is forced to put a stop to it. And he resists in an increasingly aggressive manner.

In the sixth section, faced with John’s attempts to discredit Lucille by making everyone consider her mentally ill, we turn to Simone Weil, who conveys her experience that only madmen tell the truth, in a lecture she gave to her parents and which appears in her London Writings and Last Letters. Lucille’s misfortune becomes more radical but also purer.

In the seventh episode, the arrival of FBI agent Stedman serves to stop John’s abuse of his mother. Faced with her son’s attempts to expel the agent, Lucille reminds him that she is the owner of the house, but she begins to delirium.

In the eighth episode, we witness Lucille’s desperate attempt to appeal to John’s conscience and persuade him to rectify his behavior. Faced with his refusal, his mother sees no other solution than for the young man to receive a punishment that will restore him to a life in communion with the rest of his fellow citizens who accept the Constitution. Once again, Simone Weil, this time in her work Taking Root, teaches us the keys to better understanding this salutary sense of punishment.

In the ninth section, we see Lucille’s victory from her fragility, as she is unable to testify against the FBI and Stedman, and her son John is able to feel the impact of the extent to which his mother’s fragility continues to breathe love for him.

In the conclusion, we return to passages from Simone Weil’s Gravity and Grace to consider that each of these thoughts, like the faces of a polyhedron, help us to reimagine the role of misfortune (malheur) in Lucille Jefferson. And at the end of this contribution, we can look ahead to what is to come and understand its healing power.

Keywords:

Simone Weil, person, sacred, suffering, misfortune, truth, beauty, justice, mental reserve, rigidity.

1. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XVII): LA REVELACIÓN DE STEDMAN (VAN HEFLIN) DE LA CONDICIÓN DE JOHN JEFFERSON A SU MADRE LUCILLE (HELEN HAYES) Y LA MANIPULACIÓN A LA QUE LA SOMETE

“Al darme cuenta de que era usted no dejaba de preguntarme… qué podría estar haciendo en Washington? He venido a ver a mi hijo. Y, por favor, no me pregunte un montón de cosas que ya sabe”

Vemos en el plano a Lucille Jefferson que pasea junto al lago artificial de Tidal Basin en Washington DC. Al fondo se ve el monumento a Thomas Jefferson. Camina despacio cabizbaja, después del encuentro que ha tenido con su hijo John y que le ha dejado sumidad en la perplejidad y la preocupación. Se siente en un banco y comienza a leer el periódico que llevaba en la mano. Lleva puesto el abrigo y el sombrero de la escena anterior…

Aparecerá Stedman sin explicación de por qué está allí y ella no verá en ello indicio de que está siendo espiada, como ocurre en realidad. McCarey no se inhibe al mostrar los modos poco ortodoxos de actuar del agente del FBI, que sigue mostrando una confianza cálida con Lucille como medio de sonsacarle información. La ideología de defensa del enemigo comunista acaba por justificar modos de control hacia las personas bastante análogos.

Stedman (Van Heflin, del que se escucha sólo su voz): “¡No puede ser…! (Aparece y se toca el sombrero a modo de saludo respetuoso). Al darme cuenta de que era usted no dejaba de preguntarme… (Ella se levanta). ¿Qué podría estar haciendo en Washington?”.

Lucille Jefferson (en adelante, LJ): “He venido a ver a mi hijo. (Se da media vuelta). Y, por favor, no me pregunte un montón de cosas que ya sabe”. (Y se sienta de nuevo en el banco).

Stedman (indagando con respeto): “¿Le puedo preguntar si va a verle de nuevo?”.

LJ (agachando la cabeza): “Sí, lo haré. Estará ocupado la próxima hora y media”.

“Supongo que sabrá que eso de allí es el monumento en homenaje a Jefferson. Él fue quien dijo que nuestra libertad era un don de Dios. Sus palabras están grabadas en el monumento”

Los modos suaves del agente del FBI pueden reflejar simpatía, hasta algo de respeto por Lucille en su condición de madre. Pero es sólo una capa superficial de cortesía. El objetivo innegociable es obtener información sobre su hijo John, como sospechoso de formar parte de una red de espionaje. Todo lo demás se articula en función de esto.

Stedman (se sienta con ella): “¿Le podría preguntar …. ? (Casi aplasta su bolso… un modo no verbal de McCarey de plantear su presencia invasiva), perdone. (Por el lago y sus alrededores). Este es un bonito sitio si tiene un poco de tiempo. Supongo que sabrá… (Plano de Stedman de espaldas y el monumento a Jefferson delante) … que eso de allí es el monumento en homenaje a Jefferson. (Plano de Stedman en primer lugar y Lucille a su lado). Él fue quien dijo que nuestra libertad era un don de Dios. (Plano de Lucille que mira de reojo). Sus palabras están grabadas en el monumento. (Se pone de pie y señala hacia la izquierda del espectador). Ese es el monumento a Washington. (Se da la vuelta). Y el monumento a Lincoln. (Plano de Lucille mirando hacia abajo)… No, no se ve desde aquí. Es el que está detrás de aquellos árboles. (Plano del agente señalando). Y más allá del río está el Cementerio de Arlington. Es famoso por aquellos que entregaron su vida por nosotros…”.

“A nosotros nos toca luchar en retaguardia por ellos dos. Ellos luchan por todo lo que esos grandes muertos consideraban importante… ¿Qué intenta hacer?. ¿Despertar mi patriotismo?”

Plano de Lucille y él a continuación el miembro del FBI se sienta junto a ella. Tras la memoria de los personajes estelares del patriotismo estadounidense, ahora Stedman quiere incidir en la propia familia de Lucille. Junto a John se encuentran sus hermanos en el frente de batalla. Una manera de suscitar la duda sobre si se encuentran en bandos contrarios.

Stedman (con tono cordial): “¿Qué tal el par de soldados centrocampistas suyos? (La cámara los toma de frente, en primer lugar a Lucille y de perfil y a su lado el agente). ¿Sabe algo de ellos?”.

LJ (en el plano, asintiendo con Stedman de perfil): “Navegan”.

Stedman (sin moverse la cámara): “A nosotros nos toca luchar en retaguardia por ellos dos. Ellos luchan por todo lo que esos grandes muertos consideraban importante”.

Lucille (en el mismo plano, por fin reaccionando hacia las posibles intenciones de Stedman): “¿Qué intenta hacer? ¿Despertar mi patriotismo?”.

Stedman (de frente y ella a su lado): “Sólo quiero que aprecie que todo lo que hago en este caso… (Con ella muy atenta en primer plano) … es para preservar las cosas por las que usted…”.

LJ: “¿Qué caso?”. (Música…).

Stedman: “Este caso, Mrs. Jefferson…. (La pantalla recoge el periódico que le enseñó Dan, doblado. Se lee: “LA CHICA ACUSADA DE TRAICIÓN”. (Primero se lee una parte y luego la otra). “Continúan los arrestos”.

¿Cree que mi hijo está metido con estos? No lo habrá pensado ni por un momento. “Tenemos a esa Miss Carlin aquí abajo, en la prisión del distrito… Creo que sería una buena idea que escuchara su voz. Ve, tenemos mucho tiempo…

El agente sabe muy bien dónde quiere ir y sus insinuación hace mella en Lucille, que comienza a temerse lo peor, aunque lo niegue. Aceptarlo supone un dolor excesivo tanto para ella como para su marido.

LJ (sólo la voz): “¿Cree que mi hijo está metido con estos?. (Ahora en el plano, con gesto de sufrimiento). No lo habrá pensado ni por un momento. (Ella de espaldas y Stedman de frente). Él no podría…”.

Stedman (se da la vuelta; lo vemos de perfil): “¿Recibió John algunas llamadas telefónicas mientras estaba en su casa?”.

LJ (en el mismo plano): “Sí, él… Usted estaba allí”.

Stedman (ya mostrando claramente sus intenciones): “Tenemos a esa Miss Carlin aquí abajo, en la prisión del distrito… Creo que sería una buena idea que escuchara su voz. Ve, tenemos mucho tiempo… (Ella no puede negarse y respira ansiosa. Planos de ellos de espaldas. Stedman da golpecitos afectuosos en la espalda de Lucille. Se levanta y el agente señala). Tengo mi coche aquí”. (Ellos dan unos pasos por la ladera que rodea a lago).

LJ (girándose hacia él, mientras sube por la cuesta de la ladera): “Le advierto que había muchas interferencias. Me acuerdo de eso”.

2. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XVIII): LUCILLE ES GRABADA POR LAS CÁMARAS DEL FBI SIN SU CONSENTIMIENTO

Cine dentro de cine… con una cámara de espionaje sobre una persona inocente

Vamos a asistir a una de las escenas más sobrecogedoras de la película. Después de la conversación entre Stedman y Lucille, en la que se apela a los valores patrióticos, al sacrificio, a la entrega… McCarey muestra una escena en la que la acción del FBI se desacredita por completo. Es cine dentro del cine. Pero con una diferencia escalofriante. No se trata de una película casera que se proyecta a los amigos, como sucede, por ejemplo en Adam´s Rib (La costilla de Adán, 1948) de George Cukor. Se trata de la filmación realizada con cámara ocultas para conseguir pruebas contra John a partir de su madre. La descalificación de la acción por totalitaria no necesita más comentarios. Tras un plano oscuro, se ve a un hombre —un agente del FBI— levantando una— pantalla. La cámara enfoca a quienes van a ver lo que se proyecte en ella y aparece Stedman fumando un cigarrillo. Las imágenes son de una escena en la que se ve a Lucille despidiéndose de Stedman.

Agente (David Newell, explicando el origen de la cita): “La capté después de que la dejaran”.

Stedman (con una cierta reacción sentimental nada contrastada por sus hechos, e incluso ironizada): “Siento pena por ella. (En el plano con el otro agente). Teníamos que hacer este pequeño chiste. La verdad es que no se alegró mucho de verme. Esperaba no volverme a ver de nuevo”.

Agente (interpretando el gesto de Lucille en la pantalla que mira atrás antes de continuar): “Quería asegurarse de que no ibas a seguirla. Dentro de un momento se volverá. (Lo vemos en la pantalla). Vio cómo te marchabas por la esquina”.

“Es el instinto de las madres. Quería asegurarse de que no había oportunidad de que la siguieran”

Stedman sigue haciendo comentarios en los que la admiración de Lucille como madre se vuelve algo instrumental, meramente la ocasión de conocerla mejor para extraer los datos acusatorios que necesita contra su hijo John. La obscuridad de la sala, el humo de los cigarrillos, confiere ese ambiente tenebroso que acompasa con lo que la película muestra, con lo que motiva a los personajes.

Stedman (en el plano al lado del otro agentes, sentados en ese pequeño mini cine viendo la película): “Es el instinto de las madres. Quería asegurarse de que no había oportunidad de que la siguieran”. (Se ve un plano de ella que cruza la calle).

Agente (explicando cómo se ha filmado): “A partir de aquí fue Fen Smitty quien la siguió en su coche”.

Stedman (comentando la escena en que se ve a Lucille frente a un bloque de pisos): “El apartamento de Carlin está a la izquierda”.

Agente (ratifica la observación de su superior). “Exactamente. (Lucille sigue avanzando, mientras el agente explica al detalle el modus operandi, como si fuera un director de cine). Teníamos dos cámaras ocultas en el exterior del apartamento de Ruth [Carlin]”. (La cámara de las imágenes en la pantalla sube y muestra un apartamento que el agente señala con un lápiz. A continuación el plano es de Lucille llegando al apartamento de Carlin). Una la colocamos en la salida de incendios y la filamos entrando en el vestíbulo”. (Se sigue viendo en la pantalla).

“Fíjate en esto. Mira el temblor de su mano… No la culpo. La mía también lo haría… Lo sabe ahora… Ese hijo es lo más importante para ella. Tiene un gran problema entre manos”

Stedman, como si se tratara del productor de la película da su aprobación a lo que está presentando el que hace las veces de director. La cámara lo toma ahora de espaldas y así el plano incluye también la pantalla donde se recoge el espionaje hacia Lucille.

Stedman: “Bien. (Se ve la escena incriminatoria crucial, la que establece la relación de John con Ruth Carlin. Se ve a Lucille probando la llave que encontró en los pantalones de John en la cerradura del piso de la espía comunista detenida). Fíjate en esto. Mira el temblor de su mano. (La cámara recoge a Stedman y a su subordinado ahora de frente). No la culpo. La mía también lo haría. (Plano de Lucille con gesto de asombro que consigue abrir la puerta. Se echa hacia atrás espantada. Plano de frente de los agentes del FBI). Lo sabe ahora. (Plano de Lucille que apoya con mucho pesar la cabeza en la puerta). Ese hijo es lo más importante para ella. Tiene un gran problema entre manos». (Plano de Lucille que duda y cierra la puerta y a continuación camina despacio por el pasillo).

Agente (mientras se levanta): “Luego la grabé en el parque, sentada en un banco. (Plano de Lu, así, en un parque con el bolso, sentada en un banco. En primer término se ve una fuente , al fondo automóviles y peatones que pasean. Plano de Stedman que sigue fumando, se levanta, se acerca a la pantalla con el agente, que miran de cerca). Ha recibido un gran golpe”. (Se siente en los asientos de primera fila del mini cine).

Stedman (mirando hacia su subordinado): «Tendré que hacerle algunas preguntas. Al ser una mujer tan honesta cada una de sus respuestas incriminará a su hijo. (En el plano Stedman y otros dos agentes que están atentos a las imágenes filmadas). Está ante un difícil dilema: o Dios y su país, o su hijo John…”. (Ella en la imagen se levanta y se va, trasmitiendo una profunda impresión de desvalimiento).

Agente (interpretando lo que va a hacer Lucille a continuación): “Se va al aeropuerto y a su casa”.

Stedman (levantándose): “ Yo haré lo mismo; saldré en el siguiente avión”. (Fundido).

El personalismo de McCarey denuncia todo tipo de desconocimiento del valor de la persona, se haga desde donde se haga

La escena que acabamos de comentar está entre las más duras de toda la película y con facilidad atrae para su interpretación la obra colectiva dirigida por Martha C. Nussbaum Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía moral” (Nussbaum, 2013b). Es precisamente el planteamiento de una situación de confrontación, como la que se expresaba en la guerra fría, la que justificaba la defensa del “nosotros” frente al “ellos”. Y McCarey, a pesar de quienes lo censuran por mostrar una ideología obsesivamente anticomunista, muestra con honestidad los límites y las contradicciones de este planteamiento. El personaje de Lucille rechaza la guerra y cree en ese mundo en paz por el que presuntamente trabajó su hijo John. Lo que la descorazonará es comprobar algo que le había señalado su marido. Que para trabajar por ese alto ideal se comience introduciendo la mentira en el seno de la propia familia y la traición con respecto a sus ideales constitucionales.

Pero esa misma contradicción es la que se experimenta desde quienes defienden los principios patrióticos. Su trabajo por ellos se traduce en una actitud de profundo desprecio de la dignidad de las personas, cada vez que son utilizadas, como lo ha sido ella misma, para extraer pruebas contra el enemigo. El personalismo de McCarey le hace situarse en una perspectiva en la que denuncia todo tipo de desconocimiento del valor de la persona, se haga desde la trinchera desde la que se haga. De ahí nuestra insistencia en mostrar que se trata de una película anti totalitaria, que se aliena a la perfección con la anterior denuncia del nazismo en Once Upon a Honeymoon (Hubo una luna de miel, 1942).[1]

«… todos cuantos nos sentimos vinculados a unos compromisos y lealtades mucho más amplias y profundas que el nacionalismo, y que van más allá de las posturas y los objetivos que se marca nuestra nación»

El personalismo de McCarey en My Son John se lee mejor desde sus películas posteriores especialmente desde Rally ‘Round the Flag, Boys! (Un marido en apuros, 1958) o Satan Never Sleeps (Satan nunca duerme, 1962) . En la primera resulta clara la ironía antimilitarista que desactiva la legitimidad de un patriotismo de la confrontación. En la segunda la apertura a la lucha por la libertad frente al totalitarismo se abre más allá de cualquier frontera. En cierto modo está anticipando el discurso de Martin Luther King Jr., tal y como recoge Joshua Cohen en el Prefacio a la mencionada obra de Martha Nussbaum sobre los límites del patriotismo.

En su inolvidable discurso de abril de 1967 en la iglesia de Riverside, Marthin Luther King Jr. expuso sus razones para oponerse a la guerra del Vietnam. Para King, la guerra era un desastre para los afroamericanos, un veneno para el país y, sobre todo, una pesadilla «para las víctima de nuestra nación y para aquellos a quien ésta llama su enemigo». King dijo que quería hablar en nombre de esos «enemigos» para dar respuesta a las exigencias morales ocultas «tras los llamamientos en virtud de la raza, la nación o el credo». Hablar era «el privilegio y la obligación de todos cuantos nos sentimos vinculados a unos compromisos y lealtades mucho más amplias y profundas que el nacionalismo, y que van más allá de las posturas y los objetivos que se marca nuestra nación» (Nussbaum, 2013b: 9).

3. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XIX): EL REGRESO DE LUCILLE A SU CASA Y EL REENCUENTRO CON DAN (DEAN JAGGER) CUYA NOBLEZA DE CORAZÓN COMIENZA A VALORAR MÁS INTENSAMENTE

“¿Qué sucede? ¿En qué andas? ¿Qué ha ocurrido?… Volé a Washington. A ver a John”

El regreso de Lucille a casa va a estar marcado por una recuperación de la confianza en Dan. Tras la decepción vivida con John, fruto de la falta de sinceridad de su hijo con ella, valora con más intensidad la nobleza de la comunicación de su marido. En él puede haber simpleza, puede cometer errores de juicio, pero no doblez de corazón ni reserva mental. La recuperación de esta comunión más profunda con su marido le permitirá el intento de tener más energías para hablar a John con claridad.

Tras el fundido vemos un plano del interior de la casa de los Jefferson. Vemos con una iluminación en semi penumbra que entra Dan con unos papeles bajo el brazo y con sombrero. Da unos pasos. Queda se espaldas a la cámara, se gira hacia un lado y llama a su esposa.

Dan (Dean Jagger, en adelante, DJ): “¡Lu!… (Camina, se quita el sombrero, lo cuelga, llegar a la escalera y desde allí vuelve a llamar a su esposa). ¡Lucille! (Al no tener respuesta sube corriendo. Plano del piso arriba de las escaleras. Abre la puerta de la habitación y ve a Lucille tumbada en la cama boca abajo. Dan se arrodilla y se pone a su altura. Es un gesto de proximidad que contrasta con la distancia que siempre ha empelado John con ella, especialmente en la entrevista en Washington). ¿Qué sucede? ¿En qué andas? ¿Qué ha ocurrido?”.

LJ (con voz pesarosa): “Volé a Washington. A ver a John”.

«Tienes más sabiduría porque escuchas a tu corazón. No estás cegado por él, sino que piensas con él también, claro, honesto y limpio»

Dan muestra a continuación que ha recapacitado. Ahora considera que ha sido injusto con su hijo y con su madre y está dispuesto a reparar su error. Un gesto de humildad que permite ver en el personaje una calidad humana que su esposa va a apreciar de modo más intenso. Lucille apela a una sabiduría del corazón que el propio McCarey ha desarrollado en sus películas y que autores como Anthony J. Steinbock o Nathalie Depraz han reivindicado en nuestros días desde un análisis fenomenológico (Steinbock 2014; 2021; Depraz 2023).

DJ (en el plano, de frente, con ella tumbada): “¿Volaste a…?. Pero creía que íbamos a ir los dos a verlo… Me convenciste. Fuiste para disculparte por mí, ¿eh? (Plano de ella con lágrimas). Puede que estés un poco cansada por el viaje, cariño”.

LJ (con una voz muy tenue): “No me siento bien, Dan. Tenía que ver a John”.

DJ (primero de espaldas, luego de frente): “Lo siento, Lu. Siento todo esto. Todo ha sido culpa mía por golpear a mi propio hijo. (Se sitúa junto a ella muy dulce). Golpearle a él ha sido como golpearte a ti, ¿verdad, cariño? ¿Cómo puede un hombre ser tan tonto?”.

LJ (moviendo la cabeza de lado): “No lo eres, Dan”.

DJ (continuando con su tono de petición de perdón, sin escuchar la respuesta de Lucille): “Puede que no sea muy listo. Nunca has dicho una verdad mayor”.

LJ (levantando la cabeza llorosa): “Tú eres el más listo y el más adorable, querido. Tienes más sabiduría que todos nosotros porque escuchas a tu corazón. No estás cegado por él, sino que piensas con él también, claro, honesto y limpio”.

“No es tu culpa, Dan… Sí que lo es… Lu llevo todo el día dándole la vuelta. Le diré a John mañana lo equivocado que estaba. Estoy hablando sinceramente. Te lo digo desde el fondo del corazón”

Muestra de que Dan es realmente así, es que no acepta fácilmente este discurso exculpatorio hacia él de Lucille. Ha reflexionado y reconocido sus culpas y quiere mostrarle a su esposa la hondura de su determinación.

DJ (se escucha su voz mientras seguimos viendo a Lucille): “No exageres, Lu. (Ahora ya sí en el plano). Cuando hablas así eres tú la que no piensa con claridad…”. (La va acariciando).

LU: “No es tu culpa, Dan”. (Y se levanta. Vemos que lleva puesta una bata).

DJ (determinado): “Sí que lo es. (Vemos que ella llora cuando Dan se le acerca). Lu llevo todo el día dándole la vuelta. (Y le rodea con el brazo). Le diré a John mañana lo equivocado que estaba. Estoy hablando sinceramente. (La cámara se acerca y vemos cómo Lu cierra los ojos). Te lo digo desde el fondo del corazón. (Ella casi se desvanece y Dan la sostiene). ¿Qué te pasa, Lu?”.

LJ (reconociendo su estado de fragilidad): “¿Por qué no llamas al Doctor Carver?”. (Hace un gesto significativo de apretar los labios).

DJ (preocupado): “¿Qué te pasa, cariño?”.

LJ (mirándole, sin apenas contener las lágrimas): “Me siento… No lo sé… Quiero que llames al Doctor Carver, Dan…”. (Y lo reafirma asintiendo con la cabeza).

DJ (cogiéndola de las piernas): “Échate. Descansa. (Cogiendo las mantas). Te taparé. No te preocupes, llamaré al Dr. Carver».

El matrimonio de los Jefferson está fundado en un verdadero amor mutuo, que cada uno reconoce sus propias debilidades y las acepta y que eso suministra una lógica del corazón

Esta escena, a pesar de su brevedad, suministra mucha información. Comenzando por el final, comienza a verse ya el estado de fragilidad de Lucille que no parece algo endógeno (estrictamente patológico) sino exógeno, consecuencia de las circunstancias difíciles que tiene que vivir con dos hijos en el frente y otro vinculado con el espionaje comunista. Pero sobre todo hace ver que el matrimonio de los Jefferson está fundado en un verdadero amor mutuo, que cada uno reconoce sus propias debilidades y las acepta y que eso suministra una lógica del corazón —cordial, cardial—, insustituible para las relaciones humanas.

Sale Dan y ella coge su rosario. Vemos a Dan en el piso de bajo que habla por teléfono. El plano es oscuro. Se ve la escalera y a Dan con el auricular. El pasillo está a su izquierda. Habla con los que están al otro lado.

DJ (un tanto contrariado): “Entonces, ¿no tienen teléfono, verdad? ¿No?. Lo sé… (Eleva el tono de voz). El Doctor está con los Rebner. Iré por él. (Coge su sombrero y le habla fuerte para que le escuche Lucille). No tardaré mucho. (Abre la puerta y sale).

4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XX): LA SINIESTRA APARICIÓN DE JOHN (ROBERT WALKER) Y LA DECANTACIÓN DE LA CONVERSACIÓN CON SU MADRE HACIA EL RECONOCIMIENTO DE ESTAR TRAICIONANDO A SU PAÍS

“Te estaba esperando, John… He venido a verte a ti… ¿Por qué dejaste la oficina?… Ya hablaremos de eso…”

Sin cambio en la escena, de hecho se trata de una de las más largas de la película, vamos a asistir a una conversación entre John y su madre que va a decantar la situación entre madre e hijo. Ella va a confirmar que le miente y que verdaderamente es un espía. Lucille no puedo ver en ello sino un pecado de deslealtad hacia su propia comunidad. Por ello ya no le quedará más argumento que el que se arrepienta y confiese su pecado para así poder repararlo.

Con continuidad, vemos a John que aparece sigilosamente, con un tono de misterio. Va con abrigo y sombrero y sube las escaleras. Se ve a Lucille que comienza a bajar las escaleras y John se quita el sombrero.

John Jefferson (en adelante JJ, de espaldas a la cámara): “¡Madre!”. (Ahora se ve a Lucille con la bata que baja con un gesto triste).

LJ (mientras sigue bajando, con seriedad, alejada de la alegría incontenible de sus primeros encuentros): “Te estaba esperando, John». (Mirando hacia la puerta, con una reacción que muestra la comunión restablecida en el matrimonio, como acabamos de constatar en el apartado anterior).

JJ (mientras ella ha acabado de bajar y ha pasado por delante de él, adoptando un tono un tanto encrespado): “He venido a verte a ti… ¿Por qué dejaste la oficina?”. (Le pregunta mientras camina detrás de ella y llegan al salón).

LJ (de espaldas a la cámara con su hijo detrás): “Ya hablaremos de eso…”.

“¿Le has contado a padre tu pequeño viaje?… No le conté todo… Si lo hiciera, le mataría… O te mataría él a ti. Lo he enviado a por el doctor”

John no puede dejar de notar que el tono de su madre es otro. Ya no es la que se expresaba en sus primeros encuentros de un modo totalmente conciliador, buscando acudir al pasado para encontrar lugares de encuentro, expresiones de afecto que pudieran servir de base para renovar la relación. Ni siquiera es la de la entrevista por la mañana en la oficina, ávida de intentar entender las cosas. John tiene motivos de preocupación con este cambio de actitud.

JJ (en el mismo plano, con un tono que ya sabemos que es falsamente cordial, sino que intenta manipular a su madre): “¡Oh, madre! Estaba muy preocupado”.

LJ (en el mismo encuadre): “Sí, hmm”. (Se da media vuelta y se pone delante de un sillón a la derecha del espectador).

JJ (de perfil, frente a su madre): “¿Le has contado a padre tu pequeño viaje?”.

LJ (mirando hacia abajo, para no enfrentar su cara): “No le conté todo… (Ya mostrando a John lo que sabe). Si lo hiciera, le mataría… O te mataría él a ti. Lo he enviado a por el doctor”.

JJ (moviendo con parsimonia su mano, para dar impresión de tranquilidad): “¿Qué le mataría, madre? No sé qué quieres decir”.

LJ (ahora sí, mirándole fijamente): “Si él supiera que el FBI anda detrás de ti, John”.

JJ (agachándose un poco hacia ella, pero manteniendo la superioridad, con un tono casi recriminatoria): “¡Madre! Creía que ya te había explicado lo del FBI”.

“Me mentiste tanto, John, que tenía que averiguar la verdad… ¡La he averiguado! ¡Eres culpable, John!”

La madre por fin explota, se enfrenta a su hijo con autoridad y lo confronta para que deje de construir relatos que falsean interesadamente la realidad. La gravedad de la situación que ella ha percibido en Washington le obliga a hacerlo.

LJ (ya no aceptando ese modo de dirigirse a ella, agarrándole de los hombros): “¡Déjate de mentiras, John!. (Lo mueve para sentarlo). Pasarás el resto de tus días en una prisión federal. (Primer plano de John, con Lucille sujetándolo de espaldas a la cámara). A menos que puedas explicar lo de la llave del apartamento de Carlin”.

JJ (en el plano, tranquilo, su madre ya ha retirado las manos de sus hombros): “Pero… ¿por qué crees que yo…?”.

LJ (en el mismo encuadre con John): “Porque todo encaja. Abrí la puerta con ella…”.

JJ (en contraplano, ahora con ella de espaldas): “¿Quieres decir que fuiste al apartamento…?”.

LJ (en la misma posición): “Fui allí y abrí la puerta con tu llave…”. (De nuevo en primer plano con los ojos muy abiertos, gesticulando…).

JJ (perdiendo en algo su compostura): “Pero madre… ¿estás loca?”.

LJ (respondiendo con lucidez): “Todavía no. (Levanta la mano con John en primer plano). Me mentiste tanto, John, que tenía que averiguar la verdad. (Con ella en el plano). ¡La he averiguado! (Con la cámara en John). ¡Eres culpable, John!”.

John (con habilidad para intentar darle la vuelta a la argumentación): “Madre, puede que sea culpable de esto…”. (De espaldas con Lucille en el plano comprimiendo los labios y cerrando los ojos).

LJ (susurrando escéptica): “Hmm…”.

“Sólo hay un pecado en la Constitución. Es el de la traición. No sé lo que está pasando con mis principios en este momento… pero ¿es eso todo? ¡Es eso todo lo que has hecho?”

Hacia donde quiere derivar su defensa John es hacia un aspecto sentimental, de una amistad o algo más. Un terreno al que su madre ha intentado acceder en anteriores conversaciones, pero que él se ha negado. Cree por tanto que ceder ahora en ese terreno puede servir para ganársela para su causa.

JJ (con ella en el plano): “Escúchame un momento. (John en el plano mientras Lucille se tapa la boca con la mano). Verás, cariño, Ruth, Carlin y yo éramos amigo íntimos, muy íntimos. Y naturalmente no sabía si decírtelo”.

LJ (en el plano ladeando la cabeza, entrando indirectamente en ese aspecto sentimental): “Sólo hay un pecado en la Constitución. Es el de la traición. (Mueve la cabeza muy afligida). No sé lo que está pasando con mis principios en este momento… pero ¿es eso todo? (Con John en el plano asintiendo). ¿Es eso todo lo que has hecho?”.

JJ (con apariencia de seguridad): “Es todo, madre”.

LJ (en el plano, bajando la cabeza): “Es algo malo, pero también es bueno”.

JJ (animado por haber conseguido que su madre comience a abandonar su postura acusatoria tan firme): “¡Exacto! (En el plano). ¿Pero quién me iba a creer aparte de tú y yo?”.

LJ (de espaldas a John, resuelta, dando muestras de que el agente le ha hecho mella): “Mr. Stedman lo creería. Él lo entendería. (Ahora en el plano). Podemos llamarle por teléfono”. (Se levanta y va hacia el aparato y John la detiene).

JJ (evasivo de nuevo): “Oh, madre, no es necesario!”.

“Se lo tenemos que contar a Mr. Stedman…. Él no permitirá que esto vaya más lejos…. Estaría tan feliz de decírselo… me lo encontré en el parque y me llevó a verla… pero no reconocí su voz, John”

Lucille ya no queda satisfecha tan fácilmente con los giros de su hijo. Le queda la esperanza de que las cosas no sean tan graves como ella ha llegado a comprender que son. Por eso se agarra a ellas como a una última esperanza, aunque pronto comprueba que no son muy consistentes.

LJ (sentándose): “Tenemos que dar una explicación”.

JJ (persuasivo, mirándole agachado, por una vez hacia arriba, dando muestras de lo acuciante de su situación): “Pero cariño, es nuestro secreto. Es un secreto entre nosotros”.

LJ (en el plano mientras su hijo la toma por los hombros): “Pero se lo tenemos que contar a Mr. Stedman, John. Él no permitirá que esto vaya más lejos. (Resulta doloroso escuchar que Lucille deposita ahora otra confianza que tampoco se merece: Stedman no es un amigo, sino un hábil investigador, a pesar de que ella como madre le suscite simpatía. Cierra los ojos). Estaría tan feliz de decírselo”.

JJ (de espaldas a su madre y luego en el plano): “¿Es que lo has visto otra vez?”.

LJ (de perfil, con su hijo de frente asintiendo): “Sí, me lo encontré en el parque y me llevó a verla. La vi, pero no reconocí su voz, John”.

JJ (en primer plano con gesto pensativo y su madre de espaldas): “¿Te bajó a la cárcel? (Lucille asiente). Bueno, por eso no podemos contárselo. (Plano de ella con gesto de no comprender a su hijo). Quiero decir… él, su trabajo, es perseguir a gente inocente”.

LJ (poniéndose la mano en el pecho): “No. Él nos creería John”.

“A menos que me estés mintiendo de nuevo… Mírate… ¡Eres culpable! Suplicando amor, compasión… todas las cosas de las que te has burlado…”

La resistencia de John a que su madre se lo cuente a Stedman vuelve a abrir la puerta a la desconfianza. Definitivamente John ha perdido en su madre lo más valioso de una relación: la incondicionalidad. Considera que su hijo se ha puesto en una situación en la que es imposible defenderle sin cometer un grave pecado de traición a todo lo que ha creído.

LJ (al ver el gesto de John mirándose de lado): “A menos que me estés mintiendo de nuevo… (Le pone las manos a los lados de la cabeza y le mira fijamente). Mírate… ¡Eres culpable!”.

JJ (quitándose las manos de su madre): “¡Madre, cariño!”.

LJ (se revuelve y se levanta): “¡Escúchate! (Ella se pone de pie. A continuación, plano de John). Suplicando amor, compasión… todas las cosas de las que te has burlado… (Lucille en el plano). Ahora buscas el amor de una madre. (John en el plano con gesto serio). Confiesa al FBI, John. Aunque no hubieras abandonado tu fe, tu Iglesia te hubiera entregado de todos modos”. (John camina hacia el reloj que hay encima de una repisa).

JJ (marcando distancias con lo que acaba de escuchar): “Tomaré mis propias decisiones, madre”.

LJ (en el plano de pie, enérgica): “Pues tienes que tomar una importante ya, ahora, John”.

JJ (apoyado su codo en la repisa, en un último intento por persuadirle): “Madre, si sigues a mi lado, podré hacerte ver la luz. (Plano de Lucille con los ojos bien abiertos). Después de que mi discurso de graduación…”.

5. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXI): EL PUGILATO DE LUCILLE CON SU HIJO JOHN

“¿Acaso planeas convertirlos en lo mismo que tú?… ¿Hechos a tu imagen y semejanza? … tan abyectos como tú… Extendiendo desesperación disfrazada de esperanza”

Hasta ese momento Lucille se había mantenido en una contraposición ideológica con respecto a su hijo. Le parece que está equivocado y quiere hacerle recapacitar. Pero cuando menciona su intervención en el discurso de graduación, ve más claramente que John está trabajando de modo activo en la difusión de un mensaje que va completamente en contra de la lealtad contra su propio país, que es experimentada en primer lugar en su familia y de un modo muy directo en ella como madre. A partir de este momento la confrontación se radicaliza porque afecta potencialmente a terceros, al bien común de Estados Unidos.

LJ (interrumpiéndole con gesto de extrañeza…): “¿Después de que tú que…? (Muy seria). Oh, no. No lo harás… Sólo porque… (Se acerca hacia él)… mi hijo haya sido envenenado… no dejaré que infecte a hijos de otras madres… (Sigue hablándole ahora muy cerca, encarándose en un plano de ella de frente y John de perfil). ¿Acaso planeas convertirlos en lo mismo que eres tú? (Con amarga ironía). ¿Hechos a tu imagen y semejanza?… (Como suplicando). ¡Dios mío, ayúdale!”. (Se sienta en el sofá con la cabeza agachada).

John (percibiendo también que ya es el momento de pasar a la acción): “Antes de que padre vuelva, dame la llave, por favor. (Se sienta a su lado y ella muy cargada, se frota las sienes y se lenta. Camina hacia detrás del sofá). ¿La llave? Sí, la llave, Sí, la llave de tu libertad. (Se acaricia la garganta). Para seguir libre y convertir a otros muchachos en tan abyectos como tú… Extendiendo desesperación … oh, oh… (Levanta la manos ante la protesta de John)… disfrazada de esperanza”.

«Hay cosas más importantes que tú y yo… y debemos enfrentarnos a ellas… No como madre e hijo, sino como individuos. El lazo está realmente roto. Del todo. Y yo como individuo creo en la dignidad humana… ¡la auténtica!”

La dureza de las palabras de Lucille marca con claridad que se ha roto el lazo de sintonía con su hijo. Ha podido sintonizar plenamente con sus ideales y aspirar a un mundo en paz. Pero se ha dado cuenta de que les separa un abismo con respecto a los medios para llegar a conseguir unos ideales que pasan por aplastar la lealtad en el seno de la familia y la comunidad política.

JJ (levantándose, se queda frente a ella, que queda de perfil en el primer plano, ya hablando sin tapujos, y mostrando a su vez las diferencias): “Existen problemas en el mundo de hoy… que sobrepasan a una madre y su hijo…”.

LJ (recibiendo el golpe con total entereza, en el plano, con gesto triste, pero digno): “Hay cosas más importantes que tú y yo… (Se acerca a él para ponerse frente a frente)… y debemos enfrentarnos a ellas… (Plano de John que como es más alto, y de nuevo quiere marcar supremacía, la mira de arriba abajo). No como madre e hijo, sino como individuos. El lazo está realmente roto. Del todo. (De perfil ella levanta la cabeza y le mira). Y yo como individuo creo en la dignidad humana… ¡la auténtica!”.

JJ (de espaldas): “¡Vaya! No hablas ahora como una madre, verdaderamente. (Plano de Lucille que le mira, y él sigue hablando condescendiente, seguro de haber encontrado la clave para desactivarla). Porque estás enferma. Estás delirando”.

6. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXII): EL INTENTO DE JOHN DE DESACTIVAR A LUCILLE POR ENFERMA RADICALIZANDO SU DESGRACIA Y UNA LECTURA DESDE TEXTOS DE SIMONE WEIL

En este mundo solo los seres caídos en el último grado de la humillación… mirados por todos como desprovistos de la primera dignidad humana, la razón, solo ellos tienen de hecho la posibilidad de decir la verdad. Todos los otros mienten

En el pugilato que se ha creado, John está dispuesto a dar un paso más. Consciente de la debilidad de su madre, no va a dudar de anular su testimonio y su visión por razón de enfermedad mental. Creemos, sin embargo, que unos pensamientos de Simone Weil, en una de las últimas misivas de las que dirigió sus padres, iluminan lo que significa la sabiduría escondida de los que son tenidos como locos… De este modo el carácter de malheur, desgraciada, noción de Simone Weil que nos ha permitido comprender mejor a Lucille[2], adquiere ahora otra dimensión esencial. Precisamente por su presunta locura es capaz de decir la verdad.

… en Sh. [abreviatura de Shakespeare empleada por Simone Weil] los locos son los únicos personajes que dicen la verdad.

Cuando vi aquí Lear me pregunté cómo es que desde hacía tiempo no había saltado a la vista de la gente (yo incluida) el carácter intolerablemente trágico de esos locos. Su dimensión trágica no consiste en las cosas sentimentales que se dice respecto a ellos, sino en esto:

En este mundo solo los seres caídos en el último grado de la humillación, muy por debajo de la mendicidad, no solo sin consideración social, sino mirados por todos como desprovistos de la primera dignidad humana, la razón, solo ellos tienen de hecho la posibilidad de decir la verdad. Todos los otros mienten. (Weil, 2000a: 197-198).

Nadie, incluidos los lectores y espectadores de Shakespeare desde hace cuatro siglos, sabe que dicen la verdad. No verdades satíricas o humorísticas, sino simplemente la verdad. Verdades puras, sin mezcla, luminosas, profundas, esenciales

Lo que Lucille acaba de señalar acerca de “yo como individuo creo en la dignidad humana… ¡la auténtica!”, a John le ha sonado como locura. Es una de esas verdades que, como vamos a comprobar, Simone Weil señala como “verdades puras, sin mezcla, luminosas, profundas, esenciales…”. Pero chocan con la lógica estratégica de John para quien la grandeza de sus ideales justifica cualquier medio que se utilice para imponerlos, haciendo caso omiso de la razonabilidad del amor, del reconocimiento de la verdadera dignidad humana.

[…] El extremo de lo trágico es que, como los locos no tienen ni título de profesor ni mitra de obispo, y como nadie piensa que haya que prestar atención al sentido de sus palabras –estando todos, por adelantado, seguros de lo contrario, puesto que se trata de locos– su expresión de verdad ni siquiera es escuchada. Nadie, incluidos los lectores y espectadores de Sh. desde hace cuatro siglos, sabe que dicen la verdad. No verdades satíricas o humorísticas, sino simplemente la verdad. Verdades puras, sin mezcla, luminosas, profundas, esenciales. ¿Es ese también el secreto de los locos de Velázquez? La tristeza de sus ojos. ¿Es la amargura de poseer la verdad, de tener, al precio de una degradación sin nombre, la posibilidad de decirla, y de no ser escuchados por nadie? (Excepto Velázquez). Valdría la pena volverlos a ver con ese interrogante». (Weil, 2000a: 197-198).

Los elogios de mi inteligencia tienen como finalidad evitar la pregunta: “¿Dice la verdad o no?”. Mi reputación de “inteligencia” es el equivalente práctico de la etiqueta de locos de esos locos. ¡Cuánto más me gustaría su etiqueta!

Este juicio de Weil nos permite extraer en base a la autora una línea argumentativa que refuerza nuestra metodología de análisis. Viendo en las películas personajes que encarnan personas en la pantalla, nuestra reflexión antropológica, por empatía surge de una manera muy fluida. Pues bien eso mismo vemos que ella hace con el teatro de Shakespeare cuando se aplica a sí misma esta identificación con las personas a las que se les atribuyen pérdida de sus facultades mentales. Más adelante, en la carta de la que nos venimos ocupando, le pregunta a su madre.

[…] ¿sientes la afinidad, la analogía esencial entre esos locos y yo –a pesar de la Escuela, la cátedra y los elogios a mi “inteligencia”?.

Eso es una respuesta más a “lo que tengo que dar”.

Escuela, etc., son en mi caso ironías de más.

Es bien sabido que una gran inteligencia es a menudo paradójica, y a veces disparata un poco.

Los elogios de la mía tienen como finalidad evitar la pregunta: “¿Dice la verdad o no?”. Mi reputación de “inteligencia” es el equivalente práctico de la etiqueta de locos de esos locos. ¡Cuánto más me gustaría su etiqueta!. (Weil, 2000a: 198).

“Tal y como tienes la cabeza, nadie creerá lo que dices. Y yo me vería obligado a estar de acuerdo con ellos… Una mujer de tu edad, con atención médica… dos chicos en el frente, y un marido, mi padre llenándola de todo ese patriotismo fanático de espía y traidores”

Nada hay en John que le aproxime a los planteamientos de Weil. Con respecto a su madre lo que busca es precisamente lo contrario, que la juzguen privada del discernimiento suficiente como para ver en su hijo alguien que deba ser juzgado como traidor. Aunque lo sea. Que su madre sea tenida por loca sin serlo es un peaje más que su causa revolucionaria exige pagar.

LJ (tras escuchar de su hijo que está delirando, con inseguridad en sí misma, se coge la cabeza sentada en el sillón): “¿Sí?”. (No es capaz de percibir que su hijo la esté atacando de este modo).

JJ (con cinismo y cálculo): “Tal y como tienes la cabeza, nadie creerá lo que dices. Y yo me vería obligado a estar de acuerdo con ellos. (Plano de Lucille de frente, y John en sombres de perfil. McCarey no puede presentarlo de otro modo con la estrategia que está urdiendo). Una mujer de tu edad, con atención médica… dos chicos en el frente, y un marido, mi padre[3], llenándola de todo ese patriotismo fanático de espía y traidores”.

LJ (mirando a u hijo muy preocupada): “John, tú no lo harías. (Plano de él mirándola). ¿Me estás diciendo que serías capaz de internarme en un sanatorio? (Gesto de ella sollozando y a continuación reacciona buscando la ayuda de Dan). Ojalá viniera tu padre. Quiero darle la llave. (Camina y la cámara la sitúa ante la puerta de entrada). Dan, no puedo luchar más”.

En mi bando hay millones… Y millones a mi lado… ¿Y qué clase de lucha tienes en tus manos?

La confrontación va dará un paso más. Se va a llegar a que John quiera arrebatar la lave de Lucy empleando la violencia contra su madre, una mujer muy frágil. Plano de John que se mueve hacia un lado para comenzar a subir las escaleras. A continuación la cámara enfoca a Lucille que permanece con gesto agotado ante la puerta.

John (sólo su voz, por la llave): “¿Está en tu bolso?”.

LJ (en el plano): “No, allí no está. (Se mete la mano en el bolsillo de la bata. Plano de John dirigiéndose hacia ella. Ve que tiene su puño cerrado y se lo agarra para abrirlo).

LJ (muy asustada): “¿Qué vas a hacer, John? ¿Usar la fuerza y la violencia contra tu madre?”. (Vemos que el hijo intenta quitarle lo que ella esconde en el puño).

JJ (En el plano con ese gesto, intentando justificar de nuevo que el fin justifica los medios): “Algún día puede que entiendas la importancia de nuestra lucha”.

LJ (con amarga ironía): “Lo entiendo. Ya lo entiendo».

JJ (muy altivo, convencido de estar con el caballo ganador). “No lo entiendes. En mi bando hay millones”.

LJ (mientras él forcejea con el puño de ella): “Y millones a mi lado”. (Por fin consigue abrir su mano y aparece un rosario en su palma abierta. Plano de John que la mira desconcertado. Plano de Lucille llorosa que coge el rosario y lo levanta con la mano). ¿Y qué clase de lucha tienes en tus manos?”.(Plano de John muy serio que mira hacia arriba. Ella se desplaza a un lado para separarse de él).

JJ (alargando el brazo hacia ella). “Espera, madre, un momento. No digas a nadie una palabra sobre esto”.

7. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXIII): LA PROVIDENCIAL IRRUPCIÓN DE STEADMAN PARA FRENAR EL AVASALLAMIENTO DE JOHN, AUNQUE NO CONSIGA SUS OBJETIVOS

“Lo siento, Mr. Stedman. No puede venir en peor momento. Mi madre está muy enferma”

De modo providencial, Lucille va a recibir ayuda. Ella cree que será Dan. Pero quien realmente aparecerá es el agente Stedman, que al menos sí realizará un papel de protección de ella. Sin embargo, la estrategia del agente del FBI fracasará porque la tensión vivida con su hijo consigue acabar con el equilibrio de Lucille. Sin embargo, lo que parece una victoria de John y su estrategia pasará a ser lo contrario. A pesar de que el fallecimiento del actor Robert Walker obligó a insertar algunos planos del actor de las tomas desechadas por Alfred Hitchcock en Strangers on a Train (Extraños en un tren, 1951), su anterior película, la coherencia temática parece mantenerse. Lo que no consigue el FBI con sus métodos heterodoxos lo conseguirá la postración de Lucille, que revuelve el sentido moral de John.

LJ (su voz, a la petición de John de que no diga nada): ¿Por qué no? (Oye algo en la puerta, cree que es su marido y le abre) Dan, Dan…”.

Stedman (su voz): “¡Hola, Mrs. Jefferson!”.

LJ (su voz): “Entre, Mr. Stedman”. (El agente del FBI pasa y deja el sombrero, mientras Lucille sostiene la puerta. Es de noche. Se ve la calle de este modo. Lucille en el plano junto a la puerta, hace las presentaciones. Entre Mr. Stedman. Este es mi hijo, John. (John de espaldas. El agente lo mira fijamente, con gesto de desafío, mientras Lucille permanece a un lado).

JJ (de perfil, con Stedman al fondo mientras su madre cierra la puerta, se dirige al agente con indisimulada antipatía): “Lo siento, Mr. Stedman. No puede venir en peor momento. Mi madre está muy enferma”.

Stedman (girándose hacia Lucille): “Oh, siento escuchar esto”.

“Me gustaría hacerle algunas preguntas… Si la condición de su madre lo permite… Obviamente no. Primero me gustaría hacer algunas preguntas. Somos nosotros quienes pedimos información, no quienes la damos”

A pesar de los intentos de John de evitar que Stedman pueda sacar alguna información hablando con su madre, Lucille se mantiene firme en considerar que la presencia del agente del FBI es la presencia que ella necesitaba. Por eso, impide que John la ningunee y expulse al agente de la casa. Con todo la tensión acumulada se irá haciendo patente y por momentos su lucidez dejará mucho que desear.

JJ (acentuando el estado frágil de su madre para que el agente se abstenga de preguntarle): “Pero mi padre llegará en un momento con el doctor. Estamos muy preocupados por ella. (Para desacreditarla). Ella se imagina todo tipo de cosas”.

LJ (se acerca a John y mira a Stedman): “Ha venido en un buen comento, ha venido en un buen momento. (Va hacia dentro. Lucille enciende la luz). Venga, Mr. Stedman. (Y se acerca). Y tú también. (Avanza también de frente. Ella con el rosario en la mano lo mira a los ojos. John da un paso atrás. Se sienta en el sofá junto al agente). Adelante. Empiece usted, Mr. Stedman”.

Stedman (cruzando los brazos): “Me gustaría hacerle algunas preguntas”.

LJ (Sentada, un tanto ausente): “Sí, claro… Estoy…”.

Stedman (mirando a John): “Si la condición de su madre lo permite”.

JJ (De medio lado, casi de espaldas a Stedman, muy rápido, no porque le preocupe la saludo de su madre, sino su propia seguridad): “Obviamente no. (A Stedman). Primero me gustaría hacer algunas preguntas”.

Stedman (firme): “Somos nosotros quienes pedimos información, no quienes la damos”.

“Mr. Stedman, sabrá que tengo derecho a pedirle que abandone inmediatamente este casa… No, John. Esta es mi casa… Estoy pagando la hipoteca”

La firmeza del agente pone en guardia a John. Va a intentar ejercer como dueño de la casa, como tutelando la incapacidad de Lucille. Pero ante un gesto así ella se recompone por unos instante y da muestra de dominio de la situación.

JJ (queriendo mostrar idéntica asertividad): “Mr. Stedman, sabrá que tengo derecho a pedirle que abandone inmediatamente esta casa”.

LJ (no admitiendo que John le usurpe su subjetividad jurídica): “No, John. Esta es mi casa. (John se retira a un lado). Estoy pagando la hipoteca. (A Stedman y luego se inclina hacia delante para dirigirse a John, a quien vemos al fondo, con una manos que estira su labio). Seguro que lo sabes, John. Siempre creímos que era una maravillosa hipoteca. Aunque quizás… (Se abre la bata para coger más aire)… el banco venga y nos eche a todos fuera…[4](Mirando hacia la cámara con gesto de extrañeza de Stedman, que se da cuenta de que por momentos la mente de Lucille parece enturbiarse y de John, que ve en ello un motivo de hacerse más fuerte). Me gustaría librarme de esta casa. Está anticuada. Es sólo un anticuado hogar americano”.

JJ (acercándose y haciendo un gesto alusivo con la mano a Stedman): “Supongo que esto le dará idea del estado de mi madre”.

Stedman (sin hacerle caso, se agacha para hablar con Lucille de modo más confidente, como ha hecho en otras ocasiones): “Mrs. Jefferson, me gustaría hablar con usted. ¿Dónde fue después de marcharse?”.

“Fui a un iglesia porque me sentí un poco confusa. Y una iglesia es una ayuda para el caminante… Para la gente que no sabe qué camino tomar. “Eso encauzaría a mucha gente”

Pero Lucille, que ha puesto en su sitio a John cuando ha intentado expulsar a Stedman, ahora pone también límites a la actuación del agente. No quiere ser la delatora de su hijo. Quiere que él actúe por conciencia. Por eso hace un último gesto de confianza en él.

LJ (mirando a John): “Oh… (Coge la mano de John). Tú, toma el control cuando quieras. (A Stedman). Después de dejarme… Yo… ¿Puedo contárselo a mi manera?”.

Stedman (dándole confianza): “Claro”.

LJ (como excusándose ante Stedman de no haber comparecido): “Cierto, ya volveré a su…”. (Se entiende a su oficina).

Stedman (tranquilizándola): “De acuerdo…”.

LJ (en primer plano, poniendo la mano en su frente, y rompiendo las expectativas de los dos. Lucille es una mujer sencilla, con fe, que cree en la dignidad de las personas): “Fui a un iglesia porque me sentí un poco confusa. Y una iglesia es una ayuda para el caminante. (Ha acompañado sus palabras con un gesto expresivo con la mano, muy propio de Helen Hayes). Para la gente que no sabe qué camino tomar”. (Plano de Lucille con Stedman a su lado).

Stedman (parece que sinceramente): “Eso encauzaría a mucha gente”.

LJ (reforzando sus palabras con otro manierismo): “Oh, sí. Ellos deberían probar la iglesia”. (Plano de ella de frente con el agente a su lado). Allí comenzarían a recordar todas las cosas que se han perdido. (Lo cuenta con los dedos mientras mira a Stedman). Como el honor. (Mira a John). Mi sagrada palabra de honor. (En el plano con Stedman). Háblele a la gente. Hábleles sobre lo sagrado de la palabra de honor”.

Es ese también el secreto de los locos de Velázquez? La tristeza de sus ojos, ¿es la amargura de poseer la verdad, de tener, al precio de una degradación sin nombre, la posibilidad de decirla, y de no ser escuchados por nadie?

Es más que posible que Lucille mezcle asuntos y parezca que delira. Pero parece cumplirse casi de manera literal lo que hemos recogido de la carta de Simone Weil a sus padres:

… y como nadie piensa que haya que prestar atención al sentido de sus palabras –estando todos, por adelantado, seguros de lo contrario, puesto que se trata de locos– su expresión de verdad ni siquiera es escuchada. […] Verdades puras, sin mezcla, luminosas, profundas, esenciales. Es ese también el secreto de los locos de Velázquez? La tristeza de sus ojos, ¿es la amargura de poseer la verdad, de tener, al precio de una degradación sin nombre, la posibilidad de decirla, y de no ser escuchados por nadie? (Excepto Velázquez)”. (Weil, 2000a: 198).[5]

Stedman (no sabemos si por táctica o dejándose llevar por la profunda simpatía que a modo de fogonazos el personaje de Lucille parece despertarle en algunos momentos, en el plano, cerca de ella que cierra los ojos): “Lo haré”.

JJ (al otro lado pone sus manos detrás de su espalda, y reacciona con todo cinismo para no admitir el menos atisbo de razón en las palabras de su madre): “En cualquier momento madre comenzará a cantar ‘Gloria, Aleluya’. (Plano de Lucille y Stedman a su lado. Plano de Lucille haciendo gestos de negación. La cámara se acerca a ella. John ironiza con Stedman). Y seguramente usted desfilará tras ella”.

8. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXIV): LA INTERPELACIÓN A LA CONCIENCIA DE JOHN (ROBERT WALKER) EN EL DIÁLOGO CON SU MADRE Y CON EL AGENTE STEDMAN

“No hables así de tu madre… ¿No andará con tonterías con su madre, verdad?… La tratará bien, prométalo. ¡Prométalo!”

A pesar del cinismo de John, la conversación que está desarrollando con Stedman y su madre no dejará de interpelar a su conciencia. Influirán tres aspectos según nuestro parecer. En primer lugar su adhesión al comunismo procedía del deseo de vivir una serie de ideales de trasformación más justa de nuestro mundo, con lo que coincidía plenamente Lucille, según hemos tenido ocasión de presenciar[6]. En segundo lugar, la alusión a sus hermanos en el frente de batalla, jugando su vida en el bando contrario a las ideas por las que está conspirando John. En tercer lugar, la propia fragilidad de su madre, más que el temor al FBI será la que mueva su cambio posterior. A pesar de que a lo largo de la película se ha mostrado frío y controlador con respecto a su madre, tampoco han faltado indicios de que sintiera un profundo cariño por ella, de que, incluso, pudiera compartir con ella sus mejores ideales religiosos[7].

LJ (tras escuchar la ironía ácida de John): “No hables así de tu madre. (Plano de John frente a Stedman con su madre en primer término y a continuación de Lucille con Stedman. Ella se dirige a este último). ¿No andará con tonterías con su madre, verdad?”.

Stedman (serio, ante la mención a su madre): “No”.

LJ (con mucho sentimiento): “La tratará bien, prométalo. (Le da un golpe en el brazo para que le atienda). ¡Prométalo!”.

Stedman (sin ambigüedad): “Lo prometo. (Se acerca para hablarle más persuasivamente). Esos dos muchachos suyos, sus dos centrocampistas… ¿desfilarán pronto, verdad?”.

«Él murió por la redención de los hombres… Ellos quizás lo hagan para que los hombres sean libres… Luchan por el bando de Dios…”

En su fragilidad mental Lucille alude a palabras que reflejan vivencias esenciales. Frente a las burlas de John recuerda el respeto a la propia madre. Y con respecto a los hermanos que están en el frente, apela no sólo a la fraternidad sino al sentido cristiano trascendente con el que están viviendo su entrega y su don. Escuchar estas expresiones no deja indiferente a John, especialmente cuando su madre reconoce errores que han podido cometer con la educación de John. El papel de Lucille resulta claro y conmovedor: ella mira con amor a todos los miembros de su familia. Por eso resulta más imperdonable la dureza de John… y probablemente él comience a darse cuenta.

Lucille (con el agente en el plano): “Sí. Cantarán con nosotros… (Lo canturrea)… ‘Él murió por la redención de los hombres…’ (Mientras se levanta y coge el marco con la fotografía de Ben y Chuck). Ellos quizás lo hagan para que los hombres sean libres. (Plano de la foto de sus hijos vestidos de futbolistas). Me llamaron desde San Francisco. (La cámara enfoca al agente, a ella y a John que la mira). Fue un partido duro… ¿Recuerdas, John?”.

JJ (afectuoso): “Sí, cariño”.

LJ (mirándolo): “Creo que alguna vez debió herirte vernos a tu padre y a mí dando saltos. (Lo remeda). Animándolos. (Ahora ella en el plano con el agente detrás y su hijo de espalda). Aunque recordarás lo que te susurraba. (Y pronuncia de este modo). Sigue estudiando. Existen otras metas, John. (Se para y mira hacia abajo). Ahora animamos de nuevo a Ben y Chuck. (Mira la foto). Luchan por el bando de Dios y yo lucho con ellos”.

El ateísmo es una negación de Dios pero el socialismo no necesita ya de tal mediación; él comienza con la conciencia sensible, teórica y práctica, del hombre y la naturaleza como esencia

La alusión a las motivaciones religiosas de Lucille y de Chuck y Ben sin duda inquietan a John. Sus proyectos de una sociedad más justa y humana tienen un error antropológico de base. No cuentan con el don de la libertad de cada persona, ni con su inherente dignidad. Y una visión cristiana afianza estos fundamentos que el marxismo omite porque tiene una lectura inmanente de la historia en la que la apelación a Dios se ha hecho innecesaria, y más allá, inconveniente. Recordemos este significativo pasaje del joven Marx.

Se ha hecho prácticamente imposible la pregunta por un ser extraño, por un ser situado por encima de la naturaleza y del hombre. (Una pregunta que encierra el reconocimiento de la no esencialidad de la naturaleza y del hombre). El ateísmo, en cuanto negación de esta carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma, mediante esta negación, la existencia del hombre; pero el socialismo, en cuanto socialismo, no necesita ya de tal mediación; él comienza con la conciencia sensible, teórica y práctica, del hombre y la naturaleza como esencia. (Marx,1970: 155-156).

JJ (ante el comentario de su madre, como si fuera tan sólo un desatino): “El médico llegará en cualquier momento”.

Escúchame, John, tienes que jugar este partido. Y tienes que llevar la pelota tu solo. Lo estás haciendo bien. Ahora la llevo yo, pero te la pasaré a ti. ¡Coge la pelota, John! No quiero intervenir en esta última jugada

Frente a esa frialdad en la reacción de John, Lucille busca sacar fuerzas de flaqueza para conmoverle. Y lo hace siguiendo la metáfora del partido de fútbol, que pide jugar y situarse en el bando adecuado, asumir la propia responsabilidad sin delegarla.

LJ (tomándolo de los hombros): “Escúchame, John, tienes que jugar este partido. Y tienes que llevar la pelota tu solo. Lo estás haciendo bien. Ahora la llevo yo, pero te la pasaré a ti. (Tomándole de las solapas). ¡Coge la pelota, John! (Girándose hacia Stedman con la mano en la cabeza). No quiero intervenir en esta última jugada. (Se gira hacia su hijo). John, el tiempo se agota. (Señalando hacia un lado). No podemos parar el reloj… ¡Coge la pelota, John! (Lo sacude). ¡Antes de que el tiempo se agote, John! (Señalándole a él). ¡Ahora te animo a ti! ¡Mi hijo John! ¡Mi hijo John! ¡Mi hijo John!”. (Una expresión con mucha ternura que recuerda los mimos infantiles que ella le dedicaba cuando de niño lloraba[8]).

JJ (afectuoso, pero sin dejarse interpelar en apariencia por lo que Lucille está expresando): “Madre, ¿por qué no subes y descansas?”.

… el castigo más indispensable para el alma es el del crimen. Con el crimen un hombre se sitúa a sí mismo al margen de la red de obligaciones eternas que vinculan a cada ser humano con todos los demás. No se le puede reintegrar a ella más que por el castigo

Lucille se da cuenta de que la posibilidad de que John se arrepienta es remota. Por eso se rinde. Da el partido por perdido y ya no queda otro remedio que el castigo. Para iluminar lo que desea con este proceso, la referencia de Simone Weil en Echar raíces resulta muy adecuada. Comparte plenamente el espíritu que tiene esta palabra para el personaje de Lucille y para McCarey.

El castigo es una necesidad vital del alma humana. Puede ser de dos tipos: disciplinario y penal. Los del primer tipo ofrecen una seguridad contra el desfallecimiento, luchar contra el cual sería demasiado agotador de no existir un apoyo externo. Pero el castigo más indispensable para el alma es el del crimen. Con el crimen un hombre se sitúa a sí mismo al margen de la red de obligaciones eternas que vinculan a cada ser humano con todos los demás. No se le puede reintegrar a ella más que por el castigo; de forma plena si hay consentimiento por su parte, y, si no, imperfectamente. Del mismo modo que la única manera de respetar al que pasa hambre es darle de comer, igualmente el único medio de respetar al que se ha situado fuera de la ley es reintegrarlo a ella sometiéndole al castigo que dicha ley prescriba. (Weil, 2014a: 35-36).

«Hemos perdido. Este ha sido duro perderlo. Lléveselo. Lléveselo lejos. Él debe ser… Tienes que ser castigado… Cuando escuchas, tu conciencia debe estar asqueada. Cuanto más bajo caigas, más alto ascenderás… en tu partido. ¿No es así, John?»

Ella ya ha calificado unos momentos antes la traición como un pecado que recoge la Constitución. No es una mera actitud interior destructiva. Es algo que daña la confianza mutua y el bien común. No cabe otra manera de reparar ese daño que mediante el castigo. Stedman se suma a esa reflexión moral, invitando a que abandone ese orgullo y reconozca sus errores, en lugar de seguir las consignas de su partido.

LJ (tras una pausa, mirando a su hijo, continuando con la metáfora del partido): “Sonó un disparo. Hemos perdido. Este ha sido duro perderlo”. (Plano de ella con el rostro triste junto a John. Da un paso y se deja caer en el sillón. Suena una música triste).

JJ (en el plano, con gesto ahora más conmovido): “¡Madre, madre!”.

LJ (voz): “Lléveselo. Lléveselo lejos. Él debe ser… Tienes que ser castigado”.

JJ (de nuevo duro con ella, ante el temor hacia lo que ella anuncia): “Pareces un poco enferma”. (La cámara se desplaza hacia Stedman).

LJ (con Stedman en el plano, muy serio): “Solía darte en el culito. (La cámara se centra ahora en Lucille y en Jon que le agarra del brazo). Pero ya eres grande. Ya eres grande”.

JJ (insistiendo en sus propósitos de que se retire y deje de hablar): “Madre querida, ¿quieres escucharme?”.

Stedman (en el plano, interviniendo): “Cuando escuchas, tu conciencia debe estar asqueada. (Plano de John que atiende). Cuanto más bajo caigas, más alto ascenderás… en tu partido. ¿No es así, John?”. (Éste no dice nada. Se queda pensando. Se oye en ruido. Plano de Stedman que mira hacia un lado).

9. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXV): EL FRACASO DE STEDMAN Y LA REFLEXIÓN DE JOHN COMO TRIUNFOS DE LA FRAGILIDAD DE LUCILLE

La victoria de la fragilidad de Lucille, a pesar de su aparente fracaso

Lo que Stedman ha escuchado es que llega Dan con el doctor, que de este modo va a certificar científicamente el quebranto de salud de Lucille. Pero en realidad esta fragilidad va a ser su vitoria. Por un lado, va a desactivar la estrategia de Stedman, invasiva con la intimidad de la familia y manipuladora con la de la propia Lucille. El agente no va a poder servirse de su testimonio, pero la presión a la que la he venido sometiendo no es en modo alguno ajena a este resultado.

Por otro, tampoco John se va a salir con la suya, porque el colapso mental al que ha llegado su madre tiene su raíz más honda en el dolor que le produce la conducta de John como espía, que además colisiona con la posible seguridad de sus hijos destacados en el frente de Corea. Y cuando él escucha la reacción de sus padres, y la violencia de Dan es apaciguada por el deseo de Lucille de rezar por John, algo se mueve en su conciencia.

Plano de fuera de la casa. Vemos a Dan que abre la puerta y apresura al médico, el Dr. Carver (Minor Watson).

DJ (ansioso): “¡Vamos, Doc! ¡Entre, Doc! Está arriba en el dormitorio. Ya sabe dónde está». (El médico pasa).

Stedman (dentro de la casa al médico, señalando hacia el salón): “No, está ahí”. (El médico se dirige en esa dirección).

DJ (al ver a Stedman, al que recuerda del accidente con los coches): “¿Qué hace usted aquí?”.

“Aguarde un momento, Mr. Jefferson. Han pasado muchas cosas desde que se fue. ¿Sobre John? Ha sido un duro golpe para ella”

El encuentro entre Stedman y Dan va cerrando el círculo entorno a John. Si la confirmación de que su hijo es un espía fue un golpe para Lucille, no menos lo va a ser para su padre, aunque la reacción de este va a ser sobre todo violenta. John lo anticipa y en cuanto pueda huirá de la casa… pero no muy lejos.

Stedman (sacando sus credenciales): “Aguarde un momento, Mr. Jefferson. (Mostrándole una identificación). Han pasado muchas cosas desde que se fue”. (Le da el documento para que lo lea y Dan lo hace estirando los brazos).

DJ (mirando al agente): “¿Sobre John?”. (Stedman asiente. Dan le devuelve sus papeles y el agente se los guarda. Gesto de desolación del padre de los Jefferson).

LJ (su voz): “¿Estás ahí, Dan?”.

Stedman (dirigiéndose a Dan): “Ha sido un duro golpe para ella”.

DJ (sin dudarlo): “Sí”. (Pasa hacia el salón. Stedman cierra la puerta. Vemos cómo John de espaldas a la cámara abre la ventana del rellano de la escalera para huir y sale por ella. Suena la música. Vemos a Dan que sube a Lucille en sus brazos por las escaleras, seguido del médico).

LJ (en los brazos de Dan): “Estaba diciendo que debíamos vender esta casa”.

DJ (mientras asciende por los escalones): “Sí, cariño”.

LJ (mientras Dan con gesto preocupado avanza por el pasillo del piso de arriba): “Librarnos de ella. Es demasiado grande para cualquiera”. (Dan entra con ella en el dormitorio con el doctor a continuación).

DJ (sólo su voz): “Pero ahora tranquilízate”. (Vemos desde fuera de la habitación como Dan la acuesta en la cama).

“Nuestra testigo se encuentra en muy mal estado. Puede que su testimonio no sirva para nada. Creo que, de momento, tenemos que cerrar el caso»

Vamos a asistir a la certificación de que la investigación del FBI comandada por Stedman ha fracasado. Viendo el estado emocional de Lucille, el agente telefonea desde la casa de los Jefferson para comunicarlo. McCarey ofrece aquí una clave importante de rechazo de los métodos autoritarios que se justifican para defenderse del propio autoritarismo. Vemos un primer plano de Stedman que habla por teléfono.

Stedman (con tono oficial): “Nuestra testigo se encuentra en muy mal estado. Puede que su testimonio no sirva para nada. Creo que, de momento, tenemos que cerrar el caso. Estaré ahí lo antes posible”. (La cámara se acerca más y cuelga. Pausa. Se queda un momento contrariado, da media vuelta y sale).

“Intenta calmarte, Dan. ¿Y cómo con un hijo traidor? ¿Cómo lo ha dejado escapar? Dijo que no podía atraparse sin Lucille. Y no sabremos cómo está ella”

La reacción estrictamente profesional de Stedman sirve de contrapunto a la reacción de Da. Se nos muestra en el plano en la habitación. Se escucha una música suave. Se sacude la nariz como conteniendo las lágrimas. Sale y se sienta en una banco del pasillo, junto a la escalera. Plano de John que entra de nuevo en la casa, probablemente al ver salir a Stedman. Cierra la puerta. Al oír ruido en el piso de arriba se detiene. Plano del Dr. Carver que sale del dormitorio.

Dr. Carver (cálido y comprensivo con Dan): “Intenta calmarte, Dan”. (Le da palmadas afectuosas en la espalda).

DJ (sollozando): “¿Y cómo con un hijo traidor?”.

Dr. Carver (que está detrás de Dan, aunque sólo escuchamos su voz, porque en el plano se ve a John, en la planta de abajo, que escucha): “Dijo que no podía probarlo”.

DJ (sólo su voz): “¿Cómo lo ha dejado escapar?”.

Dr. Carver (sólo su voz): “Dijo que no podía atraparse sin Lucille. (En el plano con Dan en primer término y el doctor sujetándole los hombros, apoyándole). Y no sabremos cómo está ella”.

DJ (levantándose de modo impetuoso y señalando hacia la ventana): “¡Escapó antes de que yo le matara!”.

Dr. Carver (chistándole para que no grite. A continuación sólo se escucha su voz porque en el plano está de nuevo John en la planta baja escuchando): “Por favor. Estoy intentando conseguir que duerma”.

DJ (ahora en el plano con el Dr. Carver): ¿Cómo está?”.

Dr. Carver (sonriente): “No perderá la cabeza”.

“Mi propia carne y sangre… Doc, me conoces desde hace tiempo, ¿no?… Nunca, nunca en mi vida he hecho nada… Y ella es un ángel del Cielo… ¡Dan! ¡Dan¡ Recemos por John”

Plano de Dan que lo vemos caminar hacia delante compungido. Su dolor sólo encontrará un bálsamo en la actitud de Lucille, más misericordiosa y confiada en la Providencia.

DJ (sollozando): “Mi propia carne y sangre. (De nuevo se sienta donde anteriormente se encontraba). Doc, me conoces desde hace tiempo, ¿no?”.

Dr. Carver (dándole de nuevo palmaditas en la espalda): “Claro, claro”.

DJ (lamentándose): “Nunca, nunca en mi vida he hecho nada…”.

Dr. Carver (su voz, con John en el plano que sigue mirando hacia donde están sus padres): “Lo sé, Dan. Lo sé”.

DJ (su voz): “Y ella. (Ahora en el plano llorando y frotándose la boca)… Y ella… Ella… (Señala hacia el dormitorio)… es un ángel… (Plano de John) … del Cielo”.

LJ (su voz, desde el cuarto, muy tenue): “¡Dan! ¡Dan¡ (Dan en el plano se seca las lágrimas y acude a su puerta. Abre). Recemos por John”. (Vemos que Dan se arrodilla junto a ella en la cama).

DJ (obediente): “Muy bien, querida… Padre Nuestro que estás en el Cielo. (Plano de John). Santificado sea tu nombre. Venga tu Reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. El Pan nuestro de cada día, dánosle hoy. y per- perdónanos…”. (Cambio de escena).

10. BREVE CONCLUSIÓN

En un pasaje de los escritos de Simone Weil recogidos con el título de La gravedad y la gracia la pensadora dice con respecto a la desgracia algunas expresiones que se pueden aplicar a Lucille.

No debo amar mi sufrimiento porque sea útil, sino porque es. […].

Si en este mundo no hubiera desgracia, podríamos pensar que estábamos en el paraíso. […].

Hay que esforzarse todo lo posible por evitar la desgracia, para que la desgracia que encontremos sea completamente pura y completamente amarga.

La alegría constituye la plenitud de sentido de lo real.

Pero sufrir conservando el sentimiento de lo real es mejor. Sufrir sin caer en la pesadilla. […].

La desgracia obliga a reconocer como real aquello que no creemos posible. (Weil 2007: 119-120).

Cada uno de estos pensamientos, a modo de caras de un poliedro, nos ayudan a representarnos de nuevo el papel de Lucille Jefferson. Y al finalizar esta contribución podemos hacer una proyección hacia lo que va a venir y entender su potencia sanadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.

Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.

Archambault, P. (1965). El equívoco natalista. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 75-87). Valencia: Fomento de Cultura.

Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.

Arendt, H. (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral.

Arendt, H. (1995). De la historia a la acción. Barcelona: Paidós.

Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.

Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.

Bea Pérez, E. (1992). Simone Weil. La memoria de los oprimidos. Madrid: Encuentro.

Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.

Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.

Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.

Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.

Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.

Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.

Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.

Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.

Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.

Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.

Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].