Educar para tiempos confusos

Gracias a la Fundación Fernando Rielo y a su cuidadosa directora, Ascensión Escamilla.

Gracias a la UIMP, donde siempre es un honor para mí intervenir.

Gracias en particular a Juana Sánchez-Gey por su invitación y su hermosa conferencia de ayer.[1]

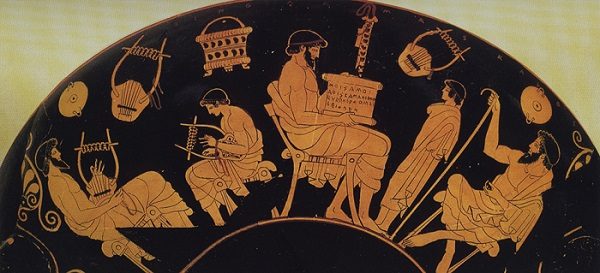

Por paideia o educación entendían los griegos la tarea de introducir a los nuevos, los recién llegados, en el mundo de los adultos. (Una tarea que, por cierto, hoy incluye no solo a los hijos de la población nacional, sino también a quienes proceden de otras tierras y mentalidades.) Siguiendo esa línea de pensamiento, H. Arendt explicaba que, al educar, asumimos una responsabilidad por el mundo, se lo presentamos y tratamos de explicar a los “nuevos”. Preferiríamos que ese mundo fuera mejor y más claro, pero siempre educamos para un mundo en crisis, o que se está tornando confuso, porque “ésa es la situación humana básica”. Así entendida, la educación es inseparable del amor a la vida, una actitud existencial que, en sí mismo, tiene poco que ver con cuestiones técnicas o científicas. (Arendt 1996).

¿Qué relación guarda la educación, así entendida, con la verdad, el bien y la belleza, tres conceptos que, dichos así, en singular abstracto, suenan anticuados y además son todos ellos objeto de dudas escépticas –haré referencia a alguna de ellas-? No puedo responder esa pregunta sin apuntar esquemáticamente dos consideraciones previas. La primera consiste en mencionar, siquiera por encima, alguno de los rasgos de la educación en una sociedad moderna, consumista y digital, los que más convienen a mi argumento (Bonet 2008). Se trata de rasgos interdependientes, que se entrecruzan. ¿Cuáles?

Un primer rasgo es la movilidad de la sociedad moderna y, como consecuencia reciente de ello, de la misma educación[2]. Recordemos que es el Estado, y no la familia, quien impone la educación obligatoria (Arendt 1996). Y lo hace, en primer lugar, porque precisa de sistemas educativos graduales y generales, con referencias básicas compartidas que sitúen a los recién llegados en un mundo cambiante que preparen a los miembros de la sociedad a una sociedad esencialmente móvil (Gellner 2001), cuyos miembros puedan cambiar de un trabajo temporal a otro, mudarse del campo a la ciudad, de un sector económico a otra o, como vemos hoy en nuestros propios hijos, de un país a otros. Pues bien, esa movilidad esencial de la sociedad moderna (que, al decir de Gellner, no es móvil porque sea igualitaria, sino al revés, “es igualitaria porque es móvil”) se refleja en las últimas décadas en la propia movilidad de la educación: las leyes educativas, los planes de estudios, métodos y recursos disponibles.

Un segundo rasgo es el imperio de lo inmediato, la impaciencia de un consumidor ávido de experiencias nuevas y la reconfiguración de la enseñanza de forma que el trabajo del aprendiz acaba adoptando la forma de un juego, de una actividad espontánea donde el hacer sustituye al esfuerzo de aprender… tal y como se pretende que ocurra en la enseñanza de idiomas (Arendt 1996, Bauman & Donskis 2015, Enkvist 2016…[3])

Tercer rasgo. El empleo continuo de tecnologías interactivas canoniza en términos individualistas el desarrollo personal de competencias y el ideal del autoaprendizaje. Aclaremos que, en el modelo clásico de Platón o S. Agustín, el autoaprendizaje era la meta final, no un medio recurrente –las palabras sólo pueden “incitarnos a aprender”, decía San Agustín-. La diferencia esencial entre ambos modelos no radica en el recurso a tecnologías, pues, de hecho, el trabajo formativo era, en la época clásica, un arte, una técnica; radica en la referencia a las virtudes que veremos más tarde (Bonet 2008).

El cuarto y último rasgo que deseo destacar es la mutación que sufre el papel del profesor. La pedagogía se convierte en la sala de máquinas desde la cual controla el Estado la educación de manera impersonal. La tarea del profesor es cada vez más la de un burócrata -como los mismos pedagogos-, especializado en procedimientos y protocolos, más que en el conocimiento del trocito de mundo que debía transmitir (conocimiento que, en el esquema clásico, fundamenta la autoridad del magister, que, como señala Enkvist 2016, no es un psicólogo ni un asistente social). Sus funciones no son escasas: Tendrá el papel de una especie de “tutor personalizado” del aprendizaje, pero también, cuando no el de animador cuasi-lúdico que exhibe habilidades “extracurriculares” y promueve “actitudes” ciudadanas. La convergencia universitaria europea de Bolonia exhibe no pocos de los rasgos citados que la citada H. Arendt vio venir décadas al situarse en Estados Unidos procedente de Europa.

Mi segunda consideración previa es, más o menos, histórica. Probablemente fueran Sócrates y Platón quienes primero relacionaron sistemática y reiteradamente la educación con la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza. Y lo hicieron en el horizonte de una tradición, la tradición de las virtudes, en la cual aprender un arte requiere insertarse humildemente en una comunidad para aprender, casi siempre imperfectamente, las virtudes técnicas, morales e intelectuales correspondientes a ese arte (lo que, por cierto, suele requerir altas dosis de tolerancia ante el fracaso propio y ajeno) junto a un magister, siempre imperfecto que personifica la autoridad de una tradición (MacIntyre 1992 y 2001). Aquí el aprendiz no se pregunta obsesivamente por sus verdaderos deseos, gustos y preferencias, su yo (MacIntyre 1996) sino por cómo podría, y podríamos, aprender y ser mejores.

En el contexto que he presentado, quiero proponer ahora dogmáticamente, sin justificarlas una por una, algunas tesis o intuiciones sobre la naturaleza de la educación. Solo me detendré en alguna de ellas. Primera, la educación es también un arte[4], no una ciencia social, como dice de sí la pedagogía, ni una de las “bellas artes”, dado que no produce o fabrica nada, ningún objeto permanente; sino un “arte bella” que forma, cultiva, estimula o, como decía Platón, “atrae la mirada” del estudiante (volveré pronto sobre ello). Al aprender un idioma, por ejemplo, “me enfrento a una estructura con autoridad que demanda mi respeto y mi atención porque existe independientemente de mí”. Y eso es lo que suele suceder con las disciplinas intelectuales (Murdoch 2001, p. 92).

Segunda tesis: que, en consecuencia, también el buen educador lo es porque aprende, aunque sea imperfectamente, algunas virtudes, con la particularidad que tiene este arte de que lo hace “junto con” sus discípulos[5].

Tercera tesis. El magister no solo ni primeramente ha de saber enseñar, sino que ha conocer realmente el trocito de mundo que le está encomendado presentar, de cuyo saber emana su autoridad, su autoritas en el sentido latino de la expresión –un saber socialmente reconocido-. Lo cual nos remite por fin al horizonte que podría representa en la educación el concepto trascendental de verdad.

En la cuarta tesis me detengo un poco más. Es que la búsqueda de la verdad es una actividad con sentido que conduce a la educación hacia un valor intrínseco, no instrumental, un horizonte estable; y que además, requiere de virtudes, como la sinceridad, el realismo, la humildad o la honestidad intelectual (Murdoch, Williams, Tugendhat). No en vano decía Aquino que la verdad es una especie de bien.

Uno de los desafíos escépticos que se oponen al concepto trascendental de verdad es el así llamado “deflacionismo” de bastantes filósofos analíticos. Por más que alguno de ellos –como Quine 1992- reconoce que el ideal de la verdad vivifica la investigación científica, los deflacionistas le restan importancia al concepto. Vienen a decir que solo importan las verdades concretas y plurales, no la solemne “Verdad” (Acero 2000), y que aquellas son algo casi trivial y poco misterioso: pues al decir “es verdad que la hierba es verde”, el único contenido de mi afirmación es simplemente que la hierba es verde (es verdad que p ≡ p). Según la llamada teoría pro-oracional, la utilidad del concepto de verdad es meramente práctica: con la afirmación “todo lo que ha dicho la hablante anterior es verdad” me evito tener que repetir una por una todas sus aserciones. Por mi parte, intenté demostrar en otra ocasión que la expresión singular “la verdad” no siempre puede reemplazarse por afirmaciones verdaderas, sobre todo cuando aparece como objeto de una pregunta o una búsqueda; y añade un plus que contrapone la verdad, más que a lo falso, a las medias verdades y las verdades irrelevantes (Bonet 2001).

Al margen de ello, existe una relación entre verdad y virtud. Nietzsche, inagurando una línea crítica propia, se preguntaba con perplejidad por “la voluntad incondicional de verdad”, de no engañarse a sí mismo ni dejarse engañar; una pregunta que algunos (pocos) filósofos han proseguido en este siglo XXI. Me refiero a Bernard Williams y Ernesto Tugendhat. El primero sostiene la tesis que deseo recordar aquí: que la búsqueda de la verdad requiere virtudes, como la Accuracy, el cuidado por la precisión y el rigor. El segundo llama a esa voluntad de verdad “honestidad intelectual”, pues la considera como una virtud intelectual, no moral. Por mi parte, para hablar honestamente aquí y ahora, debo añadir que, dado el carácter ejemplar de la esfera pública, se hace muy difícil educar en esa virtud en un país donde el Rector de la Univ. Rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno central y el del Senado han plagiado impunemente trabajos académicos con el silencio cómplice –esto es lo que quería destacar- de la universidad española y el Consejo de Rectores que, de hablar, lo han hecho tan bajito que nadie les ha oído.

Mi quinta tesis es una aclaración: al hablar de la tradición de las virtudes no pretendo en modo alguno retornar a un pasado idealizado ni, menos todavía, en el caso de España, recuperar la educación autoritaria anterior a la revolución de mayo del 68. Pienso que la tradición de las virtudes hay que reciclarla por entero, reinventarla, recrearla, en el marco de nuestra sociedad individualista, descreída, consumista y digital. Pero, ¿cómo repensarla y qué papel cumple en ese intento a los trascendentales?

Sobre esta, que fue más o menos mi pregunta inicial, solo voy a proponer ahora dos consideraciones finales para seguir pensando

La primera hace referencia a la atención. Para la singular filósofa y mística católica heterodoxa Simone Weil, el deber mayor de los profesores y guías espirituales para con los jóvenes y adolescentes es el de cultivar la capacidad de atención, sustancia del amor a Dios y el amor al prójimo que da sentido – decía- a todos y cada de los ejercicios escolares. “La atención consiste en suspender el propio pensamiento y dejarlo vacío, disponible para el objeto y penetrable por él” (Weil 2018). Podemos añadir que, en el espacio educativo, es la atención lo que libera de la tiranía de la inmediatez y la impaciencia, a las que aludí al principio, conditio sine qua non para sustituir el juego por el esfuerzo de aprender.

¿Por qué está tan cerca del concepto de virtud? La muy platónica filósofa y novelista Iris Murdoch, justamente evocada este año en el centenario de su nacimiento[6], considera que el amor debería estar en el centro de la filosofía moral y que la atención es una forma de amor. Atender a la realidad, mirarla, verla de verdad, captar los detalles particulares nos libera del narcisismo cuasipatológico en el que vivimos instalados, de las fantasías y emociones egocéntricas, del impulso a la dominación autoafirmativa, de la obsesión por nuestra imagen –nuestro perfil, nuestra marca, podríamos añadir hoy-. En palabras de la autora,

El principal enemigo de la excelencia en la moralidad (y también en el arte) es la fantasía personal: el tejido de autoengrandecimiento y los consoladores deseos y sueños que le impiden a uno ver lo que hay fuera de sí (2001, p. 64).

He ahí la importancia radical de los trascendentales: nos permiten “olvidar el yo, para ser realistas” (2001, p. 93), sustrayéndonos del individualismo –mi tercer rasgo inicial-. Un ejemplo categórico: La filósofa Eva Feder Kittay (2005) se niega a admitir ningún concepto de persona que no incluya a su hija Sesha, retrasada mental profunda, pero capaz de apreciar la música clásica y las delicias de la naturaleza, como el olor de las flores o el canto de los pájaros. Y es que esta capacidad de contemplación de la belleza –la cara visible del bien- en la naturaleza y en el arte es específicamente humana, no se da en otros mamíferos. En efecto, el juicio sobre la belleza demanda un acto de atención desinteresada que versa sobre el objeto, no sobre mis gustos (Scruton 2010).

Mi segunda consideración final. Como decía Frankfurt (2016) en otro contexto, hablando del amor, los seres humanos necesitamos tener fines últimos, no instrumentales, porque, en ausencia de ellos, nada nos importaría ni como fin, ni como medio. La verdad es un valor y su promoción una norma (Acero 2000), aunque sea inútil o resulte amarga. La educación es una actividad instrumental, subordinada a diversos objetivos. Situarla en el horizonte del bien, la verdad y la belleza significa que, en todo caso y situación, por encima de la movilidad social y legal, la educación apunta alto, a valores que no precisan tener un interés instrumental inmediato, que interesan a la razón por sí misma, incluso cuando hay gente que se desentiende de ellos. Lo mismo sucede con el amor; o con la felicidad, decía Aristóteles; o con cada uno de los seres racionales, según enseña la ética de Kant. Y, como también señaló reiteradamente Murdoch, aunque Dios no exista ni la vida humana tenga sentido –así pensaba ella-, necesitamos la idea de perfección y arrancar a las ideologías su pretensión de poseerla por entero. Una idea que, para los cristianos, se sostiene con más facilidad porque el Maestro es, en persona, la verdad, el bien y la belleza.

De este modo, los trascendentales suministran estabilidad y consistencia a la tan cambiante tarea educativa de una sociedad esencialmente móvil.

Para leer otros artículos del mismo autor publicados en esta web:

NOTAS de Educar para tiempos confusos

[1] Este artículo se presentó en la mesa redonda titulada Al encuentro con la verdad, bondad y belleza, desde distintas perspectivas pedagógicas, dentro del Simposio Verdad, Bien y Belleza en los nuevos caminos de la educación, organizado en la UIMP, que tuvo lugar en Valencia, del 18-20 de septiembre de 2019.

[2] Podría hablarse aquí también de la liquidez de la sociedad moderna, como hace Bauman en tantos de sus libros (como Bauman 2005), incluso en relación con la educación.

[3] Se han traducido al español Enkvist 2016 y otros libros “antipedagositas” de esta autora sueca, que prosigue la línea crítica que dibujó Arendt. Es fácil encontrar en la Red jugosas entrevistas suyas, recogidas sobre todo en El País Semanal. Debo esta referencia a mi compañera Margarita Blanco, del I.E.S. S. Vte. Ferrer, Valencia).

[4] Fromm, que es un pensador profundamente aristotélico, intenta, a mi parecer, en Fromm 2000 actualizar o reformular, con el concepto de arte, el concepto aristotélico de virtud.

[5] Benlloch 2019 explicita su experiencia como psicoterapeuta con las palabras de Yahvéh a Moisés en el libro del Éxodo: “la tierra que pisas es sagrada”.

[6] Por encima de todas las apariencias, me parece que existe una proximidad, acaso inexplorada, entre las leyes ontológicas del espíritu de trascendencia y perfectibilidad de Rielo 2013 (esp. el apartado II.2) y el modo en que elabora Murdoch 2001 la atención a lo real y la idea de perfección.

BIBLIOGRAFÍA

Breve registro de autores y edición reciente de los lugares citados.

ACERO, J. J. El valor de la verdad, 2000.

ARENDT, H. La crisis de la educación, en: Entre el pasado y el futuro, 1996.-

BAUMAN, Z. Amor líquido, 2005.-

BAUMAN, Z. & DONSKIS, L, Ceguera moral, 2015.-

BENLLOCH PONCE, J. Teoría del apego, paternidad y trascendencia, 1er congreso europeo de antropología cristiana y CC. de la salud mental, 2019.-

BONET SÁNCHEZ, J.V. Sobre “la ciencia busca la verdad” y “la verdad es quitar las comillas”, en: Sagüillo, Falguera et al., Teorías formales y empíricas, 2001;

BONET SÁNCHEZ, J.V. Natalidad, maestría y virtud, diario ABC, 28-4-2008.-

ENKVIST, I. El complejo oficio del profesor, 2016 (hay varias entrevistas suyas interesantes en El País semanal; debo esta referencia a mi compañera Margarita Blanco, I.E.S. S. Vte. Ferrer, Valencia).-

FRANKFURT, H. Las razones del amor. El sentido de nuestras vidas, 2016.

FROMM, E. El arte de amar, 2000.-

GELLNER, E. Naciones y nacionalismo, 2001.-

KITTAY, E.F. Equality, Dignity and Disability, en: M. A. Lyons & F. Waldron (eds.), Perspectives on Equality, 2005.-

MacINTYRE, A. Tres versiones rivales de la ética, 1992;

MacINTYRE, A. Justicia y racionalidad, 1994.-

MacINTYRE, A. Animales racionales y dependientes, 2001.-

MURDOCH, I. La soberanía del bien, 2001.-

QUINE, W. V. Pursuit of Truth, 1992.

RIELO, F. Concepción mística de la antropología, 2013.-

SCRUTON, R. Beauty, 2010.-

TUGENDHAT, E. Antropología en vez de metafísica, 2008.-

WEIL, S. Attente de Dieu, 1943 (online en https://testimonia.fr/l-attention-simone-weil/ , 2018).-

WILLIAMS, B. Verdad y veracidad. 2006.

About the author

José Vicente Bonet

Actualmente preside la Sociedad de filósofos cristianos (SOFIC) y trabaja en el Instituto universitario de investigación en filosofía Edith Stein de la Univ. Católica de Valencia San Vicente Mártir

Querido José Vicente, gracias por tu valioso articulo. Aprecio esta voz disonante y valiente que es capaz de mostrar que las ideas de verdad, bondad y belleza, sin las cuales cualquier ideal o modelo en las cosas de la educación se queda en pura cáscara vacía – si no en algo todavía peor-, constituyen ingredientes esenciales de todo proyecto de vida auténtica, aún de aquella que carece de compromisos con una fé religiosa. Me congratulo, por compartirla, de tu sincera admiración por Weil y Murdoch. Y me sumo también a tu perplejidad por la evidente correlación entre la hiperconectividad actual y el grave deterioro de la capacidad de atender al modo en que las cosas son. Felicidades amigo. Un abrazo.