La apelación a la conciencia como antídoto del totalitarismo,

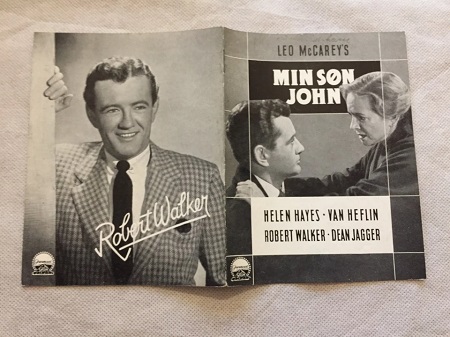

en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen

En esta décima contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey, continuamos con el texto filosófico fílmico. Comprobamos cómo la oración de sus padres no ha sido en vano, y en el primer aparado del texto filosófico fílmico ya se nos muestra la renuncia de John para viajar a Lisboa que es tanto como haber tomado la decisión de redimir su pecado y su delito y entregarse.

En el segundo apartado del texto filosófico fílmico comprobamos cómo el debate de la conciencia de John ante su nombramiento como doctor honoris causa de una Universidad tiene su causa en las palabras que ha venido escuchando a su madre, Lucille, a lo largo de la película.

En el tercer apartado del texto filosófico fílmico nos detenemos a analizar el discurso póstumo de John en el acto académico. Vemos el conflicto de lealtades (Marco, 2023) que le ha llevado a arrepentirse, y a confesar solemnemente su traición a modo de reparación (Weil 2014), confiando en la misericordia de Dios, no en alguna instancia humana.

En el cuarto apartado, vemos a modo de colofón de la película la oración de los padres de John por su hijo, lo que subraya el personalismo trascendente que desarrolla McCarey en plena sintonía con Mounier.

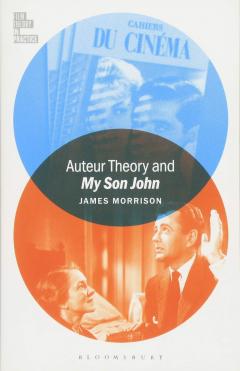

En el sexto apartado, comenzamos una recapitulación sobre las diez contribuciones dedicadas a My Son John de Leo McCarey, en diálogo con otros estudios muy valiosos sobre esta película de Robert Warshow, Miguel Marías, Wes D. Gehring, Leland Poague, James Morrison, George Morris, Tag Gallagher…

En el sexto apartado seguimos con la recapitulación de las diez contribuciones enfatizando los diálogos filosóficos desarrollados en cada una de ellas (Picard, Francisco, Keller, D’Agostino, Lacroix, Archambault, Madinier, Mounier, Simone Weil…)

En una brevísima conclusión consideramos que al cine de McCarey, como al de los otros personalistas, hay que reconocerle el mérito de haber sabido poner en pantalla su convicción antropológica más esencial: la dignidad de la persona humana se sostiene desde la gracia de Dios que educa en el amor en el seno de la familia, para extenderlo por toda la sociedad. Para algunos puede ser una verdad esperanzadora. Para otros, una opinión incómoda. Lo que difícilmente deja es indiferente. My Son John (1952) puede ser un legado cultural insustituible para entender los emplazamientos de la libertad espiritual en nuestros días.

Palabras clave:

Simone Weil, filosofía y cine, persona, sagrado, sufrimiento, desgracia, verdad, belleza, justicia, reserva mental, rigidez.

Abstract:

In this tenth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we continue with the philosophical film text. We see how his parents’ prayers have not been in vain, and in the first section of the film’s philosophical text, we are shown John’s decision not to travel to Lisbon, which is tantamount to having made the decision to redeem his sin and his crime and turn himself in.

In the second section of the philosophical film text, we see how John’s debate about his conscience in the face of his appointment as an honorary doctorate at a university is caused by the words he has been hearing from his mother, Lucille, throughout the film.

In the third section of the philosophical film text, we pause to analyze John’s posthumous speech at the academic ceremony. We see the conflict of loyalties (Marco, 2023) that has led him to repent and solemnly confess his betrayal as a form of reparation (Weil 2014), trusting in God’s mercy, not in any human authority.

In the fourth section, we see, as a culmination of the film, John’s parents praying for their son, which underscores the transcendent personalism that McCarey develops in complete harmony with Mounier.

In the sixth section, we begin a recapitulation of the ten contributions dedicated to Leo McCarey’s My Son John, in dialogue with other valuable studies on this film by Robert Warshow, Miguel Marías, Wes D. Gehring, Leland Poague, James Morrison, George Morris, Tag Gallagher…

In the sixth section, we continue with the recapitulation of the ten contributions, emphasizing the philosophical dialogues developed in each of them (Picard, Francisco, Keller, D’Agostino, Lacroix, Archambault, Madinier, Mounier, Simone Weil…).

In a very brief conclusion, we believe that McCarey’s films, like those of other personalists, deserve credit for having brought to the screen their most essential anthropological conviction: that human dignity is sustained by God’s grace, which teaches love within the family and extends it throughout society. For some, this may be a hopeful truth. For others, it may be an uncomfortable opinion. What hardly leaves one indifferent. My Son John (1952) may be an irreplaceable cultural legacy for understanding the locations of spiritual freedom in our day.

Keywords:

Simone Weil, person, sacred, suffering, misfortune, truth, beauty, justice, mental reserve, rigidity.

1. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXVI): LA RENUNCIA DE JOHN JEFFERSON(ROBERT WALKER) A VIAJAR A LISBOA

«Atención, por favor. El vuelo 92 para Lisboa…. En la puerta de embarque número 20. A punto de despegar, el vuelo 92, por favor»

En la contribución anterior dejábamos a Lucille Jefferson (Helen Hayes) y a su esposo Dan (Dean Jagger) rezando por su hijo John, quien los escucha en silencio. Ahora vamos a ver que esa acción tiene su impacto, y que a John le ha hecho media. Leo McCarey lo va a narrar en un primer momento a su estilo, dejándolo caer poco a poco. En el momento final desarrollara una explicitud que no es propia del director. En ciento modo sigue a Chaplin —sin duda un modelo para McCarey— en The Great Dictator, dejando para el final un discurso en el que se narra con detalle el cambio que ha experimentado el personaje a raíz de lo vivido en casa de sus padres.

Plano del aeropuerto. Es de noche. Se ve la terminal con la torre de control iluminada, y delante un avión en disposición de despegar que espera las instrucciones. Se escucha una voz.

Megafonía: “Atención, por favor. El vuelo 92 para Lisboa. (Plano del interior del aeropuerto, en los pasillos con pasajeros que se mueven en diversas direcciones, mientras a los lados hay mostradores. Vemos en primer término, una cabina) En la puerta de embarque número 20. A punto de despegar, el vuelo 92, por favor”. (Se ve a unos pasajeros comprando billetes para vuelos domésticos y detrás a John Jefferson (Robert Walker) por el cristal de la cabina, bajo un letrero que indica TELEPHONES, hablando por teléfono, sin que se escuche su voz).

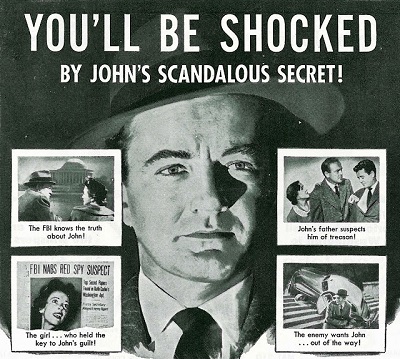

Ya no cabe sólo una posible trasformación suya, sino que se encuentra bajo la lupa del FBI

McCarey también va a poner en juego la otra vertiente del problema de John. Ya no cabe sólo una posible trasformación suya, sino que se encuentra bajo la lupa del FBI. El quebranto psicológico de Lucille Jefferson había dado al traste con su plan de incriminar a John por medio del testimonio de su madre. Sin embargo, a va a poder ser testigo del cambio de conducta por parte de John, aunque puede que no sea consciente de hasta qué punto ha influido su madre en el mismo.

“Oh… Usted quiere, usted quiere hacer una cosa decente…. ¿Qué es eso decente que quiere hacer?”

Cambio de escena. Se ve la oficina del FBI, con Stedman —Van Heflin— y su ayudante —David Newell—. Stedman está de cara, con las manos cruzadas sujetándose los labios y la barbilla, mientras el otro agente está de espaldas, pero mirando a su jefe de perfil. Por la ventana se simula un plano de Washington con el capitolio iluminado. Suena el teléfono. Stedman lo coge, mientras el ayudante mira ahora hacia la ventana.

Stedman (Al teléfono): “Hola… Sí… (Su ayudante se gira hacia él. Stedman pone gesto de extrañeza). ¿John? (El otro agente se acerca para escuchar la conversación). Me imagino que usted estará camino de Lisboa. (De nuevo gesto de perplejidad, mientras escucha unos segundos. Se echa un poco hacia atrás, hacia el respaldo de la silla). ¿Qué ha sucedido? (Tapa el auricular y le dice a su compañero). No se va”. (La cámara capta otra vez a John desde la cabina con unos pasajeros delante. Esta reiteración del plano nos hace pensar que pudo ser uno de aquellos que McCarey insertara tras el fallecimiento de Robert Walker antes de finalizar la película. No se escucha lo que dice John porque sólo se escucha lo que suena por los altavoces).

Megafonía: “Pasajero John Jefferson. El avión para Lisboa despegará inmediatamente desde la puerta número 20”.

Stedman (Ahora en el plano, junto al otro agentes que muestra gesto de disgusto): “Vaya un momento para tomar una decisión como esta… ¿Por qué no viene aquí y deja que le ayudemos?. Usted verá… (Elevando el tono de voz). John, no le entiendo a usted… Oh… Usted quiere, usted quiere hacer una cosa decente…. ¿Qué es eso decente que quiere hacer?”.

“¿Alguien más sabe que no va a ir a Lisboa?… Ahora escuche, John. Use toda la libertad que le queda para tomar su propia decisión y venga aquí…”

La incomodidad de Stedman con la reacción de John nos parece muy importante para poder comprender los planteamientos de McCarey, es uno de esos detalles de la película que habitualmente se pasan de largo. El agente del FBI pretendía tener a John acorralado con el testimonio de Lucille. A partir de ahí quería forzarlo a dar más nombres. Pero ahora se encuentra otro escenario. John ha experimentado algo semejante a una conversión, está arrepentido y quiere reparar su daño. Por lo tanto está bajo la ley de su conciencia y no bajo el temor al FBI. Esta pérdida de control de la situación perturba a los agentes de la inteligencia americana.

Stedman (Cerrando los ojos y echándose un poco hacia atrás, mientras su compañero pone su mirada sobre él): “Bien… Eh… No, nosotros no hacemos tratos. (Pausa y a continuación un comentario muy despectivo hacia lo que John pueda estar viviendo en este momento). Sí. Todas nuestras vidas tienen sentido, incluso la de Judas. (Plano de John en la cabina, pero ya sin el pasajero comprando billetes que estaba antes. No se escucha a él, sino a los avisos por altavoz).

Megafonía: “Pasajero Jefferson, este es el último aviso”.

Stedman (De nuevo en el plano, mientras frunce el ceño, con su ayudante al lado): “John, ¿alguien más sabe que no va a ir a Lisboa? (Plano de John desde la cabina, con otro pasajero con abrigo y sombrero delante. De nuevo la cámara enfoca a los agentes). Ahora escuche, John. Use toda la libertad que le queda para tomar su propia decisión y venga aquí… (Pausa)… De acuerdo… (Pausa) De acuerdo”. (Cuelga).

Más que denostar el comunismo en particular únicamente, el director denuncia toda deriva hacia el modo de actuar sin respeto a la dignidad humana, en el que también caen Dan y la legión, y el propio Stedman y el FBI

Algunos comentaristas de la película ven en el riesgo que a partir de ahora va a experimentar John una exageración de McCarey, más propia de las películas de gánsteres que consonante con los medios de los miembros del partido comunista. Conviene advertir que McCarey está retratando métodos de un modo de proceder totalitario y enemigo de la libertad, como ya había hecho en Once Upon a Honeymoon (Hubo una luna de miel, 1942)[1], y que la condición de John de haber devenido contraespía lo hace particularmente propicio hacia esa reacción brutal contra él, sin juicio ni defensa[2]. Más que denostar el comunismo en particular únicamente, el director denuncia toda deriva hacia el modo de actuar sin respeto a la dignidad humana, en el que también caen Dan y la legión, y el propio Stedman y el FBI.

Agente (Que sigue en la misma posición, preguntando a Stedman): “¿Cuál es el trato?”.

Stedman (Acariciándose las manos en un gesto de indecisión): “”Buen…”.

Agente (Adelantándose): “¿Un mandamiento judicial?”.

Stedman (Girándose un poco hacia él, pero con la mirada perdida, hacia un lado, dando muestras claras de que él mismo se encuentra en un claro debate de conciencia. Los personajes de McCarey casi nunca son planos y el agente del FBI no es una excepción): “Quizás… Puede que sí”.

2. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXVII): EL DEBATE INTERIOR DE LA CONCIENCIA DE JOHN ANTE SU NOMBRAMIENTO COMO DOCTOR HONORIS CAUSA

“La universidad acaba de nombrarle doctor honoris causa en derecho. Su discurso seguirá a la lectura del nombramiento. Enhorabuena”.

Plano del despacho de John, tal y como lo habíamos visto en la visita de su madre[3] a Washington. Entra John con sombrero y abrigo. Como la toma es muy oscura, no excluimos que sea otro el actor que ocupe el puesto de Robert Walker tras su fallecimiento. John da unos pasos. Queda de espaldas a la cámara y se quita el abrigo. Lo lanza a un sillón, en un gesto habitual de desasosiego. Da media vuelta y se quita el sombrero. Queda frente a la cámara en penumbra. Enciende la lámpara de la mesa y ahora sí se ve a John, con la cara de Robert Walker, aunque el plano parece inserto. La luz de la lamparilla impacta en su cara. Su mano toma un sobre que hay sobre el escritorio. Se trata de un telegrama porque se lee WESTERN UNION TELEGRAM. Se lo acerca. Plano de la cara de Robert Walker como John. A continuación la cámara enfoca el texto del telegrama, que traducimos.

LA UNIVERSIDAD ACABA DE NOMBRARLE DOCTOR HONORIS CAUSA EN DERECHO. SU DISCURSO SEGUIRÁ A LA LECTURA DEL NOMBRAMIENTO. ENHORABUENA.

LA JUNTA DIRECTIVA

“¡John, qué honor!… Daría mi vida por hacer de ti alguien honesto… Te… te…, te estoy animando, John. Estoy animándote…”

La lectura del telegrama que confirma el honor recibido remueve la conciencia de John. Ese honor puede ser un reconocimiento del éxito de la formación que ha recibido, y en la que tanto se ha implicado su madre. O una nueva oportunidad de extender su credo comunista. El conflicto ya no queda meramente a nivel de ideas. Se trata del uso que está haciendo de sus propios méritos y de la confianza que sus padres, especialmente su madre, depositaron en él. McCarey representa esta situación interna del alma de John con toda plasticidad.

Lucille (Se escucha la voz de su madre ausente, para dar más cumplida noticia del impacto que sus palabras tienen sobre la conciencia de John en estos momentos): “¡John, qué honor!» (John coge la foto de su madre que hay en un marco sobre su mesa. Se le queda mirando. La cámara enfoca el marco y John se levanta como expresando una lucha interna… Avanza hacia la ventana del otro lado de su mesa de trabajo… Queda de espaldas… Suena la música, con un tono suave. Plano de John que mira por la ventana mientras aprieta los labios. Se oye de nuevo la voz de Lucille, haciendo vivo su recuerdo). Daría mi vida por hacer de ti alguien honesto… (Música, pausa… Con voz vacilante). Te… te…, te estoy animando, John. Estoy animándote…”. (La cámara se concentra en el rostro de John)… Vamos, hazlo, puedes hacerlo…).

“No cambiarás el curso de sus vidas, no romperás el corazón de sus padres… No les dirás a todos esos jóvenes americanos que usen la libertad que Dios les dio para destruir la libertad…”

En ese debate interior aparece también la figura de Stedman. Aunque John no duda de que se trata de un agente que obra de modo estratégico, tampoco deja de dar resonancia en su mente de las palabras que él pronuncia, sobre todo las que tienen una resonancia moral, como la alusión a Judas el traidor que ha realizado unos momentos antes.

Stedman (Su voz, a modo de reproducir el recuerdo que John tiene de ella): “Todas las vidas tienen sentido, incluso la de Judas… (Gesto de reflexión de John)… John, no lo entiendo… Quiere hacer algo decente… ¿Qué es ese algo decente que quiere hacer?… (Suena de fondo la música de unos coros universitarios…La imagen se funde con la de unos jóvenes togados en un acto solemne…).

Lucille (Sólo su voz): “Sólo porque mi hijo haya sido envenenado… no voy a permitir que infecte a los hijos e hijas de otras madres como yo… No cambiarás el curso de sus vidas, no romperás el corazón de sus padres… (Con energía). No les dirás a todos esos jóvenes americanos que usen la libertad que Dios les dio para destruir la libertad… (desaparece la imagen de los jóvenes y queda sólo el rostro de John… ).

“Miembros de la nueva promoción, y sus padres y madres… Menciono a vuestros padres porque me dirijo a vosotros como representantes de sus mañanas”

John mira hacia un lado y da unos pasos. Plano de un magnetofón en una mesilla junto a la pared, al lado de la otra ventana. Mueve la mesilla que tiene ruedas y se acerca al magnetofón. Lo pone en marcha. La cámara muestra a John que reflexiona. Suena la música. Deja junto al magnetofón un micrófono para la grabación. Comienza a hablar

JJ (Para que se grabe): “Miembros de la nueva promoción, y sus padres y madres… (Cierra los ojos). Menciono a vuestros padres. (Plano del magnetofón que está recogiendo sus palabras). Porque me dirijo a vosotros como representantes de sus mañanas”. (John ha recogido una frase casi literal de su madre[4], y parece rectificar de las dificultades que le expresaba a su padre que para él tenía el acatar el cuarto mandamiento[5]. Plano de una torre de un edifico de Washington. Suena la campanada de un reloj. Son las cuatro y media de la madrugada. Plano de la oficina del FBI . Stedman en primer lugar juguetea con un lápiz y el agente detrás de él se dedica a fumar).

Stedman: “Ojalá llame. Se entregue”.

Agente (Explicitando el verdadero fin de su acción): “y nos diera nombres”.

Stedman (Agitando el lápiz con una sonrisa). “Me imagino que algunos preferirían que no lo hiciese”.

Agente: “Sí”.

“… alguien más puede estar escuchándole, John, salga de ahí tan rápido como pueda. Vaya por la Avenida Pensilvania”

Pronto John va a dar ese paso, pero no responderá a las expectativas del FBI, porque su final dramático impedirá que facilite la delación de otras personas. Vemos el plano de John que en una cabina descuelga el teléfono para llamar. Plano de Stedman que oye el timbre del teléfono. Mira hacia él como también lo hace su subordinado. Stedman descuelga y el otro agente se acerca para escuchar.

Stedman (Con el auricular): “¿Diga? (Pausa). Sí, John. (Frunce el ceño con sorpresa). ¿Qué ha terminado su discurso de graduación y quiere que lo escuche? (Pausa). Verá, John, ya le advertí que nosotros no hacíamos tratos, ¿eh?… ¡John! Sí, y alguien más puede estar escuchándole, John, salga de ahí tan rápido como pueda. Vaya por la Avenida Pensilvania”. (Plano de John en la parte trasera de un taxi. Va fumando. La cámara muestra a continuación el taxi que pasa. Al otro lado de la vía se ve a un automóvil de color oscuro que cruza la calzada a bastante velocidad para seguir al taxi en el que va John. Suena la música. El taxi dobla por una vía y el otro vehículo le persigue. Plano del taxi de frente y el otro coche que le sigue tomando la curva a gran velocidad. El taxi sale del encuadre y a continuación el otro automóvil. Plano de John encendiendo un cigarro en la parte trasera del taxi. Por el cristal de detrás se ve al otro vehículo aproximándose. Se ve al taxista conduciendo rápido y en el retrovisor del conductor se ve la imagen de John y el coche perseguidor).

“¿Hay alguien que no quiere que no llegue ahí? Parece que nos sigue. Ahora mismo lo veremos. ¡Agárrese, señor!”

McCarey narra la escena con austeridad. El símil con una película ya no de gánsteres sino de acción será muy escaso. Más bien lo que quiere mostrar es la debilidad de John, su completa indefensión contra la agresión que va a recibir. No da la imagen de un espía experto. Es más bien el hijo favorito de Lucille Jefferson sufriendo las consecuencias de un mundo que no es el suyo y en el que por accidente idealista ha podido caer. Nada de una lucha entre rivales y en un nivel aproximado de igualdad.

Taxista (Girándose hacia John): “¿Hay alguien que no quiere que no llegue ahí? Parece que nos sigue. (Plano del taxista acelerando y a continuación la cámara se detiene en John a través del retrovisor que mira hacia atrás. De nuevo la cámara enfoca al conductor). Ahora mismo lo veremos. ¡Agárrese, señor!”. (El conductor da un giro con el volante para cambiar de sentido, y el coche que les persigue se sale de la carretera, pero rectifica y vuelve a entrar en ella. Plano del taxi a gran velocidad. Vemos a continuación cómo le alcanza el otro vehículo y se pone a su altura, ametrallando a John. El coche de los asesinos sigue adelante, mientras el taxista pierde el control y derrapa por las escaleras del monumento a Lincoln. Se queda de lado y se desplaza unos metros. Cuando para se ve al taxista que saca la cabeza por una ventana, intentando salir, con la gorra puesta).

“¡Hola, Mr. Stedman! Se hicieron conmigo… “Sí. Sé quién lo hizo. Intente no moverse, John. La ambulancia estará aquí en un momento”

Con todo, son los momentos de mayor acción en una película que, a pesar del afán de McCarey de contar las cosas visualmente, ha tenido más y más dilatador diálogos que ninguna otra. Cambio de escena. Vemos en el plano otro coche negro que se acerca a las escaleras del Monumento a Lincoln, lugar del siniestro. Para delante de un grupo de curiosos que merodean en torno al taxi abatido. Se ve una moto de la policía urbana aparcada junto a la acera. Aparece en el coche Stedman, con sombrero y abrigo, mientras el otro agente está al volante con la misma indumentaria. Baja Stedman y a continuación el subordinado. El jefe se pone a mirar por la ventana, ante lo que un policía le da el alto.

Policía (A Stedman): “¡Un momento! (El agente del FBI se da media vuelta y le enseña su identificación. El guardia asiente). Está bien”. (Plano de John con los ojos cerrados en el asiento de detrás del taxi, con Stedman y el otro agente mirándole desde arriba, desde la ventana —ya que el taxi está de lado—, de espaldas a la cámara, aunque se les ve sólo parcialmente).

Stedman (Intentando comprobar si escucha): “¿John?”.

JJ (Abriendo los ojos, hablando con una voz muy débil): “¡Hola, Mr. Stedman! (Plano de Stedman y su compañero desde abajo, desde la perspectiva de John). Se hicieron conmigo…”.

Stedman (En ese mismo plano): “Sí. Sé quién lo hizo. Intente no moverse, John. La ambulancia estará aquí en un momento”.

“Lo siento. Quería leer un discurso a los graduados… No lo tengo aquí… Hice una grabación… Si los estudiantes tienen que oírla, la oirán”

La postración de John refuerza la impresión de vulnerabilidad de éste. Como si en estos momentos se aproximase más profundamente a la situación de desgracia que caracterizaba a su madre a lo largo de la trama de la película[6]. El plano de John en el asiento del taxi mirando desde abajo da mucha plasticidad a esta situación. John muestra su debilidad de modo manifiesto, alejado completamente de ser un espía conspirador peligroso. Ha sido un pobre joven manipulado, que ha reaccionado demasiado tarde. Así nos lo presenta McCarey. La muerte de John no suele comentarse mucho, pero da toda la impresión de que muere en paz, como aquél que ha podido reparar el daño que cree haber hecho. La debilidad de Lucille ha conmovido su conciencia. Se siente libre de poderse expresar así sin que nadie le haya presionado).

JJ (con la misma voz frágil): “Lo siento. (Con Stedman en la cámara desde la perspectiva de John). Quería leer un discurso a los graduados”.

Stedman (con las manos en la ventana): “¿Dónde está John? ¿Lo tiene?”.

JJ (n el plano): “No lo tengo aquí. (La cámara enfoca a Stedman). Está en mi oficina. Hice una grabación”.

Stedman: “¿Una grabación?”. (Mira a su compañero).

Agente (entendiendo la indicación sin palabras): “La recogeré y la traeré aquí”. (Se ve a John sudoroso en el plano).

Stedman (como expresando un compromiso): “Si los estudiantes tienen que oírla, la oirán”. (John sonríe y se inclina hacia un lado. Parece expirar).

3. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXVIII): EL DISCURSO PÓSTUMO DE JOHN EN EL ECTO ACADÉMICO ANTE LOS JÓVENES

McCarey aprovecha concentra el mensaje de su película: una propuesta utópica de mejora de la humanidad que excluya la bondad de los lazos familiares y religiosos se desacredita por ella misma

El antecedente más directo de un discurso como final de una película lo encontramos en The Great Dictator (El gran dictador, 1940) de Charlie Chaplin.[7] Ambos convergen en su pretensión de ser alegatos anti totalitarios y en su funcionamiento al final del film a modo de explicitación de lo que se ha pretendido mostrar. A partir de allí ya no es tan clara la aproximación. En la obra de Chaplin se trata de un final serio para lo que se ha desarrollado como comedia. En el de McCarey es el sello final de un drama que apenas ha tenido episodios de humor.

En The Great Dictador, como señalamos en su momento, “la cámara se centra en Hannah que mira al cielo mientras se escucha una música de esperanza, con la que llega el fin de la película” (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2025: 30). En My Son John son los padres de John los que salen del acto académico sin esperar a que se levante la sesión, y van a rezar a una capilla por su hijo. El primer final puede ser considerado feliz. El segundo, segundo remite a una esperanza teologal.

En todo caso, creemos que McCarey aprovecha esos momentos finales para concentrar el mensaje de su película: una propuesta utópica de mejora de la humanidad que excluya la bondad de los lazos familiares y religiosos se desacredita por ella misma. Pero la manera de contestarla no es imitando su proceder totalitarios, como tienta al FBI. No hay más camino que volver a Dios se quiere recorrer un verdadero camino hacia la paz. Veámoslo con detenimiento.

«Unas veces llamamos a este acto de Graduación. Otras veces de Apertura. Tanto para vosotros como para mí serán ambas cosas. Aunque mi vida será muy diferente de la vuestra”

A continuación la cámara muestra a unos profesores universitarios en la Tribuna de un Salón de Actos, en un plano que se combina con el rostro de John. Delante y junto a un atril se ve a Stedman y en seguida desaparece el rostro de John del trasfondo.

Stedman (A distancia de la cámara, de pie con el gesto y el tono muy solemne): “Debo añadir que hoy se le iba a conceder el título honorario de Doctor en Derecho. (La cámara se le acerca y se le ve más claramente junto al atril, con los profesores en el fondo). El discurso ha sido encontrado en su oficina por el Federal Bureau of Investigation. (Para dar más consistencia a lo que dice, apoya sus manos en el atril). Ahora lo escucharán en una cinta tal y como fue grabado por John Jefferson de la promoción de 1941. (Se retira del atril. Plano de os estudiantes gradados. Plano del atril iluminado y vacío).

JJ (Su voz, que en este caso fue el propio Leo McCarey el que se encargó de prestarla, por la muerte de Robert Walker): “Miembros de esta nueva promoción, y sus padres y madres. Menciono a vuestros padres porque me dirijo a vosotros como representantes de sus mañanas. (Plano de los jóvenes en el patio de butacas del salón de actos). Unas veces llamamos a este acto de Graduación. Otras veces de Apertura. Tanto para vosotros como para mí serán ambas cosas. Aunque mi vida será muy diferente de la vuestra”.

“Vive con él día y noche. Su conciencia vive con él. Su voz no puede ser apagada. La mía me advirtió que no sería libre en Lisboa. Que sólo encontraría mi libertad aquí. Así que aquí estoy”

Un discurso académico en esas circunstancias es muy formal, estandarizado, esperable. No es un lugar para las sorpresas. Sin embargo McCarey va a transformar ese tipo de exposiciones casi siempre previsibles y rutinarios en un desvelamiento, tanto para los asistentes al acto como para los propios espectadores. Particularmente estos últimos vamos a asistir a claves de la trama con una explicitud que pocos podrían anticipar en un primer visionado de My Son John.

De una manera intimista, el discurso de John no arranca de ninguna consideración externa, sino que da testimonio del funcionamiento de la propia conciencia. Aquél que habíamos visto insinuado en las voces que escuchaba en su oficina en la escena anterior.

JJ (Su voz, con la imagen del atril): “En este momento un avión ha llegado a Lisboa. Él podría haberme llevado a mí. Lejos de las leyes de mi país. Aunque ningún avión ni ningún medio de transporte… ¡nadie!… puede llevar a un hombre a escapar de sí mismo. Vive con él día y noche. Su conciencia vive con él. Su voz no puede ser apagada. La mía me advirtió que no sería libre en Lisboa. Que sólo encontraría mi libertad aquí. Así que aquí estoy”.

Con mi toga y mi birrete como todos vosotros, igual que vosotros. Entonces… sentí lo mismo que vosotros hoy. Listo para partir, lleno de propósito acerca de que iba a contribuir a hacer un mundo mejor

La lectura de su vida y de su momento desde su conciencia le permite concebir su discurso como un ejercicio de reparación. ¿De qué? De lo que ahora John considera como un mal, con una libertad que ha sido plenamente escogida, asumiendo todos los riesgos que ineludiblemente le va a acarrear.

El punto de arranque es completamente empático con lo que están viviendo los estudiantes en ese mismo momento. La graduación , la apertura es el tránsito hacia podemos comenzar a asumir responsabilidades, y con ellas posibilidades de trasformación del mundo

JJ (Sigue): “Es difícil de creer que hace solo unos pocos años atrás yo estuviera sentado ahí. (Plano sobre los estudiantes, con la cámara moviéndose hacia un lado para recorrer las distintas columnas). Con mi toga y mi birrete como todos vosotros, igual que vosotros. Entonces… (Sigue desplazándose la cámara horizontalmente)… sentí lo mismo que vosotros hoy. Listo para partir, lleno de propósito acerca de que iba a contribuir a hacer un mundo mejor».

“Me sentía halagado se ser reconocido inmediatamente como un intelectual. Me invitaban a lugares donde sólo aceptaban a mentes superiores… . Audaces desafíos a las únicas autoridades que había conocido. Mi Iglesia, mi madre y mi padre”

Ese momento de vitalidad y esplendor que todo joven vive como impulso, John ahora lo reconoce como un momento de ambigüedad en el que el propio ego se desborda y se hace presa fácil de la manipulación aduladora.

La reflexión de John le lleva a considerar que los elogios recibidos le hacían olvidar las creencias básicas que le habían sustentado, las que venían de su comunidad cristiana y de su familia. No había inspeccionado la posibilidad de armonizarlas, como en su última estancia en casa había escuchado de su madre[8]. Se presentaban como sospechosamente incompatibles.

JJ (De nuevo con el plano del atril, sigue escuchándose su voz): “Me sentía halagado se ser reconocido inmediatamente como un intelectual. Me invitaban a lugares donde sólo aceptaban a mentes superiores. (Plano de los rostros de los estudiantes). Escuchar esas ideas radicales despertaba en mí, un principiante, fantasías como no había soñado cuando estaba en mi casa. Audaces desafíos a las únicas autoridades que había conocido. Mi Iglesia, mi madre y mi padre”.

«Hay otras serpientes a la espera dispuestas a satisfacer los deseos de los jóvenes de entregarse a una buena causa… y dar así un sentido a la existencia”

El autodiagnóstico que realiza John es muy penetrante. Esos halagos que le había desconectado de sus experiencias más básicas y estructurales habían funcionado a modo de narcóticos. Es decir, habían oscurecido su conciencia, no le habían permitido un proceso de maduración, de crecimiento en su deseo de bien[9]. Le habían absorbido el propio discernimiento y la libertad, como ocurre en los procesos de adicción. Pero el punto de partida de tal proceso arrancaba de un buen motivo: el deseo de los jóvenes de dar sentido a su existencia por medio de la entrega a una buena causa.

JJ (Su voz de nuevo enfocándose el atril): “Sé que muchos de vosotros habéis experimentado esa clase de estímulos. Pero los estimulantes llevan a los narcóticos, como el vendedor del hábito de la droga lo introduce en el inocente en las primeras inoculaciones, con la astucia de una serpiente. Hay otras serpientes a la espera dispuestas a satisfacer los deseos de los jóvenes de entregarse a una buena causa… (Plano de los jóvenes)… y dar así un sentido a la existencia”.

… El cebo es el afán de la justicia de todos los jóvenes americanos. Su amor por el juego limpio que hace que todos los hombres decentes se rebelen contra las fuerzas del mal que se aprovechan del débil

En unos breves trazos, McCarey va a dar una explicación del proceso vivido por John que coincide con el itinerario vital que muchos contemporáneos suyos estaban viviendo en el mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Parece subyacer aquí la propuesta del existencialismo como humanismo de Sartre (1999), en la que la exposición de que la existencia precede a la esencia acaba trasladando la convicción de que no existe ninguna tradición fiable en la que fundamentar la propia vida, por lo que cualquier opción con apariencia responsable puede ser aceptada sin necesidad de un mejor criterio que el de la propia elección[10]. Un planteamiento así puede prender en los jóvenes americanos , cuyo idealismo puede fácilmente hacerles olvidar sus propias raíces como pueblo, su búsqueda de una nueva América (Cavell, 2013; 2021) basada en la libertad.

JJ (Sigue): “Y así, el cebo es el afán de la justicia de todos los jóvenes americanos. Su amor por el juego limpio que hace que todos los hombres decentes se rebelen contra las fuerzas del mal que se aprovechan del débil”.

… la lealtad parece tener tantos detractores como partidarios, e incluso algunos de sus defensores desconfían en su capacidad para dar respuesta a sus posibilidades

McCarey y sus guionistas (Myles Connolly y John Lee Mahin) hacen que John de un paso más , y que lo que denuncie sea que lo que él ha ejercitado no sea una libertad de pensamiento y conciencia, avalada por la Constitución americana. Va a reconocer que en su día se incorporó a una organización (el partido comunista) cuyo cometido es choca frontalmente con una lealtad a la que su madre se había referido en el último y agónico diálogo con su hijo. Recodémoslo. “Sólo hay un pecado en la Constitución. Es el de la traición”.[11]

En una brillante e imprescindible monografía sobre la lealtad, Ginés Marco ha apuntado la ambivalencia que se suele experimentar ante esta virtud, y que puede ser otra de la causas que haya facilitado una cierta incomodidad a la hora de entender My Son John.

A diferencia de otras virtudes como la justicia, la generosidad y la integridad, lealtad parece tener tantos detractores como partidarios, e incluso algunos de sus defensores desconfían en su capacidad para dar respuesta a sus posibilidades. Así pues, ¿qué es lo que nos puede hacer llegar a pensar, por una parte, que el ideal de la lealtad se localice en el corazón de la moralidad del sentido común, que la disminución de la lealtad se pueda calificar de pérdida social significativa, que todo acto de traición se pueda considerar una fracaso moral grave y vergonzoso, y que, por otra parte, la demanda de lealtad representen la antítesis de una perspectiva moral aceptable, de tal modo que la lealtad sea vista como una farsa, una virtud servil y un pretexto para la colaboración inmoral? (Marco, 2020: 22).

La lealtad no existe como una virtud que fluya libremente para ser fomentada indiscriminadamente, forma parte de la amistad, la familia, la organización, la tribu, la nación, el estado y la religión

En efecto, lo que hace de la conducta de John “un pecado constitucional”, como señala con una cierta ingenuidad exagerada Lucille, es que su gestión de ideales ha dejado de ser una franca defensa de estos en un contexto abierto y dialogante, propio de la política americana, para obrar de modo conspiratorio. Así lo explica el profesor Marco unos apartados más adelante.

La lealtad no existe como una virtud que fluya libremente para ser fomentada indiscriminadamente, sino que especial y primariamente —aunque ello no esté exento de controversia— ha de formar parte de contextos asociativos tales como la amistad, la familia, la organización, la tribu, la nación, el estado y la religión. El estudio de la lealtad nos fuerza a confrontar en qué medida los más diversos vínculos asociativos deben formar parte de nuestras vidas. (Marco 2020: 23-23).

En algún lugar del camino nuestro cerebro ha sido nublado, de modo que hemos sustituido con la fe en el hombre la fe en Dios. Incluso ahora, los ojos de los agentes soviéticos… están pendientes de algunos de vosotros

La contraposición entre el camino que lleva John y el que llevan sus hermanos Chuck y Ben hace más grave la situación. Ya hemos comentado que es algo que Stedman explota en la visita de Lucille a Washington, y que ella recibe como si se le estuviera dando una clase de patriotismo[12]. Pero en el contexto de la guerra fría no era, como se ha querido ver a veces, una obsesión infundada. McCarey lo que interpreta es que la raíz última del comunismo no es ideológica sino espiritual: un desplazamiento de Dios de la vida del hombre.[13]

JJ (Su voz): “Con la más pura y noble de las intenciones… (Plano de los jóvenes)… así abrazamos ansiosos un movimiento organizado, definido y activo que contribuya a aliviar todo el sufrimiento que nos rodea. Nuestro hermoso liberalismo se despierta y tenemos fe en nosotros mismos y en nuestros camaradas. (La cámara vuelve al atril). En algún lugar del camino nuestro cerebro ha sido nublado, de modo que hemos sustituido con la fe en el hombre la fe en Dios[14]. Incluso ahora, los ojos de los agentes soviéticos… (Plano de los jóvenes graduados)… están pendientes de algunos de vosotros, observan vuestras aptitudes y cualidades, como las que ya tuve alguna vez”.

La satisfacción de esta necesidad exige que tenga un carácter solemne y sagrado… que el castigo constituya un honor; que sea visto como una educación suplementaria que obligue a mayor grado de entrega al bien público

A continuación John va a realizar una confesión arrepentida de lo que a él le sucedió. Podemos comprobar que las reflexiones que su madre le hizo acerca de que tenía que reparar el daño que había producido, que era necesario sufrir un castigo que redimiera su alma[15], han tenido su eco. Y de nuevo el pasaje sobre el castigo de Simone Weil en Echar raíces nos resulta iluminador (el subrayado en cursiva es nuestro).

La necesidad de castigo no queda satisfecha cuando, como suele ocurrir, el código penal sólo es un procedimiento de coerción por medio del terror.

La satisfacción de esta necesidad exige en primer lugar que cuanto concierna al derecho penal tenga un carácter solemne y sagrado; que la majestad de la ley se transmita al tribunal, a la policía, al acusado, al condenado, y ello incluso en los delitos de poca importancia, siempre que puedan implicar la privación de la libertad. Es preciso que el castigo constituya un honor; que no solamente sirva para borrar el oprobio del crimen sino que además sea visto como una educación suplementaria que obligue a mayor grado de entrega al bien público. Igualmente es necesario que la dureza de las penas corresponda al carácter de las obligaciones violadas y no a los intereses de seguridad de la sociedad. (Weil, 2014a: 36).

… el honor que me ha sido conferido en esta mención es falso. Cada palabra de él es una mentira porque soy una mentira viviente… un traidor… un espía comunista americano. Y que Dios tenga piedad de mi alma

Estas palabras dan el contexto adecuado para interpretar el gesto de John. No busca una mera rehabilitación civil ante sus compatriotas, algo relativo al buen nombre o a la fama. Más bien lo que persigue es una restauración integral que restablezca los lazos perdido, la lealtad traicionada, con la educación recibida por sus padres, basada en una orientación espiritual y en un sentido de los absolutos morales (Finnis, 1992) que impiden que el fin justifique los medios.

JJ (Su voz grabada): “Es demasiado tarde para salvarme, pero no lo es para vosotros. (Plano del atril). Nadie me advirtió solemnemente como os advierto yo ahora. (Se ve a los jóvenes en un plano panorámico amplio). Agarraos a vuestro honor es sagrado. (De nuevo el atril). Nadie intentó vivir la parte que escribieron para mí más que yo lo hice. Pero vivirla sin una brújula espiritual hizo que perdiera todo sentido de orientación. Los fines justificaban los medios. (La cámara horizontalmente pasa por los rostros de los jóvenes). Desvergüenza, falsedad, rebajamiento de uno mismo, traición… Y antes de que me diera cuenta de la gravedad de los pasos me había convertido en un enemigo de mi país, al servicio de un poder extranjero. (Se ve entre los jóvenes algunos con la gorra de plato propia de los marinos). Ahora ya sabéis que el honor que me ha sido conferido en esta mención es falso. Cada palabra de él es una mentira porque soy una mentira viviente. Soy un traidor. Soy un espía comunista americano. Y que Dios tenga piedad de mi alma”.

Mi orden de arresto… es el título que verdaderamente me corresponde. Y esa es mi auténtica graduación. El principio de tener una nueva vida con la ayuda de Dios

La petición de que Dios se apiade de su alma muestra el nivel espiritual en el que se mueve John. Ahora ha entendido las recomendaciones de su madre. No le pedía que renunciara a sus ideales que plenamente compartía, sino que no los desvinculase de Dios. Que reconociese que la fuerza del amor tiene en Dios su fuente.

El Dios cristiano… es un Dios espléndido[16] y pródigo de amor. Su superabundancia ha multiplicado infinitamente los universos y se complace mucho más esencialmente aún en multiplicar indefinidamente, y de forma indefinidamente variada es imagen más perfecta de la divinidad que es al alma humana. (Mounier, 1976: 231).

JJ (Voz, insistiendo en su deseo de aceptar el castigo y la reparación): “Existe otro papel esperándome, aunque esta vez lleno de verdad. Es mi orden de arresto, que es el título que verdaderamente me corresponde. Y esa es mi auténtica graduación. El principio de tener una nueva vida con la ayuda de Dios”.

4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XXIX): LA REACCIÓN DE LOS PADRES DE JOHN COMO EPÍLOGO AL DISCURSO DE SU HIJO

Un acto de reparación que tiene a Dios como último destinatario

La dimensión teologal del discurso de John indica que la intención de sus palabras no es política ni ideológica. No intenta convencer de una postura de este tipo, sino de obedecer a su conciencia como voz de Dios que le orienta. Por eso, a pesar de que el agente del FBI intenta utilizar su caso para propagar sus consignas el mensaje no coincide en absoluto con su pretensión. Se aliena con lo que ya advertíamos en la segunda contribución que dedicamos al estudio de My Son John[17] a los planteamientos del P. Christopher y su visión de que la tradición constitucional de Estados Unidos exige reencontrar en sus valores fundacionales una dimensión espiritual y religiosa.

La manera de confirmarlo la presenta el director con una especie de epílogo, en el que vemos a los padres de John, Lucille (Helen Hayes) y Dan (Dean Jagger) que abandonan el salón de actos nada más se ha escuchado la última expresión de John: “El principio de tener una nueva vida con la ayuda de Dios”. No les interesa ya asistir a nada más, como si estas últimas palabras, lamentablemente póstumas, hubiesen sido dirigidas a ellos, y no al FBI. La cámara los recoge de espaldas (a todos los demás asistentes que permanecen en el salón, Stedman incluido) y caminan hacia la puerta. ¿Es que quieren pasar desapercibidos, avergonzados por lo que ha sido la vida de John? ¿O quizás no sea más bien que ellos no necesitan de otra significación del acto que aquella misma que ha sido querida por el propio John, es decir, un acto de reparación que tiene a Dios como último destinatario de su petición de perdón?

“Sí. Había mucha verdad en lo que dijo… Algunas de aquellas…Sí, esperemos que olviden lo que hizo y recemos para que se recuerde hoy”

Tras el plano del atril, signo de la presencia ausente de John, y por tanto de su trascendencia, vemos a Dan y a Lucille que caminan por lo que parece el claustro de un patio de la Universidad. Nadie les ha seguido, lo que confirma sus abandono extemporáneo del salón de actos. Se paran ante apertura del claustro que hace las veces de acceso a la salida. En frente hay un edificio que parece una iglesia, una capilla universitaria.

Lucille (En adelante, LJ señalando la iglesia que tiene en frente): “Allí está la capilla. ¿Rezamos por John?”. (Hace un gesto de esperar la aprobación de su marido).

Dan (En adelante, DJ): “Sí. Había mucha verdad en lo que dijo. Algunas de aquellas…”.

LJ (Interrumpiéndole, como queriendo preservar el gesto literal de John más allá de cualquier otra interpretación o glosa de este que se pudiera hacer del mismo): “Sí, esperemos que olviden lo que hizo y recemos para que se recuerde hoy”.

DJ (Acatando su indicación): “Sí”. (Caminan y avanzan hacia la iglesia el uno en el otro. Música de coro. THE END).

Una de las fuentes de nuestra infelicidad reside en el declive de la fe religiosa

La película termina donde comenzó: con unos padres camino de la iglesia. En la primera escena, despidiendo, y por tanto, ofreciendo a unos hijos que partían al frente la guerra de Corea, de una manera explícita con la oración de la madre en la pantalla[18]. En la última, el hijo a ofrecer ya ha caído, víctima de la otra vertiente del conflicto bélico, la que se libraba en redes de espionaje y contra espionaje. De nuevo la iniciativa orante es de la madre, pero aquí la vemos codo con codo con su esposo. Este toque explícito religioso es algo querido por McCarey, pero al mismo tiempo revela una profunda dimensión antropológica. Lo había señalado expresamente en un artículo periodístico al que hemos acudido en diversas ocasiones.

Hoy, la religión responde a los impulsos más profundos del corazón humano. “¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy?”. Las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la felicidad y, si no se dan, tampoco se dará la felicidad. Indudablemente. Una de las fuentes de nuestra infelicidad reside en el declive de la fe religiosa.

La fe, un don de Dios, es algo que nosotros, como nación, perderemos a menos que tengamos mucho cuidado. Y actualmente, el mal amenazador y peligroso del comunismo se esfuerza por alejarnos de nuestra fe en Dios y, en última instancia, en nosotros mismos.

El papel que el resurgimiento del fervor religioso puede desempeñar para asegurar una paz futura y duradera es prácticamente ilimitado. La oración y la religión, dirigiendo los pensamientos del hombre hacia el exterior, ayudándole a olvidar sus propios deseos egoístas, crean una vida más ordenada para él. (McCarey , 1948).

Imagen de Dios, concebida y querida individualmente por Él, rescatada individualmente por Él, cada persona está por añadidura llamada a recibir mediante la vida de la gracia un participación íntima y efectiva en la misma vida divina

Releer estas expresiones después de haber analizado detenidamente My Son John resulta impactante. La familia Jefferson, especialmente la madre, Lucille, encuentra un argumento de fortaleza en la fe, más allá de lo que le ofrece la política (confrontación y píldoras para la salud. Ella es capaz de atisbar en sus hijos una dignidad que el juego de la guerra de las superpotencias por completo ignora. Algo semejante había escrito Emmanuel Mounier unos años antes.

Estos hombres[19] que hablaban sinceramente de la «eminencia de la dignidad» del hombre, ¿tenían alguna idea de la supereminencia que le confieren la vida y la doctrina católica? No es un azar o un refinamiento de la evolución. Imagen de Dios, concebida y querida individualmente por Él, rescatada individualmente por Él, cada persona está por añadidura llamada a recibir mediante la vida de la gracia un participación íntima y efectiva en la misma vida divina. Contrariamente a todas las demás «naturalezas» creadas, está en relación inmediata con Dios, nulla interposita natura (San Agustín). Ninguna filosofía antigua se había atrevido a imaginar esta especie de cortocircuito espiritual…[…] Aunque siendo el principal obrero de cada operación, de toda criatura, Dios ha dado sin embargo, a la persona un poder de actuar que le permite afirmarse como verdadero autor de su acción. (Mounier 1976: 232).

5. RECAPITULACIÓN SOBRE LAS DIEZ CONTRIBUCIONES DEDICADAS A MY SON (1952) DE LEO McCAREY (I): APROXIMACIONES Y DIVERGENCIAS CON RESPECTO A LA LITERATURA SOBRE MY SON JOHN

Una breve revisión sobre la literatura sobre la literatura de My Son John (1952)

Si la literatura sobre Leo McCarey es más bien escasa, se puede encontrar una excepción en lo que se refiere al interés que ha suscitado My Son John. Hay trabajos que conviene tener en cuenta, porque aportan muchos elementos de valor. Sin embargo nosotros consideramos que en su relativa brevedad —al menos si la comparamos con la extensión que les hemos dedicado en estas diez contribuciones— no han podido desarrollar dos aspectos que para nosotros son cruciales.

El primero en la línea de Stanley Cavell es la consideración de las películas como medios no sólo audiovisuales, sino también dramáticos. Esto conlleva detenerse en las palabras, en lo que dicen y cómo lo dicen (Cavell 1981; 1999). Y en consecuencia intentar recogerlas, no como aparecen en los guiones sino en cómo fueron efectivamente pronunciadas en la pantalla. Por eso, la lectura detenida de la película y de cada uno de sus diálogos, de sus comunicaciones verbales y no verbales resulta imprescindible.

El segundo, propio de nuestra investigación en filosofía y cine, siguiendo la estela tanto de Cavell, como de Julián Marías o de Pippin, como reiteradamente hemos puesto de manifiesto, demanda un diálogo con la filosofía, con los textos de autores que desde coordenadas conceptuales ayudan y pueden ser ayudados a esclarecer los conceptos que subyacen a la película y que una vez que son incorporados a la conversación producen nuevos y crecientes activos interpretativos.

La película no es anticomunista sino antitotalitaria, y que sólo desde esta perspectiva se puede juzgarla adecuadamente de una manera leal a lo que se presenta en la pantalla

Pongamos algunos ejemplos. La penetrante revisión de Robert Warshow (2002: 133-141) sobre la película tiene el valor indudable de recoger las primeras impresiones sobre ella. Y su diagnóstico ha influido notablemente en trabajos posteriores. En tiempos de guerra fría plantearse un punto de vista neutral con respecto al comunismo soviético sería absurdo. Pero la reacción anticomunista de McCarey resulta excesiva. Lógicamente esto le conduce a criticar a que McCarey no acertado a la hora de plantear la película y que el personaje más interesante de ella, John, aparece desdibujado.

Nuestro análisis permite dudar sobre estos asertos. La película, y en esto estamos plenamente alineados con Miguel Marías (1998; 2023), George Morris (1976) o Leland Poague (1980) no es anticomunista sino antitotalitaria, y que sólo desde esta perspectiva se puede juzgarla adecuadamente de una manera leal a lo que se presenta en la pantalla. Del mismo modo se puede dudar de que el personaje central sea John y no Lucille. Pero para llegar a consideraciones de este tipo hay que dedicar un tiempo al visionado de las películas y a la reflexión sobre sus diálogos imposible de pedir para la crítica de Warshow, escrita, con toda probabilidad con algo más de una visión de ella.

McCarey no adopta la postura ideológica cerrada y cerrilmente anticomunista y persecutoria que algunos le atribuyen, y que le llevaría a identificarse precisamente con Dan

Creemos que los pasajes que Wes D. Gehring dedica a My Son John (Gehring 2005: 205-211 están claramente influenciados por los escritos de Warshow, a quien cita:

La más fuerte y clara imagen que alguien saca de la película es la del padre, y su mensaje es que debemos temer y odiar las mejores potencialidades de la mente humana. (Warshow 2002: 141; Gehring 2005: 210).

Pero procede de un juicio precipitado. En primer lugar, la figura central para McCarey no es la de Dan, el padre, ni mucho penos se identifica con él. Aquí de nuevo coincidimos con Miguel Marías, para quien claridad McCarey no adopta

la postura ideológica cerrada y cerrilmente anticomunista y persecutoria que algunos le atribuyen, y que le llevaría a identificarse precisamente con Dan. (Marías 2023: 143).

Pero es que, en segundo lugar, y es un error que procede de haber dejado de comentar algunos momentos muy relevantes de My Son John, la figura de Dan es cerril e intransigente, pero el amor que siente por su mujer le permite intentar comprender mejor a John y arrepentirse de cómo se ha comportado con él.

“Le diré a John mañana lo equivocado que estaba. Estoy hablando sinceramente. Te lo digo desde el fondo del corazón”

Lo vemos la noche en que Lucille ha regresado de Washington. Dan cree que ha dio sola para disculparse por la inadmisible agresión que perpetró contra su hijo, golpeando se con una Biblia. Conviene que volvamos sobre la escena.

DJ (Primero de espaldas, luego de frente): “Lo siento, Lu. Siento todo esto. Todo ha sido culpa mía por golpear a mi propio hijo. (Se sitúa junto a ella muy dulce). Golpearle a él ha sido como golpearte a ti, ¿verdad, cariño? ¿Cómo puede un hombre ser tan tonto?”.

LJ (Moviendo la cabeza de lado): “No lo eres, Dan”.

DJ (Continuando con su tono de petición de perdón, sin escuchar la respuesta de Lucille): “Puede que no sea muy listo. Nunca has dicho una verdad mayor”.

LJ (Levantando la cabeza llorosa): “Tú eres el más listo y el más adorable, querido. Tienes más sabiduría que todos nosotros porque escuchas a tu corazón. No estás cegado por él, sino que piensas con él también, claro, honesto y limpio”.

DJ (Se escucha su voz mientras seguimos viendo a Lucille): “No exageres, Lu. (Ahora ya sí en el plano). Cuando hablas así eres tú la que no piensa con claridad…”. (La va acariciando).

LU: “No es tu culpa, Dan”. (Y se levanta. Vemos que lleva puesta una bata).

DJ (Determinado): “Sí que lo es. (Vemos que ella llora cuando Dan se le acerca). Lu llevo todo el día dándole la vuelta. (Y le rodea con el brazo). Le diré a John mañana lo equivocado que estaba. Estoy hablando sinceramente. (La cámara se acerca y vemos cómo Lu cierra los ojos). Te lo digo desde el fondo del corazón”.

La película comienza con esperanza y termina del mismo modo. Una esperanza teologal en la que unos padres ponen la vida de sus hijos en manos de Dios

Si no se omite este pasaje, vemos que los Jefferson están lejos de ser una familia tipo, a la que critica McCarey por su rigidez e intransigencia como a nuestro juicio equivocadamente concluyen Miguel Marías (2023: 111-168) o Leland Poague (1980: 277-293). Los Jefferson, don todas sus debilidades, es una familia que quiere vivir el amor como núcleo de sus relaciones ante la amenaza totalitaria que lo hace imposible. McCarey añadirá la amenaza intelectual que ha olvidado a conjugar el amor familiar, como se ve en muchas de las incomprensiones que sufre la propuesta de su película.

Gehring considera que esta película ha sido una extraña excepción en la filmografía. Ha roto con dos de sus máximas: a) en lugar de mostrar el lado amable de la vida se ha cebado en lo feo; b) no ha contado las cosas visualmente (Gehring 2005: 205-206). Con respecto a lo primero, a pesar de juicios como los de Tag Gallagher que sólo ven lo oscuro de la película (Gallagher, 1998) vemos que la película comienza con esperanza y termina del mismo modo. Una esperanza teologal en la que unos padres ponen la vida de sus hijos en manos de Dios.

Sobre la ruptura de estilo de McCarey, resultan abundantes las razones que expone George Morris (1976: 16) para poner en cuestión el juicio de que el director irlandés lo fuese sólo “de momentos”, un argumento desarrollado por Andrew Sarris y repetido hasta la saciedad. Presentar momentos brillantes en una trama anodina será imposible. Y My Son John conjuga a la perfección ambos aspectos.

Morrison abre la puerta a la piedra angular de nuestra lectura de la película: el personaje de Lucille que sufre hasta lo indecible por amor a sus hijos y a su marido…

También justifica esta coherencia estilística de McCarey en My Son John James Morrison, especialmente en el segundo capítulo de su documentado estudio sobre la película (Morrison 2018: 89-166). Lo hace de manera muy convincente, analizando la filmografía del director longitudinalmente. Especialmente en su apartado Perfomance and gesture as text (Morrison 2018: 124-132) pone en valor el personaje de Lucille a través de la interpretación de Helen Hayes, y la gama de recursos que acompaña la interpretación de la actriz. Morrison abre la puerta a lo que para nosotros ha sido la piedra angular de nuestra lectura de la película, con su componente diferencial: el personaje de Lucille como la esposa y madre de familia que sufre hasta lo indecible por amor a sus hijos y a su marido.

Sin embargo en Film rouge and the politics of autorship (Morrison 2018: 106-124), el profesor de Literatura y Cine en el Claremont McKenna College de Estados Unidos sigue anclando My Son John en el contexto de las películas anticomunistas, si bien considera que su originalidad dentro de ellas aparece en la medida que trata el tema de la familia, y de lo que supone la infiltración comunista dentro de ella. Sin embargo, ello no le resulta indicio de que lo que pretende McCarey es algo más coherente con el resto de su cine que lo que se podría esperar de una película comunistas, que lo que estaba indagando era la propia ubicación espiritual de los valores que configuran la dignidad humana en la democracia estadounidense, arrancando de la familia como primera célula de la sociedad.

…forman de una análoga sensibilidad para leer el momento social, político, económico y cultural desde una perspectiva centrada en el valor de la persona y la primacía del amor

Estos meros ejemplos de contraposiciones con las interpretaciones que se han hecho de la película ponen en valor la necesidad de que no dejar de relatar lo que expone en la pantalla con la mayor fidelidad, porque no hay otro camino para verdaderamente captar la propuesta del director. Esto es lo que pretende nuestra metodología al realizar textos filosófico fílmicos, que procede de las lecturas que Cavell hace de las películas (Cavell 1979, 1981, 1996a, 2004).

Ahora volveremos brevemente sobre las distintas contribuciones que nos han traído hasta aquí, incidiendo sobre todos en los textos filosóficos que nos han permitido ampliar nuestra lectura sobre My Son John. Con ello no pretendemos en absoluto indicar que McCarey pudo leerlos, lo que en algunos casos como en el de la obra James Keller, You Can Change the World (Keller, 1948) está asegurado. Más bien lo que indicamos es que forman parte del mis clima cultural, de una análoga sensibilidad para leer el momento social, político, económico y cultural desde una perspectiva centrada en el valor de la persona y de su capacidad de tejer vínculos desde la primacía del amor.

6. RECAPITULACIÓN SOBRE LAS DIEZ CONTRIBUCIONES DEDICADAS A MY SON (1952) DE LEO McCAREY (II): LOS DIÁLOGOS FILOSÓFICOS DE NUESTRAS DIEZ CONTRIBUCIONES

Max Picard: su visión de lo originario del ser humano, de la presencia de Dios en el rostro de cada ser humano, contrasta con las ideologías de la modernidad que olvidan estas raíces y quieren hacerlo todo nuevo

En la primera contribución “Mundo destruido y mundo indestructible en My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey”[20], el diálogo filosófico lo hemos realizado de manera central con la obra de Max Picard (1942, 1946, 1951, 1958, 1960). En el cuarto mostramos cómo su visión de lo originario del ser humano, de la presencia de Dios en el rostro de cada ser humano, contrasta con las ideologías de la modernidad que olvidan estas raíces y quieren hacerlo todo nuevo. El nazismo supone la confirmación más brutal de este propósito desmedido que McCarey ya ha explorado en Once Upon a Honeymoon (1942) y que ahora encuentra su reflejo en el totalitarismo comunista en My Son John.

En el quinto apartado de esta contribución describimos lo que según Max Picard es el nazismo como extensión del hombre de la nada, y su penetración social. Un vació antropológico que hemos visto como John lo denuncia en su discurso de graduación. Encontramos asimismo como Picard propone el matrimonio en su sentido originario como el antídoto que preserva la dignidad de cada rostro humano, algo que con todas sus debilidades propias está presente en la entraña de My Son John.

Se trata de una manera de superar lo que en nuestros días el Papa Francisco ha señalado como la globalización de la indiferencia

En la segunda contribución, “La necesidad de interpretar My Son John (1952) desde You Can Change the World (1950), ambas de Leo McCarey”[21] pudimos mostrar que la propuesta de McCarey coincide con la de una cultura abierta a Dios. Se trata de una manera de superar lo que en nuestros días el Papa Francisco ha señalado como la globalización de la indiferencia, y que se sustancia que cuando se niega a Dios se termina negando los derechos del prójimo y de la naturaleza.

El otro texto de diálogo filosófico de esta contribución procede del estudio un tanto detenido del documental You Can Change the World en el que se comprueba cómo el mensaje del Christopher Approach del P. Keller suministra la línea argumental a Leo McCarey para trabajar por esa cultura abierta a Dios. Allí se expresa cinematográficamente la propuesta de que a través de los pequeños esfuerzos humanos se pueda cambiar el mundo.

La actitud que propone el P. Keller no es en modo alguno reaccionaria sino activa y propositiva, favoreciendo la iniciativa y la participación de las personas

El P. Keller incide sobre el aspecto central que para la cultura americana tiene que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios para favorecer una dinámica social centrada en su dignidad y en su libertad. Especialmente hace referencia a la importancia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos como un texto fundacional que une el amor a Dios y el amor al país, los derechos de las personas con el Creador.

También comprobamos que la actitud que propone el P. Keller no es en modo alguno reaccionaria sino activa y propositiva, favoreciendo la iniciativa y la participación de las personas. Comprobamos que insiste en la confianza en las personas sencillas para que puedan ocupar su lugar de responsabilidad para cambiar un mundo a mejor. La oportunidad del cierre del documental se comprueba en el que la alusión a la figura de Lincoln enfatiza la necesidad de completar la Declaración con la abolición de la esclavitud llevada a cabo por el Presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln.

Planteamos la fecundidad que tiene plantear la alianza entre cine y filosofía, en clave entre cine y antropología: una antropología de la familia es particularmente necesaria para analizar My Son John

En la tercera contribución “La apelación a una antropología de la familia para comprender My Son John (1952) de Leo McCarey”[22] comenzamos planteando la fecundidad que tiene plantear la alianza entre cine y filosofía, en clave entre cine y antropología. Y así mostramos que una antropología de la familia es particularmente necesaria para analizar My Son John y una filosofía de la familia como la de Francesco D´Agostino (Peris-Cancio & Marco, 2024) resulta extremadamente útil para este fin.

Estos planteamiento se amplían en la cuarta contribución “Fuerza y debilidades de la familia Jefferson en My Son John (1952) de Leo McCarey”[23]. En ella comenzamos proponiendo la lectura de que la familia Jefferson, cuyo apellido coincide intencionadamente con el tercer presidente de los Estados Unidos y redactor material de su Declaración de Independencia, funciona en My Son John como un test de control del totalitarismo.

En el segundo apartado, planteamos que la familia se fundamente en esa expresión del amor que es la entrega, lo que se hace presente de modo muy claro en My Son John. El título de la contribución se ha inspirado directamente en la obra de Jean Lacroix Fuerza y debilidades de la familia (Lacroix, 1993), porque en ella se hace patente cuál es el sentido de la familia y cómo debe mostrar su soberanía y resistencia frente a las aspiraciones de diversa índole de subordinarla a sus intereses, particularmente por parte de los poderes político y económicos. Normalmente lo pretenderán atomizando o deconstruyendo sus elementos.

Desarrollamos las locuciones que nos permiten entender mejor el ámbito de intimidad de la familia según la conceptualización de Gabriel Madinier y la dignidad de las mujeres según Mounier

Frente a ello es imprescindible subrayar el carácter unitario y la misión de la familia. Así, en torno a la figura de Lucille Jefferson (Helen Hayes) comprobamos cómo se va describiendo en la película la relación familiar como ámbito de la intimidad. A continuación desarrollamos las locuciones que nos permiten entender mejor el ámbito de intimidad de la familia: la cálida interioridad, el pudor familiar o la intimidad según la conceptualización de Gabriel Madinier (1961).

En la quinta contribución, “Apología de la vida privada y de la mujer en My Son John (1952) de Leo McCarey”[24] se arrancaba, en continuidad con la contribución anterior, con el planteamiento de la necesaria relación entre vida privada y vida personal, y la ineludible crítica al secuestro de la vida privada con categorías individualista y economicista. Lo hemos hecho siguiendo la obra de Emmanuel Mounier, Manifiesto en defensa del personalismo (1976), poniendo de manifiesto aspectos del personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John. Continuamos esta indagación con la guía de Mounier y nos preguntamos por la necesidad de reconocer el papel destacado de las mujeres en la protección de la vida privada, lo que está directamente vinculado con su propio desarrollo y misión como mujer.

Nos detenemos en profundizar en esta visión de la familia que le da una mayor solidez que otras propuestas que la miden por sus aspectos exclusivamente individuales o por sus funcionalidades políticas

En la sexta contribución, “Confianza y desconfianza en el seno de la familia en My Son John (1952) de Leo McCarey”[25] nos dedicamos de una manera más extensa a la iluminación de My Son John desde textos filosóficos. Comenzamos situando My Son John en las coordenadas personalistas sobre la familia como “obra de amor” tal y como la presenta Paul Archambault en su obra en francés con ese título (1950).

En el primer apartado nos detenemos en profundizar en esta visión de la familia que le da una mayor solidez que otras propuestas que la miden por sus aspectos exclusivamente individuales o por sus funcionalidades políticas. En el siguiente apartado seguimos recogiendo las aportaciones de Archambault por medio de la estructura de la obra. Destacamos que se trata de un libro que nace de la propia experiencia y que se encuentra especialmente atento a las invasiones totalitarias que pueden afectar a la familia (Archambault, 1951), particularmente cuando se la somete al poder del Estado por medio de la tecnología, asuntos de fácil relación con My Son John.

Nos hemos fijado en la obra de Simone Weil, La persona y lo sagrado que nos ayuda a comprender el personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John

A partir del apartado tercero nos hemos fijado en la obra de Simone Weil, La persona y lo sagrado (Weil 2020b) que nos ayuda a comprender el personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John. En el apartado tercero hemos recogido la propuesta crítica de la pensadora francesa de origen juicio sobre una concepto de persona abstracta que se olvidase que la dignidad la tienen cada ser humano en su singularidad de carne y hueso. En el cuarto describimos la comprensión de Weil sobre el valor del ser humano concreto cuando afirma que

en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. (Weil 2020b: 18-19).

En el quinto entendemos como para Weil el valor de cada ser humano conduce hacia lo impersonal, no hacia el subjetivismo particularista. Captar lo impersonal requiere un ejercicio de atención a la altura de cada ser concreto que en ningún caso debe subordinarse a la colectividad. En el sexto rastreamos el camino que Simone Weil sigue para localizar el valor más profundo del ser humano y este es el del acercamiento a los oprimidos por la desgracias.

En el séptimo encontramos las razones de la pensadora que permiten comprender la misteriosa alianza entre la desgracia y la verdad, que sólo se alcanza cuando se escucha a los oprimidos por la desgracia poniéndose en su lugar.

La dignidad queda en el ámbito superior de la humildad, y en el campo del vencido se encuentra la civilización

En el octavo apartado atendemos a las razones que Weil expone para considerar que justicia, verdad y belleza estás hermanadas, son aliadas y esa es la esperanza más firme para los aplastados por el sufrimiento. En el noveno volvemos a reflexionar sobre el amplio reflejo de todos estos aspectos en My Son John y la importancia que tiene el sentido del castigo en Simone Weil para entender el final de la película.

En la sétima contribución, “La infección de la desconfianza entre los miembros de la familia en My Son John (1952) de Leo McCarey”[26], con una breve introducción se conecta con la inmediatamente anterior con un pensamiento de Simone Weil que se puede aplicar directamente al personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes): la dignidad queda en el ámbito superior de la humildad, y en el campo del vencido se encuentra la civilización». (Ortega, 2009: 9).

En la octava contribución “Las pruebas para la destrucción de la confianza de Lucille en su hijo John en My Son John (1952) de Leo McCarey”[27] hemos comenzado retroalimentando nuestras reflexiones sobre la interacción fructífera entre filosofía y cine para entender mejor la película. Acudimos a las reflexiones realizadas por Robert B. Pippin en su comentario sobre Vertigo (1958) de Alfred Hitchcock, para ver paralelismos que no sólo alcanzan a los planteamientos generales de la contribución de las películas al conocimiento, sino también a la profundidad de los personajes que se presentan en ambas películas».

“Lo que se hace por amor tiene lugar más allá del bien y del mal”: una invitación a no dar por buenos los juicios humanos que emplean estos términos falseándolos, e iluminarlos, por el contrario, desde la lógica del amor

En la conclusión retomamos un texto de Pippin que comenta el significado del aforismo de Nietzsche en Más allá del bien y del mal: “Lo que se hace por amor tiene lugar más allá del bien y del mal”. Para el profesor de Chicago ese texto denuncia nuestros simplismos a la hora de determinar lo bueno y lo malo. Ese simplismo es el que ha perjudicado muchas lecturas de My Son John desde el trasfondo de “los buenos americanos” denunciando a “los pérfidos comunistas”. Situarse entonces más allá del bien y del mal es una invitación a no dar por buenos los juicios humanos que con frecuencia emplean estos términos falseándolos, e iluminarlos desde la lógica del amor. Eso es lo que hará el personaje de Lucille Jefferson. Su debilidad y su rectitud resultan iluminadoras en un mundo de falsedades y mentiras, como el que se cierne sobre la humanidad desde la guerra fía y que hoy, en tiempos de la Tercera Guerra Mundial a trozos, como dijera el Papa Francisco, no nos hemos sacudido.

Pasajes de Simone Weil en La gravedad y la gracia, a modo de caras de un poliedro, nos ayudan a representarnos de nuevo el papel de la desgracia (la malheur) en Lucille Jefferson

En la novena contribución, “La fragilidad de Lucille, la única que dice la verdad, en My Son John (1952) de Leo McCarey”, nos dedicamos a continuar con el texto filosófico fílmico, con la mirada puesta en el horizonte de Lucille, cuya fragilidad, como los locos de Shakespeare o de Velázquez, en expresión de Simone Weil, es la única que dice la verdad (Weil, 2000a: 197-198). Para analizar las alusiones al patriotismo también acudimos a la obra colectiva dirigida por Martha C. Nussbaum Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía moral”. (Nussbaum, 2013b).

En la conclusión volvemos a pasajes de Simone Weil en La gravedad y la gracia para considerar que cada uno de estos pensamientos, a modo de caras de un poliedro, nos ayudan a representarnos de nuevo el papel de la desgracia (la malheur) en Lucille Jefferson. Y al finalizar esta contribución podemos hacer una proyección hacia lo que va a venir y entender su potencia sanadora. (Weil 2007: 119-120).

En esta décima contribución hemos pretendido dar coherencia a toda nuestra interpretación de My Son John desde el habitualmente omitido discurso grabado de graduación de John. Hemos considerado que el antecedente más directo de un discurso como final de una película lo encontramos en The Great Dictator (El gran dictador, 1940) de Charlie Chaplin. Y los estudios de Ginés Marco sobre la lealtad (Marco, 2023) nos han iluminado sobre el ejercicio de reparación que John está realizando con ellos.

También hemos podido comprobar la contraposición que tiene esta postura defendida por John (y con él por McCarey) frente al humanismo ateo de Sartre (Sartre 1999: 30-35), lo que se aliena más fácilmente con la emersoniana búsqueda de una nueva América (Cavell, 2013; 2021). La pasarela entre el pensamiento de Sartre y el de Marx también la hemos buscado justificar (Marx,1970: 155-156; 1978: 209). Y el sentido de redención solemne que buscaba John a modo de castigo sanador lo hemos podido encontrar de nuevo de forma paralela en los escritos de Simone Weil (2014a: 36).

Finalmente el sentido trascendente y teologal del personalismo que plantea McCarey los hemos podido emparentar con facilidad con los textos de Mounier en el Manifiesto al servicio del personalismo (1976) que encuentra un fácil eco no sólo en la cinematografía de McCarey, sino también en su propia escritura (McCarey, 1948).

7. BREVÍSIMA CONCLUSIÓN

Al cine de McCarey, como al de los otros personalistas, hay que reconocerle el mérito de haber sabido poner en pantalla su convicción antropológica más esencial: la dignidad de la persona humana se sostiene desde la gracia de Dios que educa en el amor en el seno de la familia, para extenderlo por toda la sociedad.

Para algunos puede ser una verdad esperanzadora. Para otros, una opinión incómoda. Lo que difícilmente deja es indiferente. My Son John (1952) puede ser un legado cultural insustituible para entender los emplazamientos de la libertad espiritual en nuestros días.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.

Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.

Archambault, P. (1965). El equívoco natalista. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 75-87). Valencia: Fomento de Cultura.

Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.

Arendt, H. (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral.

Arendt, H. (1995). De la historia a la acción. Barcelona: Paidós.

Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.

Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.

Bea Pérez, E. (1992). Simone Weil. La memoria de los oprimidos. Madrid: Encuentro.

Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.

Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.

Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.

Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.

Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.

Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.

Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.

Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.

Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.

Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.

Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].

Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].

Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].

Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].

Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].