Ciencia y filosofía en diálogo.

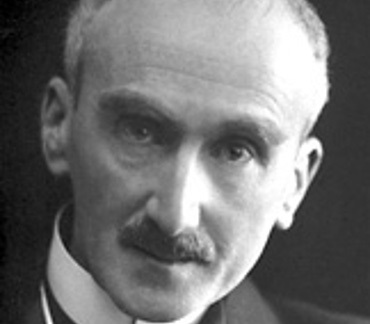

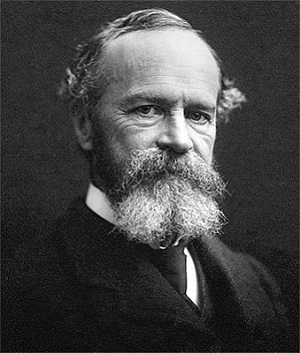

Estudios sobre William James y Henri Bergson

Ficha técnica del libro

- Editorial: Centro de Estudios Financieros

- Edición: Diciembre 2023

- Ciudad: Madrid

- Páginas: 128

- ISBN: 978-84-454-4679-9

- Ancho: 17.00cms.

- Alto: 24.00cms.

Comentario

No deja de llamar la atención cómo, a pesar de los numerosos y repetitivos mensajes recibidos en contra, sobre todo desde finales del siglo XIX, haya grandes figuras que se atreven a dar un salto ‘al otro lado del conocimiento’: tanto científicos que buscan en la filosofía marcos de comprensión más amplios que los que su propia disciplina de conocimiento les proporciona, como filósofos menesterosos de contrastar sus reflexiones teóricas con la información extraída empíricamente de la realidad, con la sana intención de pensar más adecuadamente sus objetos de estudio.

Si lo pensamos, si esta colaboración es posible es porque, en el fondo, los objetos de estudio no son diferentes para la filosofía y la ciencia, sino que su diferencia hay que localizarla, más bien, en el modo de encararlos. La metodología empleada delimita lo que se pueda conocer, y no ser consciente de ello puede llevar a cometer excesos, el más grave de los cuales ―a mi modo de ver― es reducir lo que existe a lo que se puede conocer según una metodología de trabajo. Actitud que no tiene nada que ver con la de los dos protagonistas de este libro.

El diálogo ciencia y filosofía personificado en James y Bergson

Juan Padilla ha compilado ocho artículos publicados a lo largo de su carrera académica, si no me equivoco entre los años 2002 y 2010, personificando el diálogo entre ciencia y filosofía en dos de las figuras más relevantes en la época del tránsito del siglo XIX al XX, una época en la que, precisamente, la corriente cientificista estaba bastante extendida.

William James (1842-1910) y Henri Bergson (1859-1941) compartieron estas ‘regiones fronterizas’ del conocimiento, y no en vano pues ―como muy bien dice el autor en el comienzo del prólogo― transitar por esta especie de tierra de nadie tiene una importancia estratégica fundamental. A ambos les unían inquietudes similares, sobre todo en lo que concierne al ser humano, atendido más desde lo psicológico en el caso de James, más desde lo metafísico en el caso de Bergson. Independientemente del menor o mayor acierto de su pensamiento, no cabe duda de que tanto uno como otro supusieron sendos hitos en la historia, ya no de la filosofía, sino del conocimiento en general: un pensamiento ‘ejemplar’ y ‘extrañamente actual’.

Es curioso que hoy en día se sienta la necesidad de este diálogo, algo que, si bien en nuestra época es problemático, cuanto menos para algunos, en otras épocas iba de suyo; o mejor: quizá no fuera necesario tal diálogo entre ambos modos de conocer (filosófico y científico) dado que se confundían en una suerte de conocimiento holístico.

El desencuentro entre filosofía y ciencia

Que la nuova scienza sea hija de la modernidad no quiere decir que antes no hubiera ciencia, sino que no se hacía tal y como se estableció a partir de ella: ¿acaso los viejos filósofos de la naturaleza, o el mismo Aristóteles, no eran también científicos? Sí, si entendemos ‘ciencia’ como ese esfuerzo por conquistar intelectualmente la realidad. Lo que aportó la modernidad fue un giro importante en el conocimiento: lo que para el griego era relevante (la dimensión metafísica de la naturaleza) dejó de serlo para el moderno, y lo que para aquél era irrelevante (el movimiento o el cambio local) dejó de serlo también para el moderno, convirtiéndose en su principal inquietud. ¿Cuál? La definición matemática de los procesos.

Se sentaron así las bases para un desencuentro especialmente acentuado en la época en que James y Bergson vivieron, con una supremacía de la ciencia. Víctima de su propio éxito, dicho desencuentro se cuestionó precisamente por las fisuras abiertas en el ‘seguro edificio de la ciencia’, abriéndose a la posibilidad del diálogo con una filosofía que venía de menos a más, tal y como explica Padilla en el último capítulo (cap. 8), en el que explica la relación entre ambas disciplinas a lo largo de la historia, desde la Grecia clásica hasta la actualidad.

No obstante, en absoluto es sencillo el diálogo entre filosofía y ciencia. No sólo por la diferencia de contenidos, sino sobre todo por la diferencia del marco desde el cual se conoce. Seguramente, una de las tareas más complejas para quien se adentre por caminos que no está acostumbrado a frecuentar es ensanchar su marco mental para poder comprender, en la medida de lo posible, lo que se le presenta desde el otro lado.

Confluencia entre James y Bergson

James y Bergson fueron de esos privilegiados que se encontraban cómodos en ambas orillas, tanto en la ciencia como en la filosofía, tanto en la filosofía como en la ciencia. Cómodos, pero no candorosamente: como el mismo James decía (cap. 1), hacer ciencia pasa por plantearse una ‘tregua filosófica’ y no tratar de dar respuestas empíricas a cuestiones filosóficas; de la misma manera, aunque en sentido contrario, que cabe decir que hacer filosofía pasa por hacer lo propio con la ciencia, pues difícilmente se puede responder científicamente a respuestas filosóficas. Un equilibrio que no es fácil de mantener. Una buena muestra de ello fue la incomprensión que sufrió Bergson cuando pensaba sobre el espacio y el tiempo a la luz de la teoría de la relatividad especial de Einstein (cap. 7); seguramente sus críticos no llegaron a comprender del todo lo que quería decir.

Como decía, el punto de confluencia entre ambos autores cabe situarlo en su preocupación por el ser humano, principalmente por el problema de la conciencia. Este problema, si bien es algo más natural en el contexto psicológico de James, no lo era tanto en el de Bergson, siéndole necesario profundizar en la psicología y en la biología, así como en el incipiente psicoanálisis. Es en esta incursión científica cuando, en torno a 1902, conoce (intelectualmente) a James, un James ya maduro, con una preocupación más filosófica que estrictamente psicológica, dando comienzo a una relación que sólo acabará con la muerte del estadounidense (cap. 5).

Conclusión

Pues bien, a lo largo del libro Padilla va explicando la idiosincrasia de sendos autores (caps. 1, 3 y 5) así como el modo en que cada uno trata problemas comunes enfocándolos desde perspectivas distintas, lo que supone una lectura muy enriquecedora (caps. 2 y 4). Se ven en ellos ya esbozadas líneas de pensamiento que cristalizarían décadas después, ya no sólo en teorías más contemporáneas sobre la conciencia y el inconsciente, sino también, sobre todo en el caso de Bergson, sobre la consideración biológico-evolutiva de la antropología filosófica (cap. 6).

Se trata de un libro que, a pesar de estar compuesto por diferentes artículos, quedan hilvanados por una línea de continuidad que propicia que su agrupación sea natural. Un libro interesante, no sólo por el interés de los problemas que trata, ni tampoco sólo por la relevancia de los autores expuestos, sino también por ofrecer una muestra de una de las etapas más apasionantes de la filosofía, como fue el tránsito del siglo XIX al XX y su difícil relación con el pensamiento científico.

Índice del libro

Prólogo

Capítulo 1. William James: psicología y filosofía en diálogo

Capítulo 2. El problema de la conciencia en William James

Capítulo 3. La evolución de la idea de conciencia en la filosofía de Bergson

Capítulo 4. Henri Bergson y la idea del inconsciente

Capítulo 5. Henri Bergson y la historia de la psicología

Capítulo 6. Sobre el carácter objetivo de las sensaciones. Leyendo Matière et mémoire, de Henri Bergson

Capítulo 7. ¿Puede darse por zanjada la controversia Bergson-Einstein acerca del tiempo?

Capítulo 8. El origen del diálogo entre ciencia y filosofía

Referencias bibliográficas

Índice

Para saber sobre Juan Padilla

Otras notas críticas publicadas en esta web

About the author

Doctor en Filosofía (Universidad de Valencia, tesis sobre la influencia de la afectividad en el comportamiento humano a la luz del pensamiento ético y estético de Xavier Zubiri) y Máster en Ética y Democracia (Departamento de Filosofía Moral y Política de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV).