Babel, la ciudad y las palabras

Introducción

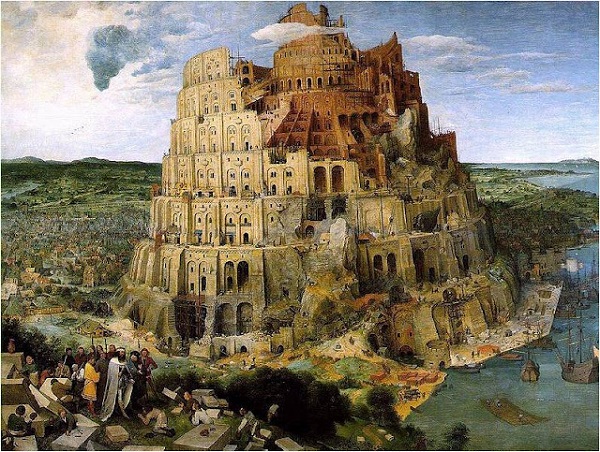

Si hay en la tradición occidental un solo texto imprescindible para la antropología cultural, es la Biblia. O esa era la opinión de Edmund Leach, eminente especialista, seguidor de Lévi-Strauss que se detuvo particularmente en el análisis de los primeros 25 capítulos del Génesis –la primera mitad, aproximadamente-. O, para ser más exactos, de casi todos ellos, pues el relato –misterioso, atractivo, inolvidable- de la torre Babel no aparece en el comentario que citamos[1]; acaso por su falta de “redundancia”, esto es, porque sería sumamente difícil encontrar un relato similar o “gemelo” en las Escrituras sacras[2].

Lo que sigue no es un estudio de la simbólica antropológica ni menos aún –por manifiesta incompetencia- un comentario teológico especializado. En el mundo intelectual y libresco, rebasando incluso el marco religioso en el que nació y en el que sigue hablando y produciendo efectos, la torre de Babel suscita perplejidad y eco (recuerden la biblioteca de Borges). Un eco que quisiera proseguir moviéndome por una ruta más o menos propia, en un espacio, intermedio entre la antropología política y la filosofía, como el que diseñó años atrás Sloterdijk, al que añado la mirada de un amateur de la Biblia.

Dos son los heterogéneos núcleos o centros de atención del relato de Babel sobre los que versan estas variaciones, ambos relativos a la existencia de grupos humanos plurales que pugnan por reunirse, que se acercan o –con desengaño y realismo- se alejan entre sí. Uno relativo a la ciudad, desde el punto de vista de la antropología política. Otro, más filosófico, relativo al lenguaje. Que ambos estén compenetrados en el texto acaso sea una de las razones que lo hacen singular e inolvidable.

Babel, desde la antropología social y política

Clanes y linajes

Con respecto al primero de ellos, la torre es solo la punta de una montaña semioculta que recorre, en realidad, gran parte del Antiguo Testamento. Es el proceso vacilante hacia la convergencia y centralización de los grupos humanos, que va desde los grupos familiares –clanes y linajes- hasta eso que los antropólogos llaman jefaturas, estados e imperios. Abraham, con el signo de la circuncisión, funda un linaje en el que serán benditos “todos los linajes de la tierra” (Génesis 12, 3)[3]. Lo que el autor sagrado llama tribus son, en las categorías de la antropología social, linajes mayores que convergen, primero, y no sin dificultad –o sea, no sin revueltas- bajo la jefatura de Moisés y Josué, que no tenía carácter hereditario y que (o por lo que) no llegará a estabilizarse, si atendemos al libro de los Jueces que sigue al Pentateuco en la Biblia cristiana.

Lo hace, sí, aunque no por mucho tiempo, tras la guerra Saúl y David, bajo el reinado del hijo de este, Salomón, que será seguido de las fracturas, confrontaciones e idolatría que narran los libros de los Reyes. Pero los árboles no deben ocultar el bosque.

Un gobierno centralizado

Al comienzo de ese proceso no indoloro de unificación, encontramos una formidable requisitoria del juez o profeta Samuel contra la monarquía, contra “el fuero del rey” (1 Reyes 8), que consiste en apoderarse de casi todo sin que se sepa a cambio de qué: tomará a vuestros hijos para su ejército y para labrar sus tierras –las del rey-; a vuestras hijas, para los múltiples oficios domésticos de palacio y también para la agricultura; tomará, para dárselo a sus propios servidores, el diezmo de vuestros rebaños y cultivos, vuestros mejores bueyes y asnos trabajarán para él y, en suma, “vosotros mismos seréis sus esclavos” (8, 17). No conozco una expresión antigua más prolija y certera de los males de la centralización que, en los dos últimos siglos, denunciaron la tradición anarquista y la misma antropología política, en su versión ortodoxa (Marshall Sahlins, Pièrre Clastres).

Una ciudad

Llegamos así a nuestra primera pregunta: ¿qué significa el relato de Babel, en el plano estrictamente antropológico y cultural en que nos estamos moviendo hasta aquí? Lo primero, la construcción de una ciudad, que no es, sin más, el fruto de una evolución espontánea, sino de una decisión o acuerdo consciente (“vamos a edificarnos una ciudad”[4]). Tampoco es eso algo que, según el autor sagrado, tuviera lugar por primera vez, pues Henoc, hijo de Caín, “estaba construyendo una ciudad” (Génesis 4, 17). Trascendiendo el grupo familiar, la ciudad es el lugar social por excelencia, donde tienen lugar la comparación mimética, la envidia, el deseo de fama, el vértigo de las apariencias que engañan (Rousseau, Discurso sobre las artes y las letras); pero también, por supuesto, la cooperación, la sociabilidad más allá de la sangre.

Diversidad de oficios

En segundo lugar, el libro del Génesis, en estos primeros capítulos que van hasta el relato babélico, menciona de pasada unos cuantos oficios sin los cuales no tendría razón de ser la ciudad como lugar de la convergencia organizada y viable de distintos linajes humanos. No solo el pastoreo de Abel y la agricultura de Caín, sino igualmente la forja de cobre y hierro o el arte de citaristas y flautistas. Lo que el relato del capítulo 11 añade es justamente la construcción de una obra pública que comporta fabricar y cocer ladrillos. No hay poder político centralizado y estable que no realice construcciones grandiosas, ante las cuales el hombre ordinario se vea diminuto; los zigurats babilónicos, las murallas de Jericó y, con el mayor detalle bíblico, el templo de Salomón son ejemplos contundentes de ello.

Nuestra ciudad y su torre, en cambio, se quedaron en un boceto que el tiempo borró sin mencionar nombre propio alguno, sin consideraciones previas ni continuación. Con todo, sus constructores pretendían nada menos que llegar hasta el cielo: imposible no evocar en este punto la idea que Hegel popularizó filosóficamente de que el Estado es el dios real sobre la tierra. Pero hubo un tiempo mítico, que incluye el paraíso terrenal, en que los seres humanos convivieron entre sí sin la sombra del Estado, acaso protectora, pero siempre coercitiva, tal como señaló Samuel al presentar la monarquía como la alternativa al Dios de Israel que el pueblo prefiere, decididamente y para su propio mal.

Ausencia de liderazgo personal

En tercer lugar, para terminar con nuestras variaciones de antropología política, subrayemos algo que, a estas alturas, debe resultar evidente: los constructores no contaban con ningún líder cuyo nombre haya merecido monumento o memoria (¿acaso por el fracaso de la tarea?). El liderazgo y la sucesión[5], el poder y la guerra –a los que también antes nos hemos referido- son seguramente los vértices temáticos que vertebran la llamada ciencia política.

Babel, desde la filosofía del lenguaje

De nombres verdaderos a arbitrarios

Paso ya al segundo centro de atención del relato, el más comentado, que el pueblo de Israel sufriera en carne propia en su exilio babilónico: la confusión de lenguas, la imposibilidad de entenderse con palabras; confusión que es fuente inagotable, a su vez, de otras palabras y relecturas, como la obra monumental de Steiner, After Babel, los ensayos de Ricoeur (y tantos otros[6]) o de películas como Babel, Lost in traslation o La intérprete. Quisiera simplemente glosar, con brevedad y en términos directamente filosóficos, tan potente imagen, introduciendo –o, más bien, recordando- algunas preguntas que lo siguen siendo hoy.

En un capítulo de su Computatio sive Logica (CL) titulado precisamente “Sobre las palabras”, Hobbes menciona –como en otros lugares de su obra- la torre de Babel como punto de inflexión de la historia humana o acaso (como decía Fromm del pecado del paraíso) su verdadero comienzo. Supone Hobbes que nuestros antepasados remotos recibieron de Dios mismo algunos nombres “verdaderos” de animales y de otras cosas, pero que esos nombres, que expresaban la natura rerum, se perdieron, en Babel precisamente[7]. A partir de ese momento, los hombres establecieron los nombres según su arbitrio –es decir, arbitrariamente-, nombres que vienen y van, que a veces caen en desuso, puesto que “cada día nacen palabras nuevas y se olvidan las viejas” (CL capítulo II, artículo 4).

¿Podemos entendernos con nombres arbitrarios?

Pero, ¿cómo lograr dar a conocer a otros nuestros sentimientos y conocimientos mediante nombres arbitrarios? ¿Cómo podemos entendernos y decirnos las cosas más importantes sirviéndonos de signos inventados, ajenos a la esencia de las cosas? En tales interrogantes se encuentra posiblemente la raíz de la filosofía del lenguaje toda, desde el Cratilo de Platón.

El hablante es quien dota de significado a las palabras

Y para abordarlos podemos seguir dos direcciones divergentes. Primera dirección: que sean los sentimientos y pensamientos del hablante lo que dota de significación a las palabras. Y si podemos entendernos con estas será, en último término, porque la estructura de nuestros sentimientos y pensamientos sea una y la misma en todos los casos. Algo así es lo que Fodor ha llamado la “lengua del pensamiento” (retomando, en parte, la tradición de Hobbes).

El hablante ha aprendido el lenguaje de otros

La segunda dirección nos reconduce al tema de la ciudad porque rompe con la imagen de un ser humano solitario imponiendo nombres a las cosas. Y rompe con ella porque nunca ha habido un hombre aislado –“no es bueno que el hombre esté solo”, leemos en Génesis 2, 18-. Seguramente no es ni siquiera posible, pues el hacerse capaz de entrar en diálogo constituye la verdadera humanidad del hombre (Gadamer). Para vivir solos y felices, habría que ser más que un hombre o menos que un hombre; o sea, un dios o una bestia –como el cíclope- (Aristóteles). Esta segunda dirección de respuesta destaca que en el origen de las palabras se halla siempre, precediéndonos, una comunidad.

El que habla un lenguaje que ningún otro entiende, en realidad no habla [porque] hablar es [siempre] hablar a alguien[8].

Son siempre otros quienes nos enseñan las palabras, incluidos los nombres de cosas tan personales como el dolor o las sensaciones que uno tiene. Los significados no están en la cabeza, y menos aún en una mente solitaria. ¿Dónde están, entonces? Antes que nada, antes que en los diccionarios, en el juego social de enseñar y aprender a usar las palabras; por ejemplo, cuando el infante aprende a sustituir el llanto con ciertas palabras y gestos (Wittgenstein).

La interpretación

En cuanto a la diversidad de lenguas y culturas, nos hallamos inmersos inevitablemente en el medio de la interpretación, herramienta inevitable para la mediación –a menudo, imperfecta- entre un ser humano y otro, entre uno y otro grupo. Popularizada por la melancólica película La llegada, de G. Villeneuve, la tesis del relativismo lingüístico de Sapir-Whorf, harto difundida hoy en la antropología cultural y el multiculturalismo político, sostiene que las culturas y los modos de pensar humanos difieren entre sí radicalmente, tanto como lo hacen las lenguas. Entonces, ¿son incomparables las lenguas y culturas? No, si podemos traducirlas[9]. La traducción, esa herencia de la torre de Babel, significa que podemos entendernos unos a otros, siquiera de forma aproximada y revisable. Entender a alguien es como traducir un idioma. ¿A qué lengua? A la nuestra, inevitablemente; en último término, a nuestra lengua materna, al ‘idiolecto’ de cada cual.

El éxito total de la interpretación (como el de la vida misma) nunca está asegurado. Además, la interpretación no puede llevarse a cabo sin supuestos previos. Al trabajo de entender e interpretar comparecemos inevitablemente con un bagaje de prejuicios, creencias previas, con un conjunto de clasificaciones de las cosas que es, como también decía Hobbes, un censo de las palabras –nuestras palabras-, no un censo verdadero de las cosas. Y no es posible interpretar correctamente a los extraños, ni siquiera en cuestiones de la vida corriente ligadas a la supervivencia, sin suponer, de entrada, que la mayor parte de sus convicciones empíricas son verdaderas; es lo que Davidson llamó principio de caridad interpretativa, que no es un principio moral, sino una hipótesis epistemológica que avanzamos, de entrada, siempre que queremos comprender a otros.

Conclusión: No hay ciudad sin palabras, ni palabras sin grupos humanos

La hermenéutica lingüística coincide en este punto nodular con el giro pragmático que imprimieron a la filosofía del lenguaje el segundo Wittgenstein y Austin. Hablar es como un juego cooperativo –no un solitario- gobernado por reglas. O quizás como un conjunto de juegos que han ido creciendo, unos al lado de los otros, como crecen y se modifican los barrios de una ciudad. No hay ciudad sin palabras ni palabras sin grupos humanos. Con palabras cooperamos y nos peleamos, nos divertimos y adoptamos decisiones. Las palabras, a menudo, son acciones (como promesas o disculpas) o traducen los gestos (cuando rogamos algo), o las acompañan (tanto si pasamos el rato como si proyectamos construir una ciudad y una torre). Sin una palabra compartida no se habría hecho nada de cuanto existe.

NOTAS

[1] Edmund R. Leach, “El Génesis como mito”, 2019, traducción del artículo central de Leach, Genesis as myth and other essays, 1969.

[2] Tal sería, en opinión de Peter Sloterdijk (En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica, Madrid, Siruela, 20064), el relato de la caída de Adán y Eva. Véase el comentario de Adolfo Vásquez Rocca en Eikasia. Revista de Filosofía, nº 98, 2021, 323-381.

[3] Erich Fromm, que tenía una excelente formación rabínica, traduce “todas las familias” en Y seréis como dioses, Barcelona, Paidós, 2011.

[4] Cito la traducción de la Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975.

[5] Bien lo saben los partidos políticos de las democracias más o menos liberales –desde luego, en España-, a despecho de la explicación que ofreciera Max Weber de la legitimidad burocrática como impersonal.

[6] P. Ricoeur, “Interpreter et comprendre”, en M. Foessel & F. Lamouche (eds.), Ricoeur, textes choisis, Éditions Point, 2007, pp. 37-69. Véanse, brillantemente comentadas, las referencias a Ortega y Gasset, W. Benjamin, U. Eco y otros autores citados aquí en S. Ponce González, El derecho a la interpretación y a la traducción en el proceso penal: la Directiva 2010/64/UE (Tesis doctoral), Universidad Católica de Valencia, 2020 (diciembre), pp. 1-7.

[7] La hipótesis de un lenguaje verdadero que expresa la natura rerum se halla también en la trilogía de El señor de los anillos.

[8] H. G. Gadamer, Verdad y método II, Salamanca, Sígueme, 1992, 150.

[9] Véase José V. Bonet Sánchez y Clara Bonet Ponce, Sobre palabras, juego y acción, Universidad Católica de Valencia, 2016, pp. 41 ss., sobre el problema de la traducción en Quine y Davidson.

About the author

José Vicente Bonet

Actualmente preside la Sociedad de filósofos cristianos (SOFIC) y trabaja en el Instituto universitario de investigación en filosofía Edith Stein de la Univ. Católica de Valencia San Vicente Mártir

MAGNÍFICA REFLEXIÓN. LLENA DE ERUDICIÓN Y CARGADA DE UN FINO SENTIDO ANTROPOLÓGICO. EL LENGUAJE UNA VEZ MÁS NOS REVELA SU CARGA Y PODER DE UNIÓN O DE DISGREGACIÓN, SEGÚN LOS CASOS. CON EBNER Y LÓPEZ QUINTÁS PENSAMOS QUE SU SENTIDO ÚLTIMO SE HALLA EN EL AMOR.