Religión y democracia

Algunos ejemplos de la relación problemática entre religión y democracia

Monseñor Argüello, ahora presidente y antes secretario de la Conferencia Episcopal española, en junio de 2020, saludó la concesión de indultos por el gobierno español a los condenados del “procés”, como habían hecho previamente, con más énfasis y de forma institucional, los obispos catalanes. Sánchez, el presidente del gobierno, dijo entonces que tales declaraciones habían sido muy “elocuentes”. Cinco años después, Argüello ha reclamado la celebración de elecciones generales anticipadas, ante el clima político-judicial irrespirable generado por la corrupción de las personas más próximas al gobierno y su presidente. Esta vez, el ministro de Justicia (en la práctica, el vicepresidente político) ha sacado la artillería pesada para acusar al prelado de identificarse políticamente con la extrema derecha y de crear cortinas de humo para disimular la pederastia eclesial.

Curiosa la coincidencia de este argumento con las críticas de Abascal y de Quintana Paz, filósofo católico de Vox, a los pronunciamientos de otros Obispos en el mes de julio contra los obstáculos que el Ayuntamiento de Jumilla, con los votos de los partidos de derecha, ha opuesto a la celebración de la fiesta musulmana del cordero en un espacio público. El líder máximo de Vox afirmaba que los obispos compadrean con el Gobierno de izquierdas para que este suavice su investigación de la pederastia, mientras Quintana sostiene que ellos debieran hablar solo de “la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Punto”. Parece que, siquiera a nivel doméstico, conviene actualizar de vez en cuando la discusión sobre la relación entre religión y democracia que, en el mundo occidental, se intensificó después del 11 de septiembre de 2001.[1]

Necesidad de un pluralismo razonable

Algunos de los pronunciamientos citados rezuman oportunismo (como si el escritor Javier Cercas, votante público del PSOE, no pudiera reclamar también, consternado, la dimisión de Sánchez); o recuerdan a aquel estribillo del régimen anterior que, en sus últimos años, exigía a la Iglesia no meterse en política. Hay algo más, y es cuán frecuentemente en España, en lugar de confrontar la tesis o el posicionamiento en cuestión, se apunta ad hominem a la cabeza del hablante para decir que no tiene derecho a la palabra, que debiera quedarse callado. Pero esa cancelación cautelar es una desgracia para un sistema político pluralista en el que cada vez escasean más los debates de altura. Quisiera contribuir, con un enfoque católico y desde el punto de vista de la filosofía política, a lo que Rawls llamaba un “pluralismo razonable”[2]. ¿Qué es eso?

La democracia liberal es, como indican los clásicos, la máxima e igual libertad de todos bajo leyes generales que pueden entenderse como procedentes de la voluntad común.[3] Esta es, en resumen, la concepción política a la cual deben atenerse, prescindiendo de otras consideraciones, los gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios cuando intervienen en condición de tales en la esfera pública político-institucional; por ejemplo, cuando elaboran o aplican la legislación.

El espacio público civil

Pero existe también un espacio civil, no político, que también es público, donde otras personas aparecen y son visibles o audibles a las demás. Son los espacios de las calles, las artes, los medios de comunicación, las universidades, redes sociales y asociaciones de cualquier índole que no sean clandestinas. A ellos concurre legítimamente cada ciudadano con su propio pensamiento o “doctrina particular”, es decir, con sus convicciones específicas sobre el bien, el hombre, la sociedad o la naturaleza. En ese espacio público civil se supone que intervienen libremente las religiones, pero también otras creencias filosóficas, morales, antropológicas o puramente ideológicas, eventualmente laicas y muy activas políticamente, como pueden ser el ecologismo, ciertas formas de feminismo y de nacionalismo, el cientificismo, la teoría queer, o el veganismo[4]; cada una con su visión propia de lo humano.

El Estado liberal les reconoce a todas ellas el derecho a existir y a intentar prosperar, con solo dos condiciones: los ciudadanos han de quedar siempre libres para adherirse a tales doctrinas particulares o para desligarse de ellas. Y, sobre todo, las doctrinas y sus militantes han de renunciar a imponer como obligatoria su propia concepción particular (religiosa o laica); si adquieren poder político, no pueden utilizarlo para monopolizar el Estado en su favor ideológicamente. En eso consiste el “pluralismo razonable”, que la Iglesia católica no llegó a aceptar de buen grado hasta el Concilio Vaticano II y la encíclica Centessimus Annus de Juan Pablo II.[5]

¿Cabe la religión en la democracia?

Existen filósofos que han formulado exigencias adicionales a la religión, al hilo de la teoría de la democracia de Rawls. Rorty, que se proclamaba liberal en casi todas los campos de la filosofía, veía en las religiones un peligro para la democracia, por lo que urgía a expulsarlas de cualquier arena pública.[6] Otro tanto ha defendido el sofista italiano Flores d’Arcais: que legisladores, gobernantes o jueces debieran censurar (sic) el acceso al espacio civil de lo que él llama “argumentos-Dios” (que presuponen la existencia de este), para que no terminen “contaminando” la esfera político-institucional. Ponía de ejemplo de lo que habría que “desterrar” las objeciones al aborto, impensables, según él, en términos puramente racionales[7].

Por su parte, otros autores, como Robert Audi, niegan a las iglesias el derecho a pronunciarse, no ya sobre candidatos electorales, sino también sobre medidas políticas determinadas. Y ello a pesar de que es bien conocida la influencia de los argumentos religiosos y bíblicos en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos o el peso que tuvo en Martin Luther King la apelación a la idea de “ley injusta” de S. Agustín y Sto. Tomás de Aquino.[8] Estamos aquí ante una cuestión de principio que lo es doblemente. Primero porque los filósofos no son quiénes para imponer restricciones que van más allá de lo que demandan las leyes. Segundo, y aún más decisivo, porque la libertad que define a la modernidad y la Ilustración[9] consiste precisamente en poder salir al espacio público sin necesitar autorización ni permiso de nadie.[10]

El riesgo de ser cancelado

Por supuesto, quien sale a la luz pública a decir lo que piensa o desea, se expone igualmente a la crítica, tanto de los propios correligionarios (incluidos los fieles de a pie) como del resto de la sociedad. Pero cancelar a un director de cine, una cantante o incluso un papa (Benedicto XVI no pudo hablar en la Universidad romana de La Sapienza) por lo que han dicho, o peor aún, por lo que no han dicho, refleja la deriva iliberal y populista que está sesgando a las democracias occidentales, donde se hace cada vez más preciso “profesar la fe verdadera”, adherirse a los juicios ética y políticamente correctos.

El pensamiento imperante

El aborto

En esta parte de Europa Occidental, no son hoy las religiones las doctrinas particulares que pugnan por controlar el espacio político-institucional y el lenguaje que en él se emplea. Un ejemplo claro: los objetivos de desarrollo sostenible 3 y 5 de la Agenda 2030 hacen referencia a los “derechos sexuales y reproductivos” que, aunque taimadamente se silencie, incluyen en una posición privilegiada el llamado derecho al aborto que Francia ha elevado al rango de derecho constitucional, como quieren hacer también algunos grupos izquierdistas europeos y españoles. Eso implica dos cosas. Primera, la quiebra del pluralismo razonable y, por lo tanto, el abuso del poder del Estado en favor de una o varias doctrinas, ya que, sin adherirse a la Agenda y a esta nueva fe laica, será prácticamente imposible recibir ni un euro de financiación pública.

Por ende, que sea delito rezar (en silencio) cerca de una clínica es una vulneración de la libertad de conciencia y pensamiento que nadie habría sido capaz de imaginarse hace solo 20 años. Los Estados, y qué decir de las organizaciones internacionales, están dejando de ser doctrinalmente neutrales. Segunda implicación, la posibilidad real de expulsar del consenso constitucional a los ciudadanos prolife, con la quiebra que ello implica para la cohesión social. Y eso es algo que tiene consecuencias, como bajo veremos.

El ecologismo

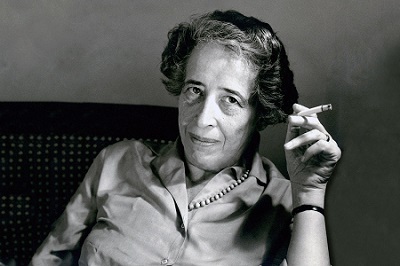

Alguien podría pensar que el ecologismo, por ejemplo, no es una ideología o doctrina, sino puro conocimiento científico. Pero esa idea resulta ingenua por dos motivos: ignora que del conocimiento empírico no se puede deducir directamente ninguna moral, ningún conjunto de normas obligatorias. Ese es prácticamente, desde Hume, el punto de partida de la ética filosófica moderna: de lo que “es” no se sigue ningún “debe”. Pero olvida también algo históricamente más significativo: el hecho de que los totalitarismos del siglo pasado, el nazismo y el estalinismo, se refugiaron ambos en el carácter supuestamente científico de sus tesis principales. Como decía Hannah Arendt, la mayor autoridad en esta materia,

la principal característica de las [citadas] ideologías fue tratar una hipótesis científica, por ejemplo, la supervivencia del más fuerte en biología o la supervivencia de la clase más progresista de la historia, como una ‘idea’ que podía ser aplicada a todo el curso de los acontecimientos.[11]

Es decir, que la apelación a la ciencia -por ejemplo en cuestiones medioambientales- puede ser usada ideológicamente para ir más allá de nuestro conocimiento real, proyectando sobre la naturaleza nuestros prejuicios ético-políticos urbanitas.

Puede que los otros fenómenos que quiero comentar guarden relación con esta tendencia invasiva de algunas cosmovisiones o doctrinas laicas, o puede que no del todo. Esos otros fenómenos son: el crecimiento de los integrismos estrictamente religiosos, la polarización y el empobrecimiento intelectual de los debates normativos.

Crecimiento de los integrismos religiosos

Resulta que la tendencia secularizadora que se impone de forma abrumadora en Occidente es una excepción o un caso especial, si la comparamos con el resto del mundo. En el mundo opera más bien lo que Gilles Kepel denominó “La revancha de Dios”, el crecimiento de las afiliaciones religiosas y, con él, de los integrismos militantes. El atentado de las Torres Gemelas, aunque no represente al conjunto de las religiones -ni siquiera al Islam real que practican los creyentes-, fue el punto culminante de un choque de civilizaciones que debiéramos ser capaces de entender, fruto -entre otras cosas- de una modernización, acompañada de un sentimiento secularista de superioridad intelectual que provoca irritaciones y se plasma en regulaciones que imponen cargas asimétricas a creyentes y no creyentes -ya hemos aludido a ello-, como reconoce el filósofo liberal y ateo Jürgen Habermas.[12]

En Europa el integrismo, que está creciendo entre los jóvenes, especialmente en Francia, aparece en un formato predominantemente litúrgico o cultual, pero cuestiona expresamente el aggiornamento o actualización que representó el Concilio Vaticano II, que no ha logrado que las iglesias dejen de vaciarse, sino justo lo contrario, sostienen los tradicionalistas.

La polarización

En paralelo a los doctrinarismos laicos y los integrismos religiosos, es innegable que el presente siglo está viendo desarrollarse, en todo Occidente y cada vez más en el resto del planeta, una polarización oriunda de Estados Unidos que adopta la forma de la llamada guerra cultural.[13] Comenzó en los años 70 con la sentencia Roe vs. Wade y prosiguió con la oposición a la guerra de Vietnam y la lucha contra la discriminación racial (lo retrata brillantemente Paul Auster en su novela 1, 2, 3, 4). La caída del muro de Berlín ha decantado, en nuestro siglo, la eclosión de las políticas de identidad,[14] tanto en las izquierdas como en las derechas: lo que nos define no son las ideas ni la clase social, sino el ser; ser americano, o mujer, o negro, o miembro de alguna minoría humillada y victimizada.

Según el sociólogo James Davison Hunter, tras la gran recesión de 2008, los dos bandos de la guerra han renunciado a su mutuo reconocimiento en pos de políticas identitarias y éticas del resentimiento; los rivales son humanamente repugnantes,

muchos republicanos y demócratas afirman que el país estaría mejor si el otro bando no existiera. (Hunter, 2022).

El siguiente paso son los asesinatos políticos. Sin llegar tan lejos, ese mismo esquema agonístico y polar ha funcionado en el Brexit; entretanto, la política española se alimenta cada día de él, se reduce a ese esquema de levantamiento de muros. La vivienda es quizás el problema social más grave de nuestro país, que afecta y afectará al bienestar de millones de españoles, pero resulta que solo de vez en cuando aparece en la conversación, y únicamente como herramienta de una bronca política cada vez más alejada de la deliberación inteligente sobre los bienes comunes. Solo interesa lo que pueda denigrar al adversario.

El empobrecimiento intelectual de los debates normativos

El resultado de las tendencias apuntadas es el empobrecimiento intelectual y participativo de los debates normativos que debieron ser objeto de consideración pública (civil y política). El filósofo alemán Jürgen Habermas se mostraba atónito, a comienzos de este siglo, porque hubieran tenido tan escasa relevancia social cuestiones tales como la clonación, la selección de embriones o el diagnóstico pre-implantatorio. Las decisiones reproductivas y lo que él llama la eugenesia liberal quedan al albur del mercado y de elecciones estrictamente individuales y privadas, sin que importe en las esferas públicas (ni en la civil ni en la política) el hecho de que estemos tratando de la existencia de seres humanos supuestamente autónomos que, sin embargo, le deberán su “ser” a las decisiones y programaciones de sus progenitores y médicos.

Para comprobar que no fue esa una situación excepcional, piense el lector en la discusión tan ligera que ha habido en España sobre los vientres de alquiler, que apenas se ha asomado a las calles recientemente, enfrentando a algunas feministas con la autodenominada comunidad LGTBI. El caso ha quedado como una especie de debate regional de la izquierda en el que, por ende, apenas han intervenido voces católicas. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero pareciera que su escasa o nula influencia en los resultados de las discusiones bioéticas, del aborto a la eutanasia, está desmotivando su participación (¿para qué hablar, si no me van a hacer ni caso? Para eso, me concentro en mi carrera académica…). Minusvalorar a las religiones en la arena pública no está enriqueciendo la conversación democrática.

Necesidad de conversaciones de paz en las instituciones civiles

Y todo esto sucede paradójicamente en el momento en que las redes sociales han democratizado de manera incomparable el acceso al espacio público civil. Pero ello tiene efectos secundarios, que simbolizaban los 140 caracteres de Twitter: los argumentos se comprimen hasta convertirse en nada más que frases efectistas, capaces de llamar la atención y suscitar aplausos entusiastas; [15] el posicionamiento y la descalificación se imponen a la deliberación, que, por otra parte, tendría que suceder deprisa, antes que el tema pierda actualidad.

En ese contexto, es necesario que las instituciones civiles (asociaciones, ateneos y universidades, y me refiero especialmente a las católicas) reabran el espacio a “conversaciones de paz” presenciales, corporales, que tengan lugar cara a cara. Me revienta recurrir a tópicos, pero necesitamos escucharnos y cultivar la mutua benevolencia, la amable acogida en la conversación de quien piensa exactamente lo contrario que yo. Poder escucharlo sin silenciarlo antes es una virtud cívica y personal -se llamaba tolerancia-.

En España también urge que haya voces que dialoguen

Quisiera terminar comentando una forma de benevolencia específica que en España volvemos a precisar con urgencia, la benevolencia histórica.

Decía Kant con sumo realismo que el origen del poder político vigente a menudo no es otro que la violencia: primero fue la violencia, la ley solo vino después. De ahí que “ponerse a remover las cosas” sea una operación peligrosa que puede debilitar el vínculo de la común pertenencia y, a fin de cuentas, la obediencia a las leyes.[16]

En España, siempre es posible, porque ocurrió realmente, recordarle a la Iglesia su intensa complicidad con el franquismo y la presencia asfixiante que tuvo el nacionalcatolicismo en todos los espacios públicos. Pero sería igualmente factible recordar a los miembros de la actual mayoría parlamentaria la participación directa de sus partidos políticos en prácticas de Terreur de las que nunca llegaron a pedir perdón.

Salir de esa espiral de reproches fue la política de reconciliación nacional que propuso, primero, el Partido Comunista y apoyó decididamente, en los años 70, la jerarquía católica. Ese fue precisamente el horizonte de la Transición, que dio a luz un régimen político que, de forma excepcional, no surgió de la violencia, sino de una mayoría social que la rechazó de forma reiterada, en las urnas y en las calles. La deliberación democrática plural requiere que haya voces, y no negarle el derecho a la palabra a alguien por lo que fue antaño… siempre que hoy haya dejado de serlo de manera creíble.

NOTAS

[1] Sirva de ejemplo y recuerdo, el debate francés sobre la presencia social de la religión y de sus signos (burka, cruces…), que dio lugar al llamado “Informe Stasi” elaborado por una nutrida comisión de notables en 2003.

[2] John RAWLS, El liberalismo político, Barcelona: Crítica, 1996 [1993].

[3] Immanuel KANT, Metafísica de las costumbres, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022 [1797], traducción, notas y comentarios de Manuel Jiménez Redondo, autor también de “Sobre nacionalismo y estado de derecho”, Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo 54, 2018, pp. 83-91.

[4] Vestergren, S., & Uysal, MS., “Beyond the choice of what you put in your mouth: A systematic mapping review of veganism and vegan identity”, Frontiers in psychology, 13, 2022, 848434, https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.848434/full . Novikau, A “The evolution of the concept of environmental discourses: is environmental ideologies a useful concept?”; in Western Political Science Association 2016 Annual Meeting Paper, 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2754835 . Andrew Dobson, “Ecologism”; in Contemporary political ideologies, Routledge, 2019 (pp. 216-238). Phelan, K. M. “Feminism as Epic Theory”, British Journal of Political Science, 52(3), 2022, 1226-1239. Sherbert, M. G., Transhumanism: A Religion Without Religion, York University, Toronto, 2024, https://yorkspace.library.yorku.ca/items/a15b1f25-a772-4ab1-82af-2e4927224950 . Faris, M. J. “Queer Ethics”, in Derek G. Ross (ed.), The Routledge Handbook of Ethics in Technical and Professional Communication (pp. 163-171). Routledge, 2025. Stenmark, Mikael “Worldviews and Science”, Zygon, 59/4, 2025, pp. 925-948. Rex Ahdar, “Is secularism neutral?” Ratio Juris, 26(3), 404-429, 2013.

[5] Véase Martin Rohnheimer, Cristianismo y laicidad, Madrid, Rialp, 2009

[6] Richard RORTY, “Anticlericalismo y ateísmo”, en R. Rorty & G. Vattimo, El futuro de la religión, Barcelona: Paidós, 2006, pp. 47-64.

[7] Paolo Flores d’Arcais, “Once tesis contra Habermas”, Claves de razón práctica, 179, 2008. Paolo Flores d’Arcais & Jürgen Habermas, “La religión en la esfera pública”, Claves de razón práctica, nº 190, 2008, pp. 7-21.

[8] Puede revisarse lo que fue esta discusión en Robert Audi, “The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship”, Philosophy & Public Affairs, 18/3, 1989, 259-296; Paul J. Weithman “The Separation of Chucrch and State: Some Questions to Professor Audi”, Philosophy & Public Affairs, 20/1, 1991, 52-65; y Weithman, “Taking Rites Seriously”, Pacific Philosophical Quarterly 75, 1994, 272-294, esp. 280-282.

[9] Para KANT, 2022, era el único derecho humano natural o innato, del que se derivarían todos los demás.

[10] Manuel Jiménez Redondo, “Ratzinger y la izquierda”, 2008, https://www.mercaba.org/ARTICULOS/R/ratzinger_y_la_izquierda.htm

[11] Hannah Arendt, De la historia a la acción, Barcelona, Paidós,1995, p. 39.

[12] Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? Barcelona, Paidós, 2002 [2001], pp. 129-146; Entre naturalismo y religión. Barcelona: Paidós, 2006 [2005], esp. pp. 107-120 y 149; “La voz pública de la religión”, en Flores d’Arcais & Habermas, 2008, pp. 4-6.

[13] Sobre polarización, entre otros, Habermas, 2006, p. 14; y Johannes Duschka, Jürgen Habermas: Notes on Post-Secular Society, in Ch. Kleine (et al.). Global Secularity. A Sourcebook. De Gruyter, vol. 1 Mapping the Academic Debate, 2024, pp. 690-698. Sobre la Guerra cultural, JD Hunter: Culture Wars: The Struggle to Define America, New York, Basic Books, 1991; “La guerra cultural americana”, en P.L. Berger (coord.), Los límites de la cohesión social: conflicto y mediación en las sociedades pluralistas (Informe de la Fundación Bertelsmann al Club de Roma), Galaxia Gutenberg, pp. 23-74; o “James Davison Hunter Interviewed by Le Figaro”, 2022, oct. Ambas ideas en José V. Bonet-Sánchez, “Pluralismo, polarización y guerra”, Red de investigaciones filosóficas José Sanmartín, 20-3-2024, https://proyectoscio.ucv.es/articulos-filosoficos/articulos_fondo/pluralismo-polarizacion-y-guerra/.

[14] Mary Eberstadt (2020 [2019]), Gritos primigenios. Cómo la revolución sexual creó las políticas de identidad, Madrid: Rialp

[15] Por supuesto, que la Red puede usarse, y a veces se usa, de otras maneras, pero aquí no voy a entrar en ello.

[16] KANT, 2022, p. 186 (AA 06: 318).

About the author

José Vicente Bonet

Actualmente preside la Sociedad de filósofos cristianos (SOFIC) y trabaja en el Instituto universitario de investigación en filosofía Edith Stein de la Univ. Católica de Valencia San Vicente Mártir