Fuerza y debilidades de la familia Jefferson

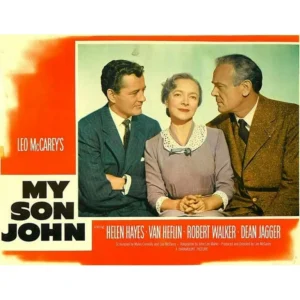

en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen:

En esta cuarta contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey comenzamos proponiendo la lectura de que la familia Jefferson, cuyo apellido coincide intencionadamente con el tercer presidente de los Estados Unidos y redactor material de su Declaración de Independencia, funciona en My Son John como un test de control del totalitarismo.

En el segundo apartado, planteamos que la familia se fundamente en esa expresión del amor que es la entrega, lo que se hace presente de modo muy claro en My Son John.

En tercer lugar, en torno a la figura de Lucille Jefferson (Helen Hayes) comprobamos cómo se va describiendo en la película la relación familiar como ámbito de la intimidad,

En cuarto lugar, desarrollamos las locuciones que nos permiten entender mejor el ámbito de intimidad de la familia: la cálida interioridad, el pudor familiar o la intimidad según la conceptualización de Gabriel Madinier.

A partir del quinto apartado desarrollamos el texto filosófico, comenzamos con el análisis del texto filosófico fílmico, con los títulos de crédito y la presentación con humor de la familia Jefferson.

En el sexto, continuamos el análisis filosófico de la película con la despedida de los hijos de la familia Jefferson que se van a luchar a la guerra de Corea y la ausencia de John en esos momentos dramáticos.

En el séptimo, acometemos la reflexión sobre lo que aparece en la pantalla con ocasión de la visita del Dr. Carver y la aparición deseada del hijo John.

En el octavo, finalizamos el primer recorrido por el texto filosófico-fílmico narrando el tenso encuentro de John con el P. O’Dowd (Frank McHugh), su visita a su antiguo profesor y el choque de Dan con el coche de Steadman, lo que marca el comienzo de las fuertes amenazas a la intimidad familiar.

Como breve conclusión podemos considerar que un análisis más pormenorizado de la familia Jefferson nos da noticias muy relevantes sobre el desarrollo de la película. Considerar su espacio de intimidad, el buen humor con que sus miembros son acogidos en su debilidad hace todavía más palpable el abuso que supone que una ideología totalitaria se inmiscuya en su convivencia. Y esto, que ha empezado a ocurrir con la ideologización de signo contrario de John y de su padre, acontecerá de manera más lesiva con la aparición de Stedman, un agente del FBI que muestra otros modos de hacer política en Estados Unidos, cada vez más alejados de la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, promovidos por la Declaración de Independencia de Estados Unidos como escritura constitucional.

Palabras clave:

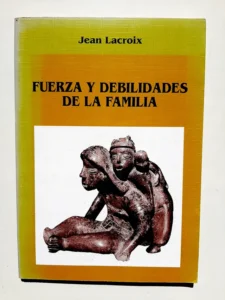

Jean Lacroix, libertad, democracia, totalitarismo, familia, misterio de la familiar, Gabriel Madinier.

Abstract:

In this fourth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we begin by proposing that the Jefferson family, whose surname intentionally coincides with that of the third president of the United States and principal author of the Declaration of Independence, functions in My Son John as a test of totalitarianism.

In the second section, we suggest that the family is based on that expression of love which is devotion, which is very clearly present in My Son John.

Thirdly, focusing on the character of Lucille Jefferson (Helen Hayes), we see how the film describes family relationships as a sphere of intimacy.

Fourthly, we develop expressions that allow us to better understand the sphere of family intimacy: warm interiority, family modesty, and intimacy according to Gabriel Madinier’s conceptualization.

Starting in the fifth section, we develop the philosophical text, beginning with an analysis of the film’s philosophical text, with the credits and the humorous presentation of the Jefferson family.

In the sixth, we continue the philosophical analysis of the film with the farewell of the Jefferson family’s sons as they leave to fight in the Korean War and John’s absence during those dramatic moments.

In the seventh, we reflect on what appears on screen during Dr. Carver’s visit and the desired appearance of John’s son.

In the eighth, we conclude the first tour of the philosophical-filmic text by narrating John’s tense encounter with Father O’Dowd (Frank McHugh), his visit to his former teacher, and Dan’s collision with Steadman’s car, which marks the beginning of serious threats to the family’s privacy.

As a brief conclusion, we can consider that a more detailed analysis of the Jefferson family gives us very relevant information about the development of the film. Considering their space of intimacy and the good humor with which its members are welcomed in their weakness makes the abuse of a totalitarian ideology intruding on their coexistence even more palpable. And this, which has begun to happen with the ideologization of John and his father, will happen in a more harmful way with the appearance of Stedman, an FBI agent who shows other ways of doing politics in the United States, increasingly distant from the freedom, life, and pursuit of happiness promoted by the United States Declaration of Independence as a constitutional document.

Keywords:

Jean Lacroix, freedom, democracy, totalitarianism, family, mystery of the family, Gabriel Madinier.

1. LA FAMILIA JEFFERSON COMO UN TEST DE CONTROL DEL TOTALITARISMO EN MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY

El significativo apellido de la familia Jefferson

No es ninguna casualidad que McCarey eligiese el apellido de Jefferson para la familia protagonista de My Son John (1952). Ya hemos visto como para el director de origen irlandés la figura de Thomas Jefferson era fundamental para entender el sentido de la política democrática de Estados Unidos[1]. Para McCarey, el tercer presidente de los Estados Unidos y redactor material de la mayor parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos (Jefferson, 1987: 23-119) tenía un papel decisivo en que en ella se recogiese ese sentido trascendente de los seres humanos. Así lo formuló en el texto constitucional americano.

Tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que su creador les ha otorgado derechos inherentes e inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos cuyos poderes legítimos emanan del consentimiento de los gobernados. (p. 24).

Quienes están obsesionados por la amenaza comunista acaban ellos mismos siendo totalitarios. Esa es la tentación de Dan Jefferson, que no es ni el modelo de McCarey, ni el protagonista de la película

El director parece poner en la pantalla una pregunta a través de esta familia Jefferson, acerca de si la escritura constitucional se mantiene o está siendo alterada en la vida concreta de las personas. Es como si esta familia funcionase como un test para controlar el totalitarismo emergente en la sociedad americana.

Venimos sosteniendo que la propuesta de McCarey es, y en eso coincidimos plenamente con Miguel Marías (2023) más anti totalitaria que anticomunista. La prueba de esta afirmación, que iremos corroborando, se encuentra en el propio devenir de la familia Jefferson. Su fuerza como tal es puesta continuamente en jaque por una política de confrontación en la que uno enemigo al mismo tiempo difuso/realiza labores de espionaje) y omnipresente (se sospecha que está muy extendido) justifica un idéntico proceder totalitario. La paradoja está servida. Quienes están obsesionados por la amenaza comunista acaban ellos mismos siendo totalitarios. Esa es la tentación del personaje de Dan Jefferson (Dean Jaegger), que no es para nada ni el modelo de McCarey, ni el protagonista de la película. Más bien es un hombre bien intencionado, que ama a su mujer, a sus hijos y a su país, pero que en la defensa de sus valores tradicionales acaba delegando su confianza en la ideología de quienes practican el anticomunismo, simbolizada por la Legión.

2. LA ENTREGA COMO FUNDAMENTO DE LA FAMILIA, SEGÚN JEAN LACROIX Y EN MY SON JOHN

Es preciso remontarse hasta la intención radical, intención de amor que nosotros llamamos la entrega, que constituye el fundamento de la sociedad doméstica

El título de esta contribución se ha inspirado directamente en la obra de Jean Lacroix Fuerza y debilidades de la familia (Lacroix, 1993). En ella se hace patente cuál es el sentido de la familia y cómo debe mostrar su soberanía y resistencia frente a las aspiraciones de diversa índole de subordinarla a sus intereses, particularmente por parte de los poderes político y económicos. Normalmente lo pretenderán atomizando o deconstruyendo sus elementos. Frente a ello es imprescindible subrayar su carácter unitario y su misión.

Una filosofía de la familia no toma cuerpo más que reconociendo el carácter unitario del ser familiar. Esto es lo único que puede reconciliar a aquéllos que insisten sobre el aspecto libre y contractual del matrimonio y los que insisten sobre su aspectos impuesto e institucional. Más allá, o mejor aún, más acá de estas distinciones legítimas, es preciso remontarse hasta la intención radical —esta intención de amor que nosotros llamamos la entrega— que constituye el fundamento de la sociedad doméstica; la cual no es más biológica que jurídica, más moral que religiosa: es la síntesis bio-espiritual irreductible, la vez pensada y vivida, de la cópula y el hijo. (Lacroix, 1993: 7).

Lo que nos podemos estar encontrando es que para garantizar esos mismos derechos (a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad), paradójicamente, el gobierno pretenda estar sobre ellos

Esta apreciación de Lacroix nos sitúa en la pista adecuada para entender lo que para McCarey está en juego en My Son John: que la sociedad americana y por ende el mundo occidental siga creyendo en la fuerza del amor para constituir la sociedad o se resigne al uso de la fuerza como razón de ser del vínculo en la convivencia. Volviendo a la Declaración de Independencia, de lo que se trataba era de establecer que para garantizar los derechos (a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad) se instituyan entre los hombres gobiernos cuyos poderes legítimos emanan del consentimiento de los gobernados. Pero ahora, lo que nos podemos estar encontrando es que para garantizar esos mismos derechos, paradójicamente, el gobierno pretenda estar sobre ellos.

Como tendremos ocasión de comprobar, y ya hemos anticipado, los modos totalitarios y policiales del FBI (tratar a todo ciudadanos como sospechoso en realidad fracasan). Lucille Jefferson no es capaz de aguantar tanta contradicción y quiebra. Es la reacción moral de John ante el daño que le ha creado a su madre la que le lleva a la rectificación. Como se verá en el discurso final, no es una reacción de cálculo político ni de negociación con la fuerza. Es un completo arrepentimiento, un reconocimiento de “sin una brújula espiritual” perdió el sentido de la orientación, con los fines justificaba todos los medios, se convirtió en un enemigo de su país al trabajar como “un espía comunista americano”. Considerará que “su orden de arresto” es “el principio de una nueva vida con la ayuda de Dios”.

El daño a la confianza familiar ya es irreparable. No domina esa lógica del amor familiar presidida por la misericordia

Sin embargo, el daño a la confianza familiar ya es irreparable. Cuando en la última escena de la película Lucille sentencia ante su marido que “esperemos que se olvide lo que hizo y recemos para que se recuerde lo que ha dicho hoy”, no parece haber una expresión de compasión por el hijo asesinado, ni una mirada de elogio hacia su arrepentimiento. No domina esa lógica del amor familiar presidida por la misericordia. Está lejos la anécdota de Lucille cuando siendo niño John robó unos peniques, y el perdón de su madre hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Aunque con toda probabilidad fuera ese movimiento de afecto y comprensión maternal el que cambiara el corazón de John, Lucille no parece recordarlo en ese momento. Se ajusta a los dictámenes de una lógica de la seguridad nacional que pasa por encima de la unidad familiar.

Es el amor mismo el que instituye la familia, que la familia es propiamente la obra del amor. No son los seres singulares los que producen el amor, sino que es el amor el que los suscita

Lacroix justifica —creemos que es posible alienarlo con lo que expone McCarey en la pantalla— el irreparable daño que se inflige a la persona y a la sociedad cuando la familia pierde confianza en sí misma. Lo hace tomando el título de la obra del filósofo francés y discípulo de Maurice Blondel, Paul Archambault (1883-1950), La Famille oeuvre d’amour, (1950) que se traduce al castellano como La familia, obra de amor. Explica con claridad lo que se quiere decir con este enunciado.

No significa solamente que lo esposos construyan la familia al amarse, sino que es el amor mismo el que instituye la familia, que la familia es propiamente la obra del amor. El sentido de la existencia aparece como dirigiéndose menos de los seres al amor, que del amor a los seres, es decir, que no son los seres singulares los que producen el amor, sino que es el amor el que los suscita. (Lacroix 1993: 7).

Es en este mismo sentido como el filósofo Gabriel Madinier, en Nature et mystere de la famille, ha definido la sociedad familiar como «el órgano de la intimidad»

Esta misión propia de la familia, irreductible a ninguna a otra e indelegable en cualquier otro agente social, lleva a Lacroix a justificar su intimidad. Y lo hace citando en esta ocasión la obra del filósofo francés Gabriel Madinier (1895-1958) y su obra Nature et mystere de la famille (Madinier, 1965). Se trata de un autor sobre el que disponemos un excelente artículo del profesor Augusto Sarmiento El «nosotros» del matrimonio. Una lectura personalista del matrimonio como comunidad de vida y amor (Sarmiento, 1999).

Es en este mismo sentido como el filósofo Gabriel Madinier, en Nature et mystere de la famille, ha definido la sociedad familiar como «el órgano de la intimidad». La intimidad es el don reciproco que dos personas se hacen la una a la otra. Y no se realiza más que si la unión de los esposos, lejos de ser un egoísmo de dos, une sus almas y sus fuerzas al servicio de un mismo ser o de un mismo ideal.

La fuente de esta intimidad y su ejercicio continuado es la entrega —entrega de carne y de espíritu— por la cual un hombre y una mujer se aman tan profundamente, que en y por esta misma entrega llamarán a otros seres a la existencia. […] Existe un ser de la unión, y es en la familia donde aprendemos todos que el hombre es un ser de relaciones, y, que, para el crecer en el ser es crecer en estas relaciones. «La unión libre es tú y yo; el matrimonio es nosotros», ha escrito un puro psicólogo, Daniel Lagache». (Lacroix, 1993: 7-8).

3. LA FAMILIA COMO ÁMBITO DE LA INTIMIDAD AMENAZADO EN MY SON JOHN

“¿No dirías que sólo es lo que ha pasado siempre desde que existen guerras y mujeres?”

Si nosotros leemos con cuidado las primeras escenas de My Son John (1952), lo que vamos a hacer a continuación en el texto filosófico fílmico, nos vamos a encontrar con que McCarey describe un ámbito de intimidad que va a ser amenazado. Por un lado, la contradicción multisecular de las madres que educan los hijos … y luego ven como son enviados a la guerra. En un momento determinado Lucille Jefferson se opone al deseo de su doctor de medicalizarla para contener su ansiedad, pues no cree ella que tenga mayor mal. Lo expone con sencillez: “¿No dirías que sólo es lo que ha pasado siempre desde que existen guerras y mujeres?”

Pero por otro, y todavía de manera más amarga, la contradicción entre los ideales de mejora de sus hijos, como en el caso de haberse esforzado en la educación de John, y el puedan dar lugar a una amenaza contra su propio país.

“Yo también tuve sueños, John. Grandes proyectos. Pero una esposa y madre no tiene demasiado tiempo más que para dejarlos para el día siguiente. Yo tenía la esperanza de que tú vieras algún días el fin de mis “días siguientes. Al menos alguno”

Conviene que recojamos ya el diálogo entre madre e hijo, al que volveremos más adelante. Muestra que la evolución moral de John no es ajena a la sensibilidad de su madre. Ni tampoco a la de McCarey. Lo que la hará sospechosa es que en lugar de aparecer como algo con raíces en la familia y a una experiencia de fe, vea esas realidades como enemigas.

Lucille Jefferson (En adelante LJ, a John): “¿Qué piensas tú?”.

John Jefferson (En adelante JJ): “Yo amo a la humanidad, madre. Amo a los oprimidos, a las minorías indefensas”.

LJ: “Bien, John. Es lo que siempre he intentado enseñarte. Lo sabes de memoria. Debemos esforzarnos en ayudar a los débiles. Como dijo san Pablo. Nadie puede decirme que una educación religiosa temprana no se útil”.

JJ: “Bien. Conozco tus principios, madre, y lo que estoy intentando es hacerlos realidad de forma inteligente y práctica en un mundo nuevo y mejor”.

LJ: “Cono nos comprendemos, ¿verdad?”.

JJ: “Sí”.

LJ: “Recuerdas como me preocupaba por tu educación? Como se metían conmigo diciendo que eras mi favorito. Eres parte de mi y siempre he rezado para que todo lo bueno que hubiera en mi fuera también parte tuya. Yo también tuve sueños, John. Grandes proyectos. Pero una esposa y madre no tiene demasiado tiempo más que para dejarlos para el día siguiente. Yo tenía la esperanza de que tú vieras algún días el fin de mis “días siguientes”. Al menos alguno”.

JJ: “Hablamos el mismo idioma”.

La familia es experimentada, primeramente, como un lugar de calma y reposo, de apaciguamiento y de distensión, donde se esfuman los ruidos de fuera, donde las almas pueden, a la vez, recogerse y liberarse, donde cesa la agotadora tensión de la vida exterior y pública

La reacción autoritaria ante el comunismo, como mostró McCarey en sus comparecencias ante la HUAC (Morrison 2018: 112-119), empeora el problema porque debilita la confianza en las propias fuentes morales. No se trata de negar el problema de que existe un deseo de infiltración ideológica comunista en la sociedad y en la cultura americanas. Pero sí de sentirse tentado de imitar sus métodos y de acosar la libertad de las personas. En You Can Change the World expresamente se advierte, como hemos recogido en la segunda contribución[2], de los riesgos de un planteamiento negativo o reaccionario, obsesionado en el anticomunismo. Y en cambio se apuesta porque cada vez haya más personas que puedan contribuir a la construcción de la vida pública desde unos planteamientos más correctores desde la propia comprensión del valor y la dignidad de los seres humanos. El autoritarismo mata aquello que dice defender.

Frente a una observación superficial, la familia aparece como el lugar privilegiado de la defensa de lo privado. Mas, en verdad, es preciso rehusar toda experiencia familiar y estar obsesionado por las preocupaciones político-económicas, para no ver en la institución familiar más que la célula de la sociedad.

En realidad, la familia es experimentada, primeramente, como un lugar de calma y reposo, de apaciguamiento y de distensión, donde se esfuman los ruidos de fuera, donde las almas pueden, a la vez, recogerse y liberarse, donde cesa la agotadora tensión de la vida exterior y pública. De tal manera que los enfermos, los viejos, todos los seres que disponen de escasa energía psíquicas encuentran a disgusto cuando no están en su casa. (Lacroix, 1993: 30).

No es ciertamente una casualidad que todas las fuerzas que se ejercen de manera destructiva sobre la casa familiar hayan preparado al mismo tiempo la subversión de la familia misma

Se da, por tanto, una clara contraposición entre una cultura que instala la guerra como razón de todas las cosas y la familia. Lacroix lo precisa del siguiente modo. “En líneas generales, puede afirmarse que las relaciones con los demás están hechas de lucha y concurrencia; sólo en la familia puede detenerse el combate y ser depuestas las armas”. (Ibidem). Y a continuación cita a Gabriel Marcel, en un texto sin referencia que nosotros hemos podido localizar en el capítulo de “El misterio familiar” de Homo viator.

Cada uno de nosotros, salvo raras y desgraciadas excepciones, ha podido, al menos en ciertos momentos, experimentar la existencia de la familia como la de una membrana protectora interpuesta entre él y un mundo extraño, amenazante, hostil. […] Pero aquí, mediante un esfuerzo analítico […] habría que llegar a tomar conciencia de este nosotros primitivo, de este nosotros arquetípico y privilegiado que sólo se realiza normalmente en la vida familiar. Un nosotros que, de manera general, no es separable de un en “nuestra casa” (chez nous)[3]. No es ciertamente una casualidad que todas las fuerzas que se ejercen de manera destructiva sobre la casa familiar hayan preparado al mismo tiempo la subversión de la familia misma. Este nosotros privilegiado no se puede separar, incluso en los estadios más humildes de la vida de la conciencia, de un hábitat permanente que es el nuestro, que a lo largo de nuestra existencia se ha convertido poco a poco en consustancial. (Marcel, 2022d: 89-90).

La experiencia familiar, por el contrario, nos enseña que lo secreto, lo privado y la intimidad no sólo son individuales, sino que también pueden ser, y que son más auténticamente sociales

Lacroix señala con agudeza y penetración el error, tan extendido en nuestros días, de que sólo el individualismo es capaz de preservar los valores personales.

Es, pues, un error imaginarse que las concepciones individualistas favorecen los valores de lo secreto, de lo privado y de la intimidad: puesto que, en verdad, los desconocen más que los reconocen; y los degradan más que los defienden. El individualismo […] consiste […] en pretender que no pueden existir […], más que en el interior de la conciencia individual, al margen de todas las relaciones sociales.

La experiencia familiar, por el contrario, nos enseña que lo secreto, lo privado y la intimidad no sólo son individuales, sino que también pueden ser, y que son más auténticamente sociales. Lo secreto y lo privado son necesarios para la respiración misma de la persona; son como su expresión más íntima y más profunda. Pero sólo existen plenamente cuando, por un extraño misterio, viven una vida social que puede acrecentarlos sin desnaturalizarlos, y comunicarlos sin hacerlos públicos. (Lacroix, 1993: 30).

4. LA VIRTUD SINGULAR DE LA FAMILIA: LA CÁLIDA INTERIORIDAD, EL PUDOR O -SIGUIENDO A GABRIEL MADINIER-, LA INTERIORIDAD

Existe, en lo que podríamos denominar la cálida interioridad familiar, una especie de virtud única que permite a la persona realizar y expresar su vida secreta, al tiempo que le sustrae de miradas indiscretas

Este modo de ser que revela experiencia familiar le permite acuñar distintas locuciones que la describen: la cálida interioridad familiar, el pudor familiar o, siguiendo a Gabriel Madinier, la intimidad. Con respecto a la primera, Lacroix la caracteriza como una especie de virtud singular. El cine de McCarey tiene, como hemos venido demostrando, una especial capacidad para captar con veracidad esa virtud de la vida familiar. De una manera notoria lo desarrolló en Make Way for Tomorrow (Dejad paso al mañana, 1937)[4]. Pero ahora, especialmente con el personaje de Lucille Jefferson, con sus gestos, sus manierismos y sobre todo, con su modo de compartir sus secretos con John y también con su esposo. Juan Lacroix la representa del siguiente modo.

Existe, en lo que podríamos denominar la cálida interioridad familiar, una especie de virtud única que permite a la persona realizar y expresar su vida secreta, al tiempo que le sustrae de miradas indiscretas. La familia es el lugar donde todo se adivina sin necesidad de ser expresado, donde todo es común permaneciendo secreto, es decir, sin necesidad de ser exteriorizado. (Lacroix, 1993: 31).

Puede hablarse del pudor familiar, ya que en la familia existe un secreto y un privado que se comunican inmediatamente a todos los parientes sin que se expresen fuera

Con respecto a lo que implica el pudor familiar, Lacroix lo delimita de un modo muy sugestivo al contraponer la filosofía de Hegel con la Kierkegaard. Así se puede entender el hogar como mundo interior. En My Son John es allí donde se producen y se experimentan todos los grandes cambios en el seno de la familia, aunque luego puedan exteriorizarse sus efectos.

Tal vez se podría hablar del pudor familiar, pues existe pudor en todo el mundo que no es completamente público, y puesto que el pudor es lo no revelado, o más bien, lo que no necesita expresión para ser expresado. Para Hegel todo es público, todo está abierto, todo está revelado; y, en cierto sentido, el hegelianismo es la identidad de la impresión y de la expresión, del interior y del exterior. Por el contrario para Kierkegaard el interior nunca puede ser revelado de forma completa, y, precisamente, el secreto es el interior en la medida que no puede ser comunicado.

Así, pues, el pudor se opone a la publicidad del universo hegeliano; está esencialmente ligado a la noción de lo privado. De esta forma, puede hablarse del pudor familiar, ya que en la familia existe un secreto y un privado que se comunican inmediatamente a todos los parientes sin que se expresen fuera. Al hablar de hogar se dice justamente: mundo interior; pero todavía es preciso observar que este interior cuenta con la característica se serme personal, y de serme, al mismo tiempo, común a varios seres , sin que por ello se exteriorice jamás. (Ibidem).

Gabriel Madinier ha propuesto reservar la denominación de intimidad a esta especie de ligazón interior. En la intimidad los seres se acercan interiormente y en la totalidad de lo que son. Por otro lado, tampoco posee otra finalidad que esta unión misma

La tercera locución que emplea Lacroix es la de intimidad y reconoce su deuda con Gabriel Madinier y su obra Nature et mystere de la famille (Madinier, 1961).

Gabriel Madinier ha propuesto reservar la denominación de intimidad a esta especie de ligazón interior. En la intimidad los seres se acercan interiormente y en la totalidad de lo que son. Por otro lado, tampoco posee otra finalidad que esta unión misma. Y su carácter esencial es la gratuidad en el sentido que anteriormente hemos dado a esta palabra. Significa que no tienen una utilidad exterior, sino que encuentra en ella su propio sentido: no significa nada más que ella misma. (Ibidem).

Y a continuación cita las palabras del propio Madinier, también en este caso si dar la referencia, que hemos podido localizar en en Nature et mystere de la famille.

La intimidad, por la unión que instituye, realiza el tipo perfecto de existencia social; los seres que se dan ellos mismos (o por lo menos tienen a hacerlo) no pierden nada de lo que son, sino que encuentran en el nosotros que constituye el medio de su expansión; y esta unión no tiene su finalidad en algún servicio o grupo exterior, sino que posee en sí misma su ser y su garantía; no está producida por otra cosa, sino que se produce por sí misma, y, lejos de recibir su sentido de un todo más vasto, en el que no sería más que una pieza, es ella la que parece conferir un significado al resto de las cosas. (Madinier, 1961: 49-50).

En esta forma de unión la persona es lo que cuenta, precisamente en lo que tiene de singular e insustituible: es la persona, en cuanto tal, la que se da y recibe en esa unión que, de esa manera, es cauce del enriquecimiento y perfeccionamiento mutuos

Augusto Sarmiento ayuda a acabar de perfilar este sentido que tiene la comunidad familiar como intimidad.

(Madinier, 1961: 96). En esta unidad en la que —se insiste, Madinier cifra el ideal de la sociedad y que designa con la expresión de «intimidad»: una «comunidad» que es «intimidad»— cada una de las personas hace de sí misma un don para los demás (Madinier, 1961: 61). Aquí la relación es reciprocidad y, por ser interpersonal, ha de ser necesariamente desinteresada, es decir, total y gratuita. (Sarmiento, 1999: 90-91).

Los Jefferson son una comunidad familiar, en la que la interioridad, el pudor, y en definitiva la intimidad, se van a ver amenazados

Con esta caracterización de Lacroix, pero también de Marcel, Archambault y Madinier, tenemos un cuadro bastante completo de lo que busca presentar McCarey ya desde las primeras escenas de la película. Los Jefferson son una comunidad familiar, en la que la interioridad, el pudor, y en definitiva la intimidad, se van a ver amenazados. No sólo por hecho de la guerra que siempre supone sufrimiento irreparable para las madres, los padres y las familias. Todavía de una manera más radical, porque una movilización total contra el enemigo que se caracteriza como el comunismo, parece poner en entredicho la vigencia del papel de la familia como agente de paz. Y en ese momento la lógica de la guerra se hace con toda la vida humana apuntando a su destrucción. Lo veremos poco a poco en el texto filosófico fílmico.

Yo soy el que ofrece y el que da, el que me ofrezco y el que me doy a mí mismo. Y, normalmente, esta transfiguración de la lucha en mí producirá la misma transfiguración en el otro

Ahora cerramos este apartado propedéutico con estas de nuevo muy acertadas expresiones de Lacroix, que en cierto modo podrán acompañar toda la obra de Leo McCarey.

La familia es el lugar de esta modificación, o mejor dicho, de esta conversión: la lucha queda transformada en reconocimiento mutuo. Lo propio del amor es conducirme a confesar al otro, es decir, a reconocerlo en tanto que otro: es decir, que yo no puedo librarme de mi pecado y de mi culpabilidad más que dejando de perseguir al otro con la intención de apropiármelo o subordinármelo; yo no puedo liberarme más que dirigiendo la lucha contra ella misma para convertir, voluntariamente, en el esclavo y el servidor del otro; esclavo y servidor no ya en el sentido material y como vencido, sino en el sentido espiritual y como verdadero vencedor, puesto que yo soy el que ofrece y el que da, el que me ofrezco y el que me doy a mí mismo. Y, normalmente, esta transfiguración de la lucha en mí producirá la misma transfiguración en el otro. (Lacroix, 1993: 36-37).

5. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (I): LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y LA PRESENTACIÓN CON HUMOR DE LA FAMILIA JEFFERSON

Los títulos de crédito (I): producción y actores

Desde el momento inicial de la presentación de los títulos de crédito, McCarey marca ya el tono de la película. Las letras están sobre impresionadas sobre la silueta en negro de un perfil del actor Robert Walker que encarna al hijo. La banda musical de Robert Emmet Dolan, un habitual colaborador el director, transmite una singular gravedad, una impronta de melodrama. A continuación se presenta que es A Paramount Release. A Rainbow Production de la obra de McCarey, MY SON JOHN.

El fotograma de los protagonistas se presenta en forma de cruz griega: arriba Helen Hayes, abajo Robert Walker. A la izquierda Van Heflin y a la derecha Dean Jagger. El siguiente ya recoge a los actores secundarios: Minor Watson, Frank McHugh, Richard Jaeckel y james Young.

Los títulos de crédito (II): resto del equipo

Vemos a continuación que el guion se debe a Myles Connolly y a Leo McCarey, que ha sido adaptado por John Lee Mahin, sobre una historia de Leo McCarey. James Morrison en su monografía que hemos citado en otras ocasiones manifiesta, tras revisar loa materiales originales, que el planteamiento de John Lee Mahin era más abiertamente anticomunista, mientras que Connolly y McCarey introdujeron un mayor equilibro. (Morrison 2018: 119-122). El planteamiento general de Morrison, con el que coincidimos es que My Son John presenta bastantes diferencias con respecto a otras películas anticomunistas de la época.

A continuación se presentan a Harry Stradling como director de fotografía y a Hal Pereira y a William Flannery como directores artísticos. Marvin Coil aparece como editor del montaje. El siguiente fotograma justifica quienes son los encargado de la orquesta (Robert Russell Bennett), del vestuario (Edith Head), de la fotografía (Gordon Jennings y Farciot Edouart), de la decoración del set (Sam Comer y Emile Kuri), del maquillaje (Wally Westmore) y de los encargados del sonido (Gene Merritt y Gene Garvin). Finalmente aparece como encargado de la banda musical a Robert Emmett Dolan), siendo el último fotograma de los títulos de creiditos dedicado a sellar que se trata de una película que ha sido producida y dirigida por Leo McCarey. Fundido.

“¿Qué te pasa, papá? ¿Te estás volviendo un poco torpe?… Eh, muchacho, no olvides que nunca manejé la pelota. Yo era de los que placaban”

La primera escena muestra una calle con árboles. A la izquierda de esta se pueden ver lo que parecen viviendas familiares en adosados. Chuck Jefferson (Richard Jaeckel) corre para recoger un balón de fútbol americano. Viste lo que parece ser una traje de paseo del ejército. Es un joven rubio y fuerte. Lo atrapa con éxito y con el balón en las manos cruza la calle. Al otro lado aparece la casa de los Jefferson, con dos pisos, una buhardilla y chimenea. A la entrada se ve a Dan Jefferson (Dean Jagger), el padre, vestido con abrigo y sombrero. Chuck, que parecía que iba lanzar hacia su hermano Ben (James Young), al que tiene delante, hace un giro y lanza la pelota ovalada hacia su padre, que no la consigue retener.

Chuck (Festivo, provocando cariñosamente a su padre): “¿Qué te pasa, papá? ¿Te estás volviendo un poco torpe?”.

Dan Jefferson (En adelante DJ): “Eh, muchacho, no olvides que nunca manejé la pelota. Yo era de los que placaban”.

Chuck (En el mismo tono): “De acuerdo, papá. Ellos siempre se libraban de ti. ¿No es verdad?”.

Dan (Mira hacia arriba como queriendo cambiar de tema y llama a su esposa): “Madre, estamos esperando. Mira el reloj).

“Lucille, ¿harás el favor de darte prisa? Vamos a llegar tarde… No te pongas nervioso, papá. Ya sabes que hoy es domingo”

La primera presentación en la pantalla muestra una escena de familia bastante común y divertida. Un padre que se hace mayor, dos hijos jóvenes y una madre que se hace esperar. La cámara muestra ahora como los hijos en primer término intercambian unos pases, y en un momento determinado se detienen, pues quieren mirar a su padre que camina hacia el coche que tienen a un lado de la casa. Dan mete el brazo por la ventanilla de delante, toca el claxon y chilla.

DJ: “Lucille, ¿harás el favor de darte prisa? Vamos a llegar tarde”.

Una vecina (Que ha aparecido por la terraza de la casa de al lado, que reluce pintada de blanco): “¡Dan Jefferson! Por favor, cállate. El bebé está durmiendo”.

DJ (Separándose del coche y levantando la mano): “Lo siento”. (Plano de la puerta de la casa. Dan se gira hacia sus hijos, que caminan hacia allí, de espaldas a la cámara. Ben lleva el balón y Chuck camina a su derecha).

Ben (Afectuosos): “No te pongas nervioso, papá. Ya sabes que hoy es domingo”.

“No seas impaciente, Dan. Sólo serán dos minutos. Por qué no arrancas el motor o algo así y traes el coche delante de la puerta…. ¿Me dará tiempo a lavarlo?… Eso es muy gracioso”

La última frase nos revela dos datos más sobre la familia: es religiosa practicante y el padre parece tener mucho interés en cumplir con el precepto dominical de modo correcto, puntual. Por eso expone sus quejas deseoso de hacer las cosas como corresponde y llegar a tiempo.

DJ (Sobre el recordatorio de que es domingo): “Sí, lo sé, pero esto paso todos los domingos. (se oyen las campanas sonar y se gira hacia la izquierda del espectador. Luego mira el reloj). Veis lo que quiero decir. Faltan cinco minutos. (Se oye una voz y vemos por primera vez a Lucille Jefferson (Helen Hayes) que sale vestida sólo con la combinación por el balcón situado encima de la puerta).

Lucille Jefferson (En adelante LJ): “No seas impaciente, Dan. Sólo serán dos minutos. Por qué no arrancas el motor o algo así y traes el coche delante de la puerta”.

DJ (Mordaz): “¿Me dará tiempo a lavarlo?”.

LJ (Agitando la mano hacia abajo, en otro manierismo característico suyo): “Eso es muy gracioso”. (Ella se retira, Dan camina hacia el coche y los hijos se acercan a la vivienda, mientras se sigue escuchando a lo lejos el repique de campanas.

Cambio de plano. Vemos el coche conducido por el padre tan rápido que da un frenazo para detenerse ante la entrada de la casa. Dan pone el freno de mano, abre la puerta y bajo del coche mientras sus hijos se le acercan.

Chuck (Responsable, ante las maneras que acaba de ver en su padre): “Será mejor que conduzca yo, papá. Tú estás un poco nervioso”.

Dan (Sonriente): “No estoy nervioso. (Se pone las manos en los bolsillos y avanza unos metros hacia la vivienda. Se da media vuelta y habla a sus hijos como para justificarse). Muchachos, amo a vuestra madre, pero cuando pienso en todas las horas que he perdido esperándola, podría…”.

Ben (Siguiéndole la corriente): “Lo sé”.

Chuck (Quizás consciente de que aspecto desluce en relación a la de los vecinos de la izquierda, tan blanca): “Podrías haber pintado la casa”. (Ben sonríe ante el comentario de su hermano).

La aparición de Lucille va acompañada de una escena sin palabras, muy del gusto de Leo McCarey

Aparece Lucille ya vestida con el abrigo, muy resulta, camina unos pasos, baja los escalones hasta el coche, abre la puerta y hace un gesto con la mano a su marido para que baje también. Se trata de una escena sólo con gestos, sin palabras, muy propia de Leo McCarey. Los hijos se sonríen y se mueven para situarse en el asiento de detrás del coche, cada uno a una lado de su madre. Dan arranca y el coche avanza por la calle mientras con un fundido encadenado a una escena dentro de la iglesia. En un primer plano del banco se ve a Lucille en medio, con Chuck a la izquierda del espectador y Ben a la derecha. Suena el órgano. Lucille reza fervorosa, mientras cierra los ojos. Musita una oración con los labios mientras sujeta un devocionario con las manos. Sigue hablando en silencio. Chuck y Ben la miran y luego intercambian miradas. Y la vuelven a mirar.

El amor que proporciona alegría, nace y está ligado a la aceptación de sí mismo y de la realidad. Recordaremos que la aceptación es lo que sostiene el humor

En este breve pórtico de presentación de los Jefferson se nos han presentado como una familia que ante sus debilidades reacciona, especialmente los hijos y la madre con sentido del humor. Amparo Mares Navarro y Miriam Martínez Mares lo explican con precisión en su monografía sobre El sentido del humor y la familia.

El amor que proporciona alegría, nace y está ligado a la aceptación de sí mismo y de la realidad. Recordaremos que la aceptación es lo que sostiene el humor. La práctica del sentido del humor engendra, pues, la capacidad de saberse acogido por el otro y de acoger al otro. En ocasiones, incluso, hacer uso del sentido del humor ante los defectos del prójimo, sin pretender ofenderle o ni siquiera cambiarle, salvaguarda el amor. La acogida del otro en su error impide que cometerlos merme la autoestima, y, además, al sentirse amado ahí, en el propio error, uno se ve impulsado a crecer y mejorar, sabiendo que es más que sus errores cometidos. (Mares-Navarro & Martínez Mares, 2025: 100).

6. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (II): LA DESPEDIDA DE LOS QUE SE VAN A LA GUERRA Y LA AUSENCIA DE JOHN

“Bueno, Chuck y Ben. Parece que fue ayer cuando os bauticé a los dos. Mis oraciones irán con vosotros, ya lo sabéis… Gracias, padre”

La cámara nos refleja ahora la pared lateral del edificio de la parroquia. De una puerta al fondo, al parecer la sacristía, sale el P. O’Dowd (Frank McHugh). Se sacude la sotana con la que va vestido y se la sube un poco para bajar con celeridad lo escalones y correr unos pasos para alcanzar la salida de sus feligreses. Lleva el breviario en la mano. Cuando llega a la altura de la puerta principal aminora el paso para caminar con un porte de mayor dignidad, con el libro de rezos bajo el brazo. Se gira, da unos pasos y comienza a saludar a las primeras personas que salen del templo parroquial.

O’Dowd (En adelante POD): “¡Buenos días! (Siguen saliendo personas de la iglesia a las que también saluda). ¡Buenos días! ¡Hola, Joe! (Salde dos o tres personas más y por fin vemos a Lucille, agarrada del brazo de Ben a su derecha y Chuck a su izquierda. Se giran media vuelta y se acercan a su párroco. Muestran así más intimidad con él que otros fieles. Son una familia comprometida con su parroquia. Dan camina detrás de ellos).

POD (Jovial): “Bueno, Chuck y Ben. Parece que fue ayer cuando os bauticé a los dos“.

LJ (Asintiendo): “Es verdad, Padre”.

POD (Afable): “Mis oraciones irán con vosotros, ya lo sabéis”.

Ben: “Gracias, padre”.

POD (Mencionándolo por primera vez): “¿Dónde está John? ¿No va a venir hoy?”.

LJ (Apurada): “Oh, bien…”.

DJ (Como reproduciendo con retintín la expresión literal de John): “Eh, bueno… Lo han retenido”.

LJ (Dejando en buen lugar a John): “Probablemente estará en casa para la cena”.

“Que vuestro Ángel de la Guarda vele por vosotros… Y si la cosa se pone fea, espero que esté delante Padre”

La primera alusión a John ya muestra que algo no está encajando en la dinámica familiar. Un días tan señalado, pronto lo veremos, como el de la despedida de Chuck y Ben para ser movilizados a Corea, reclamaba la unidad de la familia. Pero no va a ser posible. El P. O’Dowd cambia de tema.

POD (Mirando a Chuck): “Que vuestro Ángel de la Guarda vele por vosotros”.

Chuck (Con buen humor, haciendo un gesto con la mano). “Y si la cosa se pone fea, espero que esté delante Padre”.

Ben (Siguiendo la broma): “Sí, cubriéndonos un poco”.

POD (Riéndose de la correncia): “Os voy a echar de menos. Me dejaré caer por vuestra casa más tarde y os recogeré a los dos. (A Dan). ¿Dónde está tu coche?».

DI: “Lo tenemos justo al lado”.

POD: “Bueno iré hasta allí con vosotros. (Coge a Chuck y a Ben de los brazos de espaldas a la cámara, mientras sus padres van por delante. Dan unos pasos hacia un espacio en el que hay una imagen, al parecer de la Virgen Inmaculada. Lucille se detiene, se pone al lado, y da un toquecillo en el hombro al P. O’Dowd para indicarle que quiere ocupar su puesto entre sus hijos. El sacerdote lo acepta con una sonrisa y le cede el lugar. Chuck y Buen también se sonríen. Adelantan a su padre, que se queda caminando junto al sacerdote”.

“Hemos brindado por todo el mundo. Brindemos ahora, bien…por John… In absentia”

Plano del interior de la casa. Están en la mesa del comedor familiar. Lucille a un extremo, Chuck a su lado y a continuación Ben. Dan se encuentra de pie sirviendo vino, mientras los demás comen.

DJ (Animado a Lucille): “¡Un poco más de vino!”.

LJ (Tímida): “Oh, no, Dan, no”.

DJ (Animándola): “¡Vamos, vamos!. No te hará ningún daño”. (Le sirve apoyando su mano en el hombro de Chuck).

Chuck (A su padre): “Hey, tómatelo con calma, papá. No queremos que acabes debajo de la mesa con nuestra madre”. (Se ríe, mientras Dana termina de servir).

Ben (En el mismo tono jovial a su madre): “Sí, tienes que permanecer sobria”. (Lucille en el plano riéndose y a continuación Dan, que se siente en su silla en el otro extremos de la mesa, en la cabecera).

DJ (Solemne): “Hemos brindado por todo el mundo. Brindemos ahora, bien… (Plano de Lucille levantando la copa) por John… (A ella le cambia la cara y mira la silla reservada para él que está vacía). In absentia. (Lo dice así, enfatizando el latín; plano de Lucille que mira con nostalgia, luego sonríe forzada y al fin bebe. Plano de Chuck, Ben y dan que también apuran la copa. Al acabar Dan da un golpe con su vaso).

“¿Sí? ¿Es Western Union? … De acuerdo. Lo aceptaré… Diez centavos por palabra… Ja, ja… No las de él. Las suyas valen dos dólares”

La mención del hijo ausente cambia el tono de la alegría familiar, lo que se hace particularmente atete en los gestos de sus padres. Por eso, Chuck intenta animarlos con un gesto de confianza en las intenciones de su hermano mayor.

Chuck (Cálido): “John vendrá papá. No te preocupes. (No ha terminado de hablar cuando suena el timbre del teléfono. Plano de toda la mesa, con Lucille que señala con el dedo).

LJ: “Es él”.

Chuck (Satisfecho, abriendo las manos): “¡Claro! (Mirando a su padre). Seguro que espera en la estación ahora…”. (Lucille sale del comedor para ir a contestar el teléfono, que se encuentra en un pasillo del que sólo se ve el comienzo sin que se muestre el aparato. Chuck intercambia miradas con su padre).

LJ (Se oye sólo su voz, mientras contesta a la llamada): “¿Sí? ¿Es Western Union?. (Gesto de decepción de Dan al escuchar que es un telegrama. La cámara se le acerca). De acuerdo. Lo aceptaré. (Gesto de todos que escuchan). Oh”.

DJ: “No viene”.

LJ (Su voz): “Oh, oh…”.

Ben (Con sorna): “Diez centavos por palabra”.

DJ (En el mismo tono): “Ja, ja… No las de él. Las suyas valen dos dólares”.

LJ (Su voz): “Gracias”.

“Debido a un inesperado asunto oficial y retenido aquí por tiempo indeterminado. Intentaré hacerlo la semana que viene. Buena suerte a Chuck y Ben, y con amor a madre y a papá”

McCarey enfoca sin exageraciones la reacción sutil de frustración de la familia. Plano de Dan que mueve nervioso el tenedor. Chuck se levanta apara mirar a su madre, que entra con la mano puesta en su pecho.

LJ (A todos): “No puede venir de ninguna manera”.

Chuck (Junto a quien se ha situado su madre): “¡Vaya! ¡Qué lástima!”.

LJ (Como recitando el texto del telegrama): “Debido a un inesperado asunto oficial y retenido aquí por tiempo indeterminado. Intentaré hacerlo la semana que viene. (Mira a todos). Buena suerte a Chuck y Ben, y con amor a madre y a papá”. (Dan en el plano).

DJ (Escéptico): “Me gustaría ver eso de ‘con amor a papá’”.

LJ (En el plano con Chuck): “Lo dice de verdad, Dan, lo ju… (Va a levantar la mano como para jurarlo, rectifica y se rasca la cabeza. Todos se ríen y ella va a su sitio en la mesa. Chuck le aparta la silla). Créeme. El dijo amor y es para todos… Bueno. ¡Qué le vamos a hacer!”.

DJ (En el plano de toda la mesa, intentando levantar el ánimo): “De todas formas, nos podemos arreglar con nosotros”.

LJ (En un lamento): “Hubiese sido tan bonito… si hubiéramos estado todos juntos en su último…» (Plano de Chuck y de Ben serios… Lucille hace un gesto de frustración característico con la mano. Suena el timbre).

Creo, creo que será mejor marcharnos ya… Es la primera vez que no te alegras de verme… pero entiendo, lo entiendo

La no despedida de John va a dar paso al adiós real de los otros hijos. La familia se desmiembra, y la alegría con la que encajan los acontecimientos negativos no nubla la gravedad de estos. Al escuchar el timbre Chuck y Ben miran a su madre. Lucille se pone otra vez la manos en el pecho, pues tema lo que será. Se levanta. Plano desde el otro lado de la mesa , desde la espalda de Chuck y Ben que no se levantan, y de la madre que con gesto de sufrimiento infinito camina hacia abrir la puerta. Se para un segundo porque cree que ha tirado algo a Chuck. Al ver que no ha sido así, sigue caminando.

Ben (Serio): “¿Qué hora será?”.

Chuck (En el mismo tono): “Apuesto que será el Padre”.

Ben (Oír el ruido del motor que se escucha): “Eso o una furgoneta”.

LJ (Abre la puerta con timidez); “Oh, hola, Padre”. (Abre del todo y entra el P. O’Dowd con gesto serio) ¿Es la hora?”.

POD (Explicándose): “Bueno, si tengo que llevar a los muchachos todo el camino hacia Asheville[5]… (Ve a los muchachos y los saluda animado). ¿Cómo estáis, chicos?. (A Lucille). Creo, creo que será mejor marcharnos ya… Es la primera vez que no te alegras de verme… pero entiendo, lo entiendo. (Sale del plano y queda Lucille con un gesto de sufrimiento y un fundido encadenado pasa a la siguiente escena).

“Bueno, escribidme. Los dos… Claro, por supuesto, mamá… Hasta luego, preciosa”

Que Lucille abra la puerta de manera tímida, que acoja sin alegría al sacerdote… son signos ellos de que la intimidad propia de la familia (Madinier, 1961: 49-50) se está viendo amenazada. La madre lo acepta pero no sin dolor. En la siguiente escena vemos ya la despedida. Plano del P. O’Dowd, que va delante, a continuación Chuck, Lucille con la mano en él, Ben con una maletita pequeña, y al final Dan que cierra la puerta de la vivienda. Caminan y Dan, que va fumando en pipa, coge con el brazo a Ben del hombro, con Chuck y Lucille que siguen delante de él. Llegan al coche del párroco. Chuck va a entrar , pero se detienen. Queda en el plano con Dan y Lucille a continuación, y un poco más allá Ben.

LJ: “Bueno, escribidme. (Mira a Ben). Los dos”.

Chuck (Cariñoso): “Claro, por supuesto, mamá. (Bromeando) Te enviaremos una pipa de opio.” (Y sube al coche. A continuación va a hacerlo Ben).

Ben (La acaricia). “Hasta luego, preciosa”.

La resignación ante lo inevitable: “¿Estás bien?… Perfectamente”

Dan cierra la puerta del coche con energía. Pero Lucille se echa por la ventana para abrazarlos. Dan la mira sin saber que hacer. Le toca la espalda y le hace un gesto con la mano y la pipa para que el P. O’Dowd arranque. Estira a Lucille para sacarla de la ventanilla. Ambos se ponen erguidos y él hace un saludo militar. Lucille se sitúa delante del parabrisas para verlos de nuevo, y Ben le da una palmada cariñosa para que se retire. Lucille le hace un gesto de reprimenda de broma por medio de levantarle el brazo. El automóvil arranca. Se los ve desde el cristal trasero a los tres en el asiento de delante, con el sacerdote al volante. Dan y Lucille los miran de espaldas.

DJ (A su esposa, cariñoso): “¿Estás bien?”.

LJ (Resignada): “Perfectamente”. (Dan la coge del hombro y caminan hacia la casa. Avanzan unos pasos. Él coge la pipa. Se quedan mirando hacia arriba. Lucille le da un par de palmadas. Caminan cogidos de la cintura. Fundido).

7. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (III): LA VISITA DEL MÉDICO Y LA APARICIÓN DE JOHN JEFFERSON

“Oh, oh, Dr. Carver. “¡Hola Lucille… ¿Has dicho algo de que pase?… “Oh, claro, Estaba a punto de decírselo”

Plano de lo alto de la torre de la iglesia. Suenan las campanas. Parece indicarse que es de nuevo domingo, por lo que ha pasado una semana. Plano del interior de la casa de los Jefferson. En la cocina Lucille mueve el jugo de un guiso en el horno, con una paleta. Mientras canturrea. Suena el timbre y sonríe. Quizás piense que se trata de John. Sigue canturreando. Tapa el puchero. Cambio de plano.

Plano de Lucille que va recorriendo el pasillo hacia la puerta. Mira hacia arriba de las escaleras que se encuentran a su derecha y la del espectador. Se toca la barbilla, como preguntándose si Dan lo habrá escuchado. Va a abrir la puerta, pero antes se da unos toque es en el peinado ante el espejo. Por fin abre y tiene una pequeña decepción porque es el médico, el Dr. Carver (Minor Watson). De nuevo, como en la escena anterior con el sacerdote, Lucille preserva su intimidad familiar.

LJ (Un poco contrariada): “Oh, oh, Dr. Carver”.

Dr. Carver (Afable): “¡Hola Lucille. ¿Has dicho algo de que pase?”.

LJ (Riéndose de su torpeza): “Oh, claro, Estaba a punto de decírselo”. (Se ve que Dan baja por las escaleras).

«¿Quién es el enfermo? A lo mejor es él. Pues nadie está enfermo aquí”

Como hemos anticipado ya en las anteriores contribuciones sobre My Son John la visita del médico resulta altamente reveladora… en su ambigüedad. Por un lado, supone preocupación por el estado emocional de Lucille. Pero por otro parece que se quiere arreglar mediante medicamentos lo que son graves problemas morales de la sociedad ante los que las mujeres son más sensibles.

DJ (De espaldas): “¡Hola, Doc!”.

Dr. Carver (Todavía en el dintel de la puerta): “¡Hola, Dan!».

DJ: “¡Pasa! (El doctor tose y camina hacia el salón). ¿Quién es el enfermo?”.

LJ (Con ironía, levantando los ojos y arqueando las cejas, a su esposo): “A lo mejor es él”.

Dr. Carver (Sin darse por aludido): ”Quería deciros cuanto siento no haber despedido a Chuck y a Ben la semana pasada. Pero medio condado estaba teniendo un bebé”.

LJ (Que se ha quedado frente al médico con Dan detrás de ella, se pone las manos en la espalda y le dice resuelta): “Pues nadie está enfermo aquí”.

Dr. Carver (Cálido): “Y nadie lo va a estar. (Señala el asiento del sofá). Siéntate y presta atención”. (Se sienta a su vez en un sillón delante de ella, y Dan asiente para que la escuche).

«Mira, Doctor, si algo me pasa … ¿no dirías que es eso lo que ha pasado siempre desde que hay guerras y hay mujeres?”

El Dr. Carver con la mejor de las intenciones se dispone a instruir a Lucille sobre su estado. Hay, con todo, un cierto tono paternalista y de trato de las mujeres como más frágiles o inferiores que lo hace preocupante.

LJ (Ya un poco alarmada): “Pero, ¿qué pasa?”.

Dr. Carver (Firme). “Y vamos a hablar claro. Con tus muchachos luchando en una guerra, una mujer de tu edad va a estar bajo una mayor tensión de la que ya tiene. (Dan se sienta al lado de ella en el brazo del sillón y hace un gesto de arroparla. El médico saca un frasco de pastillas. Estas te vendrán bien. Ya lo verás. Quiero que te tomes tres al día. Tómate una ahora mismo. (Ella se ríe y sacude la mano con gesto de rehusar) Y cuando se acaben, llámame. (Camina hacia la puerta). Hasta luego”.

LJ (Un poco enfadada al Dr. Carver): “Ahora, escúchame aquí”.

Dan (Haciéndole una recriminación a su esposa): “Escúchale tú a él”.

Dr. Carver (En un primer plano, arqueando las cejas): “Tienes mareos, ¿verdad?”.

Dan (Ahora más cariñoso): “Escucha al Doctor, quieres”.

LJ (Se ríe y señala a dan): “Míralo”. (Se levanta, con los dos en el plano). Mira, Doctor, si algo me pasa … ¿no dirías que es eso lo que ha pasado siempre desde que hay guerras y hay mujeres?”.

“Yo lo único que sé es que las mujeres de tu edad algunas veces se derrumban con mucha menos razón que tú”

La observación de Lucille es la de una mujer inteligente, que analiza bien el mundo en el que está viviendo. Sin embargo, el médico busca incluirla dentro del grupo de mujeres de su edad, sin atender a su diferencia individual.

Dr. Carver (En lenguaje profesional): “Yo lo único que sé es que las mujeres de tu edad algunas veces se derrumban con mucha menos razón que tú”.

LJ (Firme): “Yo no voy a armar un alboroto”.

Dr. Carver (Con seguridad): “No diré nombres, pero ya tengo a algunas internadas en una casa de reposo justo ahora”.

LJ (Sonriendo con picardía): “Apuesto que puedo adivinar quién es una de ellas… Es…”.

Dr. Carver (Preservando su secreto profesional, cerrando nos ojos): “No importa, no importa”.

LJ (Con la misma ironía): “No deje que ella le engañe con eso. Fuimos juntas a la escuela». (Hace gestos de loca, con los ojos extraviados. Ambos se sonríen).

Dr. Carver (Afable): “Sabes, Lucille, que admiro tu actitud y estoy de acuerdo contigo. Que sea lo que Dios quiera”.

LJ (Todavía riéndose): “Ella iba a la escuela los sábados». (No puede contener la risa, apoyando la mano en el percho).

DJ (Riéndose también): “Lu, ¿harás lo que el doctor te dice? Ve y tómate una de estas justo ahora”. (Le da el frasco con las píldoras).

“De acuerdo, de acuerdo. La frágil mujercita hará lo que se le ordena. ¿Contento?”

A continuación McCarey nos obsequia con una actuación sin palabras por parte de Lucille que sirve para mostrar todo el talento interpretativo de Helen Hayes. De este modo retrata mejor la situación que con muchas palabras.

LJ (A su marido): “De acuerdo, de acuerdo. (Mira el frasco, luego acaricia la mejilla a de su esposo y el doctor de espaldas camina hacia la puerta). La frágil mujercita hará lo que se le ordena. (Se queda de pie, entre su marido y el doctor, y hace la pantomima de coger una mosca. Saca la punta de la lengua, acerca el puño a su esposo, lo abre, sacude la cabeza para decir que no hay nada y suelta una carcajada de persona ida. Se para seria y dice). ¿Contento?”. (Dan se ríe y el doctor también. Va hacia la cocina).

Dan (Lo coge del hombro): “Doc… (Entran en el salón). ¿Qué crees que ella realmente…?”.

Dr. Carver (Afectuoso): “Oh, vamos Dan, Dan…”. (Mientras vemos a Lucille en la cocina llenando un vaso de agua en el grifo. Mira las píldoras del frasco. La guarda en un bote. Hace como que bebe y vacía el vaso con el riego de unas plantas. Luego tira en la pila el agua que sobre. Deja el vaso con un golpe. Plano de Dan y del Doctor sentados en el sillón).

DJ (Angustiado): “Si algo le sucediera…”.

Dr. Carver (Tranquilizador): “No te preocupes”.

“Me encuentro bien, madre, ¡Un momento! Se supone que esto es un momento feliz!”

Suena el timbre de la puerta. Lucille va a abrir y de nuevo se revisa el peinado ante el espejo. Por fin abre y hace un gesto de profunda alegría, agachándose y abriendo las manos.

LJ (A su hijo John, que aparece en ese momento en el plano, con abrigo oscuro, maleta y sombrero, con una sonrisa muy amplia): “¡Estas aquí! ¡Por fin!”. (Se abrazan y ella le da golpecitos muy cariñosos a la espalda).

John Jefferson (En adelante JJ): “¡Hola, madre!”.

LJ (Mientras cierra la puerta): “Ha pasado casi un año. Déjame que te mire». (Se apoya en la hoja de la puerta que acaba de cerrar y hace un gesto de querer llorar. Lo vuelve a abrazar).

JJ (Conmovido): “Me encuentro bien, madre, ¡Un momento! Se supone que esto es un momento feliz!”. (Y se vuelven a abrazar. Dan los ve así, da un rodeo, y queda reflejado en el espejo, donde lo ve John).

LJ (Atusándose el cabello con una sonrisa encantada). “Aquí está tu padre. (Están en el plano John, Lucille con la mano en el pecho y el padre sonriendo).

DJ (Con voz muy cariñosa): “Bueno, bueno, John. Bienvenido a tu hogar”.

JJ (Correcto): “ Gracias, padre”.

DJ (Elogioso): “Más alto que una farola”. (Son casi de la misma estatura, más que sus hermanos menores).

JJ (A su padre, en el mismo tono de agradar): “No has cambiado mucho padre, por lo que puedo ver”.

DJ (Sonriente): “Me parece lo mismo”.

“Lástima que no pudieras hacerlo el pasado domingo, porque los chicos estaban en casa”.

La conversación va oscilando hacia terrenos cada vez más peligrosos. Pronto se va a notar que la actitud de padre e hijo es bastante forzada, contrastando con la acogida verdaderamente cordial de la madre.

LJ (Poniéndose la mano en la barbilla, discrepando de la opinión que acaba de expresar su marido y dirigiéndose a él): “Aunque John me parece un poco cansado, ¿no crees?”.

DJ (Fijando en él la mirada, sin compartir lo que acaba de decir su esposa): “Aaah… No… Me parece que tiene buen aspecto”.

LJ (Emocionada): “Estamos tan contentos de que hayas podido venir… John”.

DJ (Dejando circular el reproche): “Lástima que no pudieras hacerlo el pasado domingo, porque los chicos estaban en casa”.

LJ (Quitándole importancia, con un gesto característico de sacudir la mano): “Oh, no. Está bien, está bien. Envió un telegrama despidiéndose de los chicos. (Busca cambiar de tema para evitar las posibles susceptibilidades). El Dr. Carver está aquí. (John da media vuelta con las manos cruzadas).

JJ: “Oh, hola Dr. Carver. ¿Qué le trae por aquí?”.

Dr. Carver (En su tono habitual de afabilidad): “Una visita amistosa. Sin cobrar. Me alegro de verte otra vez, John”.

“Bueno, algunos de nosotros no estamos tan interesados en ver las cosas como son, como en ver las cosas del modo que nos gustarían que fueran”

Pero el pugilato del padre con respecto al hijo no ha hecho más que comenzar. La conversación con el Doctor no ha tenido el efecto deseado por Lucille de rebajar la tensión incipiente. Dan comienza a expresar sus ideales con respecto a su hijo, que pasan por encima de reconocerle tal cual es, como una persona única e irrepetible. Más bien espera de él que sea un colega más de la Legión.

DJ (Al doctor): “Parece él mismo un tío Sam, ¿verdad?. (John se gira, no muy convencido de lo que acaba de escuchar y mira a su padre). ¿Cómo van las cosas por Washington, hijo? Todo el mundo comienza a ver las cosas como son, ¿verdad?”. (La pregunta del padre apunta con claridad a su deseo de que la política americana, lejos de ser un ejercicio del pluralismo razonable, se convierta más bien en un ejercicio ideológico de la adhesión inquebrantable).

JJ (Reaccionando con una crítica inteligente con un gesto en el que se inclina un poco y mira de medio lado a su padre de modo irónico): “Bueno, algunos de nosotros no estamos tan interesados en ver las cosas como son, como en ver las cosas del modo que nos gustarían que fueran”.

DJ (Firme en su propósito): “Bien, mientras todo sea por la vieja Roja, Blanca y Azul[6], está todo perfecto para mí”.

John (Riéndose, se gira hacia el médico): “Bueno, Dr. Carver. Nadie puede decir que no nos han educado en todos los tópicos americanos[7]“.

“Sí, cuando no estamos muy seguros sobre lo que pensar, no hay nada mejor que los viejos tópicos”

En lo que comienza siendo una diatriba intelectual entre el padre y el hijo, el Dr. Carver actúa como una especie de mediador que va equilibrando las razones. Probablemente esté más cerca del padre que de John, pero se encuentra exento del comportamiento fanático que muchas veces trasluce Dan.

Dr. Carver (Por los tópicos americanos): “Sí, cuando no estamos muy seguros sobre lo que pensar, no hay nada mejor que los viejos tópicos”.

LJ (Al ver que John se ha quitado ale abrigo): “Oh, espera un minuto. Es mejor que no te lo quites. (Da media vuelta). Voy a coger el mío”.

JJ: “¿Dónde vamos?».

DJ (Ayudándole a poner el abrigo): “Vamos a misa de once, a no ser que prefieras ir a la de doce”.

JJ (Concesivo): “No, la de once está bien”.

DJ (Inquisitivo, sin respetar la libertad religiosa de su hijo): “¿A qué Iglesia vas en Washington?”.

JJ (Con una ligera vacilación): “A San Patricio”.

Dr. Carver (Despidiéndose): “Bueno, tengo un montón de visitas pendientes. Buena suerte, hijo. Sigue pasándote por aquí de vez en cuando”.

“Pero cada vez más, algunos de nosotros nos empezamos a dar cuenta de que alguien las puso allí para que las descubriéramos”

John parece forzado a ir a misa, por lo que acude a la figura del Doctor como alguien guiado por un ideal que ahora considera más excelente, como es el de dejarse guiar por la ciencia. Le tributa una alabanza al respecto.

JJ (Coge al médico por el hombro): “Doctor, ¿sabe? En mis días de catecismo y galletas aquí, creo que no le valoré suficiente. Pero creo que estará interesado en saber que aprendí a descubrirme ante la Ciencia y la Investigación”.

Dr. Carver (Humilde y prudente): “Bueno, hay colegas más inteligentes que yo que descubren un montón de cosas nuevas y diferentes, contribuyendo al progreso. Pero cada vez más, algunos de nosotros nos empezamos a dar cuenta de que alguien las puso allí para que las descubriéramos”.

DJ (Reafirmando el criterio teísta): “Alguien las puso allí”.

John (Rápido): “Lo sé, padre. (Con cierta ironía). Alguien esconde las cosas para que nosotros las encontremos. Como el viejo juego de la búsqueda del huevo de Pascua, ¿eh?”.

Dr. Carver: “Descubrir algo es grande. Pero la maravilla de la Creación”.

DJ: “Creo que lo entiendo, Doctor. Sé lo que quiere decir. Colón descubrió América, pero él no la puso aquí. Por supuesto, consideramos a Colón un gran héroe, pero os apostaré que a los indios nos les impresionó demasiado. ¿Y por qué iba a hacerlo, si ya estaban allí cuando llegó? (A John). ¿A qué no lo habías visto de esta manera?”.

JJ (Sonriente): “No, padre. Pero lo haré”.

Dr. Carver (Irónico): “Bueno, os veré a todos en el refugio antiaéreo”.

DJ (Poniendo afectuoso la mano en el brazo de John, al unísono con su hijo): “Adiós, Doctor”.

“Últimamente nos reunimos el doble y estamos alerta. Tenemos que estarlo. Celebramos sesiones extraordinarias, hijo, y cada poco pedimos… ¿Más cerveza?”

El médico lejos de querer apropiarse se la admiración de John ha respondido con un equilibrio muy del gusto de McCarey, que choca con la aplicación un tanto chusca que realiza Dan con el ejemplo de Colón. Vemos a Lucille en el plano que baja las escaleras. Parece refutar las quejas de su marido en la primera escena de la película.

LJ: “Ya estoy lista, Dan». (Termina de descender y vemos a John que ayuda a poner el abrigo a su padre).

DJ (A su esposa): “Será mejor que lo estés”.

LJ (A John): “Últimamente estoy teniendo algunos problemillas con tu padre. Deberías oírle refunfuñar cuando me retraso”. (Dan sonríe).

JJ (Sorprendido): “¿De verdad, madre? (Se ve a los tres bajo, junto a un perchero. Le da el sombrero a su padre. Al hacerlo aparece bajo una gorra de militar. A Dan). Aún en activo, padre?”. (Lo hace con gesto extrañado).

DJ (Muy ufano): “Puedes estar seguro de que sí. (Se cala la gorra). No me pierdo ni una asamblea. ¿Verdad, madre?”.

LJ (De espaldas a la cámara, de pie en los últimos escalones): “La verdad es que, John”.

DJ (Mirando a John con la gorra puesta): “Últimamente nos reunimos el doble y estamos alerta. Tenemos que estarlo. Celebramos sesiones extraordinarias, hijo, y cada poco pedimos…”.

JJ (Burlón): “¿Más cerveza?”. (Y se ríe).

“No, John. Pedimos algún conferenciante. Alguien que sepa más que nosotros sobre las cosas que hoy pasan en el mundo. Hacemos muchas preguntas y nos estamos espabilando bastante rápido…”

Vemos que el padre va decantando más su posicionamiento. Más que un hombre religioso o de familia, lo que ha devenido es un defensor de una ideología reaccionaria, que mira obsesivamente a todo el que no piensa como ellos como enemigo. Con todo, su esposa es capaz de suavizar su postura.

DJ (Mira a Lucille y también se ríe, al igual que ella. Toma a John por el hombro): “No, John. Pedimos algún conferenciante. Alguien que sepa más que nosotros sobre las cosas que hoy pasan en el mundo. Hacemos muchas preguntas y nos estamos espabilando bastante rápido…”.

JJ (Interrumpiéndole): “¿Decías algo, madre?”.

LJ: “Decía que si tu padre tiene que cantar a las onces, nosotros…”.

JJ (Extrañando): “¿El padre cantando? (Irónico). ¿Conseguiremos un asiento? (La coge del brazo y salen. Dan con la gorra se ríe. De repente se para como pensando. Ahora entendemos que parte de las prisas por llegar a tiempo es que Dan parece formar parte del coro de la Iglesia).

“Buen trabajo, John. Buen trabajo. Y hablando de buen trabajo, tu madre y su cofradía de mujeres han sido muy generosas. La semana pasada trajeron una estufa nueva”

Un fundido encadenado nos sitúa ante la escena siguiente. Se ve salir a personas por la puerta de la iglesia. Vemos pronto a John que se pone el sombrero, seguido d su madre, y a continuación de su padre. John camina mientras se abrocha el abrigo. Dan y Lucille se quedan a un lado.

LJ (A John): “Espera al P. O’Dowd”. (Este aparece por el lateral, como en la otra escena en que participaba y que hemos comentado).

DJ (Con Lucille): “¡Buenos días, Padre!”.

POD: “Buenos días. (Ve a John y se acerca él a saludarle. No es John el que hace el gesto de aproximación. Lo que McCarey remarca porque casi atropella el sacerdote el sacerdote a unos feligreses que salían en su afán de alcanzar a John. Se detiene y hace una reverencia). Perdón, Mrs. O’ Cahy. (Al joven). Hola, John”. (Y le extiende la mano para saludarlo).

JJ (Correspondiéndole): “Padre”. (Se sacuden las manos varias veces).

POD (A John): “Me alegro de verte. Sigo tu carrera. Has progresado mucho desde que dejaste San José”.

JJ (Halagado): “Oh, gracias, Padre”.

POD: “Buen trabajo, John. Buen trabajo. (Mira a Lucille que está a su lado, mientras John y su padre están en el otro). Y hablando de buen trabajo, tu madre y su cofradía de mujeres han sido muy generosas. (En el plano mirando a Lucille y John a ella). La semana pasada trajeron una estufa nueva”.

L (A John): “Deberías haber visto la vieja. Tuvimos que pagar al chatarrero para que la recogiera”. (Se ríe).

POD (Agradecido): “Tu madre y su cofradía siempre están haciendo cosas de este tipo por ahí”.

“Nos ha gustado mucho su sermón, Padre. ¿No es verdad, John? Oh, sí, Padre. De qué manera saca partido a una pequeña historia sobre una semilla de mostaza y la desarrolla durante veinte minutos. Ha sido maravilloso”

Frente a la actitud del sacerdote cariñosa y valorativa, John reacciona de una manera irónica, como recordando una crítica marxista a la religión como algo que alinea a las personas.

JJ (Al POD): “Es una buena vida la suya, Padre”.

POD (Sorprendido): “¿Qué dices, John?”.

JJ (Irónico): “Le cuidamos en este mundo y usted promete cuidarnos en el próximo”. (Dan y Lucille se ríen).

LJ (Al POD, para suavizar): “Washington no ha cambiado su sentido del humor, ¿verdad, Padre?”.

POD (Cambiando el tema): “¿Sabes algo de los otros chicos?”.

DJ (Su voz, interviniendo): “Nada todavía”. (Y a continuación la cámara toma a los cuatro).

JJ (A su padre, como llevando la iniciativa): “¿Por qué no traes el coche aquí delante?”.

DJ (Obediente): “¡Claro!. Y va por él”.

LJ (Al POD): “Nos ha gustado mucho su sermón, Padre. (John mientras se suena la nariz con una pañuelo blanco). ¿No es verdad, John?”.

JJ (Un poco atildado en su expresión): “Oh, sí, Padre. De qué manera saca partido a una pequeña historia sobre una semilla de mostaza y la desarrolla durante veinte minutos. Ha sido maravilloso”. (Y da una palmada. Se nota por los gestos que está hablando forzado o irónico. Al POD). Adiós, padre, Encantado de verle”. (El P. O’Dowd hace un gesto de contrariedad cuando se marchan y salen de la escena. Y lee el breviario).

8. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (IV): EL ENCUENTRO TENSO CON EL P. O’DOWD, LA VISITA A SU PROFESOR Y EL CHOQUE CON EL AUTOMÓVIL DE STEDMAN (VAN HEFLIN)

“Me gustaría saludarle y pedirle consejo sobre una conferencia que tengo que dar en la ceremonia de graduación en mi vieja Alma Mater”

Tras la tensa visita al P. O’Dowd, John va a mostrar una preferencia de relación muy distinta. Va a querer dedicar tiempo a su viejo profesor. Plano del interior del coche. Dan conduce, con Lucille a su lado y John en el asiento de detrás.

LJ (A John): “Vas a pasar mucho tiempo con nosotros?”.

JJ (Acercándose a ella desde el asiento de detrás): “Espero que sí, madre. (A su padre). ¿No te importará parar para dejarme en la escuela de magisterio? (A su madre). No tardaré”.

DJ (Mientras va al volante): “Me lo esperaba. Estás impaciente por ver al viejo profesor Toosis, ¿verdad? No puedo recordar su nombre. (Plano más próximo de los tres).

JJ (Excusándose): “Me gustaría saludarle y pedirle consejo sobre una conferencia que tengo que dar en la ceremonia de graduación en mi vieja Alma Mater”.

LJ (En el plano): “John. Vaya honor”. (Plano de los tres con John que sonríe). ¿Podríamos ir nosotros? Estaríamos muy orgullosos. (A Dan). ¿No?”.

JJ (No muy entusiasmado con la idea): “Mmm… Es un viaje tremendamente largo, madre, y el tiempo [de mi intervención] es muy corto (con un gesto enfático). Os enviaré la charla y tu y el padre la podéis leer”.

DJ (Mirando al frente, por una vez de acuerdo con su hijo): “Estará muy bien”.

John (Tras unos segundos): “Gira a la izquierda en el siguiente cruce, padre”. (Dan saca la mano con gesto de paciencia).

“¿Sabes que se puede volar quinientas millas en dos horas? Podríamos volar (Le da un golpe cariñoso a dan en el hombro). Y escuchar a John allí. ¿Qué te parece darle una sorpresa, Dan?”

Dan detiene el coche delante de las largas escaleras de un edificio noble. Al final de sus peldaños se ve a un hombre de cierta edad, al parecer un profesor. John abre la puerta y sale. Cierra la puerta con energía y luego se gira para hacer un saludo de despedida a sus padres. El que suponemos que es el profesor baja . John se quita el sombrero y lo recibe con los brazos abiertos. Se dan un abrazo efusivo. El coche arranca y John y el otro caballero quedan hablando. La cámara vuelve a Lucille y Dan dentro el coche.

LJ (A Dan): “¿Sabes que se puede volar quinientas millas en dos horas? Podríamos volar. (Le da un golpe cariñoso a dan en el hombro). Y escuchar a John allí. ¿Qué te parece darle una sorpresa, Dan?”.

DJ (A Lucille): “¿Volar? ¿Tú y yo?”.

LJ (Segura): “Todo el mundo lo hace hoy en día. Debemos estar acordes con los tiempos”. (Primer plano de Dan).

DJ (Cariñoso): “El Dr. Carver me dijo que intentara complacerte. (Lucille hace un gesto como de loca para que lo haga, mordiendo un guante. Dan se ríe). ¿No sería demasiado caro?”.

LJ (Alegre): “Creo que no. Escucho todos los días a un irlandés anunciándolo por la radio. Canturrea: ‘Puedes volar a cualquier lugar de Estados Unidos. Titutititutitituti… Viajar por el aire es además barato… Telefonea al …”. (Y hace un gesto de no recordar el número. Dan se ríe una vez más con sus gestos).

“¿Qué le ha pasado?… Podría preguntarle a usted lo mismo… Me ha dado. ¿Acaso no le funcionan los frenos?”

Dan con duce tan pendiente de Lucille, que no se apercibe de la presencia de otro vehículo con el que impacta. Resulta ser el del agente Stedman (Van Heflin). Lo que dará comienzo a la relación con él. Y, paradójicamente, con una tipo de trata que acabará de amenazar la intimidad familiar.

DJ (Entregado): «Lo haré por ti. (Y se abrazan). Pero él no nos ha invitado. Somos demasiado vulgares[8]. Seguro que invita a ese profesor tan intelectual[9]. Pues que se quede con su profesor intelectual. Y lo prefiera a él. (Se nota que de repente han chocado con otro automóvil. Plano del coche de Dan que, efectivamente, ha alcanzado en la parte de detrás de otro vehículo. Vemos a Dan que abre la puerta y sale contrariado. Plano de Dan de frente con cara de pocos amigos y de Stedman de espaldas. Al fondo, a través del parabrisas se ve a Lucille sentada en el asiento delantero del coche. Los dos vehículos se han enganchado por el parachoques y Dan se sube allí y desde ahí grita). ¿Qué le ha pasado?”.

Stedman (De espaldas de medio lado): “Podría preguntarle a usted lo mismo. (Y ayuda a desenganchar los parachoques). Me ha dado. ¿Acaso no le funcionan los frenos?”.

DJ (Firme): “Los he revisado hace poco. Usted frenó”.

Stedman (También en su sitio): “No frené, sino que disminuí la velocidad para ver en qué calle estaba”.

“Bueno, usted parece un forastero por aquí. Pues no me importa de dónde viene, aquí no se conduce así…. En fin, no nos peleemos por ello. Sólo me ha abollado un poquito el guardabarros”

Al escuchar el indicio de que es un forastero, Dan actúa todavía con mayor superioridad para intentar mostrar que él es quien tiene razón. Queda así muy patente su personalidad de persona tendente a cerrarse en su propio grupo.

DJ (Poniendo el brazo sobre la pierna en una actitud altiva): “Bueno, usted parece un forastero por aquí. Pues no me importa de dónde viene, aquí no se conduce así”.

Stedman (Que acaba de separar los vehículos y se sacude las manos): “En fin, no nos peleemos por ello. (Se frota la nariz con la mano). Sólo me ha abollado un poquito el guardabarros”.

DJ (Metiéndose la mano en el bolsillo interior de la chaqueta): “Bueno, aquí está mi permiso de conducir y aquí el seguro”. (Se lo enseña).

Stedman (Haciendo que los recoja): “No hace falta llegar a esto”.

DJ (Testarudo): “Oh, sí. Sí que hace falta. Conduce como un idiota. (Suenan las campanas y Dan mira hacia Lucille de que le hace un gesto con el dedo de que no discuta).

Stedman (Por Lucille): “Me temo que ella tiene razón”.

DJ (Por Lucille): “¿Es mi mujercita?”.

Sin resentimientos. Sin resentimientos. Olvidémoslo, ¿de acuerdo?

Aparece claramente que Lucille es un agente pacificador frente a la tendencia de Dan a la controversia. Algo que se irá confirmando a lo largo de la película, hasta que se llegue al quebranto de la salud de la mujer.

Stedman (Mientras se dan la mano): “Sin resentimientos. Sin resentimientos. (Se da media vuelta y camina hacia la parte de delante de su coche). Olvidémoslo, ¿de acuerdo?”. (Dan va a saltar entre los coches, pero al arrancar Stedman el suyo, casi se cae. Se le queda mirando de nuevo enfadado, mientras Lucille, que ha contemplado la escena, se ríe. Dan se abrocha el abrigo. Siguen sonando las campanas y Lucille continúa con su risa. La escena cambiará de nuevo con un fundido encadenado).

9. BREVE CONCLUSIÓN

Como breve conclusión podemos considerar que un análisis más pormenorizado de la familia Jefferson nos da noticias muy relevantes sobre el desarrollo de la película. Considerar su espacio de intimidad, el buen humor con que sus miembros son acogidos en su debilidad hace todavía más palpable el abuso que supone que una ideología totalitaria se inmiscuya en su convivencia. Y esto, que ha empezado a ocurrir con la ideologización de signo contrario de John y de su padre, acontecerá de manera más lesiva con la aparición de Stedman, un agente del FBI que muestra otros modos de hacer política en Estados Unidos, cada vez más alejados de la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, promovidos por la Declaración de Independencia de Estados Unidos como escritura constitucional. Lo seguiremos viendo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.

Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.

Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.

Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.

Alonso Barahona, F. (1994). Gary Cooper. Barcelona: Royal Books.

Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.

Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho (37), 1-21.

Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.

Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.

Bergman, I., & Burguess, A. (2020). Mi historia. Madrid: Cult Books.

Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.

Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.