La apelación a una antropología de la familia para comprender My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen:

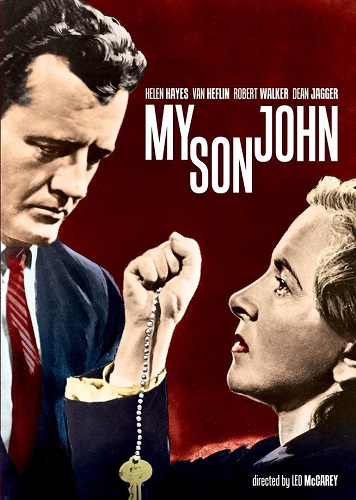

En esta tercera contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey comenzamos planteando la fecundidad que tiene plantear la alianza entre cine y filosofía, en clave entre cine y antropología. Mostramos que una antropología de la familia es particularmente necesaria para analizar My Son John y una filosofía de la familia como la de Francesco D´Agostino resulta extremadamente útil para este fin.

El segundo apartado, más extenso de lo habitual, anticipa rasgos del antropología de la familia o del misterio de lo familiar que están presentes en My Son John. Anticipan lo que luego se justificará mejor con los textos filosófico-fílmicos, pero es necesario realizar ese avance para despejar algunas posible dudas. Estamos ante una familia humilde en una población marginal del centro de Estados Unidos. El peso de haber terminado la Segunda Guerra Mundial arrojando bombas atómicas resta confianza en la política exterior de Estados Unidos, por muy patriota que se sea. Lucille Jefferson (Helen Hayes) resulta mejor interpretada como mujer en búsqueda de que su voz sea escuchada, que una mera enferma psicológica. John Jefferson (Robert Walker) es sobre todo alguien que ha adoptado una lógica materialista y es escéptico ante los valores del corazón que se cultivan en la familia. Lucille tenía grandes esperanzas en John, pero su falta de confianza en ella abre un abismo entre ambos. El arrepentimiento tardío de John acaba mostrando el riesgo de una política de la fuerza que se impone sobre el amor familiar.

En tercer lugar, acudimos a la interpretación que Jonathan Rosenbaum hace sobre My Son John paralelamente a El día que la Tierra se detuvo. Las aportaciones de Rosenbaum nos resultan especialmente relevantes porque confirman, quizás a su pesar, que una lectura meramente política no recoge todo el caudal que puede aportar My Son John. Es necesario partir de lo antropológico, del misterio humano y familiar para que las incidencias en político no sean dominantemente coyunturales, sino que versen sobre aspectos esenciales de la vida de las personas, de las familias y de los pueblos.

Finalmente en la conclusión junto a Carola Minguet sostenemos que bucear hasta el fondo de la vida buena exige no separar la vida de la persona, de la familia y del bien común:

En teoría, todo cargo público debería ejercer su autoridad en representación no de sí mismo, sino de quien le ha dado la autoridad, a quien debe obediencia. Es decir, no es una autoridad en sí mismo, sino que simboliza una voluntad que está por encima de la suya como particular, y la ejerce de un modo ‘delegado’ (en sentido analógico, claro está). La consecuencia lógica en este y otros casos es que, quien no sabe obedecer ni seguir las reglas del juego, no es que no sirva para gobernar, sino que no está gobernando: está haciendo otra cosa. No obstante, la miga de la ‘toga candida’ trasciende la política y a nuestros políticos, pues la imagen es también una tentación que tenemos los seres humanos: vivir en la superficie de las cosas. Eso se paga, porque la vida buena, la que vale la pena, no la consigue uno limitándose a la superficie, sino buceando hasta el fondo.

Palabras clave:

Francesco D’Agostino, libertad, democracia, totalitarismo, familia, misterio de la familiar, Jonathan Rosenbaum.

Abstract:

In this third contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we begin by discussing the fruitfulness of exploring the alliance between cinema and philosophy, specifically between cinema and anthropology. We show that anthropology of the family is particularly necessary for analyzing My Son John, and that a philosophy of the family such as that of Francesco D’Agostino is extremely useful for this purpose.

The second section, longer than usual, anticipates aspects of family anthropology or the mystery of family life that are present in My Son John. They anticipate what will later be better justified by philosophical and film texts, but it is necessary to make this advance in order to clear up any possible doubts. We are dealing with a humble family in a marginal town in the center of the United States. The weight of having ended World War II by dropping atomic bombs undermines confidence in US foreign policy, no matter how patriotic one may be. Lucille Jefferson (Helen Hayes) is better interpreted as a woman seeking to have her voice heard than as a mere psychological patient. John Jefferson (Robert Walker) is above all someone who has adopted a materialistic logic and is skeptical of the values of the heart that are cultivated in the family. Lucille had high hopes for John, but his lack of confidence in her opens a chasm between them. John’s belated regret ultimately reveals the risk of a policy of force that is imposed on family love.

Thirdly, we turn to Jonathan Rosenbaum’s interpretation of My Son John in parallel with The Day the Earth Stood Still. Rosenbaum’s contributions are particularly relevant to us because they confirm, perhaps to his regret, that a purely political reading does not capture the full richness that My Son John has to offer. It is necessary to start from an anthropological perspective, from the mystery of humanity and family, so that political incidents are not predominantly circumstantial, but rather deal with essential aspects of the lives of individuals, families, and peoples.

Finally, in the conclusion with Carola Minguet, we argue that diving to the depths of the good life requires not separating the life of the individual, the family, and the common good:

In theory, all public officials should exercise their authority not on their own behalf, but on behalf of those who have given them that authority, to whom they owe obedience. In other words, they are not authorities in their own right, but rather symbolize a will that is above their own as individuals, and they exercise that authority in a ‘delegated’ manner (in an analogical sense, of course). The logical consequence in this and other cases is that those who do not know how to obey or follow the rules of the game are not unsuitable for governing, but rather are not governing: they are doing something else. However, the crumbs of the ‘toga candida’ transcend politics and our politicians, because the image is also a temptation that we humans have: to live on the surface of things. There is a price to pay for this, because the good life, the life that is worthwhile, is not achieved by limiting oneself to the surface, but by diving to the depths.

Keywords:

Francesco D’Agostino, freedom, democracy, totalitarianism, family, mystery of the family, Jonathan Rosenbaum.

1. EL CINE Y LA ANTROPOLOGÍA DE LA FAMILIA

La antropología de la familia en My Son John (1952)

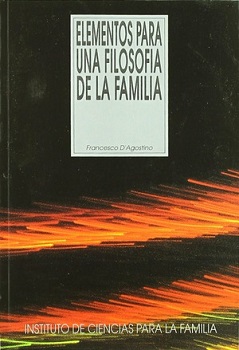

Con ocasión de un homenaje al profesor Francesco D’Agostino (Peris-Cancio & Marco, 2024b), eminente filósofo del derecho, tuvimos ocasión de reflexionar acerca de cómo su filosofía de la familia ayuda a analizar las tramas humanas de las películas. La relacionalidad que surge del seno familiar explica en gran medida la identidad de los personajes y su evolución en muchas cintas. Requiere, por tanto, una particular atención si queremos hacer justicia a la lectura de los filmes, especialmente a aquellos que se estrenaron en los primeros decenios del arte cinematográfico. No será una excepción My Son John (Mi hijo John, 1952) en la que la relación padres/hijos tiene una especial relevancia de la primera a la última escena. Señalábamos entonces

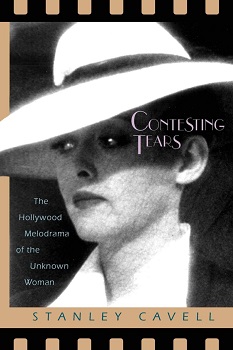

El período de estudio del cine que ha centrado nuestra atención se corresponde a los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Momentos en los que el cine americano reflejaba las trasformaciones que se estaban experimentando en la sociedad y más concretamente en la familia, poniendo en la pantalla modos nuevos de relacionarse entre varones y féminas, lo que algunos, como Stanley Cavell han designado como el nacimiento de la nueva mujer[1], y coordenadas renovadoras de concebir la presencia de la familia en la sociedad. Particularmente, el género de la comedia resultaba altamente ilustrativo de estos cambios[2]. Eran tiempos en los que el personalismo filosófico encontraba su lugar entre los excesos del individualismo y el colectivismo, un espacio cuya propuesta y sentido pronto cristalizaría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. (Peris-Cancio & Marco, 2024b: 241).

Cuando D’Agostino se refería a la necesidad de afrontar una adecuada transición que sustituyera un modo de concebir la familia “institucional” y “patriarcal” por otro centrado en la persona como “comunidad de vida y amor”

D’Agostino afrontaba de una manera directa algo que el cine reflejaba de modo intrínseco: la explicación de la propia evolución de la familia. Se trataba de poner de relieve aquello que se tenía que mantener y aquello que a todas luces debía transformarse. Continuábamos apuntando.

Pues bien, cuando D’Agostino se refería a la necesidad de afrontar una adecuada transición que sustituyera un modo de concebir la familia “institucional” y “patriarcal” por otro centrado en la persona como “comunidad de vida y amor” (sin que eso supusiera caer en el extremo antagónico de vivir la familia de manera “individualista” y “utilitaria”), las historias de amor, matrimonio y familia que se proyectaban en los cines durante estos años hacían justicia a este cambio. Dicho sea de una manera más directa: buscaban ajustar la centralidad de la familia en el amor, sin que este fuese un agente disolvente de la misma. Es decir, se estaba renovando la comprensión antropológica de la familia, sin por ello diluirla en esquemas individualistas de utilidad y deseo. (Peris-Cancio & Marco, 2024).

McCarey sintoniza plenamente con la visión de D’Agostino de la familia como comunidad de vida y amor

Al poner el acento en la familia como comunidad de vida y amor se hace particularmente oportuno detenerse en la individualidad irrepetible de cada persona, en su ser personal. Eso es lo que consiguen las películas de autores personalistas.[3] My Son John no se interpreta bien si quiere ser clasificada como muestra o ejemplo de un tipo de películas, en lugar de un ejemplo propio. Nada sería menos apropiado para un filme dirigido con el estilo que caracteriza a Leo McCarey. La lectura del documentando ensayo de James Morrison, Auteur Theory and My Son John (Morrison, 2018) nos ha permitido confirmar este posicionamiento. Sin embargo, queremos advertir ya desde este momento que nuestro punto de vista va más allá de lo que Morrison plantea, pues consideramos que, como hemos venido defendiendo en nuestra investigación, McCarey sintoniza plenamente con la visión de D’Agostino de la familia como comunidad de vida y amor. Hagamos, para situar nuestra posición en el necesario diálogo con Morrison, un elenco de estos rasgos de antropología de la familia, de lo que también podríamos señalar, siguiendo a Gabriel Marcel, como “el misterio de lo familiar”[4].

2. LA TRANSVERSALIDAD DE LA FAMILIA EN TODA LA TRAMA DE MY SON JOHN (MI HIJO JOHN, 1952)

Al margen del hogar de los Jefferson, sólo hay escenas que tienen que ver con la iglesia, el templo parroquial al que se va o desde el que se viene, o con Washington como lugar del espionaje de la familia, o con fugaces referencias a ámbitos educativos

A modo de anticipo del texto filosófico fílmico, que acometeremos de manera más sistemática en las siguientes contribuciones, conviene ya anticipar que el relato sobre la familia recorre transversalmente My Son John desde las primeras escenas hasta el final. Al margen del hogar de los Jefferson, sólo hay localizaciones que tienen que ver con la iglesia —el templo parroquial al que se va o desde el que se viene—, o con Washington —como lugar del espionaje de Lucille y de John—, o con fugaces referencias a ámbitos educativos —lugares que hacen como de megáfonos de lo que se está viviendo en la casa de los Jefferson—.

En el primer ámbito, en la iglesia, la familia parece potenciarse y culminar su misión. Vemos a la madre, Lucille Jefferson (una extraordinaria Helen Hayes), que en una de las primeras escenas reza con un gesto de profunda intensidad, ante la mirada de sus dos hijos que van a partir para combatir en la guerra de Corea, Ben (James Young) y Chuck (Richard Jaeckel). Se diría que cuenta con el amor de Dios para que prolongar su cuidado materno, algo que no ocurrirá tan claramente en la última escena cuando Lucille muestre su pesar y se vergüenza por lo que John ha podido hacer como miembro del partido comunista. En cambio, las escenas en Washington son momentos de desolación, en las que Lucille vaga perdida, desconfiando de que su preocupación maternal pueda hacer ya nada por ayudar a su hijo John (Robert Walker, tristemente fallecido antes de que se acabara el rodaje de la película). La visita a un antiguo profesor en el pueblo de sus padres en la designada como escuela de magisterio, o el discurso póstumo de John al final de la película, son signos ambiguos: no se sabrá bien ni siquiera hasta el final si son muestra de una educación ciudadana que va en contra la familia, porque de lo que se desconfía es todo aquello que no pueda imponerse por la fuerza. Y por supuesto del amor.

McCarey está contando la historia de una familia humilde, de clase media baja, en un medio rural, en la que la intensidad de la convivencia entre sus miembros expresa con claridad su soberanía y su precariedad

Vayamos a la primera escena. Allí se muestra a los hijos menores de la familia, Ben y Chuck, que juegan con un balón de fútbol americano para matar el tiempo. Comprueban una vez más la falta de habilidad de su padre, Dan Jefferson (Dean Jaegger) en la recepción de un pase. Están esperando a su madre, cuya fragilidad queda de manifiesta cuando se asoma al balcón tan sólo revestida por ropa interior, por una combinación. La casa es más bien humilde, propia de los barrios periféricos de una pueblo estadounidense de los años cincuenta. Probablemente esté situada en Carolina del Norte, porque cuando el sacerdote, el P. O’Dowd (Frank McHugh), acompaña a Ben y Chuck para su alistamiento, lo hace con su coche a la que parece la cercana ciudad de Asheville, municipio de este Estado.

McCarey está contando la historia de una familia en absoluto pudiente, de clase media baja, en un medio rural, en la que la intensidad de la convivencia entre sus miembros expresa con claridad su soberanía y su precariedad. Sí, es el núcleo de la vida de las personas, pero al mismo tiempo también es manifiesta su fragilidad. Lucille Jefferson con su contextura pequeña y delgada, arropada por una sutil prenda al comienzo de la película puede ser el emblema de una presencia relacional tierna, pero privada de fortaleza o consistencia, y así expuesta a las múltiples vicisitudes que en el desarrollo de la vida se muestran durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Por asunto oficial inesperado… Imposible ir. Por tiempo indeterminado. Puede que semana próxima. Buena suerte a Chuck y Ben. Con amor para mamá y papá

La precariedad de la familia de los Jefferson es puesta en la pantalla cuando vemos que en la comida de despedida de los hermanos que se van a la guerra, el mayor, John, está ausente. Algo que la madre intenta disimular, pero que el padre subraya retóricamente, refiriéndose a él con el latinismo in absentia, pero sobre todo dudando de la sinceridad de su afecto. Recojamos el diálogo al respecto.

Lucille Jefferson (En adelante LJ, transmitiendo a su familia el mensaje telefónico de su hijo John, excusando su ausencia): “Por asunto oficial inesperado… Imposible ir. Por tiempo indeterminado. Puede que semana próxima. Buena suerte a Chuck y Ben. Con amor para mamá y papá”.

Dan Jefferson (Escéptico, con un deje de amargura, en adelante DJ): “Me gustaría creer en ese ‘amor para papá’”.

LJ: “Lo dice de verdad, Dan. (Va a hacer el gesto del juramento, levantando la mano, peto se arrepiente. Los demás se ríen): Lo ju… Créeme. Dice amor y es para todos”.

DJ (Resignado): “Bueno, ¡qué le vamos a hacer! De todas formas, nos podemos arreglar con vosotros”.

LJ: “Hubiera sido tan bonito… si hubiéramos estado todos juntos… en su último…”. (Suena el timbre).

Creo… creo que sería mejor marcharnos ya. Es la primera vez … que no te alegras de verme. Pero lo entiendo. Lo entiendo

La familia que Lucille desea tener no parece ser ya la que efectivamente tiene. La despedida de los que se alistan lleva ese signo de la división latente. La propia presencia del P. O’Dowd, que es quien ha llamado al timbre —ya que se encarga de llevarlos hasta el lugar de reclutamiento— resulta ambivalente.

Quien ha bautizado a los hijos y los ha hecho miembros de la comunidad cristiana, ahora aparece claramente al servicio de sus deberes civiles con la nación. No resulta baladí que tras saludarla, le diga a Lucille: “Creo… creo que sería mejor marcharnos ya. Es la primera vez … que no te alegras de verme. Pero lo entiendo. Lo entiendo”.

El P. O’Malley concebía que la parroquia es un lugar de paz que debe anunciar por donde debe ir la convivencia si se quiere superar el drama de la Segunda Guerra Mundial

Si nos fijamos bien, el párroco de los Jefferson ha dado un paso más en su identificación con el poder civil con respecto a lo que hiciera el P. O’Malley[5] (Bing Crosby) en las otras películas afamadas de Leo McCarey. En Going My Way (Siguiendo mi camino, 1944), el P. O´Malley colabora con el policía Pat McCarthy (Tom Dillon) para la reeducación de los jóvenes predelincuentes de su parroquia —a pesar de las reservas del sacerdote más veterano P. Fitzgibbon (Barry Fitzgerald), otro indicio de separación entre la iglesia y la comunidad política—, pero lo hace con un criterio diferente: no por mantener el orden público, sino por mejorar la vida de los muchachos.

El P. O’Malley valora admirativamente en el alistamiento de Ted Haines Jr. (James Brown), pero no interviene en él de ningún modo. Podemos señalar, por tanto, como resumen que el P. O’Malley concebía en Going My Way que la parroquia era un lugar de paz, que debía anunciar por donde debe ir la convivencia si se quiere superar el drama de la Segunda Guerra Mundial.

El P. O´Malley sigue actuando con completa libertad, y no duda en acoger una alumna cuya madre da signos d estar practicando una vida poco ejemplar. Concibe la Escuela católica como un lugar para la reconstrucción de las familias

Del mismo modo, el P. O´Malley tras el saludo a la bandera de los alumnos en The Bells of St. Mary´s (Las campanas de Santa María, 1945) —signo de respeto por los valores patrióticos— no vacila en darles el día libre, con una empatía con las chicas y chicos y sus deseos de libertad nada concorde con la dictados de la administración educativa, como le advierten las religiosas titulares de la escuela.

Tampoco se ve intimidado por el empresario Horace P. Bogardus (Henry Travers) que es también concejal del municipio y, en consecuencia, no duda en abrirle el camino hacia una vivencia solidaria de la economía. El P. O´Malley sigue actuando con completa libertad, y no duda en acoger una alumna cuya madre da signos d estar practicando una vida poco ejemplar. Concibe la Escuela católica como un lugar para la reconstrucción de las familias.

Cuando rechazamos este principio del americanismo, nos abrimos a todas y cada una de las influencias subversivas que nos robarán nuestra más preciada herencia

No es difícil aventurar que la diferencia entre las películas de 1945/46 y My Son John de 1952 se encuentra el peso de la paz que McCarey veía unido a la religión (McCarey, 1948). En los años que acompañaban el final de la Segunda Guerra Mundial podría haber entre los espectadores una mayor esperanza o un más profundo deseo de que se volviera a esos valores de manera amplia. Ahora, como ya vimos en You Can Change the World[6], resultaba necesaria una educación que volviese a los principios espirituales de la nación estadounidense. Permítasenos volver a citar el significativo editorial de McCarey en la revista Photoplay.

La religión jugó una de las partes más importantes en mi propia vida, probablemente, cuando decidí hacer Going My Way y The Bells of Saint Mary’s. Ambas películas tuvieron tres veces más espectadores que Love Affair, The Awful Truth y Ruggles of Red Gap. En consecuencia, creo realmente que la mayoría de las audiencias de cine están interesadas en los valores espirituales. Como tuve la oportunidad de decir una noche: “Agradezco a Bing Crosby y Barry Fitzgerald por sus actuaciones y agradezco a Dios por el tema”. Y lo dije desde el fondo de mi corazón. Mi última película, Good Sam, es la historia de un buen samaritano. El tema subyacente es “Fe, esperanza y caridad, y el más grande de estos es la caridad”. […] La religión no debe ser vendida a corto plazo. Los Estados Unidos de América fueron fundados en una creencia en Dios, el Creador. Cuando rechazamos este principio del americanismo, nos abrimos a todas y cada una de las influencias subversivas que nos robarán nuestra más preciada herencia. (McCarey, 1948).

La apelación a Dios iba unida a su presencia caritativa y misericordiosa. Las bombas atómicas y la guerra fría le parecerían caminos moralmente equivocados

No es descabellado considerar en que con la trágica finalización de la Segunda Guerra Mundial —con las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki— se estaba actuando con una completa contradicción con los ideales expresados por McCarey en las películas del P. O’Malley. Como ya hemos tenido ocasión de enfatizar (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2022: 36), en las comparecencias del director ante la HUAC (The House Un-American Activities Committee), McCarey jamás denunció a nadie. Cumplía con ello el principio moral universal de que el fin no justifica los medios, plenamente asumido por la moral evangélica.

Para McCarey, la apelación a Dios iba unida a su presencia caritativa y misericordiosa. Las bombas atómicas y la guerra fría le parecerían caminos moralmente equivocados, y quizás lo hiciera ya anticipadamente en la mismo línea de los que posteriormente señalará John Finnis, junto a Joseph Boyle y Germain Grisez (Finnis, Boyle, & Grisez, 1987).

En su primera aparición, se le ve corriendo por el lateral de la iglesia, arremangándose la sotana, para saludar a sus feligreses. Queda patente que es un modo de servir que más opta por adaptarse a lo que hay, que por invitar a seguir el propio camino (going my way)

La adhesión de las familias a la guerra de Corea podía ser justificada por la necesidad de defenderse ante la amenaza del enemigo comunista, ante el que el mundo era un tablero de ajedrez y cada movimiento contaba. Pero los medios empleados por ambas fuerzas en combate los aproximaban cada vez más. My Son John puede dar cuenta del desgarro que esta falta de plena convicción de estar haciendo el bien podía suscitar en las personalidades más sensible como la de Lucille Jefferson.

El. P. O´Malley sí podía ser un trasunto completo de Leo McCarey en la pantalla. El. P. O’Dowd no parece disponer de la misma libertad. En su primera aparición, se le ve corriendo por el lateral de la iglesia, arremangándose la sotana, para saludar a sus feligreses. Queda patente que es un modo de servir que más opta por adaptarse a lo que hay, que por invitar a seguir el propio camino (going my way).

Oye, doctor, si algo me pasa… ¿No dirías que sólo es lo que ha pasado siempre… desde que existen guerras y mujeres?

Habitualmente se lee entre los comentarios de la película que la madre protagonista, Lucille Jefferson, evidencia desde el primer momento —aparición en ropa interior— una clara fragilidad emocional. Creemos que eso es ir demasiado lejos, como una lectura atenta de la película permite comprobar. Más bien, el quebradizo equilibrio de la salud mental de Lucille Jefferson no debe ser despachado de una manera liviana.

Creemos que apunta a algo más profundo que se va desvelando a lo largo de la trama, por lo que su sensibilidad moral se encuentra cerca de las mujeres a las que Stanley Cavell dedicó Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman (Cavell 1996a; 2009). Tenemos una prueba indirecta en la escena posterior a la partida de los hijos de Lucille, Chuck y Ben, hacia el frente en Corea. El médico, Dr. Carver (Minor Watson) acude a casa de los Jefferson con la idea de medicalizar a Lucille para que soporte mejor la situación. Lucille les responde con plena lucidez.

LJ (Con ironía): “Oye, doctor, si algo me pasa… ¿No dirías que sólo es lo que ha pasado siempre… desde que existen guerras y mujeres?”.

Dr. Carver: “Yo sólo se que hay mujeres de tu edad que se derrumban con menos razón”.

Esta negación de la voz no es una pérdida del habla, una forma de afasia, sino una pérdida de la razón de la mente –de la capacidad de contar para alguien, pudiéramos decir, de marcar la diferencia

McCarey se aproxima con el personaje de Lucille Jefferson a lo que señala Stanley Cavell acerca del riesgo de silenciar la voz de las mujeres —en este caso de las madres, ante un hecho tan grave como el de mandar a los hijos al frente, sin haber explorado más medios para la defensa que la exposición de sus vidas—. Quiere tener su propia voz, frente a una medicalización de su silencio que puede ser cómplice de la extensión de una política internacional desorientada, que ha lastrado el mundo a nuestros días. Cavell habla de algo que no tiene que ver con la afasia, sino con el condicionamiento de la razón, con la exclusión de la mujer del debate público.

En Reivindicaciones de la razón[7] a algo semejante a esto lo llamo «tener voz en tu propia historia» y comparo los modos en los que de manera semejante puede ser negado (en el que uno se niega a sí mismo) en filosofía y en política. Esta negación de la voz no es una pérdida del habla, una forma de afasia, sino una pérdida de la razón de la mente –de la capacidad de contar para alguien, pudiéramos decir, de marcar la diferencia (Cavell, 1996: 58).

La sensación de que la emoción y, podemos decir, la super-referencialidad del modo melodramático contrastan significativamente con la sensibilidad del postestructuralismo y, de manera aún más acentuada, en su giro deconstructivo

Es verdad que el género del drama de la mujer desconocida presenta a mujeres que o bien no han llegado a casarse con la persona verdaderamente amada[8], o bien han sufrido un engaño en el matrimonio por parte del presunto cónyuge, lo que ha revelado así su falsedad como vínculo[9]. Pero antes que nada nos parece que lo característico de este grupo de películas para Cavell es que en ellas se recupera lo ordinario frente a los intentos de una intelectualización que lo omite. Y con ello se evita despreciar el modo de entender la vida propio de las mujeres, aunque fuera propio de una época concreta de la historia de Estados Unidos.

… la sensación de que la emoción y, podemos decir, la super-referencialidad del modo melodramático contrastan significativamente con la sensibilidad del postestructuralismo y, de manera aún más acentuada, en su giro deconstructivo, con su preferencia por los efectos intra —y contra— textuales de un texto. Esta conexión me sugiere, a su vez, otra conexión irónica entre la deconstrucción y el positivismo lógico que es resultado, claro está, de las diferencias (imperceptibles hasta ahora) entre sus respectivas hostilidades hacia lo metafísico; pero es igualmente una consecuencia —no tan evidente porque está más ampliamente compartida— de su hostilidad hacia lo ordinario como si fuera banal: la materia prima de los melodramas (Cavell 1996: 39).

Música, estados de ánimo, mundos, abandono, sometimiento, desposesión —hablamos, por supuesto, de melodrama…

Aconsejamos, por tanto, dejar entre paréntesis la interpretación de Lucille como una enferma y comenzar a sospechar que pueda tratarse de alguien lúcido con todo su ser. Al menos hasta la última escena, en la que la resignación con la que se toma la muerte de su hijo puede dar pie a considerar que algún fármaco le ha podido ser administrado para tener una reacción tan amortiguada. Hasta ese momento, sus gestos, más allá de sus contenidos predicativos, parecen expresar ese tipo de lucidez. Algo que se explica con la expresión con la que Cavell culmina su Contesting Tears.

Lo que traigo a colación aquí es, de nuevo, un estado de ánimo típico de mi madre que, de alguna manera, está relacionado con la exigencia de ser tenida en cuenta (quizá con el fracaso explícito de dicha exigencia, quizá con el fracaso implícito que supone tener que exigirlo). Ella lo llamaba migraña —definible, según supuse y sigo suponiendo, con la terapia consistente en tocar el piano en una habitación a oscuras…—. ¿Compensaba la música la pérdida o el empobrecimiento de un ego auto abandonado (a la melancolía, por así decir), o más bien recordaba este —recontaba— los orígenes, por tanto, las pérdidas, de su contacto con, y de su glamuroso talento para, el mundo de la música (de desposesión y nostalgia, por así decir)? Música, estados de ánimo, mundos, abandono, sometimiento, desposesión —hablamos, por supuesto, de melodrama (Cavell, 1996: 222).

Vemos que Lucille como en sus encuentros tanto con su esposo Dan como con su hijo John es capaz de arrancarles auténticas carcajadas. Desarrolla una lógica singular que es capaz de mostrar a través de su vulnerabilidad un profundo sentido del otro

Pudimos comprobar en la primera aproximación a My Son John de Tag Gallagher lo frecuente que es presentar la película como obscura y triste. Sin embargo coincidimos mejor con la propuesta de James Morrison cuando sitúa la vis cómica de Helen Hayes para caracterizar mejor el personaje de Lucille (Morrison, 2018: 129-130). De hecho, vemos como en sus encuentros tanto con su esposo Dan como con su hijo John es capaz de arrancarles auténticas carcajadas. Desarrolla una lógica singular que es capaz de mostrar a través de su vulnerabilidad un profundo sentido del otro. (Morrison, 2018: 129).

Conozco la expresión de tu rostro, John. Son demasiados años observándolo para no darme cuenta. Conozco cada rasgo. Cada curva de tu boca

Otro rasgos importante en esta pintura de la familia Jefferson que realiza McCarey es que muestra con claridad —casi como a modo de caricatura— la oposición entre el hijo John y su padre. Bien pronto sus conversaciones se muestran como un auténtico pugilato entre las ideas conservadoras de Dan y la visión más liberal de John. A Lucille no le pone en alerta la discrepancia de ideas, sino la distancia e incluso la superioridad —el desprecio intelectual— que detecta en el modo de relacionarse de su hijo con sus padres. Recuperemos algún diálogo significativo entre Lucille y John, en la habitación del joven, cuando su madre le sube un vaso de leche y un sándwich.

LJ (Discreta): “No quiero ser entrometida, pero tampoco tenemos que tratarnos como extraños, ¿verdad?”.

John Jefferson (En adelante, JJ, tocado por la sinceridad de su madre): “Oh, no, madre”.

LJ (Directa): “¿Tienes novia?”.

JJ (Racionalizando): “Bueno, poner sentimientos a un instinto biológico no garantiza la felicidad humana, mamá”.

LJ (Seria): “Ya me has confundido como hiciste con tu padre. A propósito, esta noche has sido muy grosero con tu padre, John”.

JJ (Defensivo): “No, te equivocas”.

LJ (Empática): “Conozco la expresión de tu rostro, John. Son demasiados años observándolo para no darme cuenta. Conozco cada rasgo. Cada curva de tu boca”.

Bueno, hay colegas, más inteligentes que yo que descubren un montón de cosas nuevas y diferentes contribuyendo al progreso. Pero cada vez más, algunos de nosotros nos empezamos a dar cuenta de que alguien las puso allí para que las descubriéramos

Algunos han querido ver en la pregunta de la madre y en la respuesta del hijo (“poner sentimientos a un instinto biológico no garantiza la felicidad humana, mamá”.) un indicio de su homosexualidad como fuente de conflicto, además de su carácter comunista. No parece ser muy plausible. McCarey sitúa el conflicto en la dimensión ideológica y en la frialdad en la relación entre padres e hijo, no en las opciones de libertad sexual de este. Más bien su respuesta tan bien racionalizada se debe vincular a una conversación que mantuvo nada más llegar con el Dr. Carver, sobre su admiración por una mentalidad científica materialista, que el propio médico le desmiente. Encuadra la actividad científica en el contexto de la Providencia d dios.

JJ (En confidencia): “Doctor, sabe, en mis días de Catecismo creo que no le valoré lo suficiente. Pero quiero que sepa que aprendí a descubrirme ante la Ciencia y la investigación”.

Dr. Carver (Humilde, leyendo la parte escéptica que acompaña una contraposición entre ciencia y catecismo): “Bueno, hay colegas, más inteligentes que yo que descubren un montón de cosas nuevas y diferentes contribuyendo al progreso. Pero cada vez más, algunos de nosotros nos empezamos a dar cuenta de que alguien las puso allí para que las descubriéramos”.

¡No, John! ¡Conmigo, no! Soy yo. ¿Me recuerdas? Cuando se llega al punto de burlarse del amor de una madre… Creo que soy exactamente igual que las otras madres. No puede ser. Burlarte de mi canción. Echando a perder mis recuerdos

Si McCarey presenta a la madre como alguien con capacidad empática para leer en el rostro de los otros, veremos que en el caso de John el director lo presenta como que se encuentra protegido por un gesto hierático. Cuando su madre recuerda con ternura un juego infantil que realizaba con su hijo, meciéndolo con sus rodillas, John le pide que lo vuelva a hacer de un modo sarcástico. Su madre reacciona dolida.

LJ (Recriminándoselo): “Me tomas el pelo”.

JJ (A la defensiva): “No”.

LJ (Segura): “Lo haces”.

JJ (Intentando excusarse): “Oh, puedo…”.

LJ (Segura, sin dejarle continuar): “Es la misma mirada que tenías cuando hablabas con tu padre”.

JJ: “¡Madre!”.

LJ (Desolada): “¡No, John!. ¡Conmigo, no!. Soy yo[10]. ¿Me recuerdas?. Cuando se llega al punto de burlarse del amor de una madre…”.

JJ (Apurado): “¡Oh, no madre!”.

LJ: (Lamentándose profundamente) “Creo que soy exactamente igual que las otras madres. No puede ser. Burlarte de mi canción. Echando a perder mis recuerdos”.

Sólo queremos aprender a vivir con nuestros semejantes. El planeta es cada vez más pequeño, madre. Cada vez estamos más cerca unos de otros. Debemos derribar las barreras y aprender a vivir con nuestros vecinos… Yo amo a la humanidad, madre. Quiero a los oprimidos, a las minorías indefensas

En ese punto McCarey sitúa la gravedad del conflicto de John con sus padres. No en que tengas ideas distintas, sino en la profunda desconfianza que este modo de pensar que el reconoce como propio ha sembrado en el hijo hacia sus padres. En una escena posterior tras un profundo enfrentamiento entre el John y su padre, en el que Dan llegará más tarde a golpear a su hijo en la cabeza con la Biblia. Ahora McCarey muestra en un diálogo la mayor aproximación entre la madre y su hijo. Él parece abrirle el corazón y ella se muestra receptiva. Pero debemos apuntar ya que se trata de un espejismo.

JJ (Reflexivo): “Padre está confuso, madre. Piensa en el pasado. El mundo está en ebullición y las ideas como las de padre no van a ayudar. Jóvenes intelectuales sueñan con un mundo diferente”.

LJ (Con empatía): “¿Por qué no?. Adelante”.

JJ (Explicándose): “Sólo queremos aprender a vivir con nuestros semejantes. El planeta es cada vez más pequeño, madre. Cada vez estamos más cerca unos de otros. Debemos derribar las barreras y aprender a vivir con nuestros vecinos”.

LJ (Reconfortada): “Eso está muy bien. John. Derribar las barreras. Amar a tu vecino”.

JJ (Animado): “Estupendo. Pero padre piensa”.

LJ (Interpelándole): “¿Qué piensas tú?”.

JJ (Sincero): “Yo amo a la humanidad, madre. Quiero a los oprimidos, a las minorías indefensas”.

“Yo también tuve sueños, John. Grandes proyectos. Pero una esposa y madre no tiene demasiado tiempo más que para dejarlos para el día siguiente. Yo tenía la esperanza de que tú vieras, algún día, el fin de “mis días siguientes”. Al menos alguno”

Lucille parece que no puede estar más ilusionada y en comunión con las ideas de su hijo John. Aspira a que su voz sea la voz de ella. Lo que no puede ni sospechar es que ella y su padre formen parte de un pasivo con el que John no cuenta, que sus ideas de progreso supongan la superación de los lazos familiares. Por eso esta aproximación mutua tendrá algo de insincero y calculado, que Lucille no es capaz de atisbar porque confía en su hijo.

LJ (Acercándose al máximo a la lógica de su hijo): “Bien, John. Eso es lo que siempre he intentado enseñarte. Lo sabes de memoria. Debemos esforzarnos en ayudar a los débiles[11]. Como dijo san Pablo. Nadie puede decirme que el catecismo no acaba siendo útil.

JJ (Asintiendo). “Bien. Conozco tus principios, madre y lo que estoy intentando es hacerlos realidad de forma inteligente y práctica en un mundo nuevo y mejor”.

LJ (Ilusionada): “Como nos comprendemos, ¿verdad?”.

JJ: “Sí”.

LJ (En el mismo tono de confidencia): “¿Recuerdas como me preocupaba por tu educación?. Como se metían contigo diciendo que eras mi favorito. Eres parte de mi y siempre he rezado para que todo lo bueno que hubiera en mí fuera también parte tuya. Yo también tuve sueños, John. Grandes proyectos. Pero una esposa y madre no tiene demasiado tiempo más que para dejarlos para el día siguiente. Yo tenía la esperanza de que tú vieras, algún día, el fin de “mis días siguientes”. Al menos alguno”.

Quien no ama a quien tiene cerca, difícilmente amará a una entidad abstracta como la humanidad

Sin embargo, McCarey parece querer mostrarnos que el veneno de la desconfianza que se ha sembrado entre John y sus padres no resuelve con buenas declaraciones de intenciones. Ni mucho menos con juramentos con la mano en la Biblia. En estas escenas acaecerá la paradójica agresión de Dan hacia su hijo golpeándole con la Biblia en la cabeza. McCarey simboliza de manera insuperable como los valores del corazón resultan completamente refractarios al uso de la fuerza.

Pero al mismo tiempo que la actuación impropia de Dan es más escandalosa, pero no menos grave que la de su hijo. John tampoco se fía de sus padres porque sus fidelidades están comprometidas con una ideología, la comunista, en donde no hay lugar para integrar los valores que le han querido transmitir sus padres. Un mundo sin familia y sin fe en la presencia de Dios en la vida de los hombres difícilmente puede responder a los ideales de una auténtica fraternidad. El “amor a la humanidad” que se separa del amor a Dios y a los propios padres resulta sospechoso. Puede tratarse de una abstracción incapaz de querer a las personas concretas. La frase de la primera carta del Apóstol san Juan con respecto a quien “si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” puede ser parafraseada con éxito señalando que “quien no ama a quien tiene cerca, difícilmente amará a una entidad abstracta como la humanidad”.

Parece necesario establecer la existencia de un pacto, diría incluso de un lazo nupcial, entre el hombre y la vida; depende del hombre desatar este lazo; pero en la medida en que critica este pacto, tiende a perder la noción de su existencia

Marcel se refería a este ruptura de confianza entre los padres y los hijos como la ruptura entre el hombre y la vida. En cierto modo, My Son John ilustra de manera muy detalda esta escisión.

Parece necesario establecer la existencia de un pacto, diría incluso de un lazo nupcial, entre el hombre y la vida; depende del hombre desatar este lazo; pero en la medida en que critica este pacto, tiende a perder la noción de su existencia. ¿Qué se entiende exactamente por este lazo? Se me acusará quizá de ser engañado por una metáfora, personificando indebidamente abstracciones. Pero, sea del modo que sea como interpretemos filosóficamente este hecho, hay que reconocer que/el hombre es un ser —y el único que sepamos— capaz de posicionarse frente a su vida, y no sólo frente a su vida, sino a la vida en sí misma; no es, pues, un simple ser vivo; es o más bien se ha hecho algo más, y podría decirse que es gracias a esta facultad de tomar posición por lo que es espíritu. (Marcel, 2022d: 96).

Es precisamente en la familia, considerada en el acto por el que se constituye, donde vemos este pacto en acción, donde lo vemos encarnarse; e inversamente, en los actos por los que la familia se deshace es como se consuma ante nuestros ojos la ruptura de este mismo pacto

Las reflexiones de Marcel vienen a corroborar que todo el horror que durante la Segunda Guerra Mundial se perpetró contra la vida humana, y de una manera dramáticamente intensa con respecto a haber arrojado bombas atómicas contra ciudades enteras en Japón, iba a generar un contexto muy propicio para una ruptura de confianza en la vida, que se padece de manera directa en la familia.

[…] es realmente posible e incluso legítimo hablar del hombre y de la vida como de dos realidades que no se confunden, o que han dejado de confundirse. Por lo tanto, al hablar de un pacto entre el hombre y la vida apuntamos, por una parte, a la confianza que el hombre deposita en la vida y que le hace capaz de darse a ella, pero también, por otra parte, a la respuesta que da la vida a esta confianza puesta en ella por el hombre. Sin embargo, es precisamente en la familia, considerada en el acto por el que se constituye, donde vemos este pacto en acción, donde lo vemos encarnarse; e inversamente, en los actos por los que la familia se deshace es como se consuma ante nuestros ojos la ruptura de este mismo pacto. No es difícil ilustrar esta idea completamente general con ejemplos concretos. (Marcel, 2022d: 97).

Es la historia de un desengaño, el de Lucille con respecto a su hijo, que no ha confiado en ella, ocultándose su condición de comunista, y de un tardío arrepentimiento, el de John, que calibra todo el daño que ha infligido a sus padres y a su nación, y busca repararlo

Lo que queda hasta el final de la película es la historia de esa ruptura entre la persona y la vida que se experimenta en la familia: un desengaño, el de Lucille con respecto a su hijo, que no ha confiado en ella, ocultándose su condición de comunista, y de un tardío arrepentimiento, el de John, que calibra todo el daño que ha infligido a sus padres y a su nación, y busca repararlo. Trágicamente es sorprendido por su célula comunista que determina su asesinato.

Cabe preguntarse si la muerte del personaje de John vino demandada por el fallecimiento del actor que lo encarnaba, Robert Walker, o figuraba ya así en el guion original. Según James Morrison, la versión ideal de McCarey no incluía la muerte de John, sino un discurso de arrepentimiento (Morrison 2018, 154). En cualquier caso, para Morrison la resolución fue fiel a la idea original, en la medida en que relataba la ruptura afectiva de John con su madre, lo que hemos designado como desengaño y tardío arrepentimiento.

Sí, esperemos que se olvide de lo que hizo y recemos para que se recuerde lo que ha dicho hoy

La frase final de Lucille cuando termina el discurso de John y van camino de la capilla muestra con crudeza el grado de distancia afectiva que se ha producido entre madre e hijo. No es difícil de imaginar que tras el síncope que Lucille sufre al confirmar la traición de John como miembro del partico comunista, que le ha mentido y manipulado, ya tuvo que aceptar el tratamiento. Y que esa voz suya más propia que esperaba prolongarse en John definitivamente se ha silenciado. Ni siquiera su expresión de fe resulta sincera.. No se preocupa tanto de la misericordia de Dios, como de lo que puedan pensar sus conciudadanos.

LJ (Del brazo de su marido): “Ahí está la capilla. ¿Rezamos por John?”.

DJ: “Había mucha verdad en lo que dijo. Algunas de aquellas…”.

LJ (Interrumpiéndole): “Sí, esperemos que se olvide de lo que hizo y recemos para que se recuerde lo que ha dicho hoy”.

DJ: “Sí”.

Cuando una nación deja de guiarse por Dios y el camino de la paz, y pone toda su confianza en la fuerza y en la represión, el papel de la familia queda anulado y la dimensión espiritual de las personas reducida

Como tendremos ocasión de comprobar en el texto filosófico fílmico McCarey ha conseguido trasladar el mensaje que deseaba. Cuando una nación deja de guiarse por Dios y el camino de la paz, y pone toda su confianza en la fuerza y en la represión, el papel de la familia queda anulado y la dimensión espiritual de las personas reducida. No en vano su siguiente película será un remake de la versión de 1939 de Love Affair (Tú y yo)[12], bajo el título An Affair to Remember (Tú y yo, 1957), en la que la reconstitución de una pareja por medio del amor, el sacrifico y el trabajo marcará la senda que aquí en My Son John se había perdido.

3. LA INTERPRETACIÓN DE ROSENBAUM DE MY SON JOHN (MI HIJO JOHN, 1952): LA INSUFICIENCIA DE UNA VISIÓN POLÍTICA DE LA PELÍCULA

Es una de las películas más conmovedoras y complejas que McCarey haya hecho, además de una de las mejor interpretadas, especialmente por Walker, Helen Hayes y Dean Jagger

Los trazos que han vinculado My Son John con una dimensión antropológica, con el misterio de lo familiar, muestran también su solidez si los comparamos con estudio que el afamado crítico Jonathan Rosenbaum (1943) le ha dedicado en fechas recientes a un comentario sobre la película. Ya en el 2008 había dedicado un breve comentario a ensalzar My Son John.

De acuerdo, este melodrama de Leo McCarey de 1952 tiene defectos, incluso resulta desquiciado en su segunda mitad, cuando las dificultades combinadas de la repentina muerte de Robert Walker durante la producción de la película y la visión enloquecida de McCarey sobre la amenaza comunista dan lugar a una espeluznante forma de histeria paranoica y delirio. Pero también es una de las películas más conmovedoras y complejas que McCarey haya hecho, además de una de las mejor interpretadas, especialmente por Walker, Helen Hayes y Dean Jagger. Hace muchos años, Donald Phelps escribió sobre Robert Warshow y lo acusó erróneamente de sobrevalorar Monsieur Verdoux, pero acertadamente lo acusó de subestimar esta película. El hecho de que siga sin estar disponible en DVD es un flaco favor tanto para la memoria de McCarey como para su público. [16/11/08] (Rosenbaum, 2008).

Una mejor disposición para enjuiciar la película por ella misma y no por los comentarios que ha suscitado

En este breve post, Rosenbaum busca rescatar My Son John por un doble motivo: su capacidad de conmover en medio de su complejidad, y la interpretación verdaderamente espectacular de Robert Walker, Helen Hayes y Dean Jagger. Con estos argumentos se compensaba una historia que el crítico cinematográfico no ha dudado de caracterizar como reflejo de la “visión enloquecida de McCarey sobre la amenaza comunista” que “dan lugar a una espeluznante forma de histeria paranoica y delirio”. Probablemente tras haber leído cuando llevamos escrito sobre la película pueda dejarnos en una mejor disposición para enjuiciar la película por ella misma y no por los comentarios que ha suscitado. Lo que ya se ha subsanado es la accesibilidad de la película. No sólo contamos con una edición en DVD y en Bluray, sino que en la red se ofrece la película completa en muy buenas condiciones[13]

Rosenbaum realiza una muy inteligente comparación entre ambos filmes intentando deducir a partir de ellos el impacto que el terror por la Guerra Fría tuvo en el alma de los estadounidenses

En fecha reciente, en su blog, Jonathan Rosenbaum compartió un escrito suyo de 2008, en el que compara una paranoia de Washington desde la izquierda (The Day the Earth Stood Still) y desde la derecha (My Son John). Y explica así su procedencia-

Written in July 2008 for an issue of Stop Smiling devoted to Washington, D.C. 2022: In a way, the recent Arrival[14] might be said to qualify as a mystical remake of The Day the Earth Stood Still, and I found it every bit as gripping. — J.R.[15] (Rosenbaum, 2025).

Publicado el 12 de febrero de 2025, el post lleva el significativo título de La paranoia de Washington desde la izquierda y la derecha: EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO Y MI HIJO JOHN. Rosenbaum realiza una muy inteligente comparación entre ambos filmes, intentando deducir a partir de ellos el impacto que el terror por la Guerra Fría tuvo en el alma de los estadounidenses.

Para comprender plenamente el efecto que la paranoia de la Guerra Fría tuvo en el alma estadounidense, dos de las mejores películas de Hollywood de principios de los años 50, cada una de las cuales gira en torno a sus localizaciones en Washington, D.C. —The Day the Earth Stood Still (El día que la Tierra se detuvo,1951) y My Son John (Mi hijo John, 1952)— siguen diciendo mucho sobre su zeitgeist compartido, aunque no podrían estar más alejadas políticamente. Una parábola liberal arquetípica en forma de thriller de ciencia ficción y una tragedia familiar arquetípica de derechas (con hábiles interludios de slapstick) que es aún más aterradora, apenas son iguales en términos de reputación. (Ibidem).

Mi hijo John, de Leo McCarey, ampliamente considerada hoy en día como una vergüenza por sus elementos más histéricos, también cuenta con las últimas y, en cierto modo, más ricas interpretaciones cinematográficas de Helen Hayes y Robert Walker

No hay que esperar, sin embargo, que el crítico justifique estas afirmaciones desde una lectura sin prejuicios de ambas películas, algo a lo que aspiramos siempre desde la metodología del personalismo fílmico. Como hemos podido comprobar no se trata tanto de poner en tela de juicio esas etiquetas cuanto de mostrar hasta qué punto la riqueza de la película puede desbordarlas. Y en ese sentido, estar dispuesto a hacer cambios en la valoración.

Mi hijo John, de Leo McCarey, ampliamente considerada hoy en día como una vergüenza por sus elementos más histéricos, nunca ha salido en vídeo o DVD [nota al pie de 2014, ahora está ahora está disponible en Olive Films], aunque en su época obtuvo incluso más prestigio que el thriller de ciencia ficción de Robert Wise, ya que recibió una nominación al Óscar al mejor guion. También cuenta con las últimas y, en cierto modo, más ricas interpretaciones cinematográficas de Helen Hayes y Robert Walker. (Aunque vivió otras cuatro décadas, Hayes decidió no volver a actuar en un largometraje [julio de 2015: un lector, Scott Moore, me acaba de informar acertadamente que esto está lejos de ser cierto], y Walker murió inesperadamente mientras se rodaba Mi hijo John, por una sobredosis del sedante amital sódico, administrado por su médico en circunstancias ambiguas). (Ibidem).

A la vez profunda sobre la dinámica de la discordia familiar que implica diferencias culturales y trastornada por la amenaza comunista, Mi hijo John muestra con igual sinceridad e intensidad la compleja comprensión de McCarey sobre las personas

A pesar de esta cesión a las imágenes más tópicas de My Son John, apenas mitigadas por la extraordinaria actuación de sus protagonistas, Rosenbaum caracteriza Mi hijo John de una película al mismo tiempo “profunda” y “trastornada”. No hace falta ser muy crítico para considerar en que entre ambos adjetivos existe algo de incompatibilidad, por lo que obligarían a una decisión: o es profunda, o es trastornada. A nuestro juicio la paradoja se resuelve porque es la profundidad de My Son John la que permite sacar a la superficie los profundos conflictos familiares que estaban latentes.

A la vez profunda sobre la dinámica de la discordia familiar que implica diferencias culturales y trastornada por la amenaza comunista, Mi hijo John muestra con igual sinceridad e intensidad la compleja comprensión de McCarey sobre las personas y su apoyo incondicional a la vigilancia totalitaria del FBI sobre su personaje más simpático (Hayes), cuando ella confirma lo que ellos ya saben: que su hijo favorito (Walker), John, un burócrata de Washington, es un agente comunista. Cuando descubre que una llave en los pantalones de John abre el piso de Washington de otro agente (un personaje basado en la espía Elizabeth Bentley, que desertó y dio nombres en una audiencia del HUAC en 1948), se necesitan al menos cuatro cámaras ocultas por parte de agentes «solícitos» para capturar cada matiz de su dolor privado. (Ibidem).

Hemos justificado ya que McCarey fue insobornable ante una ética utilitarista en la que el fin justifica los medios. Los agentes del FBI en modo alguno encuentran su aval

Disponemos ya de los suficientes elementos de juicio para no poder compartir la expresión de Rosenbaum de que McCarey expresase “su apoyo incondicional a la vigilancia totalitaria del FBI”. Más bien, y abundaremos sobre ello en el texto filosófico fílmico, lo que nos encontramos es una imagen siniestra de los agentes del FBI, que saben que van a destruir la paz y la armonía de una familia sencilla, y no dudan en seguir adelante. Sus modos de ganarse la confianza del personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) quedan completamente en entredicho, y hasta cierto punto son mostrados como ineficaces.

El golpe emocional que sufre Lucille Jefferson la priva de la estabilidad mínima como para ser un testigo fiable. Es el arrepentimiento de John el que acabará “resolviendo” el caso, no la fuerza inmersiva del FBI en la vida de las personas. Hemos justificado ya que McCarey fue insobornable ante una ética utilitarista en la que el fin justifica los medios. Los agentes del FBI en modo alguno encuentran su aval.

Un alienígena benigno llamado Klaatu (Michael Rennie). Alto y sabio, lleva un mensaje universal de paz para toda la humanidad, pero los belicosos guerreros fríos lo encarcelan

La contraposición de Mi hijo John con respecto a El día que la Tierra se detuvo ya fue planteada por Wes D. Gehring en 1995 en su monografía Populism and the Capra Legacy (gehring, 1995: 10). Comparte con Rosesnbaum una lectura de My Son John muy derechista, que hace fácil el contrate con la liberalidad del otro filme.

El día que la Tierra se detuvo, aún considerada con razón un clásico en todos los aspectos, desde la banda sonora de Herrmann, realizada por el theremin, hasta su excelente ritmo y actuaciones, sigue siendo pertinente y oportuna, y no solo porque Encuentros en la tercera fase (1977) le debe claramente mucho. Adaptada libremente por Edmund H. North (cuyos trabajos anteriores incluyen Un joven con un trompeta y En un lugar solitario), a partir de una historia de Harry Bates, narra el aterrizaje en Washington de un platillo volante con un alienígena benigno llamado Klaatu (Michael Rennie). Alto y sabio, lleva un mensaje universal de paz para toda la humanidad, pero los belicosos guerreros fríos lo encarcelan y, mucho más tarde, después de que escape y se mueva por Washington de incógnito, le disparan antes de que pueda entregar su mensaje. (Ibidem).

Gracias a su apariencia humana, Klaatu puede inicialmente vagar por las calles de Washington sin ser detectado bajo el nombre de Carpenter (uno de los toques de alegoría cristiana de la película)

Al igual que en My Son John en El día que la Tierra se detuvo se presentan elementos alegóricos relacionados con el cristianismo, como si McCarey y Robert Wise estuvieran de acuerdo en la insuficiencia de un modelo ético que margina la potencialidad trasformadora del mensaje evangélico, y en la confianza en las personas sencillas, alejadas de los intereses del poder.

Entonces tiene que ser resucitado por un robot gigante que protege su platillo volante; también tiene que cortar la mayor parte de la electricidad del mundo durante media hora para llamar la atención de todo el mundo, lo que explica el título de la película. Gracias a su apariencia humana, Klaatu puede inicialmente vagar por las calles de Washington sin ser detectado bajo el nombre de Carpenter (uno de los toques de alegoría cristiana de la película).

Sus únicos aliados humanos resultan ser una viuda local (Patricia Neal) y su hijo de 13 años (Billy Gray), su casera y guía turístico local, respectivamente, y un amable físico claramente inspirado en Einstein (Sam Jaffe, a quien parte de los directivos del estudio 20th Century-Fox intentaron apartar del proyecto debido a su pasado izquierdista). (Ibidem).

El productor Julian Blaustein ha dicho que el sesgo progresista de la película se inspiró en parte en lo absurdo de términos cotidianos de la Guerra Fría como «ofensiva de paz»

Rosenbaum destaca asimismo la existencia de elementos que conectan El día que la Tierra se detuvo con elementos de la realidad mediática. Algo que no aparece en My Son John ambientada en un pueblo marginal en el que viven personas sencillas.

El productor Julian Blaustein ha dicho que el sesgo progresista de la película se inspiró en parte en lo absurdo de términos cotidianos de la Guerra Fría como «ofensiva de paz». Que la película no exagera el clima de locura paranoica de su época se puede ver quizás más claramente en la disposición del locutor de radio real Gabriel Heater a interpretarse a sí mismo, transmitiendo su convicción de que Klaatu debe ser «cazado como un animal salvaje» tan pronto como consiga escapar de las garras del ejército estadounidense. Del mismo modo, lo que parece más anticuado e ingenuo de la película es también lo más típico de ella: el hecho de que una civilización extraterrestre avanzada decida dirigirse al mundo entero aterrizando en la capital de Estados Unidos y sin ir más allá. (Ibidem).

No menos típico es que las localizaciones de Washington de la película, incluidas muchas de las habituales, como el Monumento a Lincoln (admirado por Klaatu) y el cercano Cementerio de Arlington, fueran filmadas por una segunda unidad

Rosenbaum aporta consideraciones muy relevantes que ayudan a calibrar aquellos pasajes de My Son John en los que se abandona la población de provincias y vemos al personaje de Lucille Jefferson deambular por Washington, así como a su hijo John

No menos típico es que las localizaciones de Washington de la película, incluidas muchas de las habituales, como el Monumento a Lincoln (admirado por Klaatu) y el cercano Cementerio de Arlington, fueran filmadas por una segunda unidad, como en My Son John, aunque esto se hace con tanta habilidad que no siempre se nota. (Años más tarde, ya adulto, Billy Gray, que describe esta película como la que más le enorgullece de todas en las que ha participado, recuerda lo decepcionado que se sintió de niño por no poder viajar a Washington). (Ibidem).

La asociación de Robert Walker con este lugar sagrado ya se había hecho en The Beginning or the End, un docudrama de 1947 sobre el desarrollo de la bomba atómica, donde interpretaba a uno de los pilotos que lanzó la bomba sobre Hiroshima y que más tarde aparece en el Lincoln Memorial para reflexionar sobre el significado de todo ello

Todavía mas relevante para la lectura que venimos haciendo de My Son John es la asociación que realiza Rosenbaum entre el Monumento a Lincoln como lugar donde John es ametrallado y la figura de Robert Walker. Cinco años antes había interpretado a uno de los pilotos que lanzó la bomba atómica, que acude a este Monumento a reflexionar sobre todo esto. El mismo delirio de destrucción parece vincular los diversos acontecimientos, aunque sean ejecutados por bandos contrarios.

My Son John utiliza el Monumento a Lincoln de forma aún más central, como el lugar donde John muere después de separarse del Partido y ser ametrallado por sus antiguos compañeros desde un coche en marcha, lo que provoca que su taxi vuelque en las escaleras. La asociación de Robert Walker con este lugar sagrado ya se había hecho en The Beginning or the End, un docudrama de 1947 sobre el desarrollo de la bomba atómica, donde interpretaba a uno de los pilotos que lanzó la bomba sobre Hiroshima y que más tarde aparece en el Lincoln Memorial para reflexionar sobre el significado de todo ello. Más tarde se le pudo ver en muchos otros lugares de Washington D. C. cuando interpretó al espeluznante villano de Strangers on a Train (1951), ataviado con diversos gestos y atuendos estereotípicos de los homosexuales, una audaz decisión de casting por parte de Alfred Hitchcock si se tiene en cuenta que Walker era conocido anteriormente por sus papeles románticos convencionalmente «sanos» en películas como The Clock (como coprotagonista de Judy Garland) y Till the Clouds Roll By (como el compositor Jerome Kern). (Ibidem).

En algún lugar del centro de Estados Unidos, a 500 millas de Washington, vive la honrada y acertadamente llamada familia Jefferson de Mi hijo John: Dan (Dean Jagger), el padre patriota y francamente tonto; Lucille (Hayes), la madre más liberal y nerviosa; y sus tres hijos

Rosenbaum también pone el acento en My Son John en la dinámica de destrucción que va introducirse en la vida de una sencilla familia americana. Lo que nosotros queremos aportar es que McCarey no apunta tanto hacia la política como hacia la seducción de un materialismo que impide valorar a las personas. Tampoco estaríamos dispuestos a descalificar a Dan como un hombre tonto. Nos parece más bien superado y tentado de imponer por la fuerza ideales que sólo se pueden sostener desde la grandeza de alma.

En algún lugar del centro de Estados Unidos, a 500 millas de Washington, vive la honrada y acertadamente llamada familia Jefferson de Mi hijo John: Dan (Dean Jagger), el padre patriota y francamente tonto; Lucille (Hayes), la madre más liberal y nerviosa; y sus tres hijos: dos jugadores de fútbol americano que se preparan para irse a luchar a Corea en la escena inicial , y John, el único miembro ausente de la familia y el más culto, un intelectual que se ha distanciado de los demás y ahora trabaja en Washington en un puesto gubernamental sin especificar. Como Lucille se jacta ante un desconocido (que más tarde resulta ser un agente del FBI llamado Steadman): «Tiene más títulos que un termómetro». (Ibidem).

La historia propiamente dicha comienza cuando John finalmente regresa a casa de visita y sus padres descubren gradual y dolorosamente que se ha convertido en agente secreto

Lo que ya nos parece más difícil de sostener — aunque siempre puedan ser de agradecer estos intentos interpretativos arriesgados que nos pueden permitir ver más allá— es que el personaje de Steadman (Van Heflin), tan sabio y benigno como Klaatu. Al contrario, como tendremos ocasión de mostrar, es alguien que continuamente sabe que está jugando al margen del respeto que merece la dignidad de las personas.

La historia propiamente dicha comienza cuando John finalmente regresa a casa de visita y sus padres descubren gradual y dolorosamente que se ha convertido en agente secreto. Pero incluso antes de que se produzca ese descubrimiento, gracias principalmente a la amabilidad de Steadman (Van Heflin), tan sabio y benigno como Klaatu, aunque más bien bajito, las bromas incómodas y el sarcasmo a medias de John ya lo marcan como un alienígena no tan benigno, alguien que claramente prefiere la compañía de sus antiguos profesores a la de su familia o su sacerdote local. (En The Devil Finds Work, James Baldwin elogia la «parodia alegremente maliciosa del hijo rebelde estadounidense» de Walker, que le parece «absolutamente despiadada y divertidísima, representando todos los terrores de su madre, incluyendo, y especialmente, el papel de marica flamboyante, que es el terror de su padre también a su padre»). Está mucho más cerca de Lucille que de Dan, quien en un momento de ira golpea a John en la cabeza con la Biblia de Lucille. Sin embargo, cuando ella le pregunta inocentemente a su hijo: «¿Tienes novia?», él solo puede responder: «Bueno, sentimentalizar sobre el impulso biológico no es realmente una garantía de felicidad humana, querida». (Ibidem).

Aunque Walker era demasiado hábil para dar dos veces la misma interpretación, el aura siniestra que adquirió de Hitchcock se trasladó en parte a John, donde la sugerencia de homosexualidad se transmite más por la trama (el «sucio» secreto de John) que por cualquier manierismo evidente

Tampoco hacemos nuestra la interpretación de John Jefferson como un homosexual declarado, al menos como tenor dominante, a pesar de la insistencia de Rosenbaum sobre esta clave. Más bien estamos, como ya hemos señalado, ante alguien que quiere profesor un materialismo riguroso completamente ajeno a los valores del corazón, tan continuamente invocados en la filmografía de McCarey como venimos mostrando. Tampoco estamos seguros, y en eso seguimos a James Morrison (Morrison 2018, 154)., con que McCarey hubiese adulterado el curso de la película por la muerte de Robert Walker.

Aunque Walker era demasiado hábil para dar dos veces la misma interpretación, el aura siniestra que adquirió de Hitchcock se trasladó en parte a John, donde la sugerencia de homosexualidad se transmite más por la trama (el «sucio» secreto de John) que por cualquier manierismo evidente. McCarey afirmó falsamente tras la muerte de Walker que ya había terminado su trabajo en la película, por miedo a que su éxito comercial se viera afectado, mientras emprendía una revisión frenética, intrincada y descabellada de la historia que implicaba, entre otras cosas, insertar imágenes mudas de Walker de la película de Hitchcock, matar a su personaje al final e incluso doblar él mismo las últimas palabras de John, pronunciadas en un susurro inquietante. Originalmente, John se suponía que John iba a dar el discurso de graduación en su alma máter después de su (improbable) retractación, y para preparar esta escena, Walker grabó el discurso en una cinta poco antes de su muerte. McCarey hizo entonces que John hiciera lo mismo para que su discurso en la cinta pudiera. (Ibidem).

Las aportaciones de Rosenbaum nos resultan especialmente relevantes porque confirman, quizás a su pesar, que una lectura meramente política no recoge todo el caudal que puede aportar My Son John. Es necesario partir de lo antropológico, del misterio humano y familiar para que las incidencias en político no sean dominantemente coyunturales, sino que versen sobre aspectos esenciales de la vida de las personas, de las familias y de los pueblos.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Una política que se base en criterios antropológicos es lo que recientemente ha sostenido la Dra. Carola Minguet analizando la situación de corrupción en España. Pero el diapasón puede ampliarse y entonces abarcar a lo que ha caracterizado la política internacional del siglo XX y XXI. Que en lugar de moderar la fuerza de los gobiernos desde la dignidad de la persona humana —que es su verdad—, lo que se ha desbocado es la fuerza sin razón —ni verdad—, como seguimos viendo en nuestros días. Así lo refleja desde su Tribuna en Religión Confidencial. Bucear hasta el fondo de la vida buena exige no separar la vida de la persona, de la familia y del bien común.

En teoría, todo cargo público debería ejercer su autoridad en representación no de sí mismo, sino de quien le ha dado la autoridad, a quien debe obediencia. Es decir, no es una autoridad en sí mismo, sino que simboliza una voluntad que está por encima de la suya como particular, y la ejerce de un modo «delegado» (en sentido analógico, claro está). La consecuencia lógica en este y otros casos es que, quien no sabe obedecer ni seguir las reglas del juego, no es que no sirva para gobernar, sino que no está gobernando: está haciendo otra cosa.

No obstante, la miga de la “toga candida” trasciende la política y a nuestros políticos, pues la imagen es también una tentación que tenemos los seres humanos: vivir en la superficie de las cosas. Eso se paga, porque la vida buena, la que vale la pena, no la consigue uno limitándose a la superficie, sino buceando hasta el fondo. (Minguet Civera, 2025e).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.

Arendt, H. (2004. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.

Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.

Alonso Barahona, F. (1994). Gary Cooper. Barcelona: Royal Books.

Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.

Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho(37), 1-21.

Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.

Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.

Bergman, I., & Burguess, A. (2020). Mi historia. Madrid: Cult Books.

Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.

Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.

Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.

Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.

Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.

Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.

Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.

Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.

Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.

Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.

Capella, J. R. (2014). Simone Weil o la visión del desarraigo moderno. En S. Weil, Echar raíces. (2ª ed., págs. 9-21). Madrid: Trotta.

Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.

Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.

Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].

Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].

Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].

Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].

Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].

Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].

Cavell, S. (1996b). A Pitch of Filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].

Cavell, S. (2000d). The Good of Film. En W. Rothman, Cavell on Film (págs. 333-348). Albany, New York: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008c). Lo que el cine sabe del bien. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 89-128). Madrid: Katz].

Cavell, S. (2002c). Must We Mean What We Say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].

Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press. [Cavell, S. (2024). Estudios trascendentales de Emerson. (R. Bonet, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].

Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, trads.). PRE-TEXTOS].

Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].

Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 19-20). Madrid: Katz].

Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].

Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].

Chalier, Catherine. Tratado de las lágrimas. Salamanca: Sígueme, 2007.

Corliss, R. (1975). Talking Pictures: Screenwriters in the American Cinema. London: Penguin.

Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCarey Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads., 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.

Crespo, M. (2016). El perdón. Una investigación filosófica. Madrid: Encuentro.

Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas: entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.

De Nigris, F. (2022). El fenómeno erótico, la lógica del don y Dios en la fenomenología de Marion. CAURIENSIA, XVII, 107-128. doi:https://doi.org//10.17398/2340-4256.17.107.

Depraz, N. (2023). Fenomenología de la sorpresa: un sujeto cardial. Buenos Aires: Sb editorial.

Derrida, J. (1995). Dar (el) tiempo. I. La moneda falsa. (C. d. Perotti, Trad.). Barcelona, Buenos Aires: Paidós.

Díaz, Carlos. Contra Prometeo (Una contraposición entre ética autocéntrica y ética de la gratuidad). Madrid: Encuentro, 1980.

Dicasterio-para-la-doctrina-de-la-fe. (2024). Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana. El Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_sp.html.

Dickens, H. (1994). Todas las películas de Gary Cooper. (A. Escoda, Trad.). Barcelona: Odín.

Dobre, C. E. (2020). Max Picard. La filosofía como renacer espiritual. Ciudad de México: 2020.

Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.

Egger, J.-L. (2021). Introduzione al pensiero di Max Picard. New Press Edizioni.

Emerson, R. W. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.

Emerson, R. W. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.

Emerson, R. W. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.

Emerson, R. W. (2015). Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol.

Emerson, R. (2021a). Ensayos (5ª ed.). Madrid: Cátedra.

Emerson, R. W. (2021b). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (5ª ed). (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.

Esquirol, J. M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Barcelona: Herder.

Esquirol, J. M. (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana. Barcelona: Acantilado.

Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.

Esquirol, J. M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona: Acantilado.

Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.

Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.

Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II (16), 327-346.

Finnis, J., Boyle, J., & Grisez, G. (1987). Nuclear Deterrence, Morality and Realism. Oxford: Clarendon Press.

Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le burlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.

Gallagher, T. John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Ediciones Akal, 2009.

Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.

Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.

Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.

Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.

Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.

Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.

Gómez Álvarez, N. (2023). Mujer: persona femenina. Un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Pamplona: Eunsa.